2023 年 4 月 11 日公開

手足のつっぱり【痙縮】について

はじめに 手足のつっぱり【痙縮】は筋緊張異常であり、脳血管疾患(脳梗塞や脳出血など)の後遺症で悩んでいる方は多いと思います。

目次 ●痙縮患者数

目次 ●痙縮患者数

痙縮の患者数 2020(令和2)年の脳血管疾患(脳梗塞や脳出血など)の患者数は174.2万人(男性約94万人・女性80万人)と報告されています。その中で、多くの方が手足のつっぱり【痙縮】を経験されています。また、そのうち重度痙縮患者は7%弱という海外の調査報告から、国内にも10万人以上と推察されます。

筋緊張と筋緊張異常 通常、私たちの筋肉は安静時に一定の緊張を保っています。これらは筋トーヌスあるいは筋緊張と呼ばれ、活動するための準備状態です。運動制御や姿勢保持にとっても重要な役割を果たしています。筋緊張は一般的に体の力を十分に抜いた状態で他動的に動かして判断します。筋緊張の成因として①筋肉が伸ばされたことにより引き起こされた反射性の収縮(伸張反射)、②筋自体に備わっている粘弾性 の2つが機序と考えられています。

筋緊張の異常には筋緊張低下と筋緊張亢進があり、亢進には痙縮と固縮、ジストニアがあります。また、臨床的には痙縮と固縮の中間に強剛固縮という状態も存在します。

痙縮とは 痙縮は1980年のLanceの報告で「中枢神経疾患によって起きる、緊張性伸張反射(筋緊張)の速度依存性の亢進の結果生じる上位運動性ニューロン症候群の一徴候」 と定義されています。また、これまでは錐体路障害によって引き起こされると考えられていましたが、近年では「錐体路だけでなく、錐体路以外の運動神経も同時に障害されて症状を呈する」という概念が一般的になってきました。

痙縮による日常生活の制限 脳血管疾患の後遺症の中でも多い痙縮ですが、人によって程度はさまざまであり、「手足がつっぱる」以外にも「手足がうまく動かせない・こわばる」「踵がつかない」「手が開かない」「肘が伸びない」などといった訴えをされる方もいらっしゃいます。このような身体の状態から、弛緩性の筋緊張ならまだしも、筋緊張が亢進し、リラクゼーションを取らないまま過剰な努力性運動を行い続けてしまうと、筋肉だけでなく関節が固くなり、日常生活に大きな影響を及ぼしてしまいます。以下に代表的な日常生活の制限についてまとめてみました。皆様は当てはまるものはないでしょうか。また、ご家族やご友人に同じようなお悩みの方はいらっしゃいませんでしょうか。

・肘関節の屈曲拘縮

肘が伸びないことで、洋服の脱ぎ着が大変。物を取りたいと思っても腕が伸びてくれない。歩いていると麻痺側の肘が電柱やすれ違う人にぶつかってしまうなど

・手指の屈曲拘縮

手が握ったまま伸びてくれない。手が洗えない。爪を切るのが大変など

・はさみ足

足が内側に入ってしまい、ズボンや下着の着脱が大変。歩いていても足が内側に入り不安定で怖いなど

・内反尖足

立っても踵が付かない。足が捻じれてしまい転びやすくなった。歩き方が不安定など

痙縮の治療とリハビリ 痙縮の治療にはいくつかの方法がありますが、いずれの治療を行う場合でも生活指導やリハビリとの併用は必須であります。

上記の方法以外にもありますが、お近くの病院やクリニックにご相談ください。

筋緊張亢進に対するリハビリと予防 筋緊張亢進は、筋肉が過度に緊張している状態であり、痛みや運動制限を引き起こす可能性があります。以下は、筋緊張亢進に対するリハビリと予防方法のいくつかです。

以上が、筋緊張亢進に対するリハビリと予防方法です。ただし、個人の状況に応じて、適切な治療法を選択するがあります。

リハビリベース国分寺 リハビリベース国分寺では様々な方法を用いて痙縮に対してのアプローチも行っています。前述したようにマネジメントのための生活指導やリハビリは必須になります。薬などの効果がしっかりと継続するためには関節が固くならないようにストレッチや電気刺激、動きやすい状態での日常生活動作の練習などのリハビリが必要になってきます。

リハビリベースの体験リハビリしてみませんか?

原嶋崇人 リハビリベース国分寺院長 運動器認定理学療法士

原嶋崇人 リハビリベース国分寺院長 運動器認定理学療法士 小児から高齢者、俳優からスポーツ選手のリハビリを経験。ラグビーワールドカップ2019のスポーツマッサージセラピスト、TOKYO2020大会の医療スタッフとして派遣経験あり。スポーツ現場へのサポート、地域高齢者に対しての介護予防や転倒予防事業の講師などを行っている。

2023 年 3 月 24 日公開

腰痛シリーズ第5弾 腰部疾患に対するリハビリについて

【腰痛シリーズ】第5弾 腰部疾患に対するリハビリについて

腰痛シリーズ第1~4弾では腰部疾患についてのご説明をしてきました。「Joint By Joint Theory」

【目次】

●Joint By Joint Theoryとは

【Joint By Joint Theoryとは】

Joint とは関節のことを指します。Joint By Joint Theory (以下JBJT) 「安定性が重要視される関節」 と「可動性が重要視される関節」 に分けられ、それぞれが交互に並んでいるという理論です。(図1参照) 『安定性』と『可動性』 可動性(モビリティ) と安定性(スタビリティ) は交互に積み重なっているため、どちらかの役割が破綻してしまうと、隣り合う関節がその関節の機能を補おうとするため 、ケガや痛み、パフォーマンスの低下に繋がってしまう可能性があります。※下部に脊柱の参考可動域(図2)を掲載してあります。

【エクササイズ紹介】

各疾患や症状によって適応にならない運動やエクササイズがあるため、きちんと指導を受けながら行うことが望ましいです。

➀仰向けになって膝を曲げる。

➀仰向けになり左脚のつま先にタオルをかける

➀脚を前後に開く

➀横向きになり、両足を曲げる。

➀四つ這いになり、両手を30㎝程前方へ移動させる。

➀横向きになり左脚を曲げ、右手で左膝を抑える。

【リハビリベース国分寺でできること】

リハビリベース国分寺では、整形疾患や慢性疼痛に対してのリハビリも行っております。※体験リハビリの無料期間は2023年4月15日までにご連絡をいただけた方までとなっております。

リハビリベースの体験リハビリしてみませんか?

2023 年 3 月 22 日公開

小平市で受けられるリハビリ施設

小平市で受けられるリハビリ施設について

リハビリベース国分寺では脳梗塞・脳出血・くも膜下出血などの脳血管疾患による後遺症の運動機能向上の為にリハビリにご来院されているご利用者様はもちろん、人工関節置換術(THA)人工膝関節置換術(TKA)変形性膝関節症(OA)など整形疾患による後遺症の方も運動機能向上の為のリハビリに国分寺市を中心に近隣地域の小平市にお住まいのご利用者さまも多くご来院されています。

ここでは小平市には、どのようなリハビリ施設があり、どれくらの時間のリハビリを受けることができるのかをご紹介します。

リハビリの3つの時期と施設についてのご説明は→【

こちら 】のブログをご覧ください。

回復期病院では、整形疾患の場合満120日/脳血管疾患の場合満180日のリハビリを目的とした入院が可能です。

などとなります。主要なリハビリ内容は *病院によってその方法や時間のかけかたは変わってきます。 入院のご相談は各病院(地域相談室)までご連絡くださいませ。

.

リハビリベース国分寺(自費)×回復期リハビリテーション(保険適用)

回復期病院で毎日リハビリを行い運動機能が改善され、退院直後は身体が運動機能の再獲得に適した状態です。

整形外科のクリニックでは、算定日(発症・診断)から150日間、月13単位(260分)まで保険内でリハビリを行うことが可能です。

病院名

リハビリテーション科

理学療法士

○

○

○

○

○

不明

〇

〇

〇

〇

リハビリベース国分寺では、1回90分のチケット制となっております。

週に何度でも1日に何分でもご希望に沿ったリハビリを行うことが出来ます。

保険外の自費リハビリだからこそご利用者様のご希望の日数や時間

しっかりと身体機能改善にむけたリハビリが叶います!

短期集中でライフゴール(目標)達成を目指し、その後の生活が豊かにしませんか?

退院後リハビリ時間が少なくなることが不安…

もっと身体の状態をよくしたい!リハビリ時間が足りない!

という想いを抱える方は是非一度リハビリベース国分寺に体験にいらしてください!

体験申し込みは→【

こちら 】

自費リハビリについての詳しいご説明は【

こちら 】のブログをご覧ください!

リハビリベース国分寺(自費)×整形外科クリニック(保険内) 自費リハビリ施設リハビリベース国分寺では、こうした保険内で行える整形外科クリニックのリハビリと併用して、さらにリハビリ時間を確保することができます。

【概要】

【リハビリスケジュール】

月曜日

月曜日 リハビリベース国分寺 90分(運動機能向上の為のリハビリ)

【リハ】 カウンセリング(前回のリハビリ後の変化など)・筋膜リリース・神経ストレッチ

・・・・ 自宅でのトレーニングを確認・筋力強化トレーニング・姿勢矯正・歩行トレーニング

火曜日 整形外科クリニックのリハビリ 20分(低周波マッサージ・可動域訓練)

水曜日 筋肉の休息

木曜日 筋肉の休息

金曜日 リハビリベース国分寺 90分(運動機能向上のリハビリ)

【リハ】 カウンセリング(前回のリハビリ後の変化など)・筋膜リリース・神経ストレッチ

・・・・ 自宅でのトレーニングを確認・筋力強化トレーニング・姿勢矯正・歩行トレーニング

土曜日 筋肉の休息

日曜日 筋肉の休息

小平市周辺の自費リハビリ施設では、認定理学療法士や最新の知識・技術が研鑽されたが集まった療法士のいる

『リハビリベース国分寺』 がオススメです!

小平市在住のかたはもちろん、多摩地区(国分寺・府中・調布・国立・立川・八王子・日野・青梅・昭島・小金井など)に限らず、東京都外(埼玉県・神奈川県)からご利用者様がいらっしゃっています♪

国分寺市×リハビリの記事は→【

こちら 】から

府中市市×リハビリの記事は→【

こちら 】から

西国分寺周辺でおススメのリハビリは→ 【

こちら 】

リハビリベース国分寺は、理学療法士のなかでも5%しかいない

認定理学療法士 である院長をはじめ、トップクラス技術・経験のある理学療法士が担当する完全予約制・マンツーマンのオーダーメイドリハビリが特徴の施設です。

身体を熟知した専門家が提供する圧倒的な結果で、現状のお身体に満足されず悩んでいる方お一人おひとりに合わせた【夢や目標を叶える為に必要な要素】を全て含んだプランとサービスをご提供いたします。

✨もっと良くなりたい✨

✨もっと動けるようになりたい✨

✨もっとリハビリがしたい✨

そんな想いをが抱える、脳卒中(脳梗塞・脳出血など)や慢性疼痛(腰痛・変形性股関節症・変形性膝関節症など)・人工関節置換術後などの方々は是非一度お問合せください。

当施設の料金プランについては→

こちら

自費リハビリ施設の料金相場については→

こちら

ただいま、

無料体験実施中 です☆

無料体験対象期間は2023年4月15日までにお問合せいただいた方となります。

是非この機会に一度体験にいらしてください。

リハビリベースの体験リハビリしてみませんか?

2023 年 3 月 15 日公開

脳卒中(脳梗塞・脳出血など)発症後の手の浮腫(むくみ)とそのリハビリについて

脳卒中(脳梗塞・脳出血など)発症後の手の浮腫(むくみ)とそのリハビリについて

はじめに 脳卒中発症直後から多くの方が手足の浮腫(むくみ)を経験すると言われています。また、興味深い事にThuy Anh Giangらによるシステマティックレビューによると急性期の脳卒中患者の18.5%に手の浮腫が現れるのに対して生活期の脳卒中患者の37%に手の浮腫を合併すると言われております。 浮腫に関しては様々な要因で表れていることが多く、しっかりと受診して医師の指示を仰がないと改善しない浮腫が多くあります。一方、リハビリを行うことで改善する浮腫もあります。今回は浮腫について、脳卒中後の後遺症の浮腫について解説、そのリハビリについてご説明いたします。

浮腫(むくみ) 浮腫とは何らかの原因で血管やリンパ管外に染み出し、水分が異常に増加し、体外に十分に排泄されず過剰に貯留した状態のことをいいます。そして、浮腫には水や電解質(特にNa⁺)が体内に蓄積したときに発現する全身性の浮腫と、ある部分の組織間に限られた局所性の浮腫と分類します。主にリハビリの対象は後者の局所性の浮腫が中心となります。

全身性の浮腫は心疾患、腎疾患、肝疾患などが原因でこれらには医師の診断を仰ぎ、薬物療法と共に改善させていく必要性があります。局所性は原因不明のものが多いです。脳卒中後の手足に発現する浮腫は肩手症候群と称する症状の1つとして腫脹や痛みを伴う炎症性浮腫や血管の収縮・弛緩を支配する血管運動神経の麻痺あるいは機能不全によって毛細管内圧の上昇をきたした結果生じる血管神経性浮腫(クインケ浮腫)があります。

脳卒中(脳梗塞・脳出血など)発症後の浮腫 脳卒中発症後の浮腫は前述した肩手症候群の症状の痛みを伴う炎症性浮腫と血管運動神経の麻痺や機能不全によって生じる血管神経性浮腫、麻痺側上下肢の不使用・不動による筋のポンプ作用の低下による麻痺性浮腫があります。血管の収縮・弛緩を支配する血管運動神経麻痺あるいは機能不全により浮腫み易く、生活場面での使用頻度の低下による不動が筋のポンプ作用を低下させ、指節間に貯留したり、手の甲全体に浮腫が生じ、生活での細かな動作が阻害されてしまうことがあります。

手の浮腫とリハビリ 手の浮腫とリハビリには前段に様々な要因でなっていることを十分に考慮したうえで選択するべきであります。浮腫の理学療法的介入は①挙上②圧迫③筋収縮の3つがベース となります。以下にさまざまな方法からいくつか代表的な介入方法の概要をお伝えします。

これら方法を用いながら、自主練習やADL動作と組み合わせ、周径の計測や圧痕性の時間計測、体重管理など確認しながら、セルフコントロール出来るようになると生活期においても改善する例がいくつもあります。浮腫の改善には体液に関わる基礎的な生理学から浮腫の成因、さらには対処の方法など広範囲な知識と経験を解析・統合させていく必要があります。それには、経験豊富なリハビリ専門職でないと対応できないのは言うまでもありません。

リハビリベースの体験リハビリしてみませんか?

原嶋崇人 リハビリベース国分寺院長 運動器認定理学療法士 小児から高齢者、俳優からスポーツ選手のリハビリを経験。ラグビーワールドカップ2019のスポーツマッサージセラピスト、TOKYO2020大会の医療スタッフとして派遣経験あり。スポーツ現場へのサポート、地域高齢者に対しての介護予防や転倒予防事業の講師などを行っている。

2023 年 3 月 5 日公開

腰痛シリーズ第4弾 腰椎分離症について

【腰痛シリーズ】第4弾 腰椎分離症について

成長期に多い腰痛の中でも早期発見が鍵となる『腰椎分離症』

【目次】

●腰椎分離症とは

腰椎の後ろ半分がリング状の形をしており、その部位が疲労骨折(分離)してしまうことを腰椎分離症といいます。

【自覚症状】

腰椎分離症ではスポーツ活動などの動作以外は比較的症状が軽く、主に体動時に片側に範囲の狭い鋭い痛みを訴えることが多いです。

【診断】

〇身体所見(1) するため、必要最低限の検査です。4方向撮影(正面、側面、両斜位)が基本であり、斜位像による"スコッチテリアサイン(スコッチテリアの首輪)"にみられるような関節突起間部の骨連続性が断たれた状態は腰椎分離症の単純X線所見として有名です。しかし、腰椎分離症の早期例では、腰椎X線4方向撮影で分離像を認められないのが一般です。したがって、この有名な所見は完成された分離症終末期と一部の進行期にしか認められません。また、腸管ガスが重なることもあり特に初期以前では単純X線での診断は難しいとされています。

・MRI

〇文献

【治療】

〇保存療法

〇手術療法

【参考文献】

・吉田徹.成長期腰椎分離症の診断と治療.2003

リハビリベースの体験リハビリしてみませんか?

2023 年 3 月 2 日公開

腰痛シリーズ第3弾 腰部脊柱管狭窄症について

【腰痛シリーズ】第3弾 腰部脊柱管狭窄症について

歩いているとお尻や足が痛くなる、、、体を曲げると楽になる!!

【目次】

●腰部脊柱管狭窄症とは

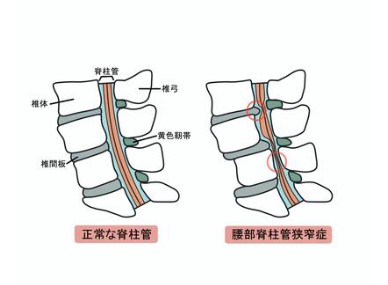

脊柱管とは背骨の中にある神経が通る空洞のことを指します。

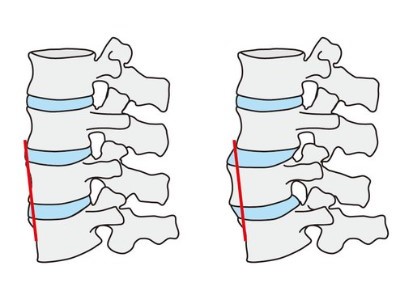

【腰椎すべり症とは】

腰椎が前方または後方に偏位してしまう病態 です。変性すべり症 は加齢などによる椎間板の変性、椎間関節部周囲の靭帯、筋肉の弛緩などによって椎体や椎間関節部にずれが生じて、上下の椎骨がずれている状態を言います。分離すべり症 は腰椎の椎体と棘起間を結ぶ椎弓といわれる部位の骨折(疲労骨折も含む)により、椎体と突起間が分離し、上下の椎骨がずれてします状態を言います。

【身体所見】

進行すると下肢の痺れや筋力低下、間欠性破行(歩行により症状が出現し、休息により症状が軽減する状態)、排尿・排便障害などが見られる こともあります。殿部から下肢にかけての痛みやしびれ、症状が歩行や立位で増悪し座位や前かがみの姿勢で軽減する といったものが特徴的です。

【診断】

脊柱専門医が腰部脊柱管狭窄症の診断に重要と考える病歴は➀歩行時に殿部痛と下肢痛があるか。➁前屈で症状が楽になるか。➂ショッピングカートや自転車を使用すると症状が楽になるか。➃歩行時に運動や感覚障害が生じるか。➄足部動脈拍動が正常で左右差はないか。➅下肢筋力低下があるか。➆腰痛はあるか の7つと報告されています。(1) (日本脊椎脊髄病学会より引用)

●文献

【治療方法】

治療方法には「保存療法」と「手術療法」の2つの選択があります。●保存療法 ●手術療法 ※どの術式を選択するかは理学所見や身体所見をみながら医師が判断します。 『腰椎分離症』 についてご説明いたします。

【参考文献】

・日本整形外科学会.日本脊椎脊髄病学会.腰部脊柱管狭窄症診療ガイドライン2021改訂第2版.2021

リハビリベースの体験リハビリしてみませんか?

2023 年 3 月 1 日公開

リハビリベース国分寺×Sportip社

Sportip Proを導入しています

リハビリベース国分寺ではSportip Proを導入しています。 理学療法所見だけでなく、より精度の高い客観的評価を行い、ご利用様の変化や満足度の向上に役立てています。 Sporit Proは2億円相当の三次元解析装置と同等の能力を持っていると言われています。それにも関わらず、アプリを入れることでスマホやタブレットで簡単に操作でき、「こんな事もわかるの?」「これで説明されたら納得できるね。」 などご感想をいただいております。また、データを蓄積することができますので、以前との変化を簡単に比べることが出来るのです。

「Spprtip Proっていくら?」「別途お金かかるんでしょ?」などご意見をいただくことがございますが、リハビリベース国分寺では基本的に姿勢評価と歩行評価で使用していますが追加料金はいただいておりません!!(企業努力!w)

現在のお身体の事でお悩みの方は是非リハビリベース国分寺へ! 通い続けることが目標ではなく、パフォーマンスが向上し、リハビリベースから卒業。行きたいところに行く、なりたい自分になる。そんなライフゴールを私たちにお手伝いさせていただけないでしょうか。 まずは是非体験にいらしてください!

リハビリベースの体験リハビリしてみませんか?

2023 年 2 月 20 日公開

腰痛シリーズ第2弾 腰椎椎間板ヘルニア

【腰痛シリーズ】第2弾 腰椎椎間板ヘルニア

腰が痛い!?足が痺れる!?もしかしたらヘルニアかも?

【目次】

●腰椎椎間板ヘルニアとは

腰椎椎間板ヘルニア は、腰痛、下肢神経症状、腰椎不撓性(運動制限による動きの悪さ)椎間板 というクッション材のような組織が存在しています。線維輪 と呼ばれる膜とその中にゼラチン状の髄核 から構成されています。線維輪の損傷や椎間板内圧の上昇により腰痛が発症し、椎間板内にある髄核または線維輪内層が周囲の線維輪を破り、逸脱・突出することでヘルニアの症状が発現します。

●好発部位 ●ヘルニアの種類

【診断や身体所見】

●医師による診断 ●自覚症状 ◎症状を放っておくと、酷くなればなるほど下肢神経症状が悪化し、強い筋力低下や膀胱直腸障害にまで発展してしまいます。 ●身体所見 ●画像検査

【治療】

治療方法に関しては保存療法と手術両方に分かれます。●保存療法 保存療法を第一に選択する 場合が多いですが、効果がない場合は保存療法を続けるべきではないと判断できます。●手術療法 □手術方法

【治療方法の選択】

腰椎椎間板ヘルニアは、自然経過によって症状の原因となっているヘルニアの塊の吸収が起こる可能性がある疾患です。「リハビリ」 腰椎椎間板ヘルニアに対する疼痛あるいは機能障害に対し、症状の緩和、QOL(生活の質)の向上を目的に行われるストレッチや筋力強化訓練などの運動療法は有用であるとされています。 『腰部脊柱管狭窄症』 についてのご説明をします。

【参考文献】

・加藤欽志.整形外科医のための脊椎のスポーツ診療のすべて.日本医事新報社.2022

リハビリベースの体験リハビリしてみませんか?