腰痛シリーズ第3弾 腰部脊柱管狭窄症について

【腰痛シリーズ】第3弾 腰部脊柱管狭窄症について

歩いているとお尻や足が痛くなる、、、体を曲げると楽になる!!

腰痛シリーズ第3弾は『腰部脊柱管狭窄症』についてのご紹介です。

腰部脊柱管狭窄症(腰椎すべり症も含む)の病態や症状、治療方法などをまとめています。

【目次】

●腰部脊柱管狭窄症とは

●腰椎すべり症とは

●身体所見

●診断

●治療方法

●参考文献

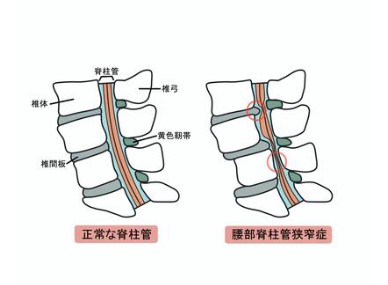

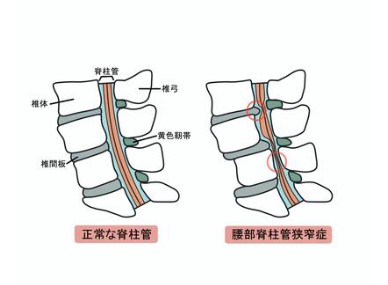

脊柱管とは背骨の中にある神経が通る空洞のことを指します。

脊椎の変性や突出した椎間板、椎間関節の変形、黄色靭帯の肥厚、すべり症により脊柱管、あるいは椎間孔が狭くなり、その中を通る神経、血管が圧迫されて症状が出現します。しかし、脊柱管狭窄症はひとつの疾患ではなく種々の症候の組み合わせからなると言われており、現在、腰部脊柱管狭窄症の定義について統一はされていません。また、今回のブログでは『腰部脊柱管狭窄症』を中心に『腰椎すべり症』についてもご紹介していきます。

【腰椎すべり症とは】

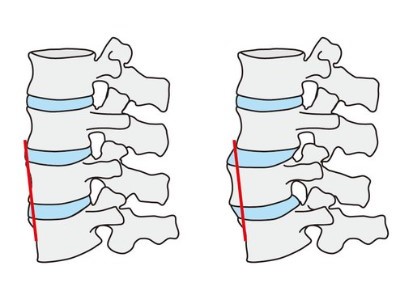

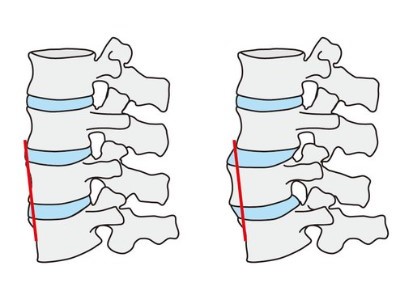

腰椎が前方または後方に偏位してしまう病態です。

すべり症では腰椎がずれることにより脊柱管が狭くなり神経が圧迫され脊柱管狭窄症の症状が出現する場合もあります。

腰椎すべり症は大別して、腰椎変性すべり症と腰椎分離すべり症の2種類に分けられます。

変性すべり症は加齢などによる椎間板の変性、椎間関節部周囲の靭帯、筋肉の弛緩などによって椎体や椎間関節部にずれが生じて、上下の椎骨がずれている状態を言います。

分離すべり症は腰椎の椎体と棘起間を結ぶ椎弓といわれる部位の骨折(疲労骨折も含む)により、椎体と突起間が分離し、上下の椎骨がずれてします状態を言います。

『腰椎分離症』については別シリーズで詳しく説明していきます。

【身体所見】

進行すると下肢の痺れや筋力低下、間欠性破行(歩行により症状が出現し、休息により症状が軽減する状態)、排尿・排便障害などが見られることもあります。

具体的な症状としては、殿部から下肢にかけての痛みやしびれ、症状が歩行や立位で増悪し座位や前かがみの姿勢で軽減するといったものが特徴的です。

他のガイドラインでも腰部脊柱管狭窄症の診断においてこれらの病歴や診察所見が明記されています。さらには歩行によって症状が増悪しない場合には腰部脊柱管狭窄症ではない可能性が高いともいわれています。

【診断】

脊柱専門医が腰部脊柱管狭窄症の診断に重要と考える病歴は

、➀歩行時に殿部痛と下肢痛があるか。➁前屈で症状が楽になるか。➂ショッピングカートや自転車を使用すると症状が楽になるか。➃歩行時に運動や感覚障害が生じるか。➄足部動脈拍動が正常で左右差はないか。➅下肢筋力低下があるか。➆腰痛はあるかの7つと報告されています。(1)

腰部脊柱管狭窄症の特徴的な症状である「間欠性跛行」は、末梢動脈疾患などの「血管性間欠跛行」との鑑別が重要です。

間欠性跛行では立ち止まり前かがみの姿勢になっったり、しゃがみこんだりすることで症状が軽減することが特徴的ですが、末梢動脈疾患は姿勢と関係せず、立ち止まるだけで下肢痛が軽減する特徴があります。

また、足背動脈や後脛骨動脈の拍動の有無や、足関節上腕血圧比を測定するなど、診察所見と合わせて診断することが重要ともいわれています。

さらに(表1)のような腰部脊柱管狭窄症診断サポートツールなども開発されています。(日本脊椎脊髄病学会より引用)

レントゲンにて椎体の変形やすべり症の有無は判断できますが、脊柱管の狭窄度合いまでは診断できません。

その場合、MRIやCT、脊髄造影などを用いて診断することが多いです。

●文献

(1)ISSLS prize winner: consensus on the clinical diagnosis of lumbar spinal stenosis. Spine 2016; 41: 1239-1246.

【治療方法】

治療方法には「保存療法」と「手術療法」の2つの選択があります。

●保存療法

保存療法は薬物療法、運動療法、ブロック療法がエビデンスが高く、効果的といわれています。

物理療法や装具療法のエビデンスは現状のところ低いです。

腰部脊柱管狭窄の症状で活動量低下により、身体機能低下や筋力低下が生じ、さらに症状悪化を引き起こす場合もあります。

そのことから薬物療法と並行しての運動療法(リハビリ)は非常に重要ではないかと考えています。

重症例は除きますが、リハビリや運動を行うことにより二次的な障害予防にも繋がります。

●手術療法

腰部脊柱管狭窄症の手術には、除圧のみで行われる術式と、固定を併用する術式に大別されます。

除圧には、解剖学的に神経組織に接する骨・靭帯組織を切除して行う直接除圧と、それらの組織を温存したまま、神経組織周囲の圧迫を軽減する間接除圧があります。

固定はインプラントで椎体間や椎弓根スクリューを連結する強固な固定術が行われていますが、可動性の減少や長期的な椎間への影響を考慮し、椎体可動性を温存する制動術も行われています。

保存療法で症状が改善しない症例や、症状が重症な症例の場合は除圧術が保存療法より良好な成績が報告されています。

脊椎の不安定性を伴う症例は固定術を選択することが多いとされています。

※どの術式を選択するかは理学所見や身体所見をみながら医師が判断します。

次回の腰痛シリーズ第4弾では『腰椎分離症』についてご説明いたします。

【参考文献】

・日本整形外科学会.日本脊椎脊髄病学会.腰部脊柱管狭窄症診療ガイドライン2021改訂第2版.2021

リハビリベースの体験リハビリしてみませんか?

☟お問合せはコチラ☟