人工膝関節置換術について

人工膝関節置換術について

人工膝関節置換術を受ける方は年々増加しております。

人工関節部品の性能や手術技術は大きく進歩し、今では「手術を受けて良かった」と回答する人が約9割くらいといわれている程です。

長年、膝の痛みに悩んでいる方や手術を受けるか迷っている方は是非ご覧下さい。

人工膝関節置換術について

人工膝関節置換術を受ける方は年々増加しております。

人工関節部品の性能や手術技術は大きく進歩し、今では「手術を受けて良かった」と回答する人が約9割くらいといわれている程です。

長年、膝の痛みに悩んでいる方や手術を受けるか迷っている方は、是非ご覧下さい。

【目次】

●人工膝関節置換術とは

●人工膝関節置換術の適応疾患

●人工膝関節置換術の術式

●人工膝関節置換術の効果

●人工膝関節置換術の合併症

●人工膝関節置換術の入院期間

●まとめ

【人工膝関節置換術とは】

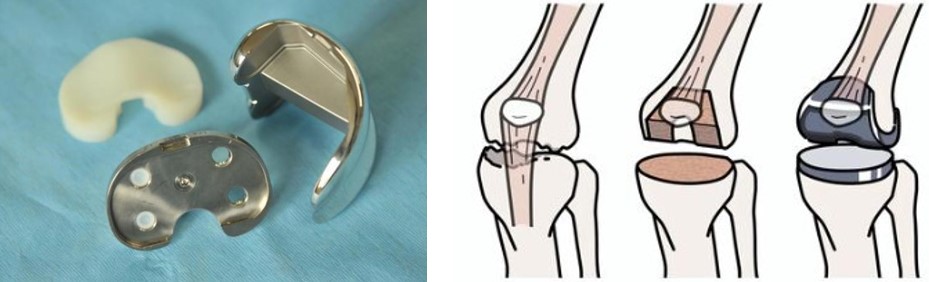

人工膝関節置換術(total knee arthroplasty: TKA)とは、膝の変形性関節症や関節リウマチなどにより痛んだ関節面を関節の代用として人工膝関節に置き換える手術的治療法の一つです。通常、医師が特殊な精密器具を使用し、大腿骨、脛骨、膝蓋骨の損傷した関節面を取り除き、そこへ代わりの人工関節部品を固定します。

【人工膝関節置換術とは】

人工膝関節置換術(total knee arthroplasty: TKA)とは、

膝の変形性関節症や関節リウマチなどにより痛んだ関節面を、関節の代用として人工膝関節に置き換える、

手術的治療法の一つです。

通常、医師が特殊な精密器具を使用し、大腿骨、脛骨、膝蓋骨の損傷した関節面を取り除き、そこへ代わりの人工関節部品を固定します。

【人工膝関節置換術との適応疾患】

人工膝関節置換術(TKA)の適応疾患は、膝の変形性関節症、関節リウマチ、骨壊死などにより関節の変形や破壊が進行している症例です。これらの疾患によって、膝関節の痛みや可動域の制限、歩行困難などの症状が出現します。第一選択として保存療法が選択されますが、保存療法で効果がみられなかった場合、手術の適応となります。

人工膝関節置換術(TKA)の効果は傷んだ部分が新しく置き換わるので除痛効果に優れています。また、膝の骨や靱帯が欠損しているため膝がグラグラして歩けない、という症状の方に対しても効果的で歩行のしやすさも期待できます。また、変形のために膝がひどく曲がってしまった方(O脚やX脚)、まっすぐ伸ばせない方にも効果があります。

【人工膝関節置換術との適応疾患】

人工膝関節置換術(TKA)の適応疾患は、膝の変形性関節症、関節リウマチ、骨壊死などにより関節の変形や破壊が進行している症例です。これらの疾患によって、膝関節の痛みや可動域の制限、歩行困難などの症状が出現します。

第一選択として保存療法が選択されますが、保存療法で効果がみられなかった場合、手術の適応となります。

人工膝関節置換術(TKA)は、傷んだ部分が新しく置き換わるので、除痛効果に優れています。また、膝の骨や靱帯が欠損しているため膝がグラグラして歩けない、という症状の方に対しても効果的で、歩行のしやすさも期待できます。変形のために膝がひどく曲がってしまった方(O脚やX脚)、まっすぐ伸ばせない方にも、効果があります。

【人工膝関節置換術の術式】

人工膝関節置換術(TKA)の手術は、一般的に麻酔下で行われ、大きく分けて2つの方法があります。人口膝関節全置換術、人口膝関節部分置換術です。膝関節全体に変形が進んでいる場合は人工膝関節全置換術、膝関節の限られた部位の変形であれば、人工膝関節部分置換術が選択されます。

また、部分置換術には、単顆置換術(UKA)と膝蓋大腿置換術(PFA)の2種類があります。

一般的な手術方法では、約15㎝~20㎝程度の大きな皮膚切開を行い、筋肉を大きく切り開きながら骨まで到達していき、人工膝関節を設置しています。

手術をする病院や変形の程度によっては、8cm~12cm程度の皮膚切開で従来と同じ人工膝関節の手術ができるMIS手術という画期的な方法もあります。ですが、執刀医の視野や操作も制限されてしまうため、すべての方に適応できる手術方法ではありません。

【人工膝関節置換術の術式】

人工膝関節置換術(TKA)の手術は、一般的に麻酔下で行われ、大きく分けて2つの方法があります。人口膝関節全置換術、人口膝関節部分置換術です。膝関節全体に変形が進んでいる場合は人工膝関節全置換術、膝関節の限られた部位の変形であれば、人工膝関節部分置換術が選択されます。

また、部分置換術には、単顆置換術(UKA)と膝蓋大腿置換術(PFA)の2種類があります。

一般的な手術方法では、約15㎝~20㎝程度の大きな皮膚切開を行い、筋肉を大きく切り開きながら骨まで到達していき、人工膝関節を設置しています。

手術をする病院や変形の程度によっては、8cm~12cm程度の皮膚切開で従来と同じ人工膝関節の手術ができるMIS手術という画期的な方法もあります。ですが、執刀医の視野や操作も制限されてしまうため、すべての方に適応できる手術方法ではありません。

【人工膝関節置換術の効果】

人工膝関節置換術が世界中でおこなわれるようになって40年以上が経過しましたが、近年さらに人工関節の素材やデザインが進歩してきています。当初10~15年とされていた耐久年数も、正しく手術が行われれば、耐久年数が20年以上期待できることが分かってきています。

また、強い衝撃が加わらないスポーツ活動ならば可能なことも、報告されてきています。例えば、術前の膝の状態によって異なりますが、人工関節全置換術の術後には、膝の曲がり具合は120°程度獲得できます。ですが、しゃがみ込みや正座などの膝を深く曲げる動作は難しいです。部分置換術では130~145°程度獲得でき、状態によってはしゃがみ込みや正座といった、膝を深く曲げる動作の獲得も期待できます。

すなわち人工膝関節置換術は、軟骨や骨がひどく摩耗した方に対して行えて、術後はレクリエーションレベルでの軽いスポーツ活動(ゴルフ、卓球、水泳、ハイキングなど)が可能になる手術です。

しかし、運動負荷の高いスポーツ(マラソンやジャンプを伴う競技など)を行うことは推奨されていません。

日常生活の安定はもちろんのこと、スポーツ活動再開のためには、適切なリハビリを行わなければなりません。

人工膝関節置換術(TKA)は、高齢者や肥満の患者にも適用されることが多く、これらの患者においても、手術によって痛みや機能障害を改善することができます。ただし、手術前には、患者の年齢や健康状態、生活環境、治療目的などを総合的に評価し、手術の適否を判断する必要があります。

【人工膝関節置換術との合併症】

●感染症

人工関節に置換された膝関節に細菌が進入する合併症で、その発生率は1~3%とされています。主に手術中に細菌が侵入したために発生する早期感染症と、術後、歯槽膿漏・難治性の痔・皮膚の傷などから二次的に細菌感染を起こす遅発感染症があります。糖尿病、関節リウマチで薬物治療中の方、ステロイド治療中の方は、感染率が高くなります。

●血栓症

手術するにあたり、生体は出血に対する自己防御反応として血液が固まりやすい状態になります。また、手術中、手術後には下肢をあまり動かすことが出来ないため、下肢の血流が停滞し下肢の静脈内に血栓(血液のかたまり)が出来ます。この状態を深部静脈血栓症といいます。

さらに、この血栓がはがれ落ち、この血栓が血流に乗って移動し、肺の血管につまった状態を肺塞栓症といいます。肺塞栓症は命にかかわる重大な合併症となることがあります。肺塞栓症の予防のためには、深部静脈血栓症の予防が大切です。術後に弾性ストッキングを着用したり下肢にメドマー(空気ポンプ)を装着したりします。血栓予防の薬の服用や足趾を動かすエクササイズを行うこともあります。

●神経障害

手術によって周囲神経の損傷が生じ、創部痛や四肢のしびれなどが起こることがあります。また、術後の管理不足による腓骨神経麻痺にも注意が必要です。

●骨折

人工膝関節置換術を受けた場合、術後に人工関節周囲の骨密度が低下することが多く報告されています。そのため、万が一転倒してしまうと人工膝関節の周囲で骨折をする可能性があります。

手術により身体機能が向上することで活動量が増え、軽い転倒でも骨折してしまうリスクがあるので注意が必要です。

骨折部位は大腿骨側の人工関節の上で起こることが多いです。

●人工関節の緩み

人工関節を長期使用していると、人工関節と骨との接着面にゆるみが生じ、膝痛を発生させ歩行障害が出現する事がありあます。ゆるみが進行する場合には人工関節を再度入れ直す必要もでてきます。定期的なレントゲン検査や骨粗鬆症の予防・治療、膝周囲のリハビリが重要になってきます。

近年、流行の振動マシーンが禁忌とされる場合もあります。使用前は医師やリハビリ担当者に確認することが望ましいです。

|

感染症

|

人工関節に置換された膝関節に細菌が進入する合併症で、その発生率は1〜 3%とされています。主に手術中に細菌が侵入したために発生する早期感染症と、術後、歯槽膿漏・難治性の痔・皮膚の傷などから二次的に細菌感染を起こす遅発感染症があります。糖尿病、関節リウマチで薬物治療中の方、ステロイド治療中の方は感染率が高くなります。

|

|

血栓症

|

手術するにあたり、生体は出血に対する自己防御反応として血液が固まりやすい状態になります。また手術中、手術後には下肢をあまり動かすことが出来ないため、下肢の血流が停滞し下肢の静脈内に血栓(血液のかたまり)が出来ます。この状態を深部静脈血栓症といいます。さらにこの血栓がはがれ落ち、この血栓が血流に乗って移動し、肺の血管につまった状態を肺塞栓症といいます。肺塞栓症は命にかかわる重大な合併症となることがあります。肺塞栓症の予防のためには、深部静脈血栓症の予防が大切です。術後に弾性ストッキングを着用したり下肢にメドマー(空気ポンプ)を装着したりします。また、血栓予防の薬の服用や足趾を動かすエクササイズを行うこともあります。

|

|

神経障害

|

手術によって周囲神経の損傷が生じ、創部痛や四肢のしびれなどが起こることがあります。また、術後の管理不足による腓骨神経麻痺にも注意が必要です。

|

|

骨折

|

人工膝関節置換術を受けた場合、術後に人工関節周囲の骨密度が低下することが多く報告されています。そのため、万が一転倒してしまうと人工膝関節の周囲で骨折をする可能性があります。

手術により身体機能が向上することで活動量が増え、軽い転倒でも骨折してしまうリスクがあるので注意が必要です。

骨折部位は大腿骨側の人工関節の上で起こることが多いです。

|

|

人工関節の緩み

|

人工関節を長期使用していると、人工関節と骨との接着面にゆるみが生じ、膝痛を発生させ歩行障害が出現する事がありあます。ゆるみが進行する場合には人工関節を再度入れ直す必要もでてきます。定期的なレントゲン検査や骨粗鬆症の予防・治療、膝周囲のリハビリが重要になってきます。

近年、流行の振動マシーンが禁忌とされる場合もあります。使用前は医師やリハビリ担当者に確認することが望ましいです。

|

【人工膝関節置換術の入院期間】

人工膝関節置換術(TKA)の手術は、膝関節の疾患に対する治療法の一つであり、患者の生活の質を向上させるために行われます。手術前には、患者の身体的状態、年齢、病歴、手術目的、手術方法などを総合的に評価し、手術の適否を判断する必要があります。

また、手術後には、適切なリハビリテーションや定期的なフォローアップが行われることが重要です。最新の技術や手術法の導入により、TKA手術の成功率や安全性が向上し、今後も更なる発展が期待されます。

手術方法や対象者の状態にもよりますが、一般的に初回のリハビリは、術後翌日~4日以内に開始されます。入院期間は、入院時のリハビリ期間も含めて、人工膝関節全置換術の場合は2~4週間、人工膝関節部分置換術では1~3週間とされています。

入院中のリハビリの大きな目的は、

・術後の炎症を抑えること

・可動域を確保すること

・自宅に戻るための機能を獲得すること

です。

急性期病院で状態が安定して予定通りに退院できれば、その後は外来でのリハビリが開始されます。「自宅に戻るのが不安」というような方は、回復期リハビリテーション病院へ転院するケースもあります。

術後のリハビリには、最低でも2~3、4カ月程度必要になってきます。

また、術前のリハビリも非常に重要です。術前の膝関節の状態は、術後の状態に大きく関わってきます。

リハビリベース国分寺では、術後のリハビリはもちろん、術前のリハビリもみっちり行うことが出来ます。

【まとめ】

人工膝関節全置換術と人工膝関節部分置換術の比較

|

術式

|

適応症

|

身体への負担

|

術後の膝屈曲角度(目安)

|

耐久年数

|

退院までの期間

|

|

全置換術

|

関節全体が痛んでいる場合

|

手術部分が多いため、部分置換よりも負担は大きい

|

深いしゃがみ込みや正座は難しい(120~130°程度)

|

20年以上

|

2~4週間

|

|

部分置換術

|

関節の一部のみ痛んでいる場合

|

全置換術のおよそ半分程度

|

深いしゃがみ込みや正座ができることもある(135~145°程度)

|

15年以上

|

1~3週間

|

近年、入院期間の減少や保険内リハビリでの制限などといった医療保険制度が徐々に厳しくなってきている印象です。

「この状態では退院は不安」「退院後しっかり生活できるかしら」「もっとリハビリしたいのにもうできないの?」と、このようなお声をたくさん聞くようになりました。

そんな中、リハビリベース国分寺ではご利用者様のニーズに合わせて期間や日数制限などがなくオーダーメイドリハビリが出来ます(1回90分間のコース制/3種類のプランより選択)。

退院後すぐにご来院いただいている方や、回復期病院を経てご来院くださる方、術前リハビリでご来院される方などと様々です。

リハビリベース国分寺ではご利用者様の身体を細かく評価させていただき、的確なリハビリプランを組むことで一人ひとりに合ったオーダーメイドのリハビリが可能です。

90分間の中で身体のケアはもちろん運動量を十分に確保し、身体機能向上に向けたハイブリッドなリハビリが行えます。

また、当施設では室内でのリハビリだけでなく、近隣の商業施設や駅構内、国指定文化財である殿ヶ谷庭園などでの屋外訓練なども実施しております。

まずは是非、体験リハビリを受けてみませんか?

皆様の思い描く目標に向かって全力でサポートしていきます。

近年、入院期間の減少や保険内リハビリでの制限などといった医療保険制度が、徐々に厳しくなってきている印象です。

「この状態では退院は不安」「退院後しっかり生活できるかしら」「もっとリハビリしたいのにもうできないの?」と、このようなお声をたくさん聞くようになりました。

そんな中、リハビリベース国分寺では、ご利用者様のニーズに合わせた、期間や日数制限などがないオーダーメイドリハビリが出来ます(1回90分間のコース制/3種類のプランより選択)。

退院後すぐにご来院いただいている方や、回復期病院を経てご来院くださる方、術前リハビリでご来院される方など、ご利用者様の事情は様々です。

リハビリベース国分寺では、それぞれのご利用者様の身体を細かく評価させていただき、一人ひとりに合った的確なリハビリプランを組んだ後に、90分間の中で、身体のケアはもちろん、運動量を十分に確保し、身体機能向上に向けたハイブリッドなリハビリを行っています。

また、当施設では室内でのリハビリだけでなく、近隣の商業施設や駅構内、国指定文化財である殿ヶ谷庭園などでの屋外訓練なども実施しております。

まずは是非、体験リハビリを受けてみませんか?

皆様の思い描く目標に向かって全力でサポートしていきます。

リハビリベースの体験リハビリしてみませんか?

☟体験ページはコチラ☟

腰痛シリーズ第5弾 腰部疾患に対するリハビリについて

【腰痛シリーズ】第5弾 腰部疾患に対するリハビリについて

腰痛シリーズ第1~4弾では腰部疾患についてのご説明をしてきました。

この第5弾では腰部疾患に対するリハビリについてご紹介できればと思います。

「腰が痛いから腰周囲をほぐす?」「体幹を鍛える?」「下肢が硬いから腰に負担がかかっている?」

腰痛についての治療などにおいていろいろなアプローチ方法がありますが、

今回は「Joint By Joint Theory」という理論に基づいてリハビリをご紹介していきます。

【目次】

●Joint By Joint Theoryとは

●エクササイズ紹介

●リハビリベース国分寺でできること

【Joint By Joint Theoryとは】

Jointとは関節のことを指します。

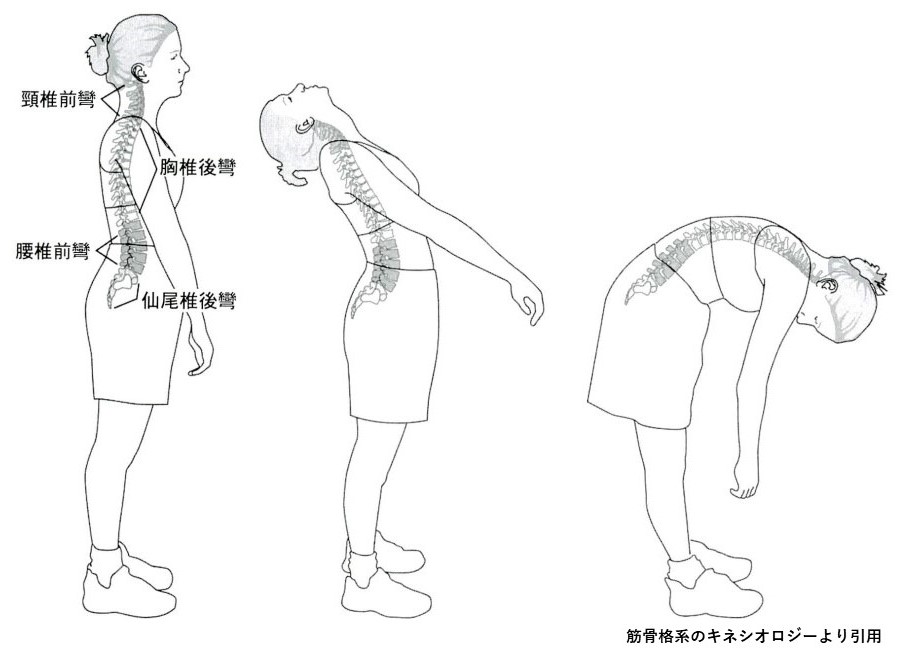

Joint By Joint Theory(以下JBJT)とは、人体の関節が、「安定性が重要視される関節」と「可動性が重要視される関節」に分けられ、それぞれが交互に並んでいるという理論です。(図1参照)

『安定性』と『可動性』

各関節には主となる役割があり、可動性(モビリティ)と安定性(スタビリティ)は交互に積み重なっているため、どちらかの役割が破綻してしまうと、隣り合う関節がその関節の機能を補おうとするため、ケガや痛み、パフォーマンスの低下に繋がってしまう可能性があります。

よく耳にするのは「腰痛になるのは体幹が弱いから。なので体幹を鍛えましょう。」と体幹の重要性について注目されてしまいがちです。

JBJTではいわゆる体幹と呼ばれている腰椎と骨盤帯は「安定性(スタビリティ)の関節」に分けられます。

隣接する胸椎と股関節は「可動性(モビリティ)の関節」になります。

もちろん体幹を鍛えるということは間違いではないですが、安定性だけを求めるのではなく、その他の機能不全が起きている部位にも着目してリハビリを行うことが重要です。

つまり、「腰痛だから体幹を鍛えよう!」ではなく、「腰痛だから体幹も鍛えつつ、胸椎や股関節の柔軟性を改善させよう!」といった思考になることがベストだと考えています。

しかし、ここで注意点があります。

腰椎-骨盤帯は安定性を重要視した関節になりますが、体幹トレーニングを過度に行い、固めすぎるのも逆効果です。

各関節には'参考可動域'というものがあり、その参考可動域と比較し、差がありすぎてもよくないのです。

※下部に脊柱の参考可動域(図2)を掲載してあります。

つまり、関節が動きすぎるのも、動かなすぎるのもどちらもよくないと考えています。

各関節の動きは参考可動域をひとつの目安とし、JBJT理論に基づいて適切なエクササイズを選択できれば、根本的な腰痛改善に繋がるのではないでしょうか。

【エクササイズ紹介】

各疾患や症状によって適応にならない運動やエクササイズがあるため、きちんと指導を受けながら行うことが望ましいです。

腰部疾患に対して実際に指導しているエクサイズを一部ご紹介いたします。

可動域改善のためのエクササイズを中心にお伝えしていきます。

痛みに注意しながら是非チャレンジしてみてください!!

➀仰向けになって膝を曲げる。

➁右足首を左膝の上に乗せ、左側の大腿部後面を両手で持つ。

➂ゆっくりと左脚を胸の方へ引き付ける

➃右殿部の伸長感を感じながら30秒~1分程度キープ

➄左右の脚を入れ替える。

➀仰向けになり左脚のつま先にタオルをかける

➁ゆっくりと上方へ引っ張り上げていく。

➂太ももの裏に伸張感を感じながら30秒~1分間キープ

➃左右の脚を入れ替える。

➀脚を前後に開く

➁前脚(左脚)に体重を移動させていく

➂後ろ脚(右脚)の付け根に伸張感を感じたら右手を上げて左方向へ体幹を倒していく。

➃更に付け根の伸長感を感じながら30秒~1分間キープ

➄左右の脚を入れ替える。

➀横向きになり、両足を曲げる。

➁右膝を右手で抑え、左手で左足首をつかむ。

➂左脚を後方へゆっくり引っ張っていく。

➃左脚の大腿部前面の伸張感を感じながら30秒~1分間キープ。

➄左右の脚を入れ替える。

➀四つ這いになり、両手を30㎝程前方へ移動させる。

➁おでこ、胸を床へと近づけていく。

➂脇の下、背中の伸張感を感じながら30秒キープ。

この時お尻を後方へ突き出したり、腰を反らせすぎないように注意する。

➀横向きになり左脚を曲げ、右手で左膝を抑える。

➁左手は後頭部に置き、ゆっくり胸を開いていく。

➂左胸あたりの伸張感を感じたらゆっくり深呼吸を3~5回程度行う。(5~10セット繰り返す)

➃左右を入れ替える。

【リハビリベース国分寺でできること】

リハビリベース国分寺では、整形疾患や慢性疼痛に対してのリハビリも行っております。

理学療法士が皆様の身体を的確に評価し、適切なリハビリメニューや運動負荷を設定し効率よく改善できるようにサポートしていきます。

お身体のことでお悩みの方、ぜひ一度体験リハビリを受けてみませんか?

※体験リハビリの無料期間は2023年4月15日までにご連絡をいただけた方までとなっております。

迷っている方、ご連絡お待ちしております!!

リハビリベースの体験リハビリしてみませんか?

☟お問合せはコチラ☟

腰痛シリーズ第4弾 腰椎分離症について

【腰痛シリーズ】第4弾 腰椎分離症について

成長期に多い腰痛の中でも早期発見が鍵となる『腰椎分離症』

今回のブログでは腰椎分離症の病態や症状、所見などをまとめています。

「理由は分からないけどスポーツ中の腰痛が思うように改善しない、、、」「病院受信のタイミングがわからない」そんな悩みを抱えている方へご参考になれば幸いです。

【目次】

●腰椎分離症とは

●自覚症状

●診断

●治療

●参考文献

腰椎の後ろ半分がリング状の形をしており、その部位が疲労骨折(分離)してしまうことを腰椎分離症といいます。

スポーツ動作による過度な後屈・回旋・側屈の複合動作により分離を引き起こしてしまいます。

主に10代の成長期に見られることが多く、発症すると腰痛や下肢の痺れなどが引き起こされる場合もある疾患です。

【自覚症状】

腰椎分離症ではスポーツ活動などの動作以外は比較的症状が軽く、主に体動時に片側に範囲の狭い鋭い痛みを訴えることが多いです。

体幹の後屈時・側屈時・開戦時に、同一部位の狭い範囲に痛みを訴えます。通常、座位や立位も含めて安静時の痛みは少ないといわれていますが、発症初期や、炎症反応が強い時期には安静時や体幹屈曲時にも腰痛が出現し、下肢痛を訴えるケースも少なくはありません。

【診断】

〇身体所見

・疼痛部位の確認

・棘突起および周囲の圧痛の確認

・腰椎の動作時痛の確認(前屈・後屈・側屈・回旋)

・他の疾患との鑑別のため、下肢伸展挙上テストや徒手筋力検査も行う場合もある

※後屈ではほぼ全例(約95%)が指をさした部位に痛みを訴え、左右の側屈では患側が痛む場合と反対側が痛む場合がありますが、陽性率は約75%といわれています。

左右の回旋では回旋の反対側に痛みを訴えることが多いです。

〇画像所見

・単純X線所見

単純X線は「腰椎診療ガイドライン」において20歳以下はred flagに該当(1)するため、必要最低限の検査です。4方向撮影(正面、側面、両斜位)が基本であり、斜位像による"スコッチテリアサイン(スコッチテリアの首輪)"にみられるような関節突起間部の骨連続性が断たれた状態は腰椎分離症の単純X線所見として有名です。しかし、腰椎分離症の早期例では、腰椎X線4方向撮影で分離像を認められないのが一般です。したがって、この有名な所見は完成された分離症終末期と一部の進行期にしか認められません。また、腸管ガスが重なることもあり特に初期以前では単純X線での診断は難しいとされています。

・MRI

早期に関節突起間部の骨髄浮腫(骨が腫れている状態)を捉えられ、骨癒合の目安になるため、腰椎分離症の診断にはMRIは必須の検査です。

長くとも1週間以上続くような身体所見を認める場合は、早期診断のためにMRIを撮影することをお勧めします。

・CT

CTは腰椎分離症の病期分類(図1)には欠かせないため、特に骨癒合を目指す際はMRIとともに必須の検査になります。

〇文献

(1)日本整形外科学会,他監:腰痛患者が初診した場合に必要とされる診断の手順は、腰痛診療ガイドライン、第2版、日本整形外科学会診療ガイドライン委員会、他編、南江堂,2019.p22-4.

【治療】

〇保存療法

発育期の腰椎分離症では保存療法の選択が基本となります。

骨癒合を目指す場合は硬性コルセット装着による腰部の安静とスポーツの中止が必要となります。

スポーツ中止による対象者の不利益も十分考慮しなければなりませんが、分離症症状の増悪や骨癒合せず両側が偽関節となり分離すべり症に進行してスポーツ時の腰痛を引き起こす可能性が十分高いことも理解しなければなりません。また、将来を見据えた際にも、分離症の既往が原因で腰痛により動作に制限が生じる可能性も少なくないです。

これらの理由からもなるべく早期にMRIとCTによる確実な病期診断を行い、適切な治療方針を決定することが大切です。

保存療法では硬性コルセット着用による装具療法(終末期以外)、運動療法やストレッチ、超低周波超音波パルス照射(LIPUS)等の物理療法を中心に行っていきます。

病期や時期別の治療の流れを以下にまとめます。

〇手術療法

骨癒合が得られず偽関節となり、痛みが保存療法に影響したりスポーツ復帰に支障がある場合や本人が強く希望する場合は手術を検討しますが、適応は限られます。

手術治療は主に分離部修復術、分離部除圧術、椎体固定術が行われてますが、発育期の腰椎分離症に対する手術適応はかなり限られており、その中では分離部修復術が多く行われています。

前述した通り、腰椎分離症では基本的に保存療法を選択することが多くなっています。

医師の診断の元、的確な治療とリハビリが必要になってきます。

次回、腰痛シリーズ第5弾の【腰部疾患のリハビリについて】をご紹介いたします。

【参考文献】

・吉田徹.成長期腰椎分離症の診断と治療.2003

・加藤欽志.整形外科医のための脊椎のスポーツ診療のすべて.2022

リハビリベースの体験リハビリしてみませんか?

☟お問合せはコチラ☟

腰痛シリーズ第3弾 腰部脊柱管狭窄症について

【腰痛シリーズ】第3弾 腰部脊柱管狭窄症について

歩いているとお尻や足が痛くなる、、、体を曲げると楽になる!!

腰痛シリーズ第3弾は『腰部脊柱管狭窄症』についてのご紹介です。

腰部脊柱管狭窄症(腰椎すべり症も含む)の病態や症状、治療方法などをまとめています。

【目次】

●腰部脊柱管狭窄症とは

●腰椎すべり症とは

●身体所見

●診断

●治療方法

●参考文献

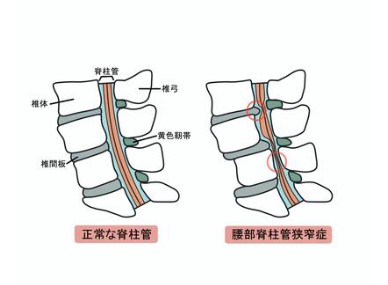

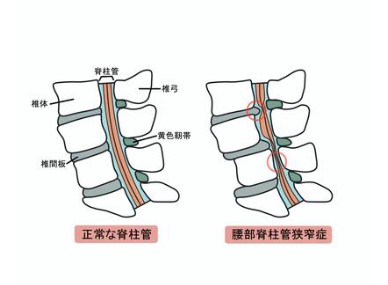

脊柱管とは背骨の中にある神経が通る空洞のことを指します。

脊椎の変性や突出した椎間板、椎間関節の変形、黄色靭帯の肥厚、すべり症により脊柱管、あるいは椎間孔が狭くなり、その中を通る神経、血管が圧迫されて症状が出現します。しかし、脊柱管狭窄症はひとつの疾患ではなく種々の症候の組み合わせからなると言われており、現在、腰部脊柱管狭窄症の定義について統一はされていません。また、今回のブログでは『腰部脊柱管狭窄症』を中心に『腰椎すべり症』についてもご紹介していきます。

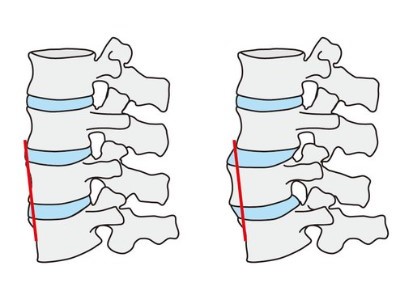

【腰椎すべり症とは】

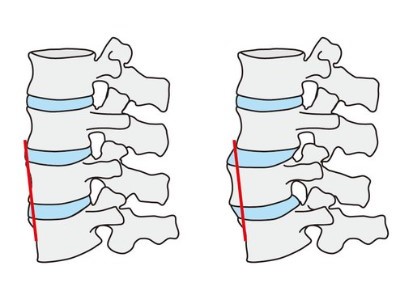

腰椎が前方または後方に偏位してしまう病態です。

すべり症では腰椎がずれることにより脊柱管が狭くなり神経が圧迫され脊柱管狭窄症の症状が出現する場合もあります。

腰椎すべり症は大別して、腰椎変性すべり症と腰椎分離すべり症の2種類に分けられます。

変性すべり症は加齢などによる椎間板の変性、椎間関節部周囲の靭帯、筋肉の弛緩などによって椎体や椎間関節部にずれが生じて、上下の椎骨がずれている状態を言います。

分離すべり症は腰椎の椎体と棘起間を結ぶ椎弓といわれる部位の骨折(疲労骨折も含む)により、椎体と突起間が分離し、上下の椎骨がずれてします状態を言います。

『腰椎分離症』については別シリーズで詳しく説明していきます。

【身体所見】

進行すると下肢の痺れや筋力低下、間欠性破行(歩行により症状が出現し、休息により症状が軽減する状態)、排尿・排便障害などが見られることもあります。

具体的な症状としては、殿部から下肢にかけての痛みやしびれ、症状が歩行や立位で増悪し座位や前かがみの姿勢で軽減するといったものが特徴的です。

他のガイドラインでも腰部脊柱管狭窄症の診断においてこれらの病歴や診察所見が明記されています。さらには歩行によって症状が増悪しない場合には腰部脊柱管狭窄症ではない可能性が高いともいわれています。

【診断】

脊柱専門医が腰部脊柱管狭窄症の診断に重要と考える病歴は

、➀歩行時に殿部痛と下肢痛があるか。➁前屈で症状が楽になるか。➂ショッピングカートや自転車を使用すると症状が楽になるか。➃歩行時に運動や感覚障害が生じるか。➄足部動脈拍動が正常で左右差はないか。➅下肢筋力低下があるか。➆腰痛はあるかの7つと報告されています。(1)

腰部脊柱管狭窄症の特徴的な症状である「間欠性跛行」は、末梢動脈疾患などの「血管性間欠跛行」との鑑別が重要です。

間欠性跛行では立ち止まり前かがみの姿勢になっったり、しゃがみこんだりすることで症状が軽減することが特徴的ですが、末梢動脈疾患は姿勢と関係せず、立ち止まるだけで下肢痛が軽減する特徴があります。

また、足背動脈や後脛骨動脈の拍動の有無や、足関節上腕血圧比を測定するなど、診察所見と合わせて診断することが重要ともいわれています。

さらに(表1)のような腰部脊柱管狭窄症診断サポートツールなども開発されています。(日本脊椎脊髄病学会より引用)

レントゲンにて椎体の変形やすべり症の有無は判断できますが、脊柱管の狭窄度合いまでは診断できません。

その場合、MRIやCT、脊髄造影などを用いて診断することが多いです。

●文献

(1)ISSLS prize winner: consensus on the clinical diagnosis of lumbar spinal stenosis. Spine 2016; 41: 1239-1246.

【治療方法】

治療方法には「保存療法」と「手術療法」の2つの選択があります。

●保存療法

保存療法は薬物療法、運動療法、ブロック療法がエビデンスが高く、効果的といわれています。

物理療法や装具療法のエビデンスは現状のところ低いです。

腰部脊柱管狭窄の症状で活動量低下により、身体機能低下や筋力低下が生じ、さらに症状悪化を引き起こす場合もあります。

そのことから薬物療法と並行しての運動療法(リハビリ)は非常に重要ではないかと考えています。

重症例は除きますが、リハビリや運動を行うことにより二次的な障害予防にも繋がります。

●手術療法

腰部脊柱管狭窄症の手術には、除圧のみで行われる術式と、固定を併用する術式に大別されます。

除圧には、解剖学的に神経組織に接する骨・靭帯組織を切除して行う直接除圧と、それらの組織を温存したまま、神経組織周囲の圧迫を軽減する間接除圧があります。

固定はインプラントで椎体間や椎弓根スクリューを連結する強固な固定術が行われていますが、可動性の減少や長期的な椎間への影響を考慮し、椎体可動性を温存する制動術も行われています。

保存療法で症状が改善しない症例や、症状が重症な症例の場合は除圧術が保存療法より良好な成績が報告されています。

脊椎の不安定性を伴う症例は固定術を選択することが多いとされています。

※どの術式を選択するかは理学所見や身体所見をみながら医師が判断します。

次回の腰痛シリーズ第4弾では『腰椎分離症』についてご説明いたします。

【参考文献】

・日本整形外科学会.日本脊椎脊髄病学会.腰部脊柱管狭窄症診療ガイドライン2021改訂第2版.2021

リハビリベースの体験リハビリしてみませんか?

☟お問合せはコチラ☟

腰痛シリーズ第2弾 腰椎椎間板ヘルニア

【腰痛シリーズ】第2弾 腰椎椎間板ヘルニア

腰が痛い!?足が痺れる!?もしかしたらヘルニアかも?

腰痛シリーズ第2弾は『腰椎椎間板ヘルニア』についてのご紹介です。

腰椎椎間板ヘルニアの病態や症状、治療方法などをまとめています。

【目次】

●腰椎椎間板ヘルニアとは

●診断や身体所見

●治療

●治療方法の選択

●参考文献

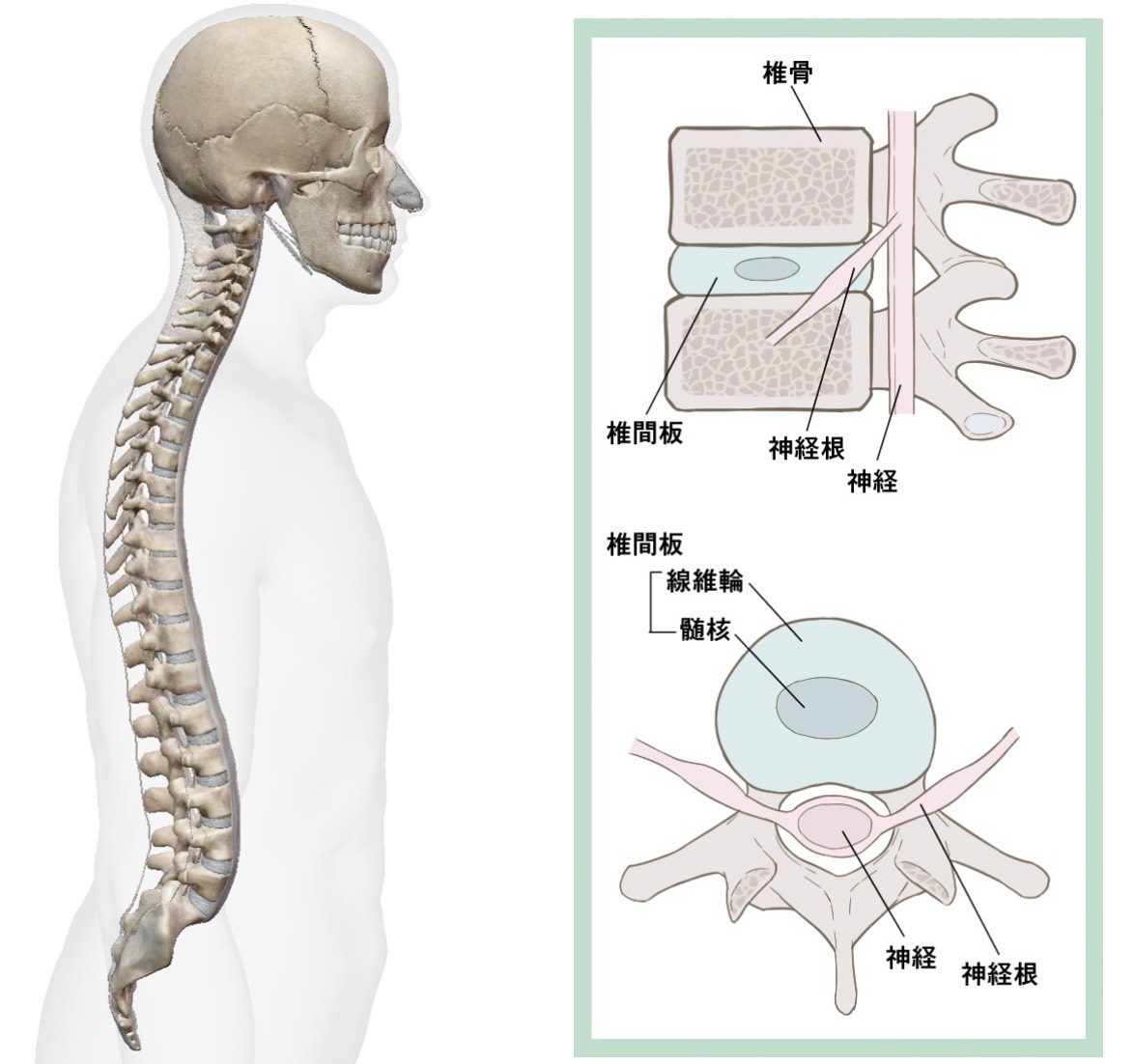

腰椎椎間板ヘルニアは、腰痛、下肢神経症状、腰椎不撓性(運動制限による動きの悪さ)

をきたす代表的な疾患です。

椎骨の椎骨の間には椎間板というクッション材のような組織が存在しています。

椎間板は外側の線維輪と呼ばれる膜とその中にゼラチン状の髄核から構成されています。

線維輪の損傷や椎間板内圧の上昇により腰痛が発症し、椎間板内にある髄核または線維輪内層が周囲の線維輪を破り、逸脱・突出することでヘルニアの症状が発現します。突出したヘルニアによる神経の圧迫により下肢神経症状が出現し、進行すると筋力低下や排尿・排便障害を引き起こす可能性もあります。

●好発部位

・L4/5

・L5/S1

この2部位がそれぞれ40~50%近くを占めています。

●ヘルニアの種類

・髄核膨隆(burlging type)

・髄核突出(protrusion type)

・線維輪完全断裂を伴う脱出(extusion type)およびヘルニアが遊離した髄核分離(sequestrusion type)

【診断や身体所見】

●医師による診断

腰椎椎間板ヘルニアは医師の診断が必要になります。

腰痛、下肢痛や痺れなどの神経症状、腰椎不撓性を呈することが臨床症状の特徴です。

単独で診断可能な特異的検査法はなく、問診や理学所見、画像所見(レントゲン、MRIなど)を総合的に判断し、それぞれの所見が矛盾しないことが腰椎椎間板ヘルニアの診断に必要となります。

●自覚症状

・短時間でも同じ姿勢でいることが辛い

・殿部から下肢までの痛みや痺れ、知覚障害、運動障害

・前かがみの姿勢、咳やくしゃみなどで悪化する下肢神経症状

・安静時痛があり、体動によって悪化する下肢神経症状

・発作性疼痛

◎症状を放っておくと、酷くなればなるほど下肢神経症状が悪化し、強い筋力低下や膀胱直腸障害にまで発展してしまいます。

●身体所見

・下肢伸展挙上テスト(SLRテスト)

・ラセーグテスト

・大腿神経伸展テスト(FNSテスト)

・深部腱反射

・脊柱の可動性評価

・指床間距離(FFD)

●画像検査

無症候性の椎間板ヘルニアも存在するので、画像検査の結果と自覚症状が必ずしも一致するとは限りません。

画像検査の結果は自覚症状や身体所見との整合性を得ることが重要です。

レントゲンやCTなどは主に骨病変を診る検査となるため、ヘルニアの場合は特徴的な所見はありません。

MRIでは非侵襲的に椎間板ヘルニアの局所や椎間板変性、神経圧迫の程度の評価が可能であり、最も診断的意義が高い必須の検査になります。

【治療】

治療方法に関しては保存療法と手術両方に分かれます。

●保存療法

腰椎椎間板ヘルニアは保存療法を第一に選択する場合が多いですが、効果がない場合は保存療法を続けるべきではないと判断できます。

保存療法ではリハビリテーションでの治療や運動療法と薬物療法を並行していきます。それでも改善しない場合はブロック療法(硬膜外ブロック/神経根ブロック)を行う場合もあります。

●手術療法

腰椎椎間板ヘルニアの自然経過としてヘルニアが自然消滅するという報告がありますが、決して全例ではありません。

一般的には膀胱直腸障害や下肢筋力低下を呈する症例は早期の手術適応です。

また、保存療法を長期にわたり行い改善のない症例や保存療法の継続が社会復帰や競技復帰に向けて不利になる場合には手術療法への移行を検討します。

□手術方法

腰椎椎間板ヘルニアに対する術式には、以下の方法があります。

・LOVE法や顕微鏡下椎間板ヘルニア摘出術(microscopic discectomy:MD)

・内視鏡下椎間板ヘルニア摘出術(microendoscopic discectomy:MED)

・全内視鏡下椎間板ヘルニア摘出術(full-endoscopic discectomy:FED)

・経皮的椎間板摘出術(PN)

・レーザー椎間板蒸散法

・椎間板内酵素注入法

【治療方法の選択】

腰椎椎間板ヘルニアは、自然経過によって症状の原因となっているヘルニアの塊の吸収が起こる可能性がある疾患です。

吸収されるまでの期間としては3ヵ月間が目安とされている研究が多いため、まずは保存療法が基本となります。

保存療法の中でも「リハビリ」は重要な役割を担っています。

腰椎椎間板ヘルニア診療ガイドラインでは腰椎椎間板ヘルニアに対する疼痛あるいは機能障害に対し、症状の緩和、QOL(生活の質)の向上を目的に行われるストレッチや筋力強化訓練などの運動療法は有用であるとされています。

運動療法を行うことで体幹・四肢の可動域改善、筋力の強化、持久力の増強、有酸素運動機能の向上、安定性をもたらし、運動能力の向上に繋がります。

上記でも示した通り各種保存療法での効果が乏しい場合や下肢運動麻痺の進行が認められる場合には手術的治療が選択されることが多くなっています。

腰椎椎間板ヘルニアに対する手術方法には様々な術式がありますが、どの術式でも概ね良好な成績が得られています。

どの術式を選択するかは医師の判断になりますでの担当医の説明を十分に理解することが必要です。

次回は腰痛シリーズ第3弾、『腰部脊柱管狭窄症』についてのご説明をします。

【参考文献】

・加藤欽志.整形外科医のための脊椎のスポーツ診療のすべて.日本医事新報社.2022

・日本整形外科学会.脊椎脊髄病学会.腰椎椎間板ヘルニア診療ガイドライン2021(改訂版3版).2021

リハビリベースの体験リハビリしてみませんか?

☟お問合せはコチラ☟