お知らせ・ブログ

-

-

営業時間 9:00~18:00月~金(定休日:土日祝祭日)

042-401-0890 - 体験・予約・お問合せ

営業時間 9:00~18:00月~金(定休日:土日祝祭日)

042-401-0890お知らせ・ブログ

「痛み」は、誰もが経験する、身近な悩みです。リハビリに通われている方の中にも、腰や肩、膝などに起こる様々な痛みと向き合いながら日々を過ごしている方が多いのではないでしょうか。

そんな中で、こんな疑問を感じたことはありませんか?

「同じようなケガをしたはずのあの人は平気そうなのに、私はこんなに痛い」

「検査では異常がないと言われたのに、痛みがずっと続いている」

「昔のケガは治ったはずなのに、まだ痛む」

実は、痛みというのは思っている以上に複雑なもので、単純に「組織の損傷=痛み」ではありません。

例えば、「異痛症(アロディニア)」という病気があります。これは普通なら痛みを感じないはずの、ささいな接触や温度変化でも、強い痛みを感じてしまう病気です。脳血管疾患を経験された方の中にも、悩まれている方がいらっしゃいます。

日本疼痛学会は、2020年に国際疼痛学会(IASP)が発表した「痛み」の定義を、以下のように翻訳しています。

痛みの定義 2020 日本語訳(日本疼痛学会 2020.7.25)

「実際の組織損傷もしくは組織損傷が起こりうる状態に付随する、あるいはそれに似た、感覚かつ情動の不快な体験」

付記

・痛みは常に個人的な経験であり、生物学的、心理的、社会的要因によって様々な程度で影響を受けます。

・痛みと侵害受容は異なる現象です。感覚ニューロンの活動だけから痛みの存在を推測することはできません。

・個人は人生での経験を通じて、痛みの概念を学びます。

・痛みを経験しているという人の訴えは重んじられるべきです。

・痛みは,通常,適応的な役割を果たしますが,その一方で,身体機能や社会的および心理的な健康に悪影響を及ぼすこともあります。

・言葉による表出は、痛みを表すいくつかの行動の1つにすぎません。コミュニケーションが不可能であることは,ヒトあるいはヒト以外の動物が痛みを経験している可能性を否定するものではありません。

(下線 引用者)

下線部の言葉からは、学会でも、「痛み」は本人以外が測ることは難しい、とても個人的で、主観的な体験だと考えていることが窺えます。

しかし、だからこそ、なかなか原因が見つからずに苦しみ続けたり、「痛みを感じる=気にし過ぎ」「痛みを我慢出来ない=根性がない」などのように誤解され、周囲の人の理解を得られず、孤独に苦しむことになる場面も出て来ます。

痛みは必ずしも悪いものではありません。痛みのおかげで、私たちはすぐに手当てをしたり、傷口を守ることができます。

しかし、痛みは時と場合によっては、生活や心に、過度な負担を与えることもあります。

そんな時には医療だけでなく、痛みや、痛みによって生じる困り事への理解が大切です。

この記事では、痛みについて、いくつかの視点から解説いたします。この記事の内容を、痛みについて悩む方や、痛みについて知ってほしい方と共有すれば、お互いの痛みの経験について話し合うきっかけになり、自分や身近な人が抱える負担を和らげるような、痛みとの付き合い方が見つかるかも知れません。

まずは目次から、気になるトピックスを選んでみてください。

痛みには、大きく分けて「急性痛」と「慢性痛」の2種類があります。その名称から、「急に起こる痛み」「ずっと続いている痛み」と想像する方が多いかと思いますが、実はこの2つは、「痛みが続く期間の長さ」だけでなく、性質や意味合いが大きく異なります。

急性痛とは、ケガをした直後や病気の発症時に感じる痛みです。例えば、転んで膝を打った時の痛み、骨折した時の痛み、急性の炎症による痛みなどがこれにあたります。

急性痛の役割は、「危険を知らせる警告信号」です。痛みがあるからこそ、私たちは「ここが傷ついている」「ここを守らなければ」と気づき、無理をせずに安静にしたり、治療を受けたりすることができます。

一般的に、急性痛は組織が治癒するにつれて徐々に軽減し、多くの場合、3ヶ月以内には治まります。痛みの原因(組織の損傷)がはっきりしていて、その原因が治れば痛みもなくなる、という分かりやすい関係にあります。

慢性痛:痛み自体が問題になる

一方、慢性痛とは、

・3カ月以上続く

・痛みのもともとの原因になったけがや問題がなくなった後も、1カ月以上続く

・数カ月から数年にわたって再発と消失を繰り返す

・慢性疾患(がん、関節炎、糖尿病、線維筋痛症など)または治らないけがに伴うもの

このいずれかに当てはまる痛みのことを指します。

慢性痛の厄介なところは、組織の損傷が治っているにもかかわらず、痛みだけが残り続けることがあるという点です。レントゲンやMRIなどの検査では「もう治っている」と言われるのに、痛みは相変わらず感じる。こういった経験をされた方も多いのではないでしょうか。

慢性痛が起こる理由は、その痛みによって異なります。

例えば、痛みが長く続くうちに、神経系に変化が起こったために感じることがあります。痛みの信号を繰り返し受け取り続けることで、神経が敏感になり、本来なら痛みとして感じないはずの弱い刺激でも、痛みとして感じてしまうようになるのです。「[[rb:中枢性感作>ちゅうすいせいかんさ]]」と呼びます。

痛みの「記憶」が脳に残ることもあります。脳が「ここは痛む場所だ」と学習してしまい、実際には組織の損傷がなくても、痛みの信号を作り出してしまうのです。

幻肢痛という、失った手足に痛みを感じる、不思議な現象もあります。これは脳に存在していた身体の地図が書き換わってしまうことが関係していると言われています。

つまり、患部が治っているにも関わらず感じる慢性痛は多くの場合、「組織の損傷の問題」から「神経系や脳の問題」へと性質が変化していくことで引き起こされます。だからこそ、急性痛と同じように「安静にしていれば治る」「痛み止めを飲めば治る」というわけにはいかないことが多いのです。

大切なのは、慢性痛は決して「気のせい」ではないということです。

検査で異常が見つからないと、「心配し過ぎ」「気にし過ぎ」と言われてしまうこともあるかも知れません。しかし、神経系や脳に変化が起こって痛みを感じているのは、紛れもない事実です。本人が感じている痛みは、本物の痛みなのです。

慢性痛には、急性痛とは別の視点から、別の方法で向き合っていく必要があります。

痛みと心は、密接に関係しています。

例えば、「この痛みは何か重大な病気のサインではないか」という不安や、「この痛みが一生続いたらどうしよう」という恐怖を抱えていると、痛みがより強く感じられることがあります。

また、「これをすると痛みが悪化するかもしれない」という恐怖から、身体を動かすことを避けるようになることもあります。これを「恐怖回避思考」と呼びます。

動かさないことで、一時的には痛みを避けられるかもしれませんが、長期的には筋力の低下や関節の硬さにつながり、かえって痛みが改善しにくくなることもあります。

逆に、楽しいことに集中している時、痛みを忘れていた、という経験はありませんか?好きな趣味に没頭している時、友人との楽しい会話に夢中になっている時など、注意が他に向いていると、痛みが軽く感じられることがあります。

心にストレスがかかって自律神経が乱れると、痛みが強く感じられたり、治りにくくなったりすることがあります。研究によると、痛みの処理や調節に関わる脳の領域と、自律神経の脳の領域には重複する部分があり、相互に作用していると見られています。具体的には、筋肉の緊張が高まったり、炎症を促進して、痛みを強くする可能性があります。

また、睡眠不足も痛みを強くする要因の一つです。十分な睡眠が取れていないと、痛みに対する感受性が高まり、同じ刺激でもより痛く感じてしまいます。痛みがあると不眠気味になってしまう方もいるとは思いますが、どこかで悪循環を断ち切る必要があります。

痛みは、周囲の環境や社会的な状況にも影響を受けます。

例えば、天気や気温の変化で痛みが強くなる、という方は多いのではないでしょうか。特に、気圧の変化は関節痛や頭痛に影響を与えることが知られています。

また、周囲の人の理解やサポートも重要です。家族や友人が痛みに理解を示してくれる環境では、心理的な負担が軽くなり、痛みとも向き合いやすくなります。反対に、「いつまで痛がっているの」「もう治ったはずでしょ」といった言葉は、孤独感を深め、痛みをより辛いものにしてしまうことがあります。

慢性痛を理解し、対処していくには、身体だけでなく、心や生活環境にも目を向けることが大切です。

痛みが複雑だからこそ、対処法も一つではありません。身体のケア、心のケア、生活環境の調整、それぞれのバランスを取りながら、自分に合った方法を見つけていくことが、痛みとの上手な付き合い方につながります。

これまで、痛みの複雑さや、様々な要因が痛みに影響することをお話ししてきました。

実際に痛みと向き合う時、大切なのは、痛みを「敵」ではなく、身体が何かを伝えようとしているサインとして捉えることです。

「無理をし過ぎている」「ストレスが溜まっている」「身体のケアが必要」など、重要なメッセージが込められているかもしれません。

痛みを完全に消すことだけを目標にするのではなく、「痛みがあっても、できることを増やしていく」という考え方も重要です。痛みと完全に決別することは難しくても、痛みとうまく付き合いながら、充実した生活を送ることは可能です。

慢性痛がある時、「痛いから動かさない方が良い」と思われるかもしれません。しかし、過度な安静は、筋力の低下や関節の硬さを招き、かえって痛みを長引かせる原因になることがあります。

大切なのは、無理のない範囲で、少しずつ身体を動かすことです。

リハビリで行っている運動を続けることはもちろん、日常生活の中で「今日は昨日より少しだけ長く歩けた」「痛みがあっても、この動作はできた」という小さな成功を積み重ねていくことが、痛みへの恐怖を和らげ、自信につながります。

例えば、こんな運動はいかがですか?

心を整える

痛みと心は深く関わっているため、心のケアも大切です。

深呼吸や好きな音楽を聴く、趣味に時間を使うなど、心が落ち着く時間を意識的に作ることで、痛みへの感受性が和らぐことがあります。

また、「この痛みは一生続くのではないか」という不安を抱えている場合は、その不安を一人で抱え込まず、信頼できる人や専門家に話してみることも有効です。不安を言葉にするだけでも、心が軽くなることがあります。

睡眠不足やストレスは痛みを悪化させます。

規則正しい生活リズム、十分な睡眠、バランスの取れた食事など、基本的な生活習慣を整えることも、痛みとの向き合い方の一つです。

特に睡眠は重要です。痛みで眠れない、眠れないから痛みが強くなる、という悪循環に陥ることもあります。寝る前のリラックスタイムを作る、寝室の環境を整えるなど、睡眠の質を高める工夫をしてみましょう。

実は今まさに、痛みに向き合うことが出来ています。

「なぜ痛いのか分からない」、その不安が大きくなると、対処法を考える余裕もなくなってしまいます。

「痛み=組織の損傷」だけではないこと、神経が敏感になっていること、心理的・社会的要因も影響することなどを知ることで、痛みとの向き合い方を変える力になります。

ちなみに、このような、痛みの科学的な知識を学ぶアプローチを「ペインニューロサイエンスエデュケーション(痛みの教育)」と呼び、慢性痛の治療の一環として取り入れた研究もあるようです。

既に一歩進めています。この記事に書いてあることを全てやろうと気負わずに、その一歩を大切にしてください。

痛みは一人で抱え込まず、専門家の力を借りることも大切です。

医師、理学療法士、作業療法士、心理士など、様々な専門職が連携して痛みにアプローチすることで、より効果的な対処が可能になります。「この痛みは誰に相談すれば良いか分からない」という場合は、まずはかかりつけ医やリハビリ担当者に相談してみましょう。

もちろん、リハビリベースでも相談を歓迎しております。体験リハビリもございますので、お気軽にご相談ください。

小さな変化を喜ぶ

痛みとの向き合い方で大切なのは、「完璧を目指さない」ことです。

「痛みが完全になくなった」という劇的な変化ではなくても、「少し楽になった」「できることが増えた」「不安が減った」という小さな変化を見逃さず、喜ぶことが、前向きな気持ちにつながります。

痛みとの向き合い方は、一人ひとり違います。自分に合った方法を、焦らず、少しずつ見つけていきましょう。

リハビリの場でスタッフに痛みを伝えるとき、以下のような視点を意識してみると、よりあなたに合ったケアが見つかりやすくなります。

「いつ、どんな時に」痛むか: 天気、時間帯、特定の動作など。

「どんな風に」痛むか: ズキズキ、重い、電気が走るような、など。

「どんな気持ちになるか」: 不安、イライラ、動くのが怖い、など。

「どうなりたいか」: 痛みをゼロにしたいのか、痛みがあっても趣味を再開したいのか。

「うまく説明しなきゃ」と構える必要はありません。話すこと自体にも、痛みを和らげる効果がある場合もあります。

また、当院では、「オーダーメイドのリハビリ」を行っており、お一人お一人の悩みに向き合い、一緒に解決していく手段を探していきます。ご自身の言葉で、悩みや実現したい目標をお伝えください。

「ずっと続いているこの痛み、どう説明したらいいか分からない」

「リハビリをしたいけれど、動かすのが怖くて踏み出せない」

そんなお悩みをお持ちの方のために、まずは体験リハビリをご用意しています。

専門のスタッフがじっくりとお話を伺い、現在の状態を丁寧に評価した上で、今のあなたに最適な「リハビリプラン」を一緒に構築していきます。

自分らしい生活を取り戻すためのパートナーとして、リハビリベースをぜひご利用ください。

連絡先

<お問い合わせ>

TEL | 042-401-0890 (月〜金 9:00〜18:00)

メール | https://reha-base.com/contact.html

公式LINE | https://lin.ee/NsDFEem

年末年始は皆様、どのように過ごされたでしょうか。久しぶりに会う友人や親戚との会話や旅行、心新たに初詣。あるいは、年末年始のテレビを楽しんだり、中々見られなかった映画や動画をゆっくりと観たり。きっと充実した時間を過ごされていたかと思います。

「一月は行く」の言葉通り、早くも1月も半ばを迎えました。

多くの方は新たな年の始まりに、気合を入れ直して日々を過ごしておられるかと思います。

ですがそんな中、「何だか年始から首がずっと重い」「肩から首にかけてのコリが取れない」と感じている方はいらっしゃいませんか。あるいはデスクでの仕事が始まり、「リフレッシュしたはずなのに肩が凝るなぁ」と首をひねっている方はいらっしゃらないでしょうか。

マッサージに行ったり、ストレッチをしたり、首を温めたりしても、なかなか改善しない首こり。実はその原因は「首そのもの」ではなく、「目の使い方」にあるかもしれません。

画面を見続けるとき、私たちの目は複雑な動きをしています。文字を追い、焦点を合わせ、距離感を調整し続ける。実は、その一つひとつの眼球運動に、首の筋肉が連動して働いています。つまり、目が疲れれば首も疲れる。目の使い方に偏りがあれば、首の筋肉にも偏った負担がかかる。この連鎖が、慢性的な首こりの背景にある可能性があります。

今回の内容は、あまり知られていない「目と首の関係」についてです。

目次

まず、読み進めていく前に、首の付け根(後頭部の下)に直接手のひらを当てた状態で、眼球を左右に動かしてみてください。

手のひらに、首の筋肉が動く感覚が伝わってきたでしょうか?

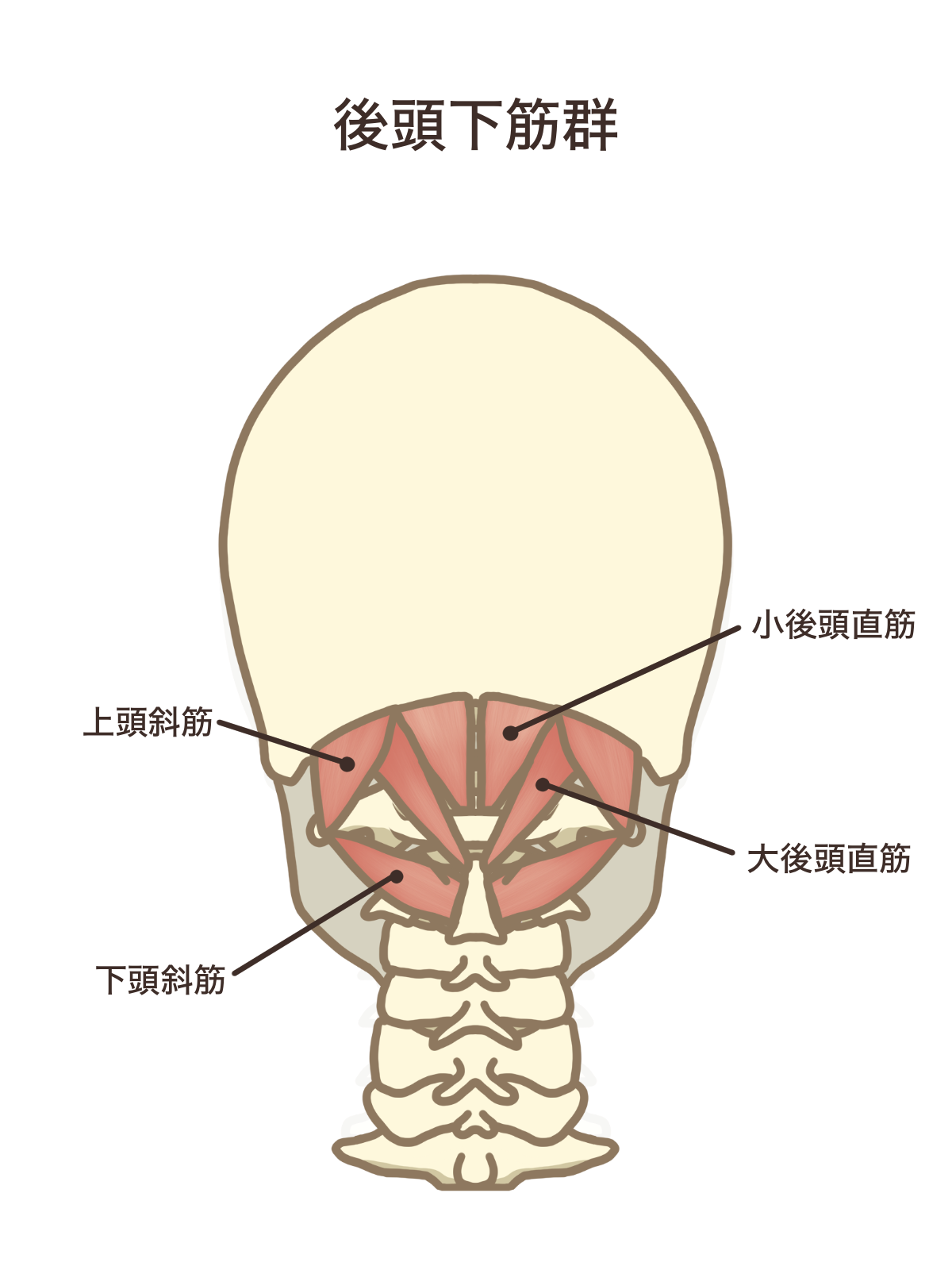

動いているのは、「後頭下筋群」です。

ここは「第二の眼筋」とも呼ばれる程に目と密接と関わっており、目の動きに合わせて、顔の角度や頭の向きを微調整する役割を負っています。

デスクワークやスマートフォンの使用などの長時間の画面作業では、この筋肉が、常に緊張状態に置かれます。眼球は狭い範囲を行ったり来たりし、頭部は固定されたまま。本来なら多様な動きをするはずの後頭下筋群が、同じ姿勢で微細な調整だけを延々と繰り返すことになります。これが、慢性的な首こりや頭痛の温床となっていくのです。

首こりを予防するためには、この後頭下筋群の使い方が重要です。特に後頭下筋群の疲労を避けたい時、注目しておきたい体の合図があります。「寄り目」です。

寄り目とは、近くのものを見るときに両目の視線が内側に寄る動きのことです。試しに、人差し指を目の前30センチくらいのところに立て、ゆっくりと鼻先に近づけていくと、目が内側に寄っていく感覚がわかるはずです。遊びや、目の体操として、やってみたことがある方も多いでしょう。

気をつけたいのは、寄り目になりがちな状況です。

日常で寄り目になりがちなのは、「近くを見続けるような作業」、例えばスマートフォンの長時間使用やデスクワークです。そういった作業では、先述したような眼球の微調整をし続ける状況になりがちで、ただでさえ疲労がたまりやすくなっていますが、さらに、後頭下筋群が酷使される姿勢を引き起こしやすくなっています。

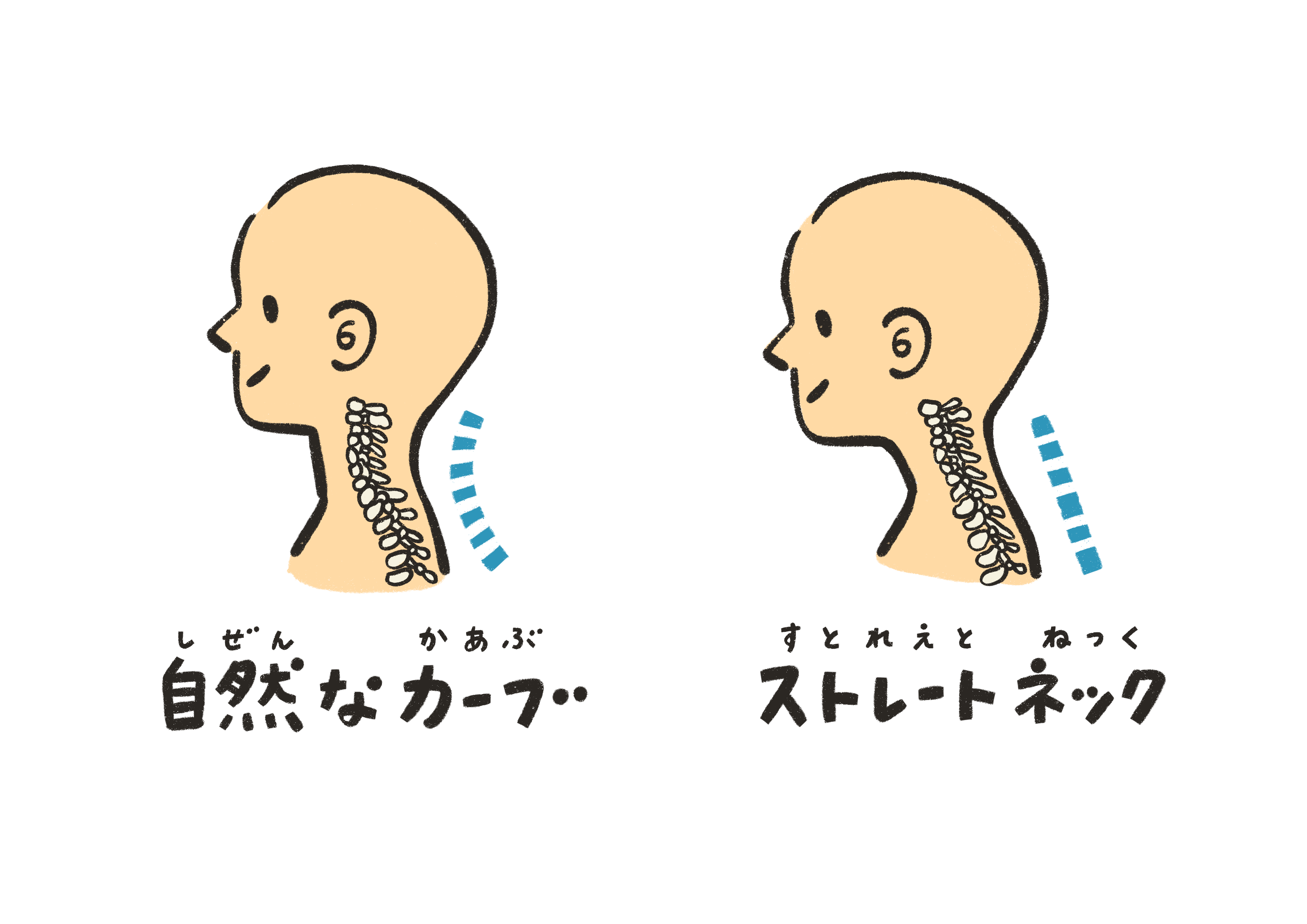

その姿勢とは、頭が肩よりも前に出た、頭部前方位姿勢。俗に「首猫背」と言われる姿勢です。酷くなると首の緩やかなカーブが失われ、「ストレートネック」となっていきます。

スマートフォンなどの画面を見る時にこの姿勢になることが多いため、「スマホ首」と呼ばれることもあります。

寄り目になるような時には、無意識により対象を詳しく見ようとして、顔が前に出るため、この二つは同時に引き起こされやすくなっています。デスクワークや小さい画面を見る時にはありがちではありますが、しかし、この「頭部前方位」の姿勢を維持するためには、後頭下筋群をはじめとする頸部の筋肉が持続的に働き続けなければならなくなるため、首こりが生じやすくなります。

寄り目自体、目の動きを支えている外眼筋や内直筋が緊張し続けることで眼精疲労につながるため、長時間は避けたい行為です。「スマホ内斜視」という問題も起きています。

まずは、自分の状態を定期的にチェックする意識を持つことが大切です。片目ずつ目を閉じた時、片方の目だけ見えにくいということがないか。長時間近くを見続けてはいなかったか。自分を振り返ってみてください。

目の疲労に気がついたら、首の位置を戻し、遠くを見て、目と首を休めましょう。集中していて気づきづらいという場合にも、モニターやスマートフォンの位置を目の高さで使えるように変えてみたり、モニターを見やすい大きなものに変えるなど、目と適切な距離が取れるように工夫してみましょう。

ここまで、眼球運動と首の筋肉の関係について見てきました。では、実際に現在の目と首がどのような状態にあるのか確認しながら、同時にケアしていく方法をご紹介します。

1. 後頭部の付け根をゆるめる

後頭部の生え際あたりに指を添え、軽く触れてみてください。その部分に重だるさなどがあれば、首の付け根に余計な緊張が入りやすい状態かもしれません。

仰向けに寝て、後頭部の下に丸めたタオルを置き、頭の重さを静かに預けます。その状態で首をほんのわずかに左右へ動かし、余裕があれば目を閉じたまま視線を左右に動かしてみましょう。視覚を休ませながら行うことで、首の付け根の緊張が和らぎやすくなります。

2. 首の動きの偏りを整える

力を抜いた状態で、首をゆっくりと左右に回してみてください。左右で動きやすさに差を感じる場合、首の動きが一定のパターンに偏っている可能性があります。

首を右に回しながら視線も右へ、左も同様に行います。その後、首を右に回しながら視線は左へ、左に回しながら視線は右へ向けます。視線と首の組み合わせを変えることで、固まりやすい連動パターンに変化が生まれ、首の動きが軽く感じられることがあります。

デジタル機器を長時間使う現代では、目と首は切り離せない関係にあります。首こりに悩んでいる方は、一度、目のケアも取り入れてみてください。

画面を見る時間を減らすことが難しくても、こまめに遠くを見る、眼球を動かす、後頭下筋群を緩めるといった小さな習慣が、慢性的な首こりの改善につながるかもしれません。

今年も良い年にするために、体のチェックは怠らないようにしましょう。

リハビリベース国分寺では、体験リハビリで、お体の状態の評価を行っています。

ぜひお気軽にお問い合わせください。

参考

「スマホが原因の不調? 首や眼の異変に注意」(産経ウエスト https://www.sankei.com/article/20160501-XBTLBMXG5FMXTD55WPLYGVN3R4/ 閲覧日2026/1/7)

「首の奥深くに潜む「後頭下筋群」の正体とは?──姿勢と健康を守る小さな巨人に注目! 」(リライフ・ケア治療院 https://www.relifecare.jp/%E9%A6%96%E3%81%AE%E5%A5%A5%E6%B7%B1%E3%81%8F%E3%81%AB%E6%BD%9C%E3%82%80%E3%80%8C%E5%BE%8C%E9%A0%AD%E4%B8%8B%E7%AD%8B%E7%BE%A4%E3%80%8D%E3%81%AE%E6%AD%A3%E4%BD%93%E3%81%A8%E3%81%AF%EF%BC%9F%E2%94%80/ 閲覧日2026/1/7)

2025年も残すところ、あと数日となりましたね。イルミネーションが灯る街にも、「今年もあと少し」を合言葉に開放感と慌ただしさが混じり合う、年末独特の空気が漂い始めています。

リハビリをしている皆様も、年末年始に控える帰省や旅行などの予定に向かって、「ラストスパート!」と頑張っておられる方が多いのではないでしょうか。久しぶりに会う親戚や友人との会話、いつもと異なる景色の中でのんびりと過ごす時間は、とても楽しみですよね。

今までのリハビリの成果を見せることが出来たら、ますます今後のリハビリへのやる気にも繋がりそうです。

ただ、楽しみな反面、「そこに行くまでの長時間の移動に不安がある」「年末に帰省したけれど、なかなか大変だった」という声も、利用者の方々から、度々お聞きします。

新幹線や飛行機で数時間、車で帰省すれば渋滞も含めて半日以上。到着する頃には腰が痛い、首が凝っている、足がパンパンにむくんでいる……。

大変だったけれど行って良かった、となることがほとんど。ですが、やっぱりせっかくの帰省や旅行なら、移動の疲れで身体が重い時間は、少しでも短くあってほしいと思います。

実は、長距離移動の疲れは、ちょっとした工夫で大きく軽減できます。この記事では、長距離の移動での疲労を軽減する方法をご紹介します。

今年の年末年始も、大切な人との時間を、存分に楽しんでください。

目次

長距離移動では、何故あんなにも身体が重くなるのか。感覚的には理解出来る方も多いかと思いますが、対処法を、それぞれの環境に合った形で実践していただけるように、あらためてその理由についてご説明いたします。

結論から言えば、長距離の移動で疲れるのは、長時間同じ姿勢を保つことが、身体にとって大きな負担となるからです。

ただしその負担は、大きく2種類に分かれます。

1つ目は、身体を動かさずにいることによって起こる、血行不良や筋肉の緊張などによる負担。2つ目は、乗り物の動きや騒音などに、無意識に身体が対応することによる負担です。

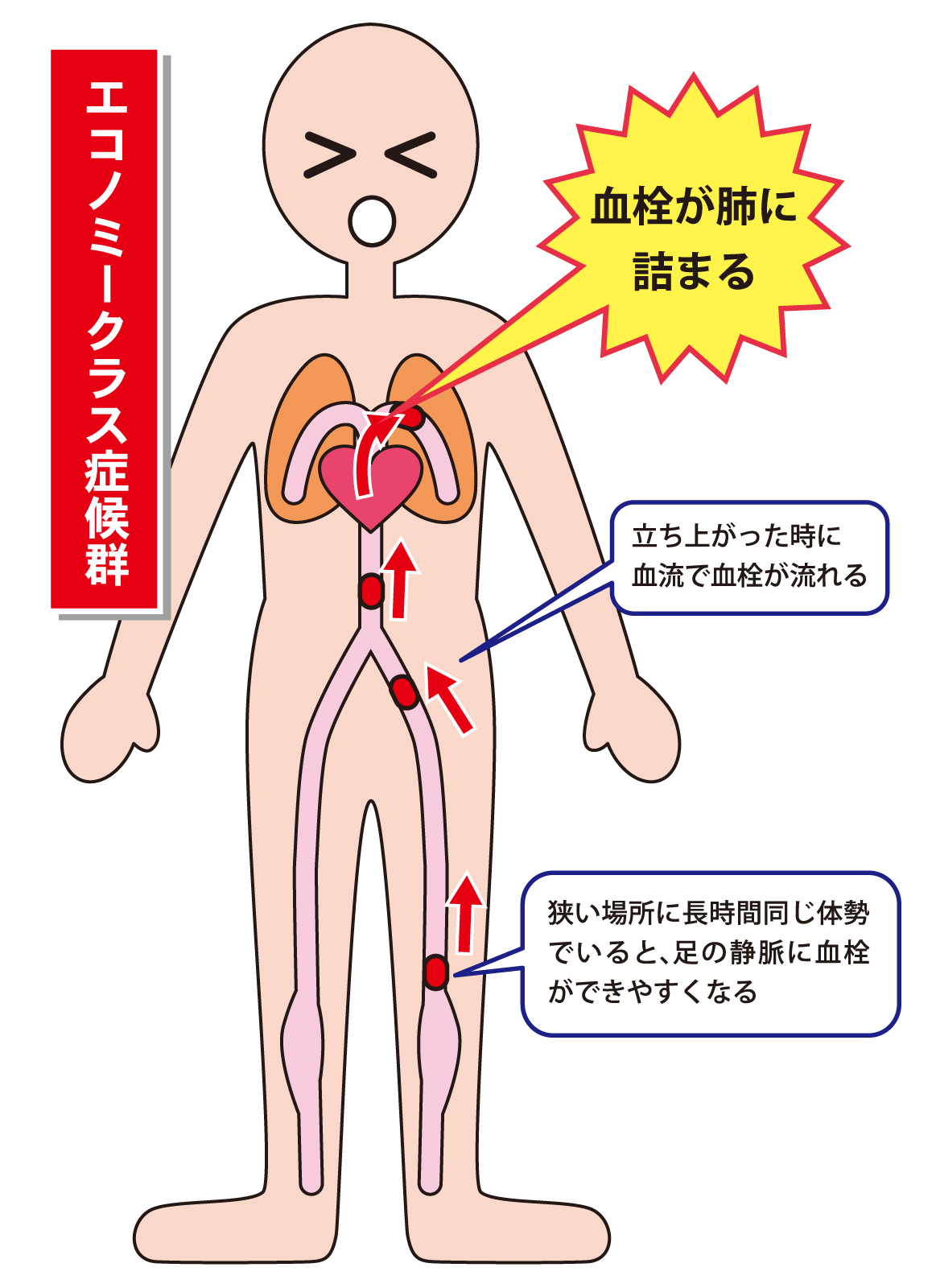

1つ目の原因については、実感として、うなずけるところではないでしょうか。エコノミークラス症候群という名称なども、一度は聞いたことがあるかと思います。

エコノミークラス症候群は、血行不良の結果出来た血の固まりが、肺の血管を詰まらせることで引き起こされる病気です。水分を充分に取らず、長時間足を動かさずにいた飛行機の搭乗者に多く発症していたため、こういった名前がつきました。

エコノミークラス症候群にならなくとも、血流の滞りは、冷えやむくみ、関節痛を引き起こすため、疲労感の原因になりがちです。

移動の後に、腰や首、肩などが凝り固まっている経験がある方も多いかと思います。

正しい姿勢であっても、長時間同じ姿勢でいると、筋肉が緊張して血流が悪くなり、疲れてしまいます。まして間違った姿勢で長時間座ったままとなると、特定の箇所に負荷がかかり続けてしまうため、より痛みを感じやすくなります。

2つ目の原因については、無意識に起こる身体の反応であるため、見逃しやすい負担です。

旅行の際には車や新幹線、飛行機などを利用して移動します。これらの乗り物は、現在ではかなり静かに、揺れも少なく乗ることが出来るようになっていますが、それでもエンジン音などの騒音があったり、わずかに振動したり、曲がる時に傾くことがあります。

そういった時、身体は無意識のうちに、騒音に負けないよう会話の声を大きくしたり、振動に耐えて、姿勢をなるべく正しい状態で保とうとしたりします。この動きに人は、思っているよりもエネルギーを使っているのです。

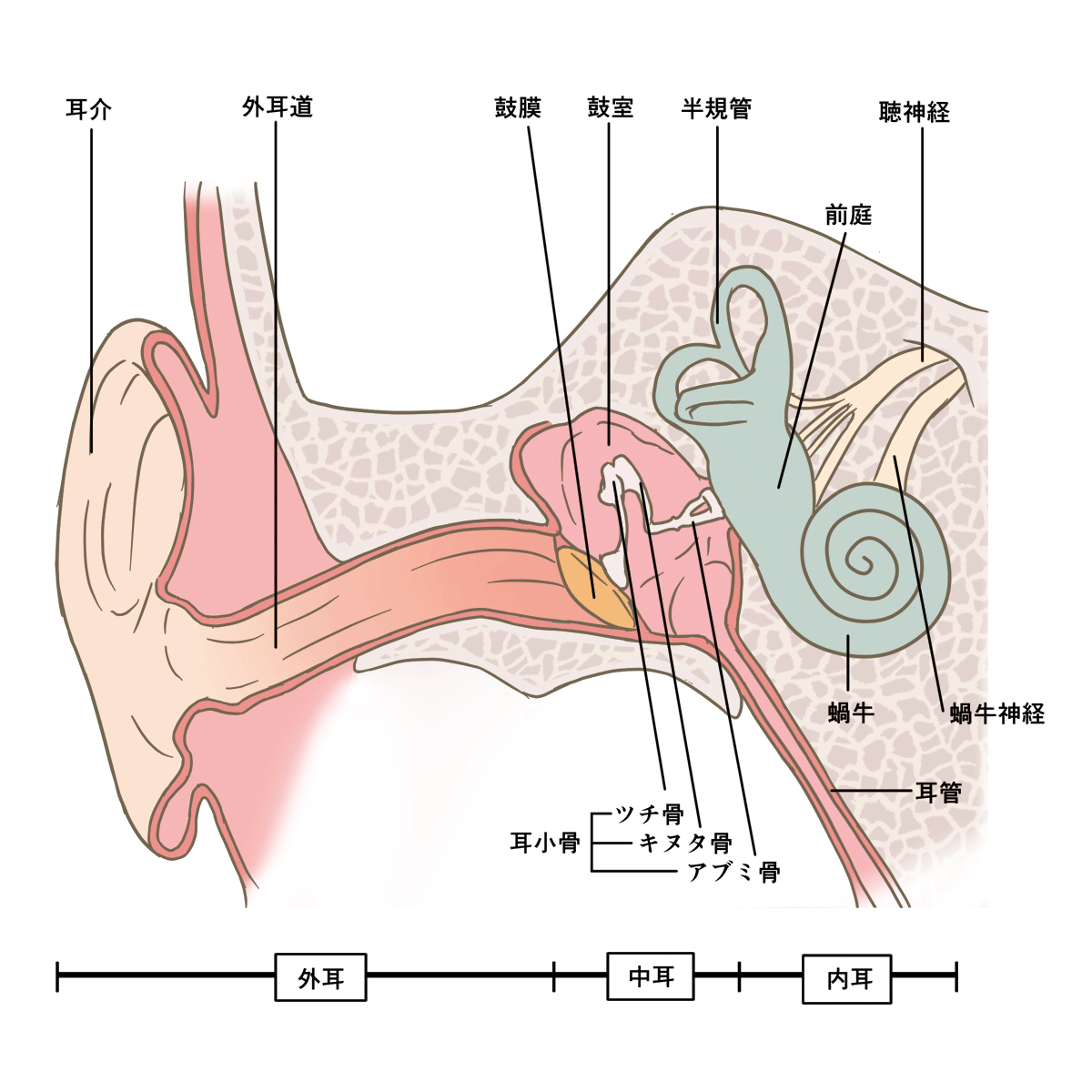

具体的には、姿勢を保持する筋力はもちろん、平衡感覚を司る前庭神経の影響を受けやすい自律神経でも、大きなエネルギーを使っています。平衡感覚が乱れることで、自律神経症状の一つである吐き気が生じる、車酔いをイメージすると、分かりやすいかと思います。さらに、騒音もストレスとなって、自律神経に負荷をかける場合があります。

車酔いのようなはっきりとした症状が出なくとも、自律神経が刺激され続けると、自律神経が司っている呼吸や血流、心臓の動きなどの働きが乱れてしまうため、疲労感や倦怠感を感じやすくなります。

長距離移動の疲労を緩和させる対処法の1つ目は、シンプルです。こまめに身体を動かしましょう。

ですが、旅程の関係で、座席を離れる時間がなかなか取れないこともあるかと思います。そういった場合は、座席に座ったままでも、身体を動かしてみましょう。

足首を上下に動かす運動です。かかとを上げたり、下げたりを繰り返すことで、血液を心臓に送り返すポンプ機能があることから第二の心臓とも呼ばれるふくらはぎの筋肉が動き、血流を良くします。

マナー的には良くありませんが、貧乏ゆすりにも実は、血流を良くして体温を上げる効果があります。貧乏ゆすりに似た行為を「ジグリング」や「健康ゆすり」と呼び、変形性股関節症の運動療法として取り入れている病院もあるようです。

肩のこりが気になる場合には、両肩を縮めるように上げて、ストンと力を抜いて下ろす動作を数回繰り返します。シンプルな動きですが、こりがほぐれます。

乗り物の振動への対処は、その環境によって出来ることが異なりますが、1つはクッションの使用が挙げられます。シートと自分の身体の間にクッションを挟むことで、振動を軽減することが出来ます。

また、身体が前や横に滑りやすいシートですと、無意識に身体を支えたり体勢を戻そうとすることで力を使います。滑ることで姿勢が悪くなってしまい、疲れやすい姿勢になってしまうことも考えられます。

滑りにくいクッションを挟んでみたり、シートのサイドサポートがなかったり柔らか過ぎるものであれば、横ズレしづらい形のクッションを使うなど、調整してみてください。

振動や身体のずれが少なくなれば、自律神経への刺激もやや楽になりますが、それでも足りず、エンジン音などの騒音にも対処をしたいと感じた場合は、耳栓やノイズキャンセリングイヤホンなどの使用を検討してみましょう。

リハビリに取り組んでこられた皆様は、日々の小さな努力の積み重ねが、大きな変化につながることをよくご存知だと思います。移動の工夫も同じです。一つひとつは小さなことでも、それが重なることで、身体は確実に楽になります。

ご自身の移動手段や体調に合わせて、「これならできそう」と思えるものから取り入れてみてください。

この記事が、皆様の年末年始の移動を、少しでも快適なものにするお手伝いができれば幸いです。元気な姿で大切な人たちと過ごし、笑顔で新しい年を迎えられますように。

スタッフも、皆様のお土産話を楽しみにしております。

最後に、以前ご利用者様に見せていただいた、旅行の写真などをご紹介いたします。今年・来年もよろしければぜひ、皆様の楽しそうな笑顔を見せていただけたら幸いです。

参考

「長時間旅行の疲れを軽減 「貧乏ゆすり」が意外に有効」(日本経済新聞 https://www.nikkei.com/nstyle-article/DGXMZO21035870S7A910C1000000/ 閲覧日2025/12/11)

「帰省先でグッタリ! 長距離運転がもたらす想像以上の疲労の原因5つと対策」(WEB CARTOP https://www.webcartop.jp/2021/12/822777/ 閲覧日2025/12/11)

日中の30度超えが当たり前だった2025年の夏。気象庁によれば、梅雨時期の雨も少なかったため、多くの観測地点で、6~8月の平均気温が歴代1位となったそうです。

9月現在も残暑厳しく、外を歩く時は、暑さ対策が欠かせません。湿度もいまだ高く、特にゲリラ豪雨の後は、湿った空気が肌にまとわりつくような感覚があります。そのせいで、自律神経が乱れる原因となる、エアコンによる室内外の温度差も中々解消されません。

夏バテを感じている方は、少なくないのではないでしょうか。

さらに、8月に入ってからは各地で豪雨があり、9月の初めにも台風がありました。気温や湿度、気圧などの変化から来る不調を俗に「気象病」と呼びますが、夏バテの大元には気象病があることもあります。

また、気象病とは異なりますが、夏から冬へと移り変わる今の時期は、日照時間の減少によって幸せホルモンの一つであるセロトニンの分泌が減少し、鬱病に近い気分の落ち込みを感じる方もいます。

今回の記事では、秋口に来る不調の解消方法について、「夏バテ」「気象病」「日照時間の減少」の面から解説いたします。

リハビリベースにご来院される皆様には、「ライフゴール」という、リハビリの目標を決めていただいております。

現在リハビリをしている・検討している方も、何か達成したい目標があるのではないでしょうか。

その歩みを止めず、元気にリハビリを続けていくために、防ぐことの出来る不調への対策は、積極的に行ってみてください。

夏バテとは病名ではなく、夏頃に起こる倦怠感や食欲不振などの、慢性的な不調を指します。

他の病気などでなく、しかし不調を感じる場合には、夏バテが考えられます。

夏バテの原因はおおよそ、三つに分けることが出来ます。脱水、食欲不振とそれによる栄養不足、寒暖差から来る自律神経の乱れです。

一つ目の「脱水」は、夏ですと、熱中症の要因となる印象が強いかも知れません。確かに、熱中症になる場合は脱水になっていることが多いのですが、熱中症になっていなければ大丈夫だとは限りません。そもそも脱水自体が、頭痛や嘔吐、全身の倦怠感などの体調不良を引き起こします。

|

項目

|

熱中症

|

脱水症

|

|

定義

|

高温多湿な環境下で、体内の水分や塩分のバランスが崩れ、体温調節機能が破綻することで起こる一連の症状の総称。

|

体内の水分が不足している状態・水分と塩分(電解質)の喪失が原因。

|

|

主な原因

|

高温多湿の環境、直射日光、激しい運動、不適切な服装。体温調節機能の不全。

|

水分摂取不足、発汗、下痢、嘔吐、利尿剤の使用、糖尿病など。

|

|

主な症状

|

体温の上昇、めまい、立ちくらみ、吐き気、頭痛、全身の倦怠感、筋肉の痙攣、重症化すると意識障害や痙攣。

|

口の渇き、尿意の減少、皮膚や唇の乾燥、めまい、立ちくらみ、頭痛、食欲不振。

|

|

病態のメカニズム

|

体温上昇に伴い、体内の水分・塩分バランスが崩れる。特に、体温調節中枢が機能不全に陥ることが特徴。

|

体内の水分が減少することで、血液が濃縮され、臓器や細胞への血流が減少する。

|

涼しくなって来たから熱中症にはならない、と安心していると、エアコンなどによる乾燥から「かくれ脱水」になってしまうかも知れません。水分補給はしっかりとしましょう。

飲み物については、食欲がない場合には、温かい飲み物も効果的です。二つ目に挙げた「食欲不振」は、冷房や冷たい飲み物などによって、体が冷えて、内蔵の働きが弱まっていることが原因になっている可能性があります。

温かい飲み物でリラックスすることによって、三つ目に挙げた「自律神経の乱れ」の緩和も期待できます。

なお、常温の水であっても就寝前に飲むことで、血流を改善し、交感神経を休めます。

他にも、以下の記事でご紹介したような寒暖差の対策によって、自律神経を乱さない工夫も大切です。

また、全て夏バテのせいだと決めつけず、医師に相談することも大切です。

夏の疲れを労る気持ちで、自分の体や心を日々観察しながら、自分に合った方法を探してみてください。

秋は台風が多くなる季節です。台風が起きると気圧が大きく変化して、体調に影響を与えます。そのような気象の変化から来る体調不良を俗に、気象病と言います。台風頭痛、天気痛、低気圧不調などとも呼ばれます。

症状として特に多いのは、片頭痛やめまいです。これは、気圧を感知するセンサーであり、なおかつ体の平衡感覚を司っている「内耳」に影響が出て、自律神経が乱れるためだと考えられています。

元々片頭痛などの持病がある方はより頭痛が起こりやすくなりますし、夏バテや睡眠不足があると、これまでに気象病がなかった人でも、症状を感じることがあります。

自律神経が整っていれば、影響の緩和が期待できます。自律神経を整えるには、規則正しい生活や、日光を浴びること、睡眠を取ることが基本です。

今まさに頭痛やめまいに悩まされている、という場合には、耳のマッサージによって耳のむくみを取ることで解消されるかも知れません。ホットタオルなどがあれば、温めることも方法の一つです。

症状が酷い場合には、薬を飲む手もありますし、気象病外来をしている医院もあるようです。近くになければ、内科や耳鼻科も助けになります。

この時期に、特にきっかけや理由もないのに、気分の落ち込みを感じるという方もいるのではないでしょうか。その原因はもしかすると、日照時間の変化かも知れません。

2025年は6月21日に夏至を迎えました。以降、日の入りは徐々に早くなっていましたが、「秋の日はつるべ落とし」ということわざの通り、特に秋になると、日の入りはさらに加速します。

9月23日に迎えた秋分の日には、夏至と比べると、2時間30分も日が短くなっていました。

これが冬至になると、なんと夏至に比べて、5時間も昼が短くなります。

そのように日照時間が減り、太陽の光を浴びる時間が減ると、太陽の光を浴びた時に生成されるセロトニンの分泌が減り、気分の落ち込みを感じやすくなります。

毎年のように発症している場合には「冬季鬱」かも知れません。冬季鬱は正式には季節性感情障害(SAD)と呼ばれる病気で、強い疲労感や倦怠感、眠気や過食、気分の落ち込みといった症状があります。

対策としては、積極的に外に出て、日光を浴びることが考えられます。

ただ、だるさを感じる中では、長時間の外出が難しい方もいらっしゃるでしょう。そんな時は短時間の日光浴でも効果が高まるように、食事から変えてみるのはいかがでしょうか。

セロトニンの生成には、乳製品や大豆などに豊富に含まれる「トリプトファン」、レバーや赤身肉などに含まれる「ビタミンB6」が不可欠です。トリプトファンもビタミンB6も両方豊富に含まれている赤身魚やバナナは特に、栄養摂取にうってつけです。

よく噛むことで、セロトニンを分泌するセロトニン神経も活発になります。朝、上記のような栄養のある食事をよく噛んで食べ、日光を浴びると、調子を整えようとする体の助けになります。

季節の変わり目が終われば、涼しく、過ごしやすい気候になっていきます。原因のはっきりしない不調は苦しいものですが、今は夏の疲れを癒やしながら、のんびりと過ごしてみてはいかがでしょうか。

リハビリベースでは、リラックスできる時間と空間を大切にしています。体験リハビリも行っていますので、ぜひお問い合わせください。

参考

「2025年夏(6月〜8月)の天候」(国土交通省気象庁 https://www.data.jma.go.jp/cpd/longfcst/seasonal/202508/202508s.html 閲覧日2025/9/6)

「雨・台風が迫ると体調不良に 自律神経乱れ「気象病」」(日本経済新聞 https://www.nikkei.com/nstyle-article/DGXZZO75723870U1A910C2000000/)

「【最大5時間も変化!】日が短くなる秋冬。夏との日照時間との違い&リスクを徹底調査してみた」(YAMAHACK https://yamahack.com/5056#content_4)

「日の出入りの季節変化」(国立天文台 https://eco.mtk.nao.ac.jp/koyomi/wiki/C6FCA4CEBDD0C6FEA4EAA4C8C6EEC3E62FC6FCA4CEBDD0C6FEA4EAA4CEB5A8C0E1CAD1B2BD.html)

災害大国と言われる日本ですが、皆様は、災害への備えはいかがされていますか?

9月1日は「防災の日」と制定されています。制定されたきっかけは、1959年9月26日にあった、伊勢湾台風です。死者4700人、行方不明者401人、傷者3万8917人と、この台風は甚大な被害をもたらしました。

これを教訓に、地震や風水害に対する心構えを育成するため、歴史に残る大地震である関東大震災が起こった同月9月の1日に制定したそうです。

また、9月1日頃は、暦の上では「二百十日」に当たります。二百十日とは、立春から数えて二百十日日目のことで、稲の開花時期でありながら台風襲来の時期と重なるため、農家の方々にとっては「厄日」とされてきたそうです。

今年も7月の終わりに、カムチャッカ半島で大きな地震が起こり、津波警報が発令されました。

いつ、どこで、どんな災害が起こるか、誰にも予測することはできません。

リハビリに励む・リハビリを検討中の皆様は、病気や事故のあとに日々の生活を再構築する中で、災害への備えについては、どのようにされてきたでしょうか。

災害時には、誰もが日常とは異なる対応を迫られます。それはリハビリ中であっても例外ではありません。非常時でも、ご自身の体の状態を維持し、安全を確保するためには、日々の備えが不可欠です。

「防災の日」を機に、今一度、ご自身の備えを見直してみませんか?

高血圧や心臓病などの持病で、普段から薬を服用されている方は、備蓄の薬を見直してみましょう。最低でも3日分、できれば7日分の薬の用意があると、非常時でも心強いです。

また、お薬手帳のコピーなど、お薬手帳の内容が分かるものがあると、さらに安心です。

2011年の東日本大震災では緊急の措置として、医師からの処方内容が分かり、慢性疾患に係る薬の場合には、処方箋なしでの保険調剤の取り扱いが行われました。

処方内容の確認は、医師への電話やメモ、あるいは薬の包装でも可能でしたが、お薬手帳があると、より迅速な診察が可能だったそうです。

緊急時には、流通の混乱などで、いつもの薬がすぐに手に入らない場合もあります。代替の薬の処方なら可能という場合もありますから、お薬手帳にアレルギー歴や副反応歴を記載して分かるようにしておきましょう。

最近ではスマートフォンで管理できるお薬手帳もあります。避難時に紙のお薬手帳を持てなかった場合でも確認することが可能ですが、非常時にはインターネットが繋がりにくくなったり、電気の供給が不安定になることもあります。

一つの方法を過信せず、色々な場所、色々な方法で管理することが、危険回避の基本です。

東京消防庁によれば、地震発生時に起きた怪我の3~5割は、家具が倒れたり物が散乱することが原因だったそうです。

脳梗塞後遺症などで足腰に不安を感じている方や、杖や歩行器、車椅子を利用している方の生活動線は、非常時にも安全を確保できるよう、普段の生活だけでなく、災害時のことも考えながら慎重に検討する必要があります。

家具や物が自分に当たることによる怪我だけでなく、家具などによって普段の移動経路が塞がれてしまい、非常に危険な状況に陥ることもあります。扉が塞がれてしまえば、避難自体が難しくなります。また、避難に時間がかかることで、津波や火災などの二次災害に見舞われることもあります。

そういった事態を防止するためには、普段から移動経路の付近に物を置かない、家具を固定するといった工夫が必要です。経路に窓がある場合には、ガラス飛散防止フィルムの貼り付けも大切です。

夜間の災害に備えて、懐中電灯も手の届く範囲に置いておきましょう。

しかし、充分に対策をしていても、不測の事態は起きます。身動きが取れなくなっても家族などに助けを求められるよう、連絡手段の確保も大切です。携帯電話の充電は常に確保し、モバイルバッテリーのような、停電が起きた時でも使える手段があると安心です。

機種にもよりますが、スマートフォンには、懐中電灯やラジオのような、緊急時にも役立つ機能も備わっています。いざとなったら自分で自分の身を守れるよう、使い方を確認しておきましょう。

普段の生活もあるため、全ての危険を排除しておくのは難しい、と思われる方もいらっしゃるかも知れません。その場合は、災害による被害を失くすのではなく、最小限に減らす「減災」の意識で見直すと、出来ることが見えてくるかも知れません。

避難所へ行くことになった場合のことも、具体的にシミュレーションしておくと、防災の意識がより高まります。

避難所までの移動手段や避難経路は、いつも使っている手段や道であっても、「災害」という角度から見てみると、また違った側面が見えることがあります。

例えば、2018年に起きた大阪府北部の地震で最も話題になったのは、ブロック塀の倒壊です。外観上では丈夫そうに見えても、内部の鉄筋が経年劣化によって、脆くなっていることがあります。

大阪府北部地震をきっかけに、ブロック塀への耐震診断への義務付けがされ、自治体では撤去費用の補助などが行われています。

ですが、危険なのはブロック塀だけとは限りません。道路の冠水で道が使えなくなったり、台風などで風が強い際は、瓦屋根が飛んだり、普段は庭に置かれている植木鉢が転がったりといった不測の事態も考えられます。

外に出て体を動かすついでにでも、いつもと異なる視点で、道路を見てみてください。

また、2021年、災害対策基本法の改正が行われ、高齢者や障害者などの避難行動要支援者に対して、個別避難計画の作成を行うことが、市町村の努力義務とされました。こちらは、避難先や避難の支援方法、支援者などの情報を前もって決定しておくことで、防災意識、対応力を高めることを目当てに作成されます。

自治会や民生委員、ケアマネージャーなど、誰が主体となって避難計画を作成するかは、自治体によって異なるようです。分からなければ、自分の住む地域ではどのような状況になっているか確認することから、初めてみてはいかがでしょうか。

当院では、体験リハビリを行っております。契約の前にお身体の評価などをさせていただくことによって、今後のリハビリの計画や、どのような点を鍛えていくかを、より具体的にお伝えすることが出来ます。

お気軽に、お問い合わせください。

連絡先

<お問い合わせ>

TEL | 042-401-0890 (月〜金 9:00〜18:00)

メール | https://reha-base.com/contact.html

公式LINE | https://lin.ee/NsDFEem

参考

「防災の日と二百十日」(東京消防庁 https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/learning/elib/qa/qa_59.html 閲覧日2025/8/22)

「【防災対策してますか?】災害時の薬剤師の知られざる役割と、お薬手帳の重要性」)(NiCOMS https://nicoms.nicho.co.jp/news/20230929-01/ 閲覧日2025/8/22)

「平成23年東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震の被災に伴う保険診療関係等の取扱いについて」(厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r985200000163qk.html 閲覧日2025/8/22)

「地震時の危険」(東京消防庁 https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/lfe/bou_topic/kaguten/danger.html 閲覧日2025/8/22)

「避難行動要支援者の避難行動支援に関すること」(内閣府防災情報のページ https://www.bousai.go.jp/taisaku/hisaisyagyousei/yoshiensha.html 閲覧日2025/8/22)

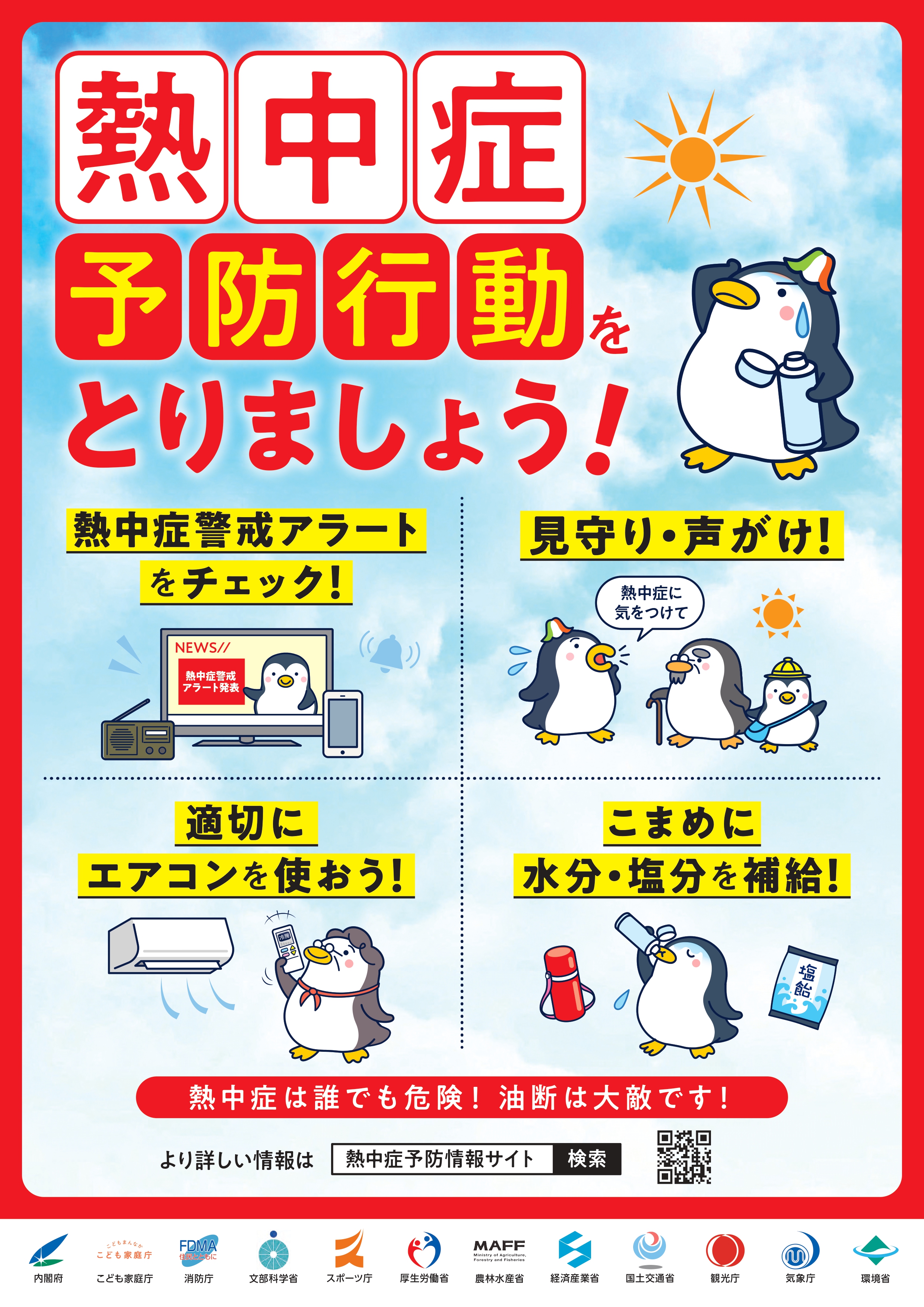

梅雨の最中から30℃超えの日が続き、7月に入ってからも、油断のできない日差しが降り注いでいます。道行く人にも日傘を差す人が男女問わず増えました。

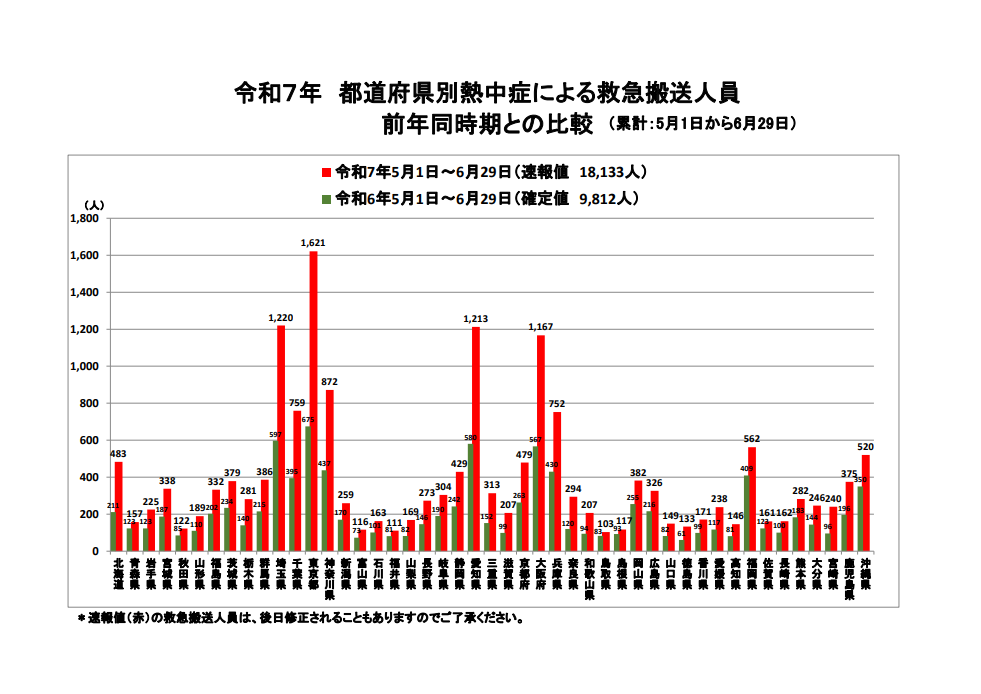

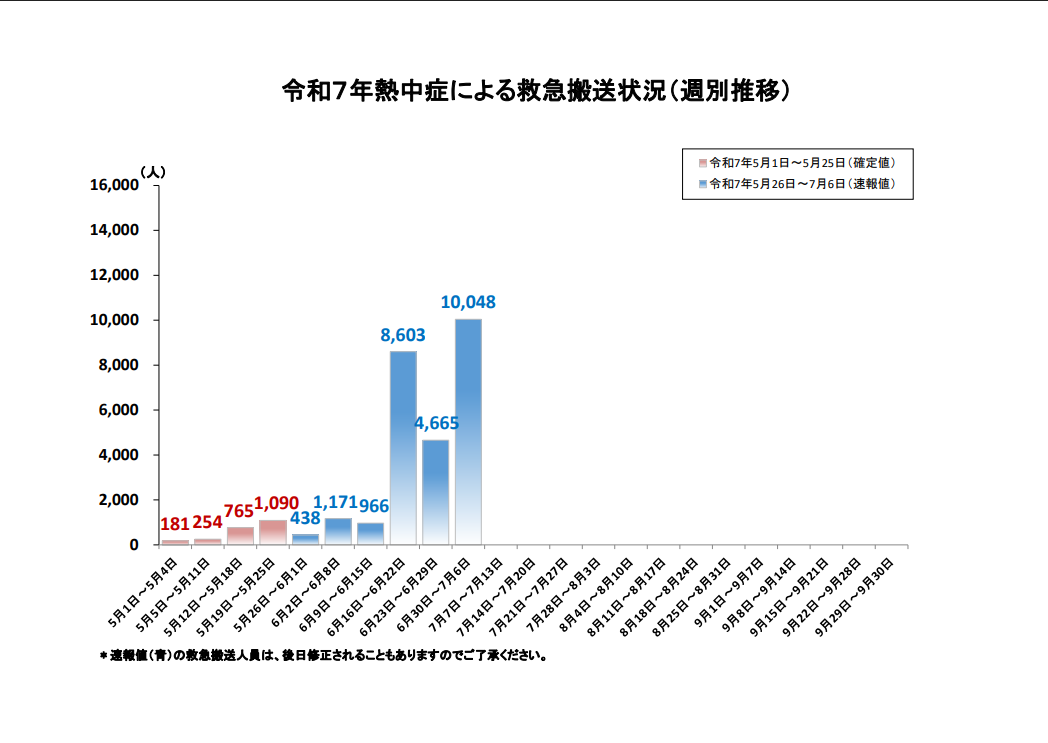

総務省消防庁の発表(速報値)によれば、全国の熱中症による救急搬送は、6月の後半に跳ね上がり、6月16日~22日の期間だけで8000人を越しました。6月23~29日には4665人と少し落ち着きを見せましたが、6月30日~7月6日には再び10048人と増加。5月1日から6月末までの累計では約18000人の方が運ばれており、これは昨年の同時期と比べて約2倍近い、驚くべき数字となっています。

さらに、救急搬送された中で、入院が必要となる中等症から重症の患者数は、およそ3万4千人でした。

入院日数が2日程度の場合の、1人あたりの医療費は、15万程度(自己負担額4~9万円)と考えられます。この数字は差額ベッド代などの保険適用されない分も含んではいますが、上記の救急搬送に加えて、51億円の医療費が、熱中症のために使われていると言えるでしょう。

その上に、軽症だとしても点滴などの処置がありますし、重症の場合には、入院日数が長期に渡る場合もあります。例えば、65歳以上の高齢者を対象とした調査では、熱中症の入院期間は平均27.5日だと報告されています。実際にはさらに費用がかかっていることが推測されます。

また、入院してしまうとその間、働くことは当然できません。さらに、お金には代えられないものを失ってしまうこともあります。その機会損失・逸失利益は、計り知れません。

経済面から見た時、熱中症は、個人にはもちろんのこと、社会全体にとっても大きな負担と言えます。

ただ、裏を返せば、ひとりひとりが熱中症を防止して自分の体を健康に保つことは、巡り巡って、自分の周囲にいる大切な人のためにもなるとも言えるでしょう。

それでも自分ひとりのためにエアコンをつける気にならない、電気代がもったいない、と感じてしまう方にも、できる限り気兼ねなく熱中症を防止していただけるように、今回は、熱中症になった時のリスクや、より消費電力の少ないエアコンの使い方について紹介いたします。

最初に社会全体から見た時の損失についてお伝えしましたが、やはり多くの方が最も気になるのはもっと身近な、自分や、身の回りの方が熱中症になった時にかかる費用や、その影響についてではないでしょうか。

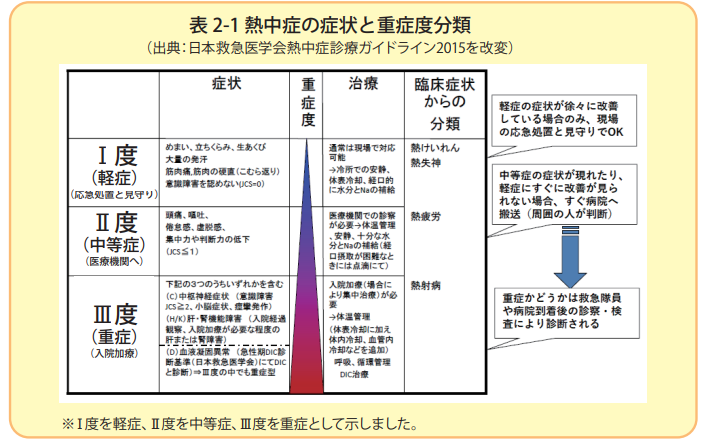

まず、熱中症になった時の影響についてより具体的に想像していただけるように、熱中症の程度について、少し説明させていただきます。

具体的には小脳失調やパーキンソン症候群のような運動障害が出ており、しかも、退院してから1年経っても改善されずに、症状が残ったまま、とのことでした。

重症でなく、頭痛や嘔吐、倦怠感などが起こる熱疲労(中等症、Ⅱ度)レベルであっても、発症して2週間後にも短期記憶や姿勢の安定性低下など、中枢神経障害が残る場合があります。3~6か月後には改善したという報告はありますが、改善するのだとしても、半年近く症状に悩まされれば、仕事や生活に悪影響があるのは、想像に難くないでしょう。

また、最近の調査では、熱中症が白内障リスクの上昇に関係しているという可能性も示唆されています。白内障は手術をすれば治りますが、手術費用は3割負担の場合、約45000円程度になることもあります。

そして、最も悪いケースと言えるのが、死亡した場合でしょう。命は当然、お金に代えることはできません。

ちなみに令和7年度は既に、救急搬送された方だけでも、死亡者数が46人となっています(2025年7月24日時点)。令和6年度についてはまだ全体の数値は発表されていませんが、令和5年度は1651人でした。今年は救急搬送が増加していることを鑑みると、より多くの方が亡くなられる可能性も有り得るでしょう。

費用についても様々ですが、おおよその目安として計算しますと、最初にお伝えした通り、2日間の入院となった場合には、保険適用される治療費・入院費用に、食事代や差額ベッド代などを含み、自己負担額はおよそ4~9万円程度になることが多いようです。

点滴の場合では、初診料と検査、そして点滴による治療によって、おおよそ2千円~3千円程度が見込まれます。

そして入院・診療をしている間は、当然のことながら、仕事はできません。生命保険文化センターによる調査では、入院時(熱中症以外も含む)の1日あたりの逸失収入は、平均で21000 円と報告されています。自己負担額と合わせると、2日入院しただけでも、10万円近くが失われてしまいますね。

熱中症になった場合にかかる費用については、ご想像いただけたでしょうか。場合にもよりますので、実際には想像よりも上、想像よりも下、ということもあるでしょうが、熱中症になった時の心労も加味すると、やはり多くの方にとっては高コストと言えるのではないでしょうか。

では、熱中症対策にかかる費用について、ご説明いたします。

熱中症対策で大切なこととして挙げられるのは、水分補給や、エアコンの使用です。

特にエアコンの使用は重要です。東京都の令和6年の調査によれば、屋内で亡くなった291人のうち、185人がエアコンを使用しておらず、64人がエアコンを設置していなかったそうです。割合にすると、亡くなった方の8割以上がエアコン未使用となります。

こういった背景もあってか、東京都では今年、夏季4か月間の水道代基本料金を無償化する特別措置を打ち出し、これに368億円もの補正予算を組んでいます。

エアコンはつけっぱなしにした方がお得、という話をご存知でしょうか。エアコンはつけた時に、最も電力を使います。さらに、室内外の気温差が大きい時、部屋を冷やすためには、より大きなパワーが必要となります。そのため、短時間の外出であればつけっぱなしにしておいた方が、効率的に使うことができるのです。

また、エアコンの掃除も重要です。資源エネルギー庁によれば、フィルター掃除を月1回か2回清掃することで、年間で990円の節約になるそうです。室外機の周りにものを置かないことも、冷房の効果を上げます。

以前お伝えした、こちらの記事もご参照ください。冷房での冷えすぎにお困りの方向けの記事となっておりますが、上手に利用することで、より冷房効率を上げるヒントになるかも知れません。

熱中症になれば、費用はかかり、健康リスクも上がります。低額から利用できる熱中症保険なども生まれていますが、まずは熱中症にならないのが一番です! どうか、お体に気をつけてお過ごしください。

夏は大変なだけでなく、楽しみもたくさんある季節です。

当院にはこのように、夏を満喫するご利用者様もいらっしゃいます。

空調はもちろん完備。飲み物の提供もございます。

危険だから夏にリハビリは止めておこうかな、という方もぜひ、体験からご利用ください。

「令和6年夏の熱中症死亡者数の状況【東京都23区(確定値)】」(東京都監察医務院 https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/shisetsu/jigyosyo/kansatsu/heatstroke/r06-heatstroke 閲覧日2025/7/3)

「熱中症情報 救急搬送 令和7年の情報」(総務省消防庁 https://www.fdma.go.jp/disaster/heatstroke/post3.html 閲覧日7/10)

「救急車の出動には1回「4万5000円」かかる!?有料化がすすむ背景とは?」(FINANCIAL FIELD編集部ファイナンシャルプランナー https://news.yahoo.co.jp/articles/8cea27acdd565d5cde0dfedc85f974ca8ab8cc41?page=1 閲覧日7/3)

「エアコンは「つけっぱなし」でも大丈夫? 24時間利用の賢い使い方」(Panasonic https://panasonic.jp/life/air/170037.html 閲覧日2025/7/3)

「高齢者の熱中症による入院費用とエアコンの電気料金を用いたエアコン使用促進方法の検討」(紅粉 美涼, 中井 寿雄 https://doi.org/10.51028/jjdisatmed.27.1_13 閲覧日2025/7/3)

「安全衛生キーワード 熱中症」(厚生労働省「職場のあんぜんサイト」https://anzeninfo.mhlw.go.jp/yougo/yougo09_1.html 閲覧日2025/7/10)

「令和5年(2023)人口動態統計(確定数)の概況 熱中症による死亡数」(厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/tokusyu/necchusho23/index.html 閲覧日7/17)

「熱中症の現状と基本情報 ー熱中症環境保健マニュアル2018を参考にー」(三宅康史 https://www.wbgt.env.go.jp/pdf/sympo/20190602_1.pdf 閲覧日2025/7/1)

「熱中症診療ガイドライン2015」(日本救急医学会 https://www.jaam.jp/info/2015/pdf/info-20150413.pdf 閲覧日2025/7/10)

「熱中症環境保健マニュアル 2022」(環境省 https://www.wbgt.env.go.jp/heatillness_manual.php 閲覧日7/17)

「2024 年(令和6年) 職場における熱中症による死傷災害の発生状況(確定値)」(厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58389.html 閲覧日2025/7/10)

「夏場は注意!紫外線だけでなく、高温・熱中症も白内障リスクに」(ケアネット https://www.carenet.com/news/general/carenet/58866 閲覧日2025/7/15)

「2022(令和4)年度 生活保障に関する調査」(生命保険文化センター https://www.jili.or.jp/research/chousa/8944.html 閲覧日7/17)

「省エネ性能カタログ2024年版」(経済産業省資源エネルギー庁「省エネ型製品情報サイト」https://seihinjyoho.go.jp/frontguide/pdf/catalog/2024/catalog2024.pdf?update=20241129 閲覧日2025/7/15)

「無理のない省エネ節約」(経済産業省資源エネルギー庁「省エネポータルサイト」 https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/general/howto/airconditioning/index.html 閲覧日2025/7/15)

年々厳しさを増す暑さ。熱中症を防ぐため、今や「クーラー(エアコン)」は夏に欠かせなくなりました。東京都では今夏、物価高などの不安からエアコンの利用を控えることによる熱中症を予防するために、夏季4か月間に渡って、水道代基本料金の無償化も行われます。

しかし、必要不可欠となった一方で、エアコンは苦手という声も耳にします。

「冷えすぎて身体がだるくなる」

「風が身体に直接当たるのが苦手」

「外との温度差で、体調を崩してしまう」

暑さ対策はしなくてはならない。けれど、その代わりに、エアコンの不快さを我慢しなくてはならない。

そんなジレンマにお悩みの方に今回は、エアコンによる不快感を抑えながら、ご自身の体質や状況に合わせて、快適さを保つための工夫をお伝えいたします。エアコンとの付き合い方を考え、今年の夏も健やかに、心地よく乗り切るためのヒントが見つかりましたら幸いです。

エアコンによる不快感の原因は、もしかしたら「クーラー病(冷房病)」と呼ばれるものかも知れません。

クーラー病とは、エアコンによって身体が過度に冷やされることや、屋内外の気温差に身体が順応しきれず、自律神経が混乱することで引き起こされる様々な症状のことです。

あくまで通称であり、正式な病名ではありませんが、自律神経は体温調節、発汗、血圧、心拍数、消化吸収、免疫機能など、身体機能を様々な面から支えているため、不調になると、手足の冷え、頭痛、だるさなど多岐に渡る症状に悩まされる方が、多くいらっしゃいます。

クーラー病の場合は第一に、身体が感じる気温差が大きくなり過ぎないようにすること。第二に、自立神経を整えることが重要になってきます。

気温差を調整する工夫については、後ほど「対策の具体例」でご紹介いたします。

自律神経を整えるには、「朝日を浴びて体内時計を整える」「軽いストレッチをする」「夜はリラックスできる環境で過ごす」などの、いわゆる「規則正しい生活」が大切です。

クーラー病の他には、「乾燥」が不快感の原因になっていることもあります。

エアコンを使用すると、室内の空気を冷やす過程で、室内の水分が結露して放出されるため、湿度が下がります。夏場は基本的に湿度が高いのですが、水分不足や、風が直接肌に当たる環境、長時間のエアコン運転などによって、乾燥を感じることがあります。

乾燥していると、ウイルスへの抵抗力も弱るため、夏風邪やそれに似た体調不良を引き起こす場合もあります。

乾燥には加湿器の使用も効果的ですが、「エアコンの設定を見直す」ことも大切です。

なお、「喉が痛くなる」という場合には、エアコンの内部に発生しているカビや、部屋に舞うホコリが原因である可能性も考えられます。エアコンや部屋の清掃も検討してみてください。

基本的なことではありますが、まずはエアコンの設定を見直すことが大切です。

多くの場合、エアコンには「冷房」と「除湿」の2つのモードがあります。主な違いは、温度と湿度のどちらを優先するかで、動く時の基本的な仕組みは変わりません。

※メーカーや機種によっては、風量の違いや、再熱除湿方式による適温の維持といった特徴があります。

快適さを保つためには、この2つのモードを状況に合わせて、適切に切り替えることが大切です。

例えば、除湿の場合は湿度が目標値になるまで運転されるため、長時間使用していると、部屋の温度が必要以上に下がってしまうことがあります。

また、弱冷房除湿という方式で除湿しているエアコンでは、冷房よりも冷たい空気が排出される場合もあり、直接風が当たる場所にいると体がどんどん冷えていってしまいます。

こういった場合は、除湿がある程度できたら、冷房に切り替える方が、楽に気温を維持できます。

反対に、冷房で温度を下げても、湿度が高いままであれば、不快感を覚えるでしょう。

基本的には「冷房」「除湿」という名称の通り、温度が気になる時には「冷房」、雨が降っている時など湿度が気になる時には「除湿」を使用するのがオススメです。

自分の体感では設定に迷ってしまう、という方は、温湿度計を設置すると設定しやすくなります。一般に、人が快適に感じる室温は25℃~28℃、湿度は50%~60%とされています。

また、見落とされがちなのが、風向きと風量です。風向きを変更したり、風量を弱めたりして、冷たい風が身体に直接当たらないようにすると、冷えを防ぐことができます。それでは充分に室温が下がらない、という場合には、扇風機を併用して空気を循環させる方法もあります。

商業施設や会社などのエアコンの設定を自由に変えられない場では、ストールやカーディガン、長袖を着るのも、一つの方法です。

実は長袖は、素材や色選び、その日の気候によっては、半袖よりも快適に過ごせることがあります。

長袖を着る利点の1つ目は、肌の表面温度の上昇を防ぐことです。長袖は直射日光を妨げるため、特に日差しの強い日には、意外にも効果的なのです。白や黄色、赤は光を反射するため、より効果を感じやすくなります。また、黒には(熱を吸収するため暑くはなりますが)紫外線カット効果があります。

利点の2つ目は、気化熱の発生です。気化熱とは、水分が蒸発する際に周囲を熱を奪うことです。吸湿・吸水性や速乾性の高い素材を選べば、汗を吸収・蒸発させて、体温の上昇を抑えることができます。

半袖は風が吹けば涼しいのですが、腕の部分で汗を吸収できないため、ベタつきが不快感に繋がります。

重ね着をする場合には、首や足首といった、大きな血管が通っている場所を温めておくと、身体全体の体温が下がりにくくなります。

また、お腹も冷えやすく、体調を崩す要因となりやすい箇所です。冬用に比べて薄手な夏用の腹巻きも販売されているので、自分の体に合うものを探してみてはいかがでしょうか。

今年は異例な早さの梅雨明けで、例年よりも猛暑が長く続くと予想されています。

屋内では冷房対策をし、屋外でも、日傘や水分補給を欠かさずにお過ごしください。

猛暑の中でもリハビリを続けたいという方には、リハビリベースでのリハビリがオススメです。リハビリベースでは、屋内でできる快適なリハビリを提供しています。

見学・体験も受け付けておりますので、ぜひお問い合わせくださいませ。

参考

「熱中症予防に効果的な服の色は?

表面温度は20℃の差」(ウェザーニュース https://weathernews.jp/s/topics/202108/050255/ 閲覧日2025/6/19)

「半袖よりも長袖のほうが涼しい? 日焼けは体にいい? 医師が解説」(J-WAVE https://news.radiko.jp/article/station/FMJ/33214/ 閲覧日2025/7/2)

「冷房病危険度チェック」(大正健康ナビ 金子勲 https://www.taisho-kenko.com/check/286/ 閲覧日2025/7/2)

このところ一気に気温が高くなり、夏らしさがぐっと増しましたが、皆様「夏至」はどう過ごされましたか?

夏至とは、北半球においては一年で最も、太陽の出ている時間が長くなる日です。夕方になってもまだ青い空を見ると、夏の入り口という雰囲気を感じられます。

近年では命に危険を及ぼすほどの暑さになる日も稀ではなくなり、紫外線の害についても知られ、様相は異なってきています。夏の到来を手放しで喜べず、身構えてしまうという人も少なくないかと思います。

しかし、日光が人体に与える影響は、一概に悪いものばかりではありません。健康な生活に不可欠なものから、過度になれば害を及ぼすものまで、様々です。

この機会に、正しい知識を身に着け、夏本番に備えましょう。

生活リズムを司る機能は「体内時計」と言います。

この体内時計は、体温や血圧、ホルモン分泌の変化など、およそ24時間周期で繰り返される体の規則的な変動、「概日リズム(サーカディアンリズム)」を制御しており、睡眠にも密接に関わっています。

体内時計は、シフト勤務や時差のある旅行、季節の変化など、様々な要因で乱れてしまいます。

また、この体内時計は実は、24時間よりも少し長めの時間を刻んでいます。そのため、意識せずに生活していると、少しずつリズムがズレてしまい、だんだんと夜型になっていってしまう傾向があります。

しかし、生活リズムが乱れたとしても、身体は「同調機構」という仕組みによって、活動する時間を調整しています。

この同調機構に作用するものが、日光です。

特に重要なのは、朝に浴びる日光です。できるだけ毎日同じ時間に朝の日光を浴びることで、体内時計がスムーズに調整され、規則正しい生活リズムへと導かれます。

朝の日光を上手に活用して、寝苦しい夜もすっきりと乗り越え、日中を快適に過ごしましょう。

日光が持つ力としては、セロトニンの生成もよく知られています。

セロトニンとは、俗に幸せホルモンと呼ばれ、精神を安定させるなどの働きをしています。

うつ症状に処方される抗うつ薬でも、セロトニンの働きを増強する薬がよく使われています。秋冬の間に「冬季うつ」と呼ばれる症状に悩まされる方もいらっしゃいますが、これも、日照時間が短くなるため引き起こされるのだと考えられています。

セロトニンは、先述した体内時計にも関わります。脈拍や血圧の低下など、睡眠の準備を整える役割を持つメラトニンは、日中に生成されたセロトニンを原料にして生成されます。

日々のストレスの緩和にも、日光は重要な役割を果たしているのです。

ちなみに、適度な運動もセロトニンを活性化させます。ストレスから来る症状がある方は、ぜひ運動を!

太陽による影響の中でも、健康的な生活のために重要なものとして、ビタミンDの合成があります。

ビタミンDは、身体の様々な機能に影響する栄養素です。

中でも特に注目したいのは、骨の主成分であるカルシウムの吸収を助ける機能です。このため、ビタミンDが不足すると、骨粗鬆症や骨折のリスクが高まる可能性があります。

夏は基本的に、ビタミンDの生成に充分な日差しがあります。また、ビタミンDは排出されづらく、身体に蓄積されるため、過剰になるとかえって身体に害となります。多くの場合は、適度な日光浴によって、推奨される量を満たせるでしょう。

しかし、注意も必要です。ビタミンDは、暑さを避けるために外出を控えたり、日焼け止めなどの紫外線対策をすることによって、夏でも不足する場合があります。特に高齢の方は、皮膚でビタミンDを生成する能力が低下しており、屋外で活動する時間も減少するため、意識的な対策が必要かも知れません。

年齢や肌の色、季節、時刻、住んでいる土地の緯度などによって変わりますが、日光を受ける時間は、長くても約30分程度と、長時間でなくてもよいことが分かっています。ただし、窓越しの日光では、ビタミンDを生成する紫外線(UVB)がカットされてしまいます。

気になる方は、ビタミンDを含む食事を適量取り入れつつ、一日のうち短時間でも、直射日光を浴びる時間を作るようにしましょう。

ここまで日光が与えるメリットに着目してきましたが、デメリットも見過ごせません。

紫外線(UVA、UVB)の害として、日焼け、シミ、しわを気にする方は多いのではないでしょうか。

しかし、夏の日差しをたっぷりと浴びた野菜が、こうした課題を解決する助けになってくれます。

夏野菜には、シミなどの原因となるメラニン生成を抑制したり、しわなどの活性酸素による老化を防ぐ抗酸化作用がある「ビタミンC」が豊富に含まれているものが、たくさんあります。

夏野菜の中では、トマト、きゅうり、ピーマン、パプリカ、ゴーヤなどが特に栄養素豊富です。

以前こちらの記事でも紹介したように、旬の野菜は、他の時期よりも栄養素が増加しています。

夏の日差しをたっぷりと浴びた野菜を食べて、日光のメリットを受け取り、デメリットを補う。そうすることで、夏至から始まった暑い夏を元気に乗り切り、健康にリハビリを続けていきましょう!

参考

「体内時計」(スマート・ライフ・プロジェクト https://kennet.mhlw.go.jp/information/information/dictionary/heart/yk-039.html 閲覧日2025/6/2)

「「体内時計」とは?仕組みや整え方を知って規則正しく健康的な生活を送ろう」(魚肉たんぱく研究所 https://www.kamaboko.com/fishprotein/articles/body_clock/ 閲覧日2025/6/2)

「体内で必要とするビタミンD生成に要する日照時間の推定

-札幌の冬季にはつくばの3倍以上の日光浴が必要-」(国立環境研究所 https://www.nies.go.jp/whatsnew/2013/20130830/20130830.html 閲覧日2025/5/15)

「日光紫外線の人体への影響」(国立環境研究所 https://www.nies.go.jp/kanko/kankyogi/79/column3.html 閲覧日2025/5/21)

「ビタミンD」(厚生労働省『「統合医療」に係る 情報発信等推進事業』 https://www.ejim.mhlw.go.jp/public/overseas/c03/10.html 閲覧日2025/5/21)

「SSRI(選択的セロトニン再取り込み阻害薬)の解説」(日経メディカル、処方薬事典 https://medical.nikkeibp.co.jp/inc/all/drugdic/article/556e7e5c83815011bdcf827f.html 閲覧日2025/6/5)

「紫外線による人の健康への影響」(環境省 https://www.env.go.jp/earth/report/h21-02/3-2_chapter3-ref.pdf 閲覧日2025/5/22)

「抗酸化物質はがんに効くの?」(日本薬学会、環境・衛生部会 濱進 https://bukai.pharm.or.jp/bukai_kanei/topics/topics46.html 閲覧日2025/6/5)

梅雨に入ると、外での運動がしづらくなりますね。水たまりや泥で足元が悪かったり、湿度の高さによる不快感で、いつも以上に疲れを感じやすかったり。突然の土砂降りで、しばらく雨宿りをするしかない、ということもしばしばあります。

穏やかな雨の音や大きな虹に癒やされることもありますが、リハビリをもっとしたい! 体を動かしたい! という気持ちの時には困りもの。

何か快適にリハビリをする良い方法はないかな? とお困りの方にオススメなのが、リハビリベースでのリハビリです。

当院は広々とした作りになっているため、雨の日でも、しっかりと体を動かすことができます。

傾斜や速度を細かく設定できるランニングマシンで、歩行の練習も可能です。

マシンを使用する際にももちろん、画像に写っている院長をはじめとした経験豊富な理学療法士が、マンツーマンでリハビリを行います。

さらに、空気清浄機とエアコンがあるため、蒸し暑い日でも、快適に過ごすことができます。

喉が乾いた時には、お飲み物をどうぞ!

メニューから、スポーツドリンク、お茶、コーヒー、水をお選びいただけます。

リハビリ終わりには、アロマシートのプレゼントも行っています。

現在は、シトラス、ラベンダー、ペパーミントといった基本の3種に加えて、もう1種類ご用意しております。

何の香りかは、リハビリベースに来て、確かめてみてください!

また、リハビリを受ける人の身体に合った、家で行うことのできるリハビリもご紹介しています。

2つ目の動画で紹介したような、家でもできる日常生活動作(ADL)のリハビリは、普段の生活から過ごしやすさを感じられるようになり、ご本人様やご家族様に笑顔が増えるきっかけとなります。

脳梗塞に罹患され、車椅子でご来院されていたご利用者様も、ぐっと動けるようになり、洗濯物を干したり、テーブルを拭けるようになったりしました。

リハビリベースでのリハビリは、雨だけでなく、猛暑の中で運動するのが心配、という方にもオススメです。

体験リハビリも歓迎しております。

本格的に暑くなる前に、リハビリベースのリハビリを体験してみてください。