くも膜下出血 水頭症合併 ~歩行獲得までの道のり~

今回は、脳卒中のあらゆる病型の中でも、くも膜下出血について、病型と後遺症につい述べていきます。

また、後半は当施設に通われている、くも膜下出血を呈した方に対してのリハビリを紹介させて頂きます。

くも膜下出血とは?

くも膜下出血は、血管が破れ、脳が覆われているくも膜の内側に、血液がたまり、引き起こされる脳血管疾患の一種です。脳皮質内で引き起こされる、頻度が高い被殻出血や、視床出血とは異なり、脳細胞へのダメージというより、脳が圧迫されることで、歩行や意識障害などの後遺症が引き起こされる病型です。下図のように、出血により血が溜まる部分が異なり、脳卒中の中でも、病型により、症状や予後は様々です。

くも膜下出血は、脳卒中の中でも、1割を占める病型になります。発症頻度としては、男性は50代、女性は60代でピークを示し、60歳以降で女性が占める割合が増えてきます1)。病型として割合は低いものの、予後としては25%以上の割合で予後不良というデータがあり、脳卒中の中でも、重症化しやすい病型と言えます2)。後遺症は、他の病型と比べ、片麻痺などの身体が動かしづらくなる運動麻痺ではなく、意識障害や歩行障害を呈するのが特徴です。

図1:脳卒中の発生機序

重症度や予後の決め手

年々、死亡率から受傷者率は、減少傾向にあり、発症から救急にて搬送されるスピードや、クリッピングなど手術の充実性が減少傾向に働いています。くも膜下出血の多くは、脳動脈瘤破裂により、脳全体に多量の出血が広がります。そのため、救命や重症度を軽くするためには、出血後の時間が勝負となります。

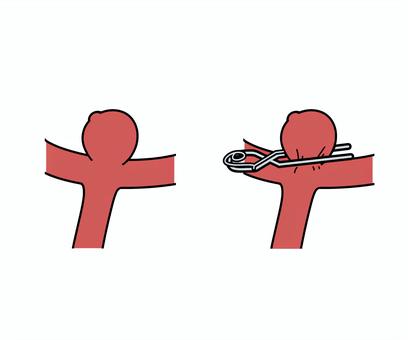

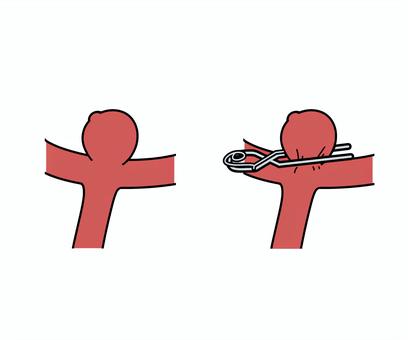

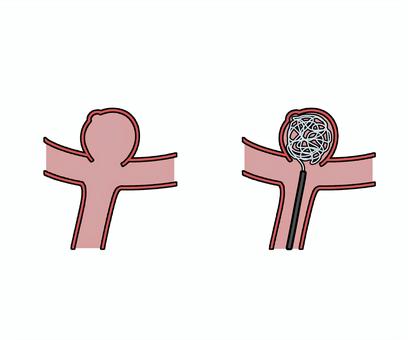

図2のように、くも膜下出血後の処置は、以下の割合を示します。初めに出血後、開頭や内視鏡手術を行わずに、経過をみることを保存と言います。次に動脈瘤に対しての処置は、コイルやクリッピングと呼ばれる処置があります。コイルは動脈瘤の中を詰めていくことで、動脈瘤のふくらみの部分に血流がないように遮断します。クリッピングは、動脈瘤の手前を、袋を閉じるようにクリップで止める術式になります。ドレナージとは、くも膜下出血の急性水頭症を引き起こさないためにも非常に大切な処置になります。脳内の出血量が多いと、脳室の拡大も認められ、水頭症を合併するケースがあるからです。

大まかな予後予測になりますが、予後良好は58%、著しい予後不良は28%と全国をみてもこのような割合を示します1)。この著しい予後不良の中でも、正常圧水頭症を合併しているケースが多いです。

クリッピング

コイル

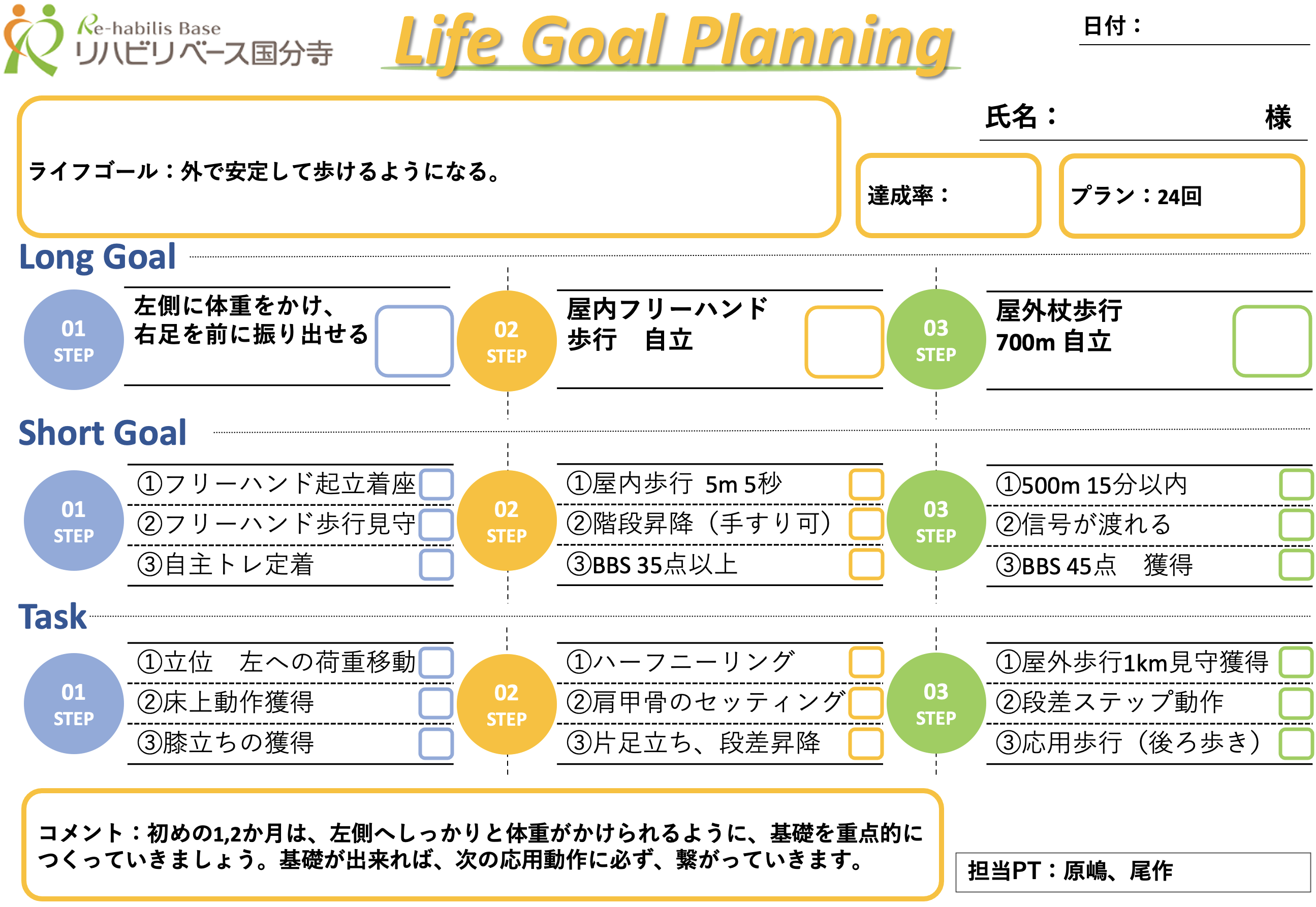

この先は、当施設に通って頂いているくも膜下出血術後、水頭症を合併した方の、リハビリ過程をご紹介します。

【症例】50代男性 くも膜下出血後遺症 正常圧水頭症合併

【ライフゴール】外で歩けるようになりたい。

【リハビリ期間】再手術の期間を入れ1年 24回プラン × 2

【現病歴】

くも膜下出血呈し、開頭術施行。その後、6カ月の回復期病院の入院期間を経て、当施設にてリハビリを継続。リハビリ開始から3か月経過し、正常圧水頭症と脳内血管のバイパス手術のため、再手術となる。その後自宅退院し、状態が安定し、再度当施設にてリハビリ再開となる。

【身体機能・参加】

リハビリ開始時は、車いす移動でした。前傾姿勢が強く、倒れないように多くの介助が必要で、初めは10m程度の屋内歩行がやっとな状態でした。水頭症を合併し、覚醒や注意など高次脳機能障害もあり、発語も乏しかったです。歩行障害が残存し、予後不良との診断の中でしたが、運動量を多く取り、介助下でしたが最大300m程度屋外での歩行が行えるようになりました。その後、水頭症の経過が変わらないため、再手術を行い、回復を待って、当施設にてリハビリ継続となりました。

【ライフゴール達成】

現在は、屋外歩行見守りで、最大1km程度、目標を達成してきました。これからは、さらに歩行量を延ばしていくことと、単独へ安定した歩行が行えるように、もう1回継続してリハビリ行っていきます。諦めずに、目の前の課題を一つずつクリアし、より高い目標を目指していきます。

【Before & After動画】

リハビリベースメソッド体験

脳卒中の後遺症に対して改善を図ることは、リハビリの即時的な効果も得られますが、生活の再獲得を図るには、長期戦となります。一度、リハビリベースにて体験をして、後遺症に打ち勝つリハビリをしてみませんか?

麻痺などの後遺症に対しての克服方法、リハビリのプロセス、予後予測まで。個々のリハビリを、目標達成までオーダーメイドで組ませて頂きます。

リハビリベースの体験リハビリしてみませんか?

☟お問合せはコチラ☟

脳卒中 後遺症 電気刺激IVESの効果は!?

脳出血、脳梗塞の後遺症として、特に悩ましいこと。

「手足が思うように動かない」、「上手くコントロールができない」。

脳のダメージにより、運動神経の経路が絶たれ、自分の意思に沿って関節や筋肉を動かすことができない症状が、後遺症の悩ましいことの一つとして、必ず挙げられます。

意思に基づいて筋力が発揮されることを、“随意性”と呼びます。この随意性が後遺症により得られない事で、上肢では手が持ち上げらない、下肢では思うように歩けないといった症状がみられます。

それでは、この随意性の低下に対して、どのようにリハビリをしていくのか。手段の一つに電気刺激が挙げられます。

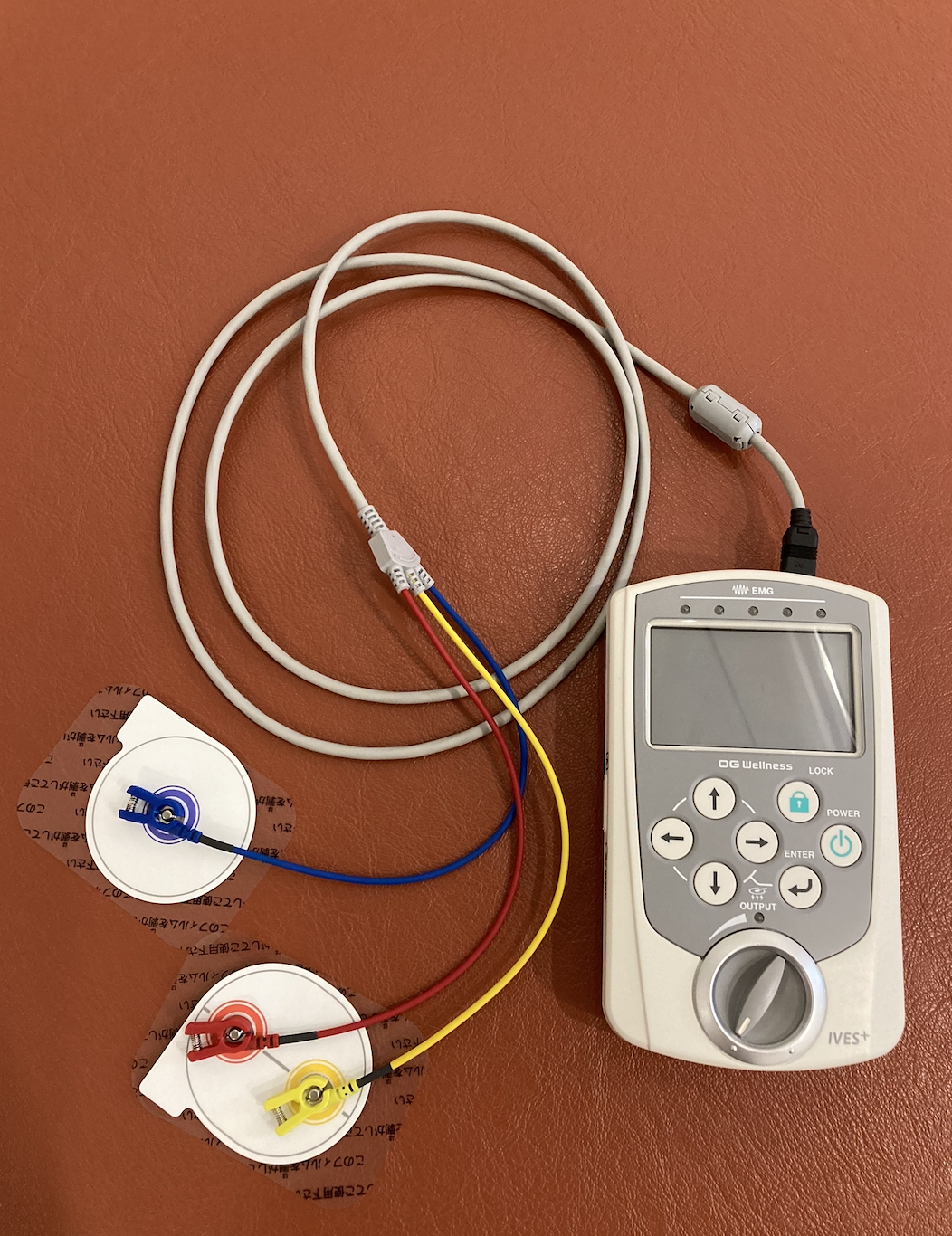

今回は、脳卒中の後遺症に対して、電気治療器として有名なIVESを使用し、実際に当施設での治療効果をお見せしていきます。

電気刺激とは

電気刺激とは、運動麻痺による後遺症で、随意性が低下した箇所にに対し、筋と神経に電気を流して動かせるようにすることを指します。リハビリの方法は、「脳卒中リハビリテーションガイドライン」と呼ばれる、脳卒中患者に対してエビデンス(科学的な根拠)が取れた、様々なリハビリ方法の推奨度が書かれたガイドラインが存在します。このガイドラインは、推奨度(ABSDE)で表現され、電気刺激療法は、グレードBに値します。

この電気刺激は、ガイドラインの中で大きく二つの効果を挙げています。一つは“随意性の向上”。もう一つに、“痙性の抑制”。

一つ目の“随意性の向上”は、意思とともに筋肉が動かしやすくなることを指します。

もう一つに“痙性”とは、後遺症として麻痺のある手足に筋緊張が高くなっている状態をいいます。これも、後遺症の重症度や、脳の損傷部位により症状は別々ですが、中等度から重度の方は、痙性も強くあります。この痙性を抑制するのも、電気刺激を用いることが推奨度として高く挙げらえれ、実際に筋緊張を落とすことが可能です。

実際の電気刺激による効果

今回は、当施設で麻痺の後遺症に対して電気刺激を行った改善例を紹介します。

先程述べたた電気刺激の働きとして、“痙性の抑制”と“随意性の向上”を図り、動作獲得を果たしました。

■下肢

麻痺のレベルは、人ぞれぞれですが、初めにつま先が上がらない状態であった足首が、電気刺激を用いる事で、上がるようになりました。これは、本人の歩行練習などを通したリハビリの効果も含まれますが、初めにつま先を上げる動作感覚を養ったのは、電気刺激の助けが大きくありました。

開始時:つま先が上がらない。

↓

1ヶ月後:つま先が上がり初める。

↓

2ヶ月後:足の上げる下げるの強弱がつく。

↓

3ヶ月後:指が上がり始める。

■上肢

もう1人の方は、上肢に麻痺の症状があり、指を伸ばすことができない部分に対して、電気刺激を用いました。この方も、痙性があり、指を曲げた状態から伸ばす切り替えに困難さがあったため、指を伸ばす方向に電気刺激を送る事で動作獲得を図りました。

開始時:肩をまっすぐ上げる。

↓

1ヶ月後:肘をまっすぐに伸ばす。

↓

2ヶ月後:手首と指を伸ばす。

↓

3ヶ月後:個々の指を伸ばす。

上肢は、肩から複合的な動きにより、最終的に指の細かい動作が得られます。段階的に身体の中心から近い肩から肘、手首と動作獲得を図り、最終的な指の細かい動作は、特に電気刺激により、細かい動作の感覚を養いました。

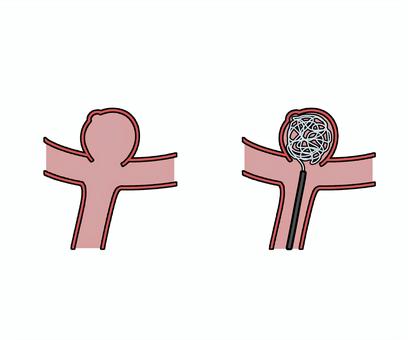

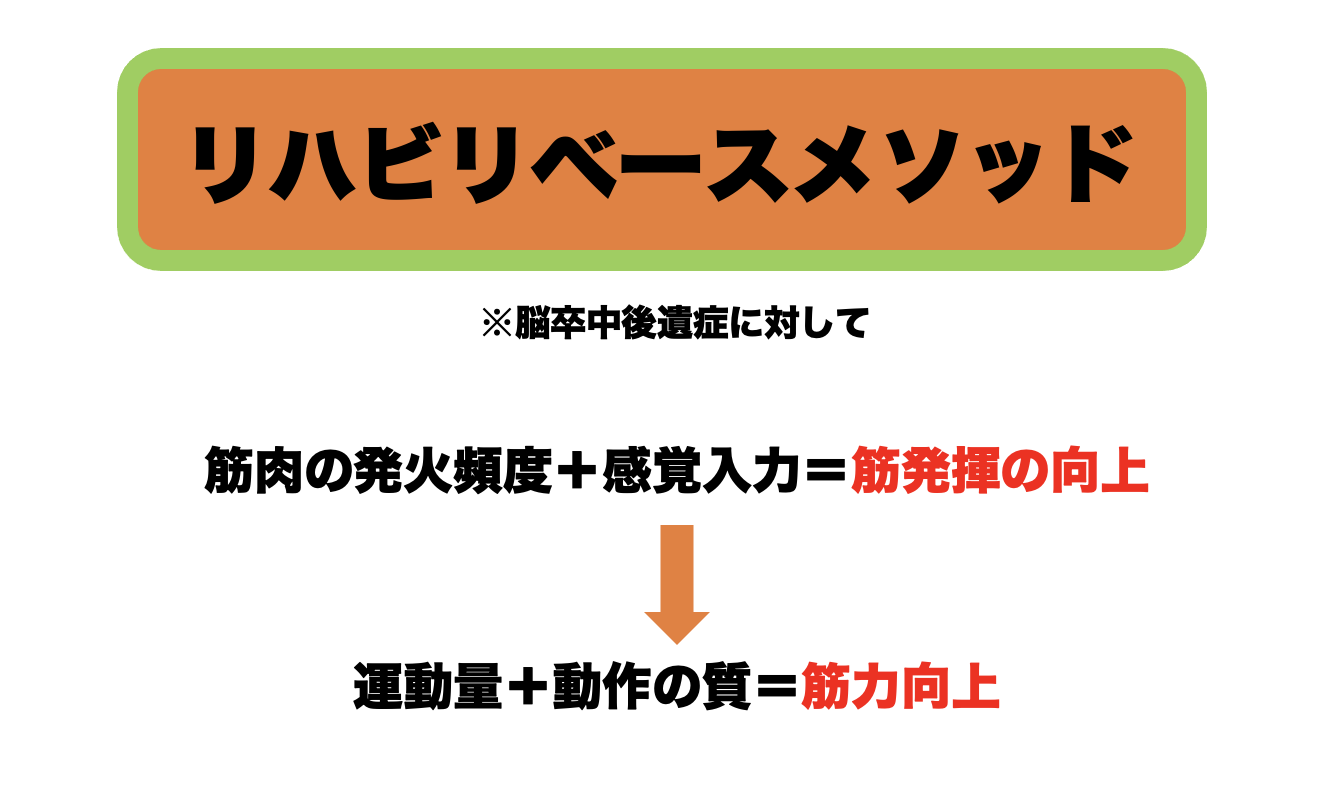

動きや筋力を上げるリハビリベースメソッド

筋力を上げるためには、食事を含めて様々な方法がありますが、特に脳卒中の後遺症をお持ちの方に対しては、大きく分けて二つのポイントがあります。

それは、”発火頻度”と”感覚入力”です。

発火頻度=筋肉を動かす頻度

感覚入力=力を入れる場所とタイミングの再学習

発火頻度とは、運動麻痺により、動かしにくくなった筋肉に対して、出来るだけ多く動かす頻度のことを言います。これは、筋力トレーニングとは別で、負荷をかけずとも、できるだけ筋肉と神経を結びつける事で、筋力をより発揮しやすくします。

感覚入力とは、脳卒中の後遺症として運動麻痺の他に、感覚の低下が挙げられます。皮膚の感覚や、各関節の動きが把握しづらいため、どこでどのタイミングで筋肉を動かすか分かりづらい状態にあります。感覚の低下に対しては、皮膚の感覚や電気刺激を用いる事で、正しい場所やタイミングで、筋発揮を最大限引き上げていきます。

二つとも、難しい言葉に聞こえますが、たくさん動き、動作学習を多く重ねるこの二つをリハビリベースでは強みとしています。やはり、リハビリ過程で、後遺症の動かなくなった手足を、再び蘇られせるためには、運動量が必要です。運動量といっても、質を伴わないと意味がありません。特に、脳卒中の後遺症のような、感覚低下に対しては、皮膚や関節に感覚を入れること。そして正しい動作で行えているか、という点に重きを置いています。

そのためには、後遺症の失われた感覚に対して、電気刺激を送り、正しいタイミングで筋肉を動かせるように促していきます。ここでIVESのパワーアシストモードにて、その感覚を養い、正しい動作が行えてきたら、運動量を多くとる事で、劇的な筋力向上を図っていきます。

リハビリベースメソッド体験

脳卒中の後遺症に対して改善を図ることは、リハビリの即時的な効果も得られますが、生活の再獲得を図るには、長期戦となります。一度、リハビリベースにて体験をして、後遺症に打ち勝つリハビリをしてみませんか?

麻痺などの後遺症に対しての克服方法、リハビリのプロセス、予後予測まで。個々のリハビリを、目標達成までオーダーメイドで組ませて頂きます。

電気治療器IVESの強み

IVESは、電気刺激を送る作業の中でもいつくかの機能があります。代表的な二つの働きとして、単純な電気刺激を送り続けること、もう一つに動きに合わせて電気刺激を送ることもできます。

当施設で、リハビリに励まれた2名の方も、この二つの機能を用いて、動作獲得を図りました。脳卒中の後遺症には、痙性と呼ばれる筋の緊張があり、筋緊張を和らげることが、随意性や動作を獲得する鍵となります。

電気刺激を送り続ける、ノーマルモードにて痙性を緩め、動作練習では、動きに合わせて電気刺激を送る、パワーアシストモードにて動作中の筋活動を促していきます。

様々な電気治療器がある中で、動きに合わせて電気刺激を送ることができるのは、IVESの特徴であり、脳卒中の後遺症で、動作獲得を図る過程では、大きな助けになります。

痙性に対してノーマルモードを使用し筋緊張の抑制

IVESのパワーアシストを用いた歩行パターンの修正

リハビリベースの体験リハビリしてみませんか?

☟お問合せはコチラ☟

50代男性 脳出血後遺症 〜復職、ランニング獲得までの道のり〜

【症例】

50代男性 脳出血 左片麻痺

【ライフゴール】

“スムーズに歩けるようになって、復職したい。”

【リハビリ期間】3ヶ月 24回プラン

【現病歴】

突如、左半身が動かなくなり、救急搬送される。M R Iにて左被殻出血を認め、血腫除去術試行後、回復期病院5ヶ月入院。退院後直後から、当施設にてリハビリ継続の流れとなる。

【身体機能・参加】

回復期では、ADL自立し退院となりましたが、屋外での歩行は足を引きずり、バランスとしても不十分で恐怖心が強い状態でした。今後は工場での仕事再開を目指しており、そのために歩行の改善と、バランスの獲得が必要でした。

麻痺のレベルBrStage4レベルで、歩行は膝や足首が曲がったままでの歩行パターンが根強くありました。足を引きずってしまうため、連続歩行は500m程度でした。手も軽度の麻痺があり、筋緊張はないものの、細かい動作は困難さがありました。

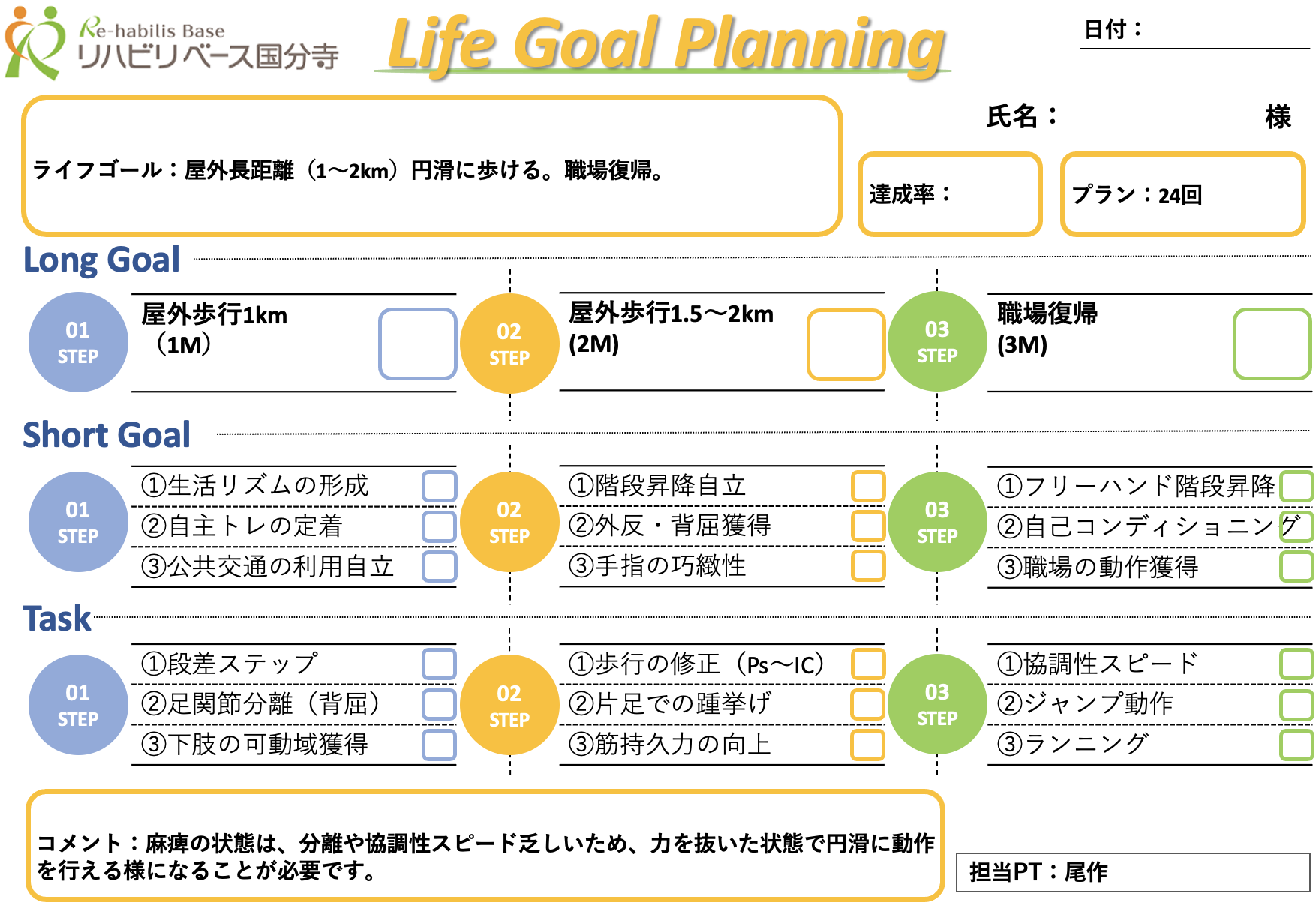

初期評価の段階で、歩行を修正、短いランニングが出来るまで希望があり、以下の目標を立てました。

【目標シート】

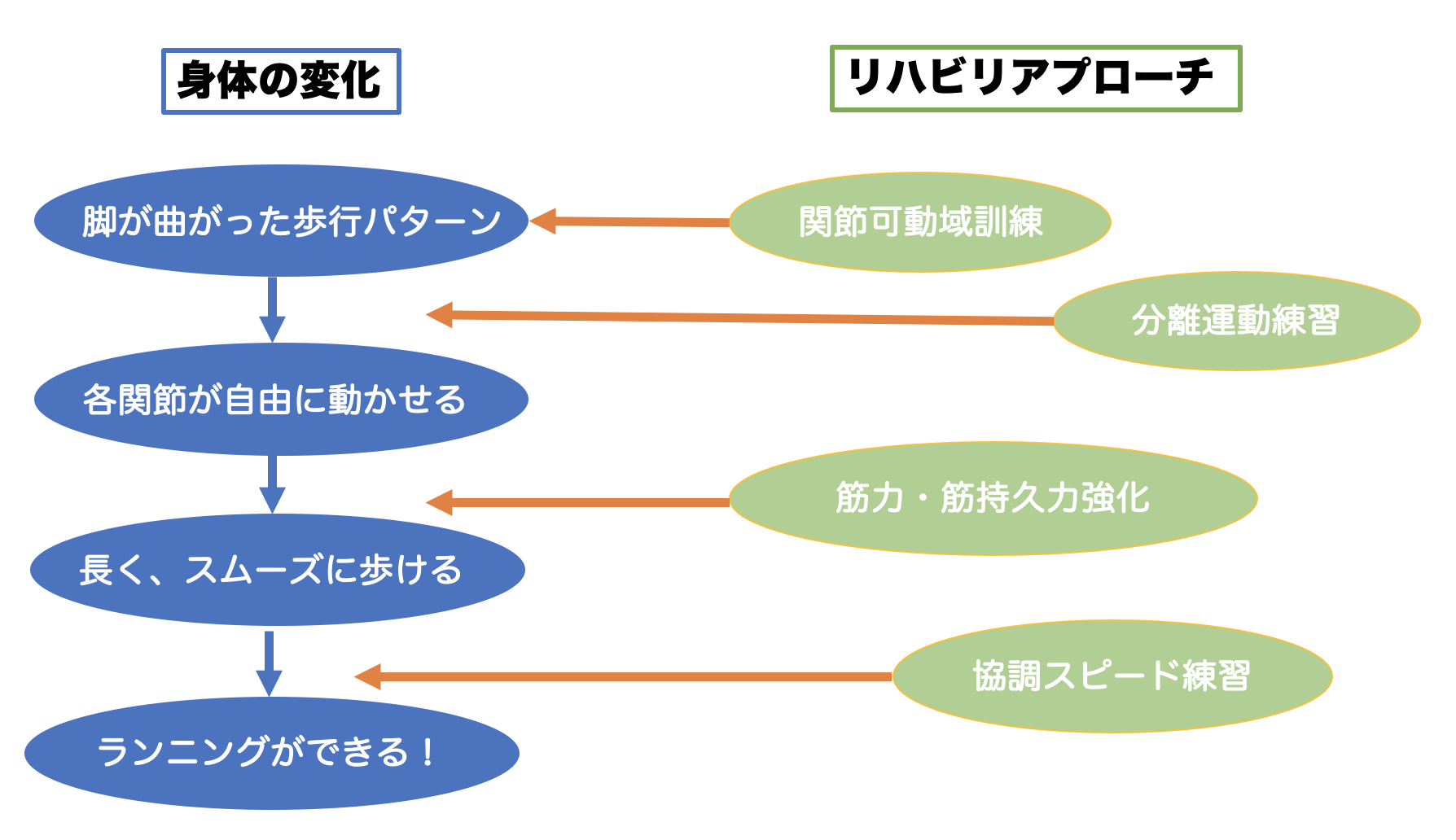

脳卒中の歩行パターンとして、股関節から足首が曲がったままでのStiff kneeの歩行パターンに対して、各関節の分離運動の促通を中心に行い歩行の修正を図りました。そのために、脚のストレッチングや徒手療法によって可動域の改善を図ることと、脚の各関節が滑らかに動けるように、協調運動練習を多く行いました。

分離運動が次第に行えるように、各関節が速いスピードで滑らかに動かせるようになったタイミングで、ジャンプ動作など速い協調スピード練習を開始しました。速いスピードで足首から膝のコントロールが行えるようになったことでランニング練習もこなせるようになりました。

【Berfore& After 動画】

【ライフゴール達成】

突然の脳出血から、手術を無事に終えて、回復期リハビリ病院にて6ヶ月を過ごした後、すぐに当施設を訪ねていただきました。後遺症がありながらも、復職への思いが強く、3ヶ月間、当施設でリハビリを励まれました。

ご本人「リハビリ病院の後も、諦めずに最後までリハビリを続けて良かった。」

ご家族「走れるようになるなんて信じられなかった。無事、復職できて安心しています。」

ご家族の献身的なサポートもあり、脳出血から懸命にリハビリを励まれ、病前の生活に戻ることができたことを、とても嬉しく思います。

【復職支援相談】

リハビリベース国分寺では、「身体が思うように動かず、今は復職が難しい。」といった方々に対しても、リハビリで身体機能の底上げを行い復職を果たしている方々がたくさんいます。

・通勤に必要な歩行能力

・電車通勤に耐えるバランス機能

・パソコンなどの細かい手の作業

・力のいる介護職や工場などの勤務

疾患や、身体の症状は、皆様それぞれです。まずは、職場での動作を細かく聞き取りし、確認していきます。そこから現在の身体機能や、動作で困っている部分を洗い出し、着実に弱い部分の強化を行い、動作獲得を図っていきます。

自費のリハビリ施設の強みとして、段階的に慣らし通勤から開始し、完全復職まで時間をかけてフォローアップすることができます。復職を果たした段階でも、「やっぱり肩の痛みが出てくる。」、「仕事の後半で歩きが不安定になってくる。」といった、悩みも多々出てきます。復職後、定期的に動作や身体の状態を確認し、フォローアップしていきます。

復職にあたり、お困り事がある場合は、是非一度、体験で私たちと、目標を共有しませんか?

リハビリベースの体験リハビリしてみませんか?

☟体験ページはコチラ☟

『50代男性 脳出血後、復職への道のり』

『50代男性 脳出血後、復職への道のり』

今回は、当施設に通って頂いている、50代男性のリハビリ過程を紹介させて頂きます。当方は、2年前に右被殻出血をおこし、左片麻痺を呈した方です。脳梗塞後、2年経過し、歩行は行うことができますが、屋外ではバランス機能や体力の低下から、奥様の見守りにて、200~300mの距離がやっとの状態でした。ご希望としては、屋外での歩行自立と、公共交通機関を利用した通勤動作の獲得、復職が挙げられました。

リハビリの流れとしては、以下の過程に沿って進めました。

1. 初期評価

↓

2. 本人やご家族と課題の共有

↓

3. オーダーメイドのリハビリプログラムの作成

↓

4. リハビリ計画に基づく、プログラムの実施

↓

5. 日常生活での目標達成度合いの確認

1.初期評価

麻痺の後遺症や、高次脳機能障害に対し、検査や評価バッテリーを使用し、客観的な数値を挙げていきます。麻痺の状態を評価する検査としては、ブルンストローム・ステージ、FMA(ヒューゲルマイヤー)等を用いて、初期から経過を点数として追っていきます。その他にも、麻痺の痙性による筋緊張に対し、MASや可動域角度を測定します。動作は、寝返りから、座った姿勢、立ち上がりから歩行まで、客観的に動作観察を行っていきます。実際に動画や、動作解析アプリを通して、本人が感じていることと、実際に生じている現象の差異をここで共有していきます。また本人の訴えや、ご家族からの困りごとを拾うことも、初期評価の一つになります。それらの初期評価は、リハビリ経過の中で、麻痺の状態や動作改善を、客観的に評価していく材料となります。

歩行分析、装具のチェック

脳梗塞後遺症の方で、装具が必要な方は、歩行分析から装具の確認を行っていきます。装具が効果的に働いているか、麻痺の後遺症による歩行パターンと照らし合わせ評価していきます。今回の方は、左脚に反張膝がみられ、金属支柱の足継手の角度が足りなかったため、角度調整を初めに行い、次に体幹から股関節、膝は運動療法にて歩容修正を図りました。

2. 本人やご家族と課題の共有

身体機能の評価から、麻痺による感覚や筋力低下、バランス機能低下の原因を探ることと、本人の目指すべき動作に対して、解決すべき課題を提示していきます。課題というのも、身体機能のみならず、動作が行えない恐怖心や不安など、メンタル面での障壁も少なくありません。初期評価から課題共有の段階では、本人の不安な部分から、目指すべき目標まで、深くコミュニケーションをとり、共有していくことを大切にしています。評価やこれから解決すべき内容を、本人やご家族と照らし合わせることで、目標までの道のりをより効果的に進めていくことが可能となります。

3. オーダーメイドのリハビリプログラムの作成

初期評価から、課題を抽出、そして共有した後は、課題を克服していくためのリハビリプログラムを個別で作成していきます。リハビリプログラムの中には、期間や段階的な難易度調整が設けられており、それは担当セラピストと予後予測や、課題克服に要する期間が考慮された上で、立案しています。整形外科や、神経筋疾患、脳梗塞まで症状は非常に様々なため、通例はなく、大きく問題点となっている部分に対して、アプローチを行っていきます。リハビリのプログラムには、当施設でのリハビリ以外に、自主的に行って頂く自主的なトレーニングの効果も加味されています。人により難易度や頻度は異なりますが、可能な部分を最大限に引き出していきます。

4. プログラムの実施

初めは大きな課題となっている問題点に対し、動作修正と運動学習を図ることで、身体の基礎をしっかりと築いていきます。今回のケースでは、麻痺側の感覚低下から、反張膝の歩行パターンが根強くありました。寝た姿勢でのストレッチングや、麻痺の痙性に対しての促通を行い、起き上がりから、立ち上がり、歩行へと動作をつなげていきました。どの動作においても、誤った動作パターンが共通してみられるため、初期の段階にて念入りに、動作の修正を行っていきます。逆に、立ち上がり一つにおいても、正しい動作パターンが得られることで、立位や歩行に次いでも、正しい筋活動のパターンが得られてきます。より効果的なプログラムの実施にも、大きな問題点となっている誤った動作パターンの修正と、正しい筋活動に導くことで、立案したリハビリプログラムを円滑に進めていくことが可能となります。

身体の基礎が固まってきた段階で、目標達成に向けての実際の活動を徐々に行っていきます。今回は、通勤に必要な歩行スピード、距離、バランスが挙げられました。正しい歩行パターンに修正することで、歩行の推進力が上がり、歩行スピードと歩行距離の延長が図れてきます。実際に、時間を計測しての屋外歩行や、駅構内の移動、電車の乗降などを確認していきます。行っていくうちに、また新たな問題点や課題が見えてくることも多々あります。その都度、修正と本人への注意喚起を促すことで、目標達成に向けての成功体験を積み重ねていきます。

5. 日常生活での目標達成度合いの確認

リハビリにて、身体機能の向上と、動作改善を図りますが、実際にそれらの獲得した動作が、日常生活で行えているかを確認していきます。リハビリプログラムを実施していく経過でも、随時、進捗状況は追っていきます。実際に行ってみて、「この動作がやっぱりうまく行かない」、「ちょっとした段差を跨ぐのがこわい」といった新たな問題点に対して、再度評価を重ねながら動作獲得を図っていきます。初期評価から、目標達成までの過程は、必ずしも予定していた通りとはいきません。中には、途中で体調の悪化や、リハビリが来られずに筋力がまた落ちてしまったというハプニングもあるかもしれません。急なアクシデントなど、想定外のことがあるからこそ、初めに立案したリハビリプログラムにその都度立ち返り、目標の再確認や軌道修正を行っていきます。リハビリの過程や、終わった後でも、常に評価と修正は行っていきます。

リハビリベース国分寺の取り組み

今回は、当施設に通って頂き脳出血後のリハビリに、励まれている方を挙げさせて頂きました。リハビリ当初は、不安が強く、屋外歩行に対しても恐怖心を強く持たれていました。一つずつ、課題をこなしていく中で、屋外歩行での自信も付き、活動範囲も少しずつ増えていきました。当初の状態から、目標達成までの幅は物凄く大きい状態でしたが、少しずつ目標へ近づいて来られたのも、ご本人の諦めない気持ちや、挑戦し続ける力強さがあったことで、実現できたことだと感じます。身体機能に対して、的確な評価からリハビリを行い、着実な改善を見出していく。それに加えて、本人やご家族の方とも密にコミュニケーションを取ることで、課題への取り組み方や、目標への方向性を共有していくとは、リハビリベース国分寺の強みとして掲げています。今回、脳血管疾患においてのリハビリとして、目標に向かって励まれた当方に、大きな拍手を送ります。

リハビリベースの体験リハビリしてみませんか?

☟お問合せはコチラ☟

尾作研太 理学療法士

回復期病院にて4年間勤務、主に整形外科や脳血管疾患、脊髄損傷のリハビリに従事。海外の大学にて、ヘルスケアの学位を取得後、訪問リハビリと地域の介護予防に参画。脳血管疾患の方の動作獲得や、装具を含めた歩行の修正、社会復帰までサポートしている。

脳出血後に人混みは不安!?

●脳卒中後に人混みは不安!?

●不安な方へのリハビリ

●脳出血後に体力が低下して長時間歩けなくなる原因は!?

●そのリハビリは

脳出血後に人混みは不安!?

脳出血後に人混みを歩くことに不安を感じるのは、脳出血が起きたことによって脳に損傷が生じ、それが不安や恐怖の感情を引き起こすからです。このような状況では、脳が正常に機能しなくなり、身体的にも心理的な影響も生じる可能性があります。具体的には、歩行障害や筋力低下、感情の変化などが見られる場合があります。これらの症状が人混みを歩くことに対する不安を引き起こす原因となるのです。

また、脳出血後には、周囲の刺激に敏感に反応することがあるため、人混みを歩くことが過剰な刺激となってしまっている可能性があります。これは、脳の機能が正常に働かず、情報を処理できないほどの過剰な刺激が脳にストレスを与えている可能性があります。さらに、脳出血後には、自己意識や自信の喪失など、心理的な問題が発生することがあります。人混みを歩くことに対する不安は、このような心理的な問題から引き起こされる場合もあります。自分が他の人と比較したり、不器用な動きをして周囲に迷惑をかけることを恐れるなど、自己評価の低下が原因となることがあります。

以上のような理由から、脳出血後には、人混みを歩くことに対する不安が生じる場合があります。このような場合には、リハビリテーションや心理的な支援など、適切な対処方法を見つけることが大切です。

不安な方へのリハビリ

脳出血後に人混みを歩くことに不安を感じる方には、以下のようなリハビリテーションがあります。

歩行訓練:歩行訓練は、歩行能力を回復させるためのトレーニングです。まずは、歩行器や杖を使って安定した歩行を目指します。その後、段階的に歩行器や杖を外して、自立歩行を目指します。段階的な歩行能力の改善は機能回復を感じることができ、身体機能の向上だけでなく、心理面にも良い効果をもたらします。

認知行動療法:認知行動療法は、不安感や恐怖感を減らすための心理療法です。具体的には、不安を引き起こす思考や行動を変えることで、不安を和らげることが目的です。

感覚統合療法:感覚統合療法は、身体感覚を改善することで、バランス感覚や空間認識を改善するための療法です。この療法を行うことで、人混みを歩くことに対する不安感を軽減することができます。

グループセラピー:グループセラピーは、同じような状況にある人たちと共にセラピーを受けることで、互いに支えあうことができる療法です。これにより、自分だけが不安感を感じているわけではないことを実感し、不安感を和らげることができます。

日常生活場面でのリハビリ:リハビリテーションだけでなく、日常生活での練習も重要です。例えば、散歩や買い物など、人混みに出る機会を積極的に増やすことで、不安感を軽減することができます。リハビリベース国分寺では駅前の施設のため、実際の場面での評価と訓練をすることができます。

上記のようなリハビリテーションを、個々の状況に合わせて実施することで、人混みを歩くことに対する不安感を軽減し、より自信を持って日常生活や社会復帰を支援することができます。ただし、リハビリテーションには個人差があり、継続的なサポートが必要になる場合もあります。

脳出血後に体力が低下して長時間歩けなくなる原因は!?

脳出血後に体力が低下して長時間歩けなくなる原因には、いくつかの要因が考えられます。

●身体的損傷

脳出血によって脳に損傷が生じるため、運動機能に影響が出ることがあります。脳出血が起きた場所によって、身体のどの部位が影響を受けるかが異なりますが、足の筋肉や神経に影響が出ることが多いため、歩行能力が低下することがあります。

●疲労

脳出血後は、回復期間中に疲れやすくなる傾向があります。これは、脳が損傷を受けたことによって、脳が活動するために必要なエネルギーが増えるためです。そのため、通常よりも疲れがたまりやすくなり、長時間歩くことが難しくなることがあります。

●不安やストレス

脳出血後には、不安やストレスが増加することがあります。これは、病気や治療によって生じる身体的な負担や、生活の変化による心理的なストレスによるものです。このような状況では、身体の緊張が高まり、疲れやすくなることがあります。

これらの要因が重なって、脳出血後に体力が低下して長時間歩けなくなることがあります。しかし、適切なリハビリテーションや身体活動を継続することで、身体機能の回復や疲労軽減が期待できます。リハビリの専門家の指導のもと、適切な運動を行い、体力を徐々に回復させることが大切です。

体力UP!そのリハビリは

脳出血後に体力が低下して長時間歩けない患者には、以下のようなリハビリが必要となります。

●歩行訓練

歩行訓練は、脳出血後に歩行能力を回復するための重要なリハビリです。まずは、歩くこと自体に慣れるために、歩行器や杖を使用したり、手すりなどを使用して立位訓練を行ったりします。その後、徐々に歩く距離や時間を増やしていくことで、歩行能力を向上させます。

●筋力トレーニング

脳出血後には、筋肉の萎縮や筋力の低下が生じることがあります。筋力トレーニングを行うことで、筋肉の力を回復させることができます。特に、足の筋肉を鍛えることで、歩行能力の向上につながります。

●有酸素運動

有酸素運動を行うことで、心肺機能を改善することができます。ウォーキングなどの運動を行うことで、体力を回復させることができます。

●バランス訓練

脳出血後には、バランス感覚が低下することがあります。バランス訓練を行うことで、歩行中の転倒リスクを減らし、歩行能力の向上につながります。

●日常生活動作の訓練

日常生活動作の訓練を行うことで、歩行以外の身体活動も行うことができます。例えば、自立歩行や階段の昇降、トイレの使用など、日常生活に必要な動作を練習することで、身体能力を向上させます。

これらのリハビリを継続的に行うことで、脳出血後に体力が低下して長時間歩けない患者の歩行能力を回復させ、生活の質を改善することができます。

リハビリベースの体験リハビリしてみませんか?

☟お問合せはコチラ☟

原嶋崇人 リハビリベース国分寺院長 運動器認定理学療法士

小児から高齢者、俳優からスポーツ選手のリハビリを経験。ラグビーワールドカップ2019のスポーツマッサージセラピスト、TOKYO2020大会の医療スタッフとして派遣経験あり。スポーツ現場へのサポート、地域高齢者に対しての介護予防や転倒予防事業の講師などを行っている。

骨折や人工関節置換術後の痛み

大腿骨頸部骨折の手術の後や人工膝関節の手術の後に病院でリハビリをしたにも関わらず、痛みが残り、自宅に戻っても悩んでいる方も多いと思います。

これらの解決にはきちんとしたリハビリの評価が必要になります。

例えば、炎症の有無、創部の硬さ、筋力の弱さ、可動域の有無などです。転倒による骨折の方は転倒前の状態に戻るようにリハビリをしたり、変形性疾患の方は今までの身体の使い方の整合性を指導する必要があります。

リハビリベース国分寺ではマンツーマンで90分間、体のケアから運動指導、自主練習指導までAIによる評価も行いながら、きめ細かくサポートいたします。

痛みが減った状態で生活を送ることが出来ることで、サークル活動や友人との旅行など行きたいところに行けるようになります。

骨折や人工置換術後の痛みでお悩みの方、まず体験にお越しください。

疾患例

変形性股関節症・変形性膝関節症・各種人工関節置換術後・大腿切断・下腿切断・椎間板ヘルニア・脊柱管狭窄症・脊椎分離症・脊椎分離すべり症・脊柱側弯症・先天性股関節脱臼など

リハビリベースの体験リハビリしてみませんか?

☟お問合せはコチラ☟

脳卒中後の麻痺の腕や指を上手く動かせるようになりたい

脳卒中後の麻痺の腕や指を上手く動かせるようになりたい

脳梗塞などの後遺症では上肢の問題は多くあります。もう少し、腕を挙げたい。

麻痺の手をスムーズに広げられるようになりたい。など麻痺の腕や手の悩みは多いと思います。

病院を退院されてから腕や手に対するリハビリは十分に行う事が出来ず、少しでも麻痺の腕や手を上手に動かせるようになりたいという

これらの改善には組織の弾力性を出し、可動域の改善から拮抗筋などに刺激を入れながら適切な運動学習による学習が必要になります。

疾患例:

脳出血

脳梗塞

くも膜下出血

脳外傷

リハビリベース国分寺では最先端AIによる評価も行いながらマンツーマンで90分間、体のケアから運動指導、自主練習指導まで、きめ細かくサポートいたします。

歩行に自信を持てることで、旅行やスポーツ観戦など行きたいところに行けるようになります。

脳卒中後の歩行でお悩みの方、まず体験にお越しください。

リハビリベースの体験リハビリしてみませんか?

☟お問合せはコチラ☟

脳卒中後の歩行能力改善へ!

これらの解決にはしっかりとした手順を踏んでリハビリを行っていく必要があります。

リハビリ病院を経て退院されている方でも、体幹の機能が悪く姿勢が崩れている人もいます。

そのためには体の根幹から姿勢を作っていきます。また、足が引っかかってしまったり思うように歩けない方でも、しっかりと股関節や膝関節、足関節の可動域を出せるようにし、筋肉を動かして、正しい動作を学習していく必要があります。

疾患例:

脳出血

脳梗塞

くも膜下出血

脳外傷

リハビリベース国分寺では最先端AIによる評価も行いながらマンツーマンで90分間、体のケアから運動指導、自主練習指導まで、きめ細かくサポートいたします。

歩行に自信を持てることで、旅行やスポーツ観戦など行きたいところに行けるようになります。

脳卒中後の歩行でお悩みの方、まず体験にお越しください。

リハビリベースの体験リハビリしてみませんか?

☟お問合せはコチラ☟