趣味と健康状態

目次

1、 はじめに

2、 趣味活動について

3、 趣味活動の種類・効果について

4、 趣味活動と介護度について

5、 趣味活動と認知症予防

6、 まとめ

1、はじめに

日本は世界一の長寿大国で、高齢者の数も年々増加している事は知っている方も多いと思われます。2035年には高齢化率が33.7%で国民の約3分の1が65歳以上となる予測となっております。また、一方で健康面だけでなく、心理面でも問題が増加するとも言われております。その中でいかに心身共に健康を保っていけるのか、一緒に考えて行きましょう。

2、趣味活動について

皆様は何か継続して取り組まれている趣味活動がありますか?

生活環境やお仕事の関係などで実施できていない方もいらっしゃるのではないでしょうか。2024年では国内旅行へ行かれた方が48.3%、映画鑑賞が38.1%、外食へ行かれた方が35.6%となっております。仕事よりもプライベートを重視する方も年々増加しております。趣味活動を行うことで、心身の健康維持や向上、生活の質の向上に役立ちます。具体的には、運動による体力維持やストレス解消、趣味による脳の活性化、社会とのつながりによる精神的な安定などが期待できます。また、趣味・余暇活動は、仕事や日常生活で不足しがちな自己肯定感や達成感を得る機会にもなります。

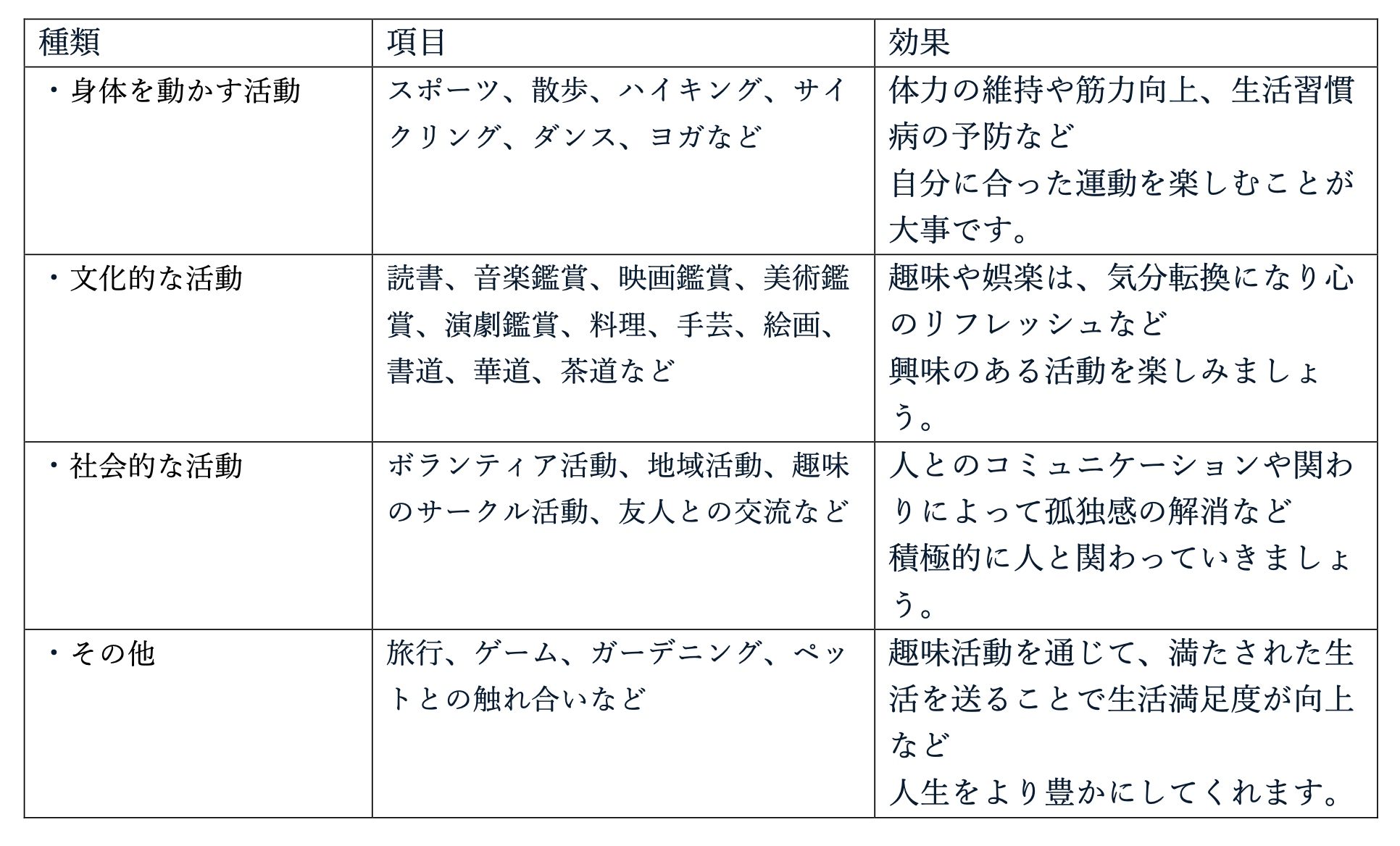

3、趣味活動の種類と効果

趣味活動には以下の効果があると言われております。

趣味活動を充実させるためのポイント:

➀ 興味のある活動を選ぶ

自分が本当に楽しみたい活動を選ぶことが大切です。

➁無理のない範囲で続ける

毎日少しずつでも、継続することが大切です。

➂仲間と楽しむ

1人で楽しむだけでなく、仲間と一緒に行動することで、 より一層楽しむことができます。

➃新しいことに挑戦する

新しい趣味や習い事に挑戦することで、世界が広がります。

➄休息も大切

休息も趣味活動の一部です。適度に休息をとり、心身ともにリフレッシュしましょう。

趣味活動は、人生をより豊かに、より健康的に過ごすための大切な要素です。是非、自分に合った趣味活動を見つけて、充実した時間を過ごして下さい。また、高齢者の方の生きがいやQOLの向上を目指し、いきいきと過ごすためには生活環境の整備や社会活動への参加が必要になります。社会とのつながりが出来ることにより健康寿命の延長を図る事ができると考えられております。

4、趣味活動と介護保険について

現在では、介護保険において介護度を改善させることは困難とされております。介護度の改善にはリハビリテーションの実施、高齢者の活動範囲を広げる趣味・余暇活動などが身体機能の維持や悪化の抑制となります。特に運動はスポーツグループに参加した方が要介護状態になりにくいといった見解も見られるようになっております。

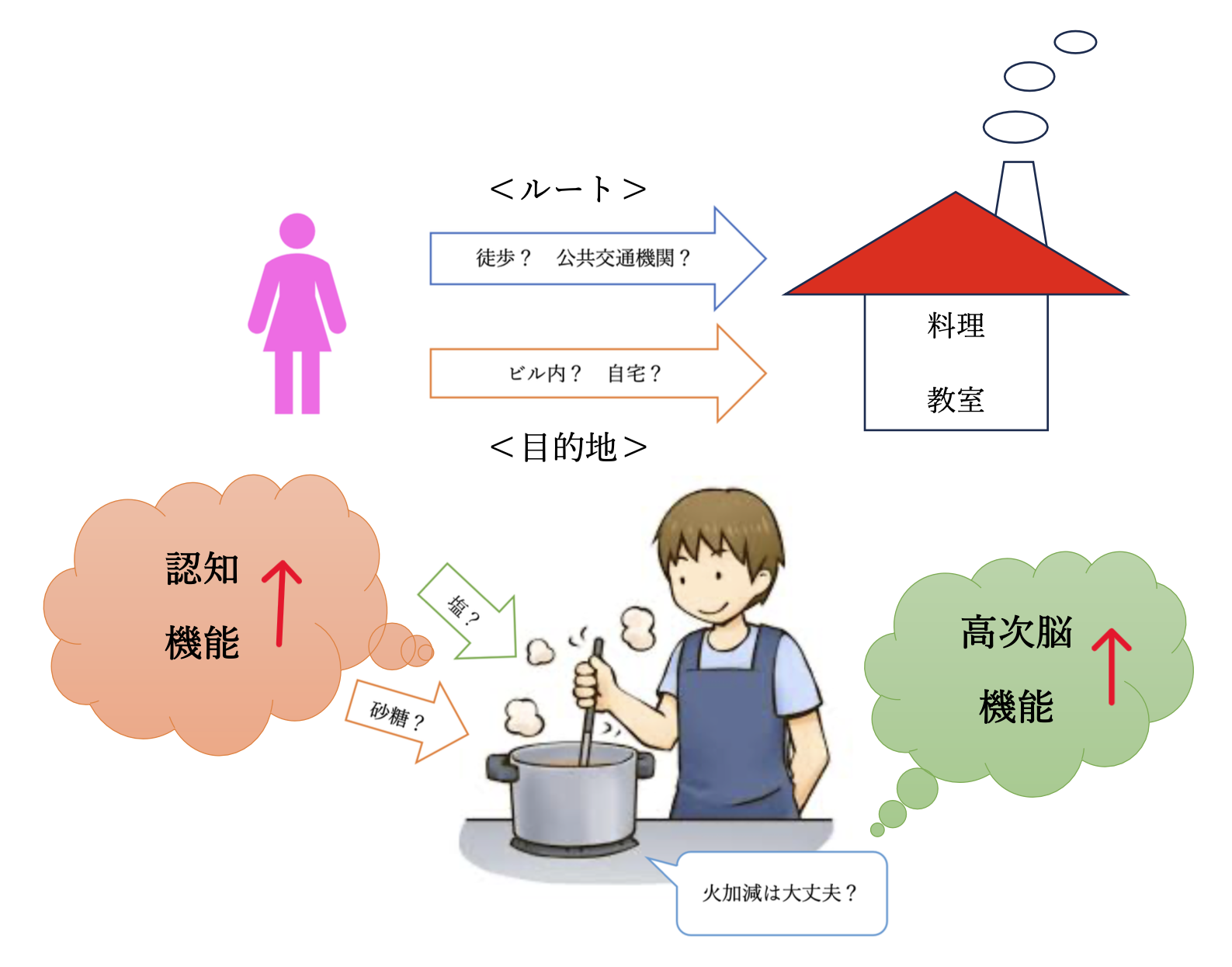

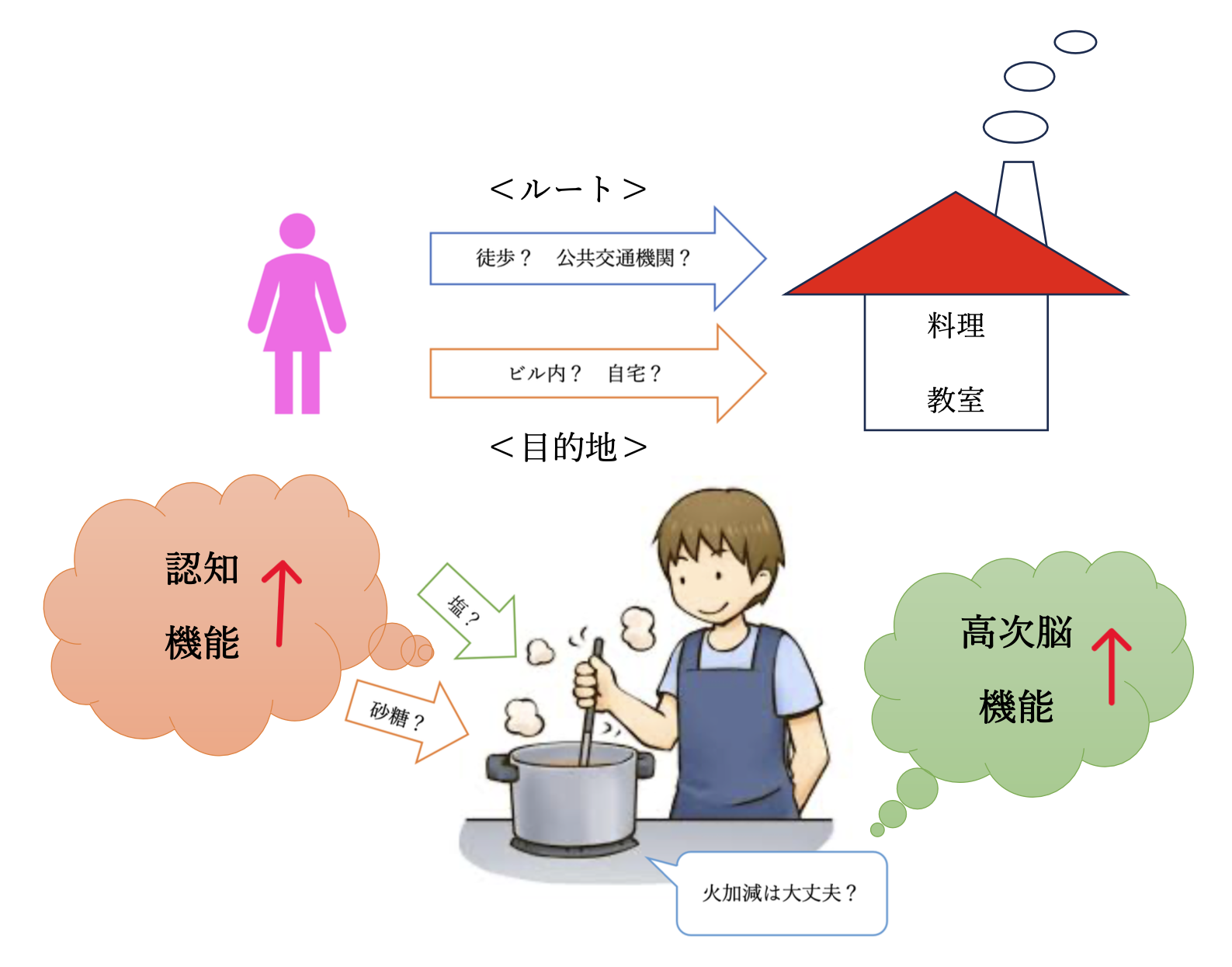

一つ具体的な例を挙げると・・・・

『料理教室へ通い料理の勉強をしたい』となると、料理教室までの道のりや公共交通機関の利用などを検討しなくてはなりません。また教室が2階にあった場合だと階段の昇降ができなければなりません。趣味活動を充実させる為には身体機能の維持もそうですが、料理などでは調味料の量や火加減など認知機能や注意機能の要素も必要になってきます。しかし、趣味活動を行うことで、公共交通機関の利用や身体機能の維持、脳機能の活性化を図ることも可能という考え方もできます。

現在では介護保険を利用してリハビリやヘルパーの支援を受けながら生活をされている方もいらっしゃると思います。しかし、人手不足で思うようなサービスを受けられることもできない可能性も増加してきております。介護を受ける前に積極的な活動への参加が介護予防には必要になってきます。社会参加においてスポーツや趣味、町内会への参加は最も介護状態になりにくいという報告もあるため社会との交流も図った趣味がオススメです。

5、趣味活動と認知症予防

認知症の予防には、趣味・余暇活動を楽しむことが効果的だとされています。特に、ただ活動するだけでなく、自発的に楽しめる趣味に取り組むことが脳の活性化につながります。

<認知症予防に期待できる趣味活動>

認知症予防に効果が期待できる活動は多岐にわたります。

・運動:ウォーキングなどの軽い運動は認知機能の維持に効果的です。屋外での活動量を増やすことで、認知機能の低下を抑える可能性が示されています。

・手先を使う活動:手芸や塗り絵、ジグソーパズルなど、手先を使う作業は脳を刺激します。パソコン作業も同様に脳の活性化に役立ちます。

・脳を刺激する活動:テーブルゲームや写真撮影は脳に刺激を与えるだけでなく、他者との交流のきっかけにもなります。アロマや指体操も認知症予防に効果が期待できます。

・社交的な活動:仲間と楽しめるスポーツや、サークル・教室への参加など、他の人との交流を伴う活動は特に効果的です。グループでの趣味活動は、一人で行うよりも認知症のリスクを低下させる可能性があるという研究結果も出ています。友人との積極的なコミュニケーションも認知症予防に良いとされています。

<活動を続けるポイント>

趣味・余暇活動は認知症の特効薬ではありませんが、定期的に続けることで予防効果が期待できます。

・楽しめること

ご自身が楽しめる趣味に取り組むことが大切です。新しい趣味を始めることも良い刺激になります。

・継続性

一人で続けるのが難しい場合は、同じ趣味を持つ人が集まるサークルや教室に参加し、継続しやすい環境を作ることをオススメします。

国立長寿医療研究センターの研究でも、高齢期に趣味・余暇活動を楽しむことが認知機能の維持に効果的であることが示されています。趣味を持つ人は認知症の発症リスクが低いという結果も出ており、趣味の数が多いほどそのリスクがさらに低くなる傾向が見られます。

6、まとめ

今回の趣味・余暇活動を継続することで身体機能の維持や向上、精神的な安定、認知症の予防などを図る事ができます。皆様もこれから自分に合う趣味や余暇活動を見つけて健康の維持を図り、日常生活や友人・家族との旅行などもっと生活を豊かにしていけるように頑張っていきましょう!

リハビリベースでは、趣味・余暇活動を再開できた方が大勢いらっしゃいます。体験は無料で実施しておりますので、是非、一度体験してみてください。皆様のご来院をお待ちしております。

参考文献

・原田 隆、加藤 恵子、小田 良子、内田 初代、大野 知子:高齢者の生活習慣に関する調査(2)-余暇活動と生きがい感について- 名古屋文理大学紀要 第11号(2011)

・伊佐地 由梨、東 珠美:高齢期における余暇活動の効果 日本家政学会誌Vol73 NO1 1−9(2022年)

・金森 悟、辻 大士、甲斐 裕子、山北 満哉、林 尊弘、菊池 宏幸、近藤 克則:スポーツによる高齢者の介護予防と政策展開に関する提言 JAGES project

・小園 麻理菜、権藤 恭之、小川 まどか、石岡 良子、増井 幸恵 他:余暇活動と認知機能との関連 老年社会学、38(1):32−44、2016年

・鈴木 隆雄、島田 裕之:認知症の予防マニュアル 独立行政法人 国立長寿医療研究センター