お知らせ・ブログ

-

-

営業時間 9:00~18:00月~金(定休日:土日祝祭日)

042-401-0890 - 体験・予約・お問合せ

営業時間 9:00~18:00月~金(定休日:土日祝祭日)

042-401-0890お知らせ・ブログ

日中の30度超えが当たり前だった2025年の夏。気象庁によれば、梅雨時期の雨も少なかったため、多くの観測地点で、6~8月の平均気温が歴代1位となったそうです。

9月現在も残暑厳しく、外を歩く時は、暑さ対策が欠かせません。湿度もいまだ高く、特にゲリラ豪雨の後は、湿った空気が肌にまとわりつくような感覚があります。そのせいで、自律神経が乱れる原因となる、エアコンによる室内外の温度差も中々解消されません。

夏バテを感じている方は、少なくないのではないでしょうか。

さらに、8月に入ってからは各地で豪雨があり、9月の初めにも台風がありました。気温や湿度、気圧などの変化から来る不調を俗に「気象病」と呼びますが、夏バテの大元には気象病があることもあります。

また、気象病とは異なりますが、夏から冬へと移り変わる今の時期は、日照時間の減少によって幸せホルモンの一つであるセロトニンの分泌が減少し、鬱病に近い気分の落ち込みを感じる方もいます。

今回の記事では、秋口に来る不調の解消方法について、「夏バテ」「気象病」「日照時間の減少」の面から解説いたします。

リハビリベースにご来院される皆様には、「ライフゴール」という、リハビリの目標を決めていただいております。

現在リハビリをしている・検討している方も、何か達成したい目標があるのではないでしょうか。

その歩みを止めず、元気にリハビリを続けていくために、防ぐことの出来る不調への対策は、積極的に行ってみてください。

夏バテとは病名ではなく、夏頃に起こる倦怠感や食欲不振などの、慢性的な不調を指します。

他の病気などでなく、しかし不調を感じる場合には、夏バテが考えられます。

夏バテの原因はおおよそ、三つに分けることが出来ます。脱水、食欲不振とそれによる栄養不足、寒暖差から来る自律神経の乱れです。

一つ目の「脱水」は、夏ですと、熱中症の要因となる印象が強いかも知れません。確かに、熱中症になる場合は脱水になっていることが多いのですが、熱中症になっていなければ大丈夫だとは限りません。そもそも脱水自体が、頭痛や嘔吐、全身の倦怠感などの体調不良を引き起こします。

|

項目

|

熱中症

|

脱水症

|

|

定義

|

高温多湿な環境下で、体内の水分や塩分のバランスが崩れ、体温調節機能が破綻することで起こる一連の症状の総称。

|

体内の水分が不足している状態・水分と塩分(電解質)の喪失が原因。

|

|

主な原因

|

高温多湿の環境、直射日光、激しい運動、不適切な服装。体温調節機能の不全。

|

水分摂取不足、発汗、下痢、嘔吐、利尿剤の使用、糖尿病など。

|

|

主な症状

|

体温の上昇、めまい、立ちくらみ、吐き気、頭痛、全身の倦怠感、筋肉の痙攣、重症化すると意識障害や痙攣。

|

口の渇き、尿意の減少、皮膚や唇の乾燥、めまい、立ちくらみ、頭痛、食欲不振。

|

|

病態のメカニズム

|

体温上昇に伴い、体内の水分・塩分バランスが崩れる。特に、体温調節中枢が機能不全に陥ることが特徴。

|

体内の水分が減少することで、血液が濃縮され、臓器や細胞への血流が減少する。

|

涼しくなって来たから熱中症にはならない、と安心していると、エアコンなどによる乾燥から「かくれ脱水」になってしまうかも知れません。水分補給はしっかりとしましょう。

飲み物については、食欲がない場合には、温かい飲み物も効果的です。二つ目に挙げた「食欲不振」は、冷房や冷たい飲み物などによって、体が冷えて、内蔵の働きが弱まっていることが原因になっている可能性があります。

温かい飲み物でリラックスすることによって、三つ目に挙げた「自律神経の乱れ」の緩和も期待できます。

なお、常温の水であっても就寝前に飲むことで、血流を改善し、交感神経を休めます。

他にも、以下の記事でご紹介したような寒暖差の対策によって、自律神経を乱さない工夫も大切です。

また、全て夏バテのせいだと決めつけず、医師に相談することも大切です。

夏の疲れを労る気持ちで、自分の体や心を日々観察しながら、自分に合った方法を探してみてください。

秋は台風が多くなる季節です。台風が起きると気圧が大きく変化して、体調に影響を与えます。そのような気象の変化から来る体調不良を俗に、気象病と言います。台風頭痛、天気痛、低気圧不調などとも呼ばれます。

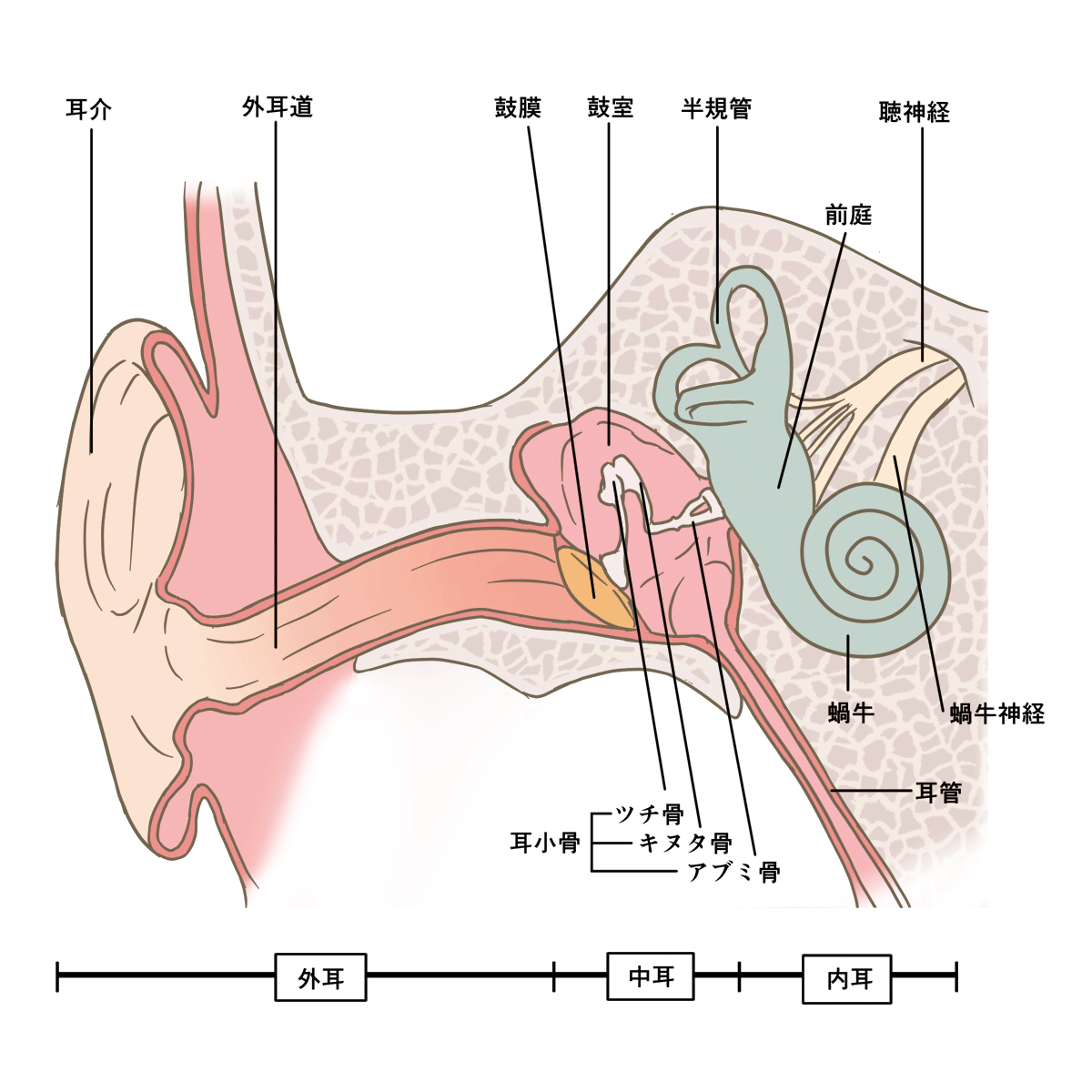

症状として特に多いのは、片頭痛やめまいです。これは、気圧を感知するセンサーであり、なおかつ体の平衡感覚を司っている「内耳」に影響が出て、自律神経が乱れるためだと考えられています。

元々片頭痛などの持病がある方はより頭痛が起こりやすくなりますし、夏バテや睡眠不足があると、これまでに気象病がなかった人でも、症状を感じることがあります。

自律神経が整っていれば、影響の緩和が期待できます。自律神経を整えるには、規則正しい生活や、日光を浴びること、睡眠を取ることが基本です。

今まさに頭痛やめまいに悩まされている、という場合には、耳のマッサージによって耳のむくみを取ることで解消されるかも知れません。ホットタオルなどがあれば、温めることも方法の一つです。

症状が酷い場合には、薬を飲む手もありますし、気象病外来をしている医院もあるようです。近くになければ、内科や耳鼻科も助けになります。

この時期に、特にきっかけや理由もないのに、気分の落ち込みを感じるという方もいるのではないでしょうか。その原因はもしかすると、日照時間の変化かも知れません。

2025年は6月21日に夏至を迎えました。以降、日の入りは徐々に早くなっていましたが、「秋の日はつるべ落とし」ということわざの通り、特に秋になると、日の入りはさらに加速します。

9月23日に迎えた秋分の日には、夏至と比べると、2時間30分も日が短くなっていました。

これが冬至になると、なんと夏至に比べて、5時間も昼が短くなります。

そのように日照時間が減り、太陽の光を浴びる時間が減ると、太陽の光を浴びた時に生成されるセロトニンの分泌が減り、気分の落ち込みを感じやすくなります。

毎年のように発症している場合には「冬季鬱」かも知れません。冬季鬱は正式には季節性感情障害(SAD)と呼ばれる病気で、強い疲労感や倦怠感、眠気や過食、気分の落ち込みといった症状があります。

対策としては、積極的に外に出て、日光を浴びることが考えられます。

ただ、だるさを感じる中では、長時間の外出が難しい方もいらっしゃるでしょう。そんな時は短時間の日光浴でも効果が高まるように、食事から変えてみるのはいかがでしょうか。

セロトニンの生成には、乳製品や大豆などに豊富に含まれる「トリプトファン」、レバーや赤身肉などに含まれる「ビタミンB6」が不可欠です。トリプトファンもビタミンB6も両方豊富に含まれている赤身魚やバナナは特に、栄養摂取にうってつけです。

よく噛むことで、セロトニンを分泌するセロトニン神経も活発になります。朝、上記のような栄養のある食事をよく噛んで食べ、日光を浴びると、調子を整えようとする体の助けになります。

季節の変わり目が終われば、涼しく、過ごしやすい気候になっていきます。原因のはっきりしない不調は苦しいものですが、今は夏の疲れを癒やしながら、のんびりと過ごしてみてはいかがでしょうか。

リハビリベースでは、リラックスできる時間と空間を大切にしています。体験リハビリも行っていますので、ぜひお問い合わせください。

参考

「2025年夏(6月〜8月)の天候」(国土交通省気象庁 https://www.data.jma.go.jp/cpd/longfcst/seasonal/202508/202508s.html 閲覧日2025/9/6)

「雨・台風が迫ると体調不良に 自律神経乱れ「気象病」」(日本経済新聞 https://www.nikkei.com/nstyle-article/DGXZZO75723870U1A910C2000000/)

「【最大5時間も変化!】日が短くなる秋冬。夏との日照時間との違い&リスクを徹底調査してみた」(YAMAHACK https://yamahack.com/5056#content_4)

「日の出入りの季節変化」(国立天文台 https://eco.mtk.nao.ac.jp/koyomi/wiki/C6FCA4CEBDD0C6FEA4EAA4C8C6EEC3E62FC6FCA4CEBDD0C6FEA4EAA4CEB5A8C0E1CAD1B2BD.html)