脳卒中 後遺症 電気刺激IVESの効果は!?

脳出血、脳梗塞の後遺症として、特に悩ましいこと。

「手足が思うように動かない」、「上手くコントロールができない」。

脳のダメージにより、運動神経の経路が絶たれ、自分の意思に沿って関節や筋肉を動かすことができない症状が、後遺症の悩ましいことの一つとして、必ず挙げられます。

意思に基づいて筋力が発揮されることを、“随意性”と呼びます。この随意性が後遺症により得られない事で、上肢では手が持ち上げらない、下肢では思うように歩けないといった症状がみられます。

それでは、この随意性の低下に対して、どのようにリハビリをしていくのか。手段の一つに電気刺激が挙げられます。

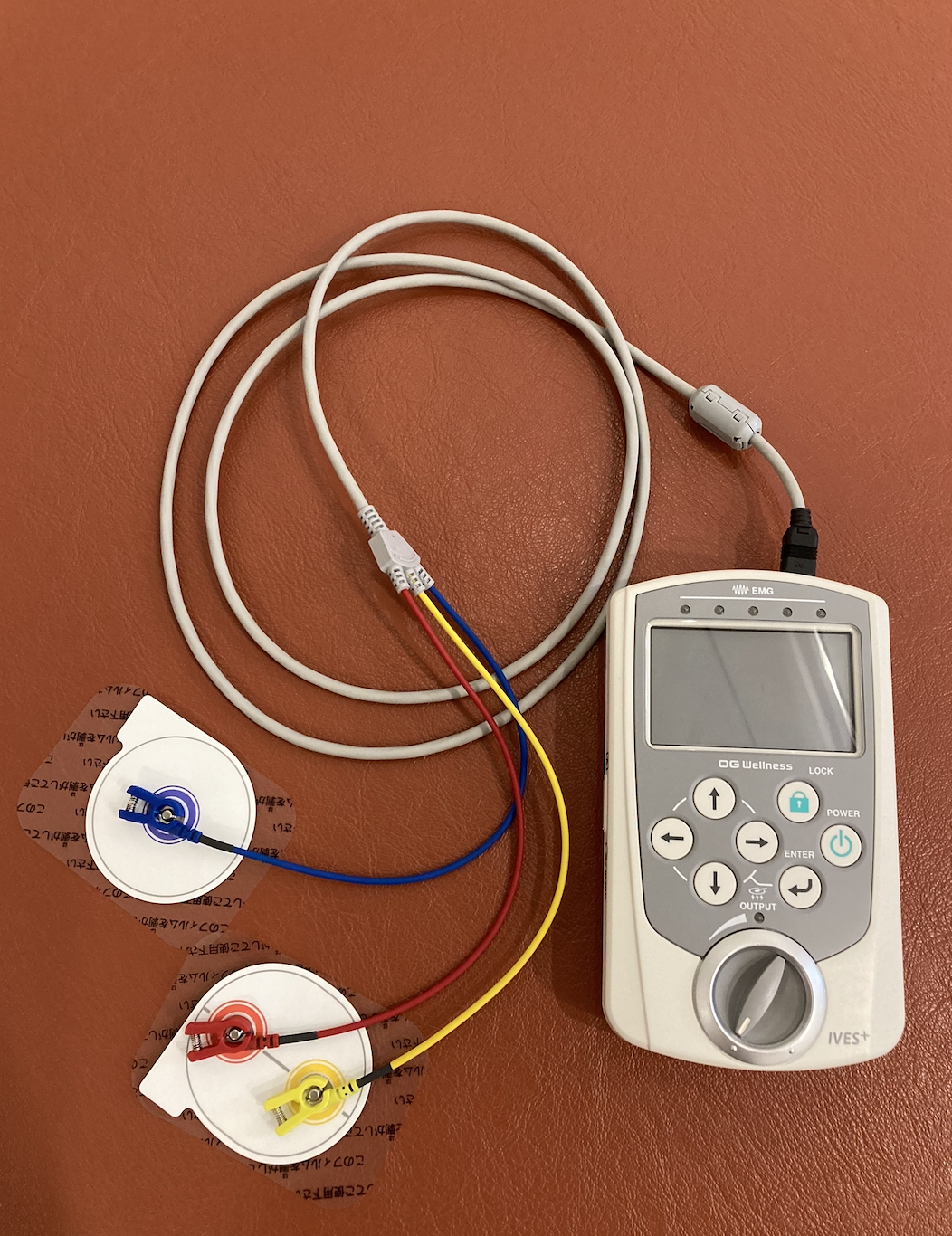

今回は、脳卒中の後遺症に対して、電気治療器として有名なIVESを使用し、実際に当施設での治療効果をお見せしていきます。

電気刺激とは

電気刺激とは、運動麻痺による後遺症で、随意性が低下した箇所にに対し、筋と神経に電気を流して動かせるようにすることを指します。リハビリの方法は、「脳卒中リハビリテーションガイドライン」と呼ばれる、脳卒中患者に対してエビデンス(科学的な根拠)が取れた、様々なリハビリ方法の推奨度が書かれたガイドラインが存在します。このガイドラインは、推奨度(ABSDE)で表現され、電気刺激療法は、グレードBに値します。

この電気刺激は、ガイドラインの中で大きく二つの効果を挙げています。一つは“随意性の向上”。もう一つに、“痙性の抑制”。

一つ目の“随意性の向上”は、意思とともに筋肉が動かしやすくなることを指します。

もう一つに“痙性”とは、後遺症として麻痺のある手足に筋緊張が高くなっている状態をいいます。これも、後遺症の重症度や、脳の損傷部位により症状は別々ですが、中等度から重度の方は、痙性も強くあります。この痙性を抑制するのも、電気刺激を用いることが推奨度として高く挙げらえれ、実際に筋緊張を落とすことが可能です。

実際の電気刺激による効果

今回は、当施設で麻痺の後遺症に対して電気刺激を行った改善例を紹介します。

先程述べたた電気刺激の働きとして、“痙性の抑制”と“随意性の向上”を図り、動作獲得を果たしました。

■下肢

麻痺のレベルは、人ぞれぞれですが、初めにつま先が上がらない状態であった足首が、電気刺激を用いる事で、上がるようになりました。これは、本人の歩行練習などを通したリハビリの効果も含まれますが、初めにつま先を上げる動作感覚を養ったのは、電気刺激の助けが大きくありました。

開始時:つま先が上がらない。

↓

1ヶ月後:つま先が上がり初める。

↓

2ヶ月後:足の上げる下げるの強弱がつく。

↓

3ヶ月後:指が上がり始める。

■上肢

もう1人の方は、上肢に麻痺の症状があり、指を伸ばすことができない部分に対して、電気刺激を用いました。この方も、痙性があり、指を曲げた状態から伸ばす切り替えに困難さがあったため、指を伸ばす方向に電気刺激を送る事で動作獲得を図りました。

開始時:肩をまっすぐ上げる。

↓

1ヶ月後:肘をまっすぐに伸ばす。

↓

2ヶ月後:手首と指を伸ばす。

↓

3ヶ月後:個々の指を伸ばす。

上肢は、肩から複合的な動きにより、最終的に指の細かい動作が得られます。段階的に身体の中心から近い肩から肘、手首と動作獲得を図り、最終的な指の細かい動作は、特に電気刺激により、細かい動作の感覚を養いました。

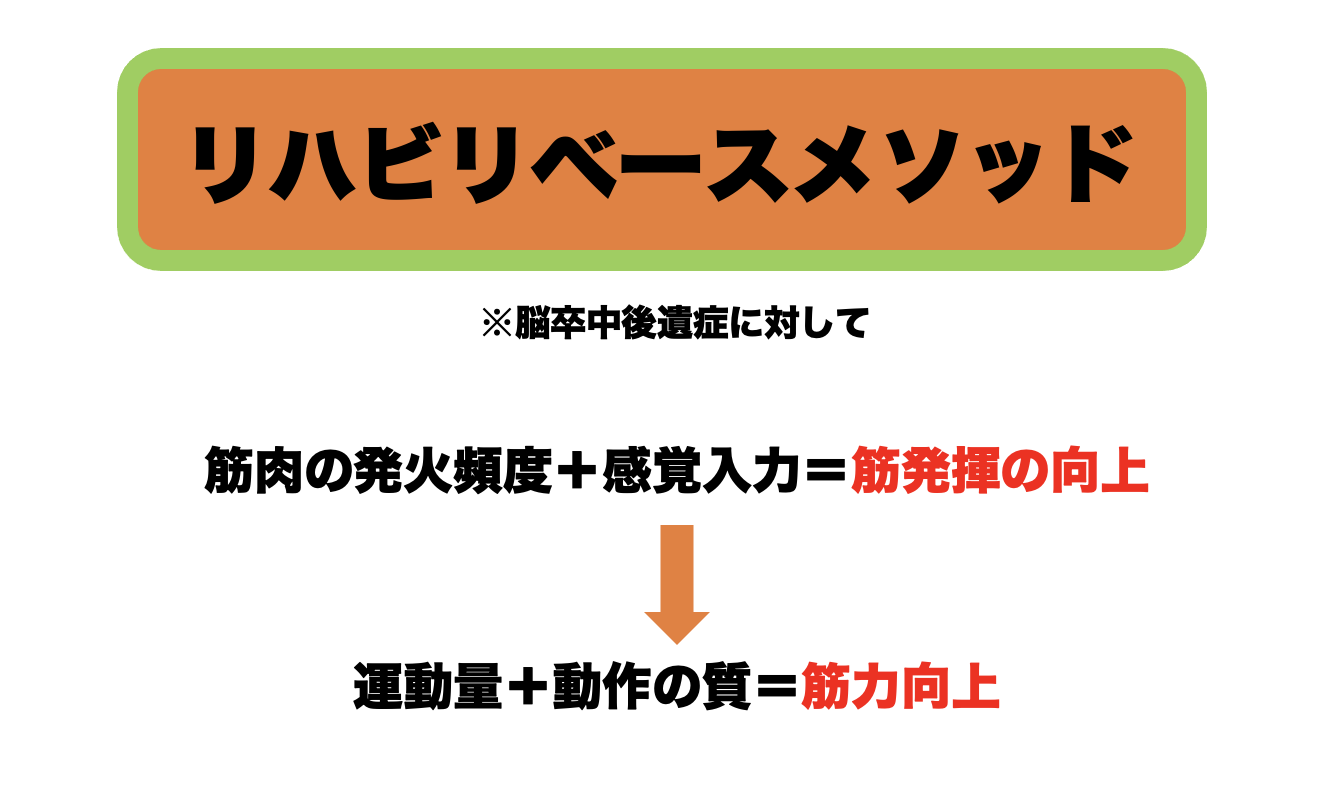

動きや筋力を上げるリハビリベースメソッド

筋力を上げるためには、食事を含めて様々な方法がありますが、特に脳卒中の後遺症をお持ちの方に対しては、大きく分けて二つのポイントがあります。

それは、”発火頻度”と”感覚入力”です。

発火頻度=筋肉を動かす頻度

感覚入力=力を入れる場所とタイミングの再学習

発火頻度とは、運動麻痺により、動かしにくくなった筋肉に対して、出来るだけ多く動かす頻度のことを言います。これは、筋力トレーニングとは別で、負荷をかけずとも、できるだけ筋肉と神経を結びつける事で、筋力をより発揮しやすくします。

感覚入力とは、脳卒中の後遺症として運動麻痺の他に、感覚の低下が挙げられます。皮膚の感覚や、各関節の動きが把握しづらいため、どこでどのタイミングで筋肉を動かすか分かりづらい状態にあります。感覚の低下に対しては、皮膚の感覚や電気刺激を用いる事で、正しい場所やタイミングで、筋発揮を最大限引き上げていきます。

二つとも、難しい言葉に聞こえますが、たくさん動き、動作学習を多く重ねるこの二つをリハビリベースでは強みとしています。やはり、リハビリ過程で、後遺症の動かなくなった手足を、再び蘇られせるためには、運動量が必要です。運動量といっても、質を伴わないと意味がありません。特に、脳卒中の後遺症のような、感覚低下に対しては、皮膚や関節に感覚を入れること。そして正しい動作で行えているか、という点に重きを置いています。

そのためには、後遺症の失われた感覚に対して、電気刺激を送り、正しいタイミングで筋肉を動かせるように促していきます。ここでIVESのパワーアシストモードにて、その感覚を養い、正しい動作が行えてきたら、運動量を多くとる事で、劇的な筋力向上を図っていきます。

リハビリベースメソッド体験

脳卒中の後遺症に対して改善を図ることは、リハビリの即時的な効果も得られますが、生活の再獲得を図るには、長期戦となります。一度、リハビリベースにて体験をして、後遺症に打ち勝つリハビリをしてみませんか?

麻痺などの後遺症に対しての克服方法、リハビリのプロセス、予後予測まで。個々のリハビリを、目標達成までオーダーメイドで組ませて頂きます。

電気治療器IVESの強み

IVESは、電気刺激を送る作業の中でもいつくかの機能があります。代表的な二つの働きとして、単純な電気刺激を送り続けること、もう一つに動きに合わせて電気刺激を送ることもできます。

当施設で、リハビリに励まれた2名の方も、この二つの機能を用いて、動作獲得を図りました。脳卒中の後遺症には、痙性と呼ばれる筋の緊張があり、筋緊張を和らげることが、随意性や動作を獲得する鍵となります。

電気刺激を送り続ける、ノーマルモードにて痙性を緩め、動作練習では、動きに合わせて電気刺激を送る、パワーアシストモードにて動作中の筋活動を促していきます。

様々な電気治療器がある中で、動きに合わせて電気刺激を送ることができるのは、IVESの特徴であり、脳卒中の後遺症で、動作獲得を図る過程では、大きな助けになります。

痙性に対してノーマルモードを使用し筋緊張の抑制

IVESのパワーアシストを用いた歩行パターンの修正

リハビリベースの体験リハビリしてみませんか?

☟お問合せはコチラ☟