2023 年 5 月 23 日公開

脳血管リハビリテーション③ (バランス編)

脳血管リハビリテーション③ (バランス編)

人のバランスってどうやってとられるの? 視覚情報 )、身体から感じる情報(体性感覚 )が統合して行える一連の動作になります。.

脳血管リハビリテーション② で、述べた感覚の話を少し掘り下げてみます。

人は、身体を動かすとき、脳から指令を送り、自分の意思で身体を動かしています(

随意運動 )。物を掴む動作を例に挙げると、物の形状を確認し、持ち方や挙げ方を無意識下に考え、動作を実行しています。

次に、物を持ち続ける動作として、手で把持をしながら落とさないようにする、または手の平でバランスを取る。これは、手の皮膚に触れる感覚や、それぞれの関節の位置情報を得て、手のコントロールをしています。

この視覚情報と、手の感覚は、どちらも必要な情報です。仮に目をつむりながら、物を持とうとする時、人は、対象物がどんな物なのか、情報がないまま物に触れることに、恐怖心が生じてしまいます。

手探りで対象物の質感や、形状、大きさや重さを理解し、初めて、対象物の持ち方を頭で構想することが出来ます。

目をつむった状態で、手のひらに置いたボールを落とさないようにすると、すごく難しい作業になってしまいます。

人は無意識のうちに、動作一つの中で、視覚から得た情報や感覚を統合した上で、効率的に動作が行われています。

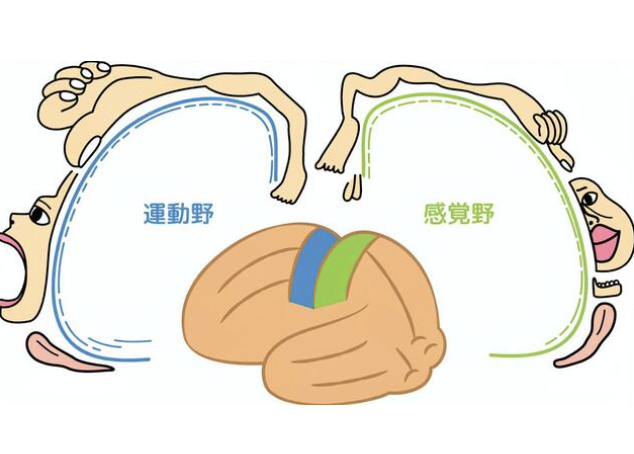

体性感覚は、下の図1 の大きく分けて三つに分類されます。温痛覚 )も含まれています。位置覚 と言われ、深部感覚 に属します。深部感覚には、位置覚の他に、運動の方向を認知する運動覚、振動を感じる振動覚が含まれます。二点識別覚 )、皮膚上に書字された文字を認識する(皮膚書字覚 )を複合感覚と呼びます。この表在感覚、深部感覚、複合感覚の総称を体性感覚と呼びます1)。

感覚の分類をもっと広げてみると、体性感覚の他に、5つの感覚(嗅覚、視覚、味覚、聴覚、前庭覚)を総称し、特殊感覚が挙げられます。前庭感覚 は、感覚受容器として、三半規管と前庭(耳石)器から構成されます。三半規管では、前後左右と水平回転の三つ、耳石器は、速度などを認識することが出来ます。前庭感覚は、身体の平衡調整に関する姿勢反射や、眼球運動の働きと密接に関係しています2)。姿勢制御 )。

上記に述べた様々な感覚は、

脳血管リハビリテーション② の挙げた、脳の大きな分類の中で、頭頂葉の中心後回にある、感覚野に統合されます。

その感覚の経路としては、

脳に到達する3次ニューロン 、

脊髄を通る2次ニューロン 、それぞれの

関節や皮膚に繋がる1次ニューロン の三つの経路に分かれます。

神経路が通る脊髄の中でも、

表在感覚 (触覚、温痛覚)、

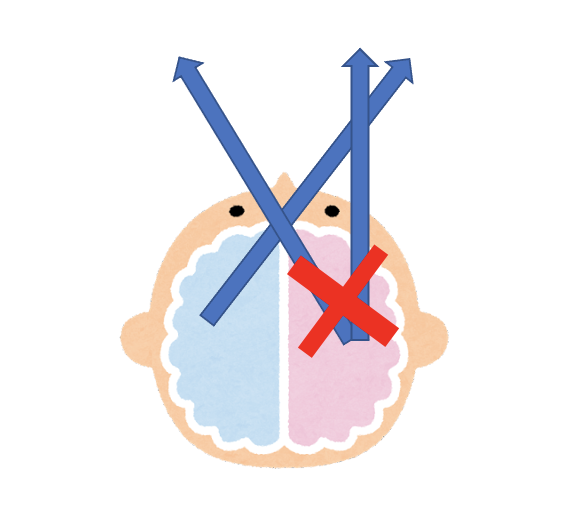

深部感覚 は、脊髄内で位置している部分が異なり、1次ニューロンの皮膚から得た情報は、2次ニューロンに属する脳幹で交差し、3次ニューロンに到達します。

右側の脳で脳梗塞が起こると、左側の麻痺の症状が出るといった、梗塞とは反対側で症状が起こる機序は、この2次ニューロンにて反対側へ交差することで生じる現象です。

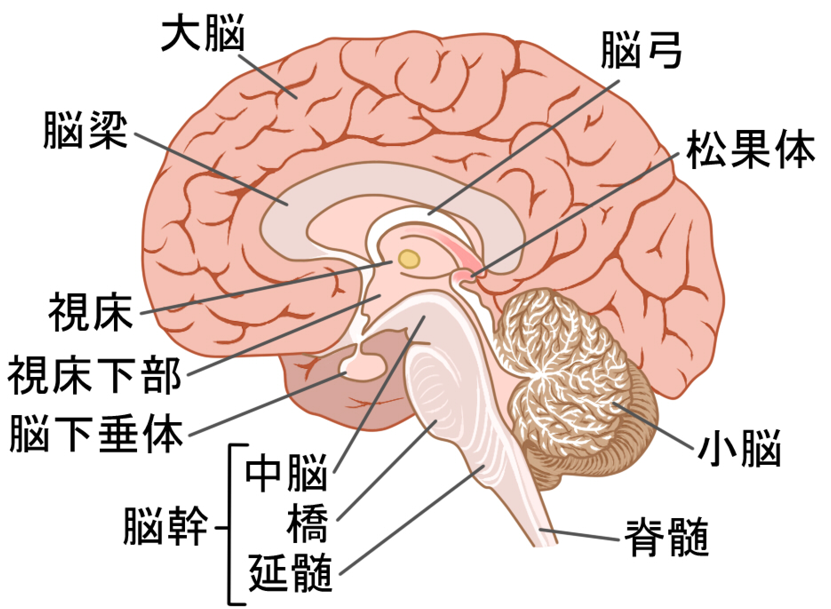

脳血管リハビリテーション② では、大脳の分類に関して大まかに述べましたが、今回は、2次ニューロンを担う、脳幹に関して説明します。

脳幹は、大脳の下に位置し、上から中脳、橋、延髄に分かれます。また脳幹の後ろに小脳が存在します。

脳から脳幹、そして脊髄へと経路は繋がります。(小脳の働き、脳幹から大脳の視床への経路は、また続編で述べていきます。)

初めに中脳は、覚醒に関与する脳幹網様体、体性感覚の伝導路であり内側毛帯、温痛覚を担う脊髄視床路、眼球の運動に繋がる動眼神経、滑車神経があります。橋では、同じく網様体、内側毛帯、脊髄視床路は、加えて顔面の感覚を担う三叉神経、表情筋を支配する顔面神経があります。先程述べた、バランスを司る前庭感覚も内耳神経を通して橋に繋がります。

一番下に位置する延髄は、中脳から同様な経路が存在しますが、舌の運動を担う舌下神経、咽頭の感覚や味覚を支配する舌咽神経、運動学習に関与するオリーブ核が代表的な神経路として挙げられます。

延髄は特に、小脳と連絡をとり、姿勢制御の中で筋緊張をコントロールしています。姿勢やバランスを保つメカニズムは、脳幹にて前庭覚や視覚情報、小脳と密接に関与しながら、姿勢制御を担っているこがよく分かります。バランスと言っても、一筋縄に片つけることは出来ず、他にも3次ニューロンの大脳系にて、感覚や情報が統合された結果、姿勢が保たれています3)。

今回は、バランスに関して、視覚から前庭覚の統合と働き、脳から脊髄を通り皮膚や関節までの経路を大まかに述べてきました。隅々までバランスに関与する感覚や経路を追うと、膨大な情報量となり、全てを述べることは出来ませんが、代表的な姿勢制御に必要な働きを挙げさせてもらいました。ベッドから1人で起きられるようになりたい 。″〝ベッドから車椅子へ1人で移れるようになりたい 。″〝自宅内、手すりや杖を使ってもいいから歩けるようになりたい 。″〝屋外にて、1人で歩けるようになりたい 。″全ての動作に共通してバランス機能が必要 となり、難易度は段階的に増していきます。.

リハビリベース国分寺では、現在の身体機能から目標である動作獲得まで、どのようなプロセスを踏んで、どのくらいの期間、リハビリが必要かどうか、客観的に評価させて頂きます。脳血管リハビリテーション③ で述べた、感覚に対して、本人と対話を重ね、動作一つひとつを獲得していくことで、エラーが起こっている動作に対し運動学習の効果を高めていきます。

.

【参考文献】

1)後藤淳.(2005).中枢神経系の解剖学. 関西理学5:11-21,2005.

リハビリベースの体験リハビリしてみませんか?

尾作研太 理学療法士 回復期病院にて4年間勤務、主に整形外科や脳血管疾患、脊髄損傷のリハビリに従事。海外の大学にて、ヘルスケアの学位を取得後、訪問リハビリと地域の介護予防に参画。脳血管疾患の方の動作獲得や、装具を含めた歩行の修正、社会復帰までサポートしている。

2023 年 5 月 15 日公開

廃用性筋萎縮ってなに?

廃用性筋萎縮ってなに?

筋肉や神経に障害がなくても、筋肉を使用しなければ「萎縮」といって筋肉が痩せてきてしまいます。これを「廃用性筋萎縮」といいます。

【目次】

●廃用性筋萎縮とは

【廃用性筋萎縮とは】

廃用性筋萎縮とは、ギプス固定や不動化、長期臥床、宇宙での無重力下での生活後などで生じます。つまり、身体活動不足によって筋肉量が減少し、筋力や身体機能の低下が生じる状態を指します。これは、筋原線維の萎縮、筋組織の脂肪変性、筋肉の脱力性の増加などの生理学的変化が関与していることになります。身体活動不足が原因とされるため、高齢者や寝たきりの方に多く見られ、特に腰や下肢など大きな筋肉群に影響を及ぼす傾向があります。

安静臥床による筋力低下(厚生労働省調べ)

1週間

20%

2週間

36%

3週間

68%

4週間

88%

5週間

96%

※上記の数値はベッド上でほほ活動していなかった場合の数値になります

【廃用性筋萎縮の発生メカニズム】

廃用性筋萎縮が発生するメカニズムとしては、筋肉の不活動によって筋肉量が減少することが挙げられます。筋肉が使用されないと、筋線維は萎縮し、筋肉量が低下します。このため、筋力や柔軟性、弾力性などの機能が低下し、関節可動域が制限されることがあります。

【廃用性筋萎縮にはリハビリが効果的!?】

リハビリテーションにおいては、主に徒手療法や運動療法、物理療法などが行われます。これらの方法によって、筋肉量の増加や力量の向上、関節可動域の拡大などを促し、廃用性筋萎縮の進行を遅らせることができます。特に、筋力トレーニングは、筋肉を刺激して強くすることで、筋肉量の増加や力量の向上を促すことができます。

【まとめ】

廃用性筋萎縮は、運動不足や寝たきり状態などによって引き起こされる筋肉の萎縮であり、高齢者や寝たきりの患者さんには特に注意が必要です。リハビリテーションや身体活動が効果的な治療法とされていますが、専門家の指導や支援が必要です。

【参考文献】

1) 髙木大輔.廃用症候群とレジスタンストレーニング.健康科学大学.2021

リハビリベースの体験リハビリしてみませんか?

2023 年 5 月 6 日公開

脳血管リハビリテーション②

脳血管リハビリテーション②

今回は、右脳と左脳のそれぞれの働きや、脳地図を広げて大まかな脳の役割やメカムズムを説明していきます。また脳血管疾患に対しての、リハビリのアプローチ方法もご覧ください。

脳梗塞といっても、後遺症の症状は様々です。出血量や部位により、覚醒度合いや麻痺のレベルも大きく変わってきます。脳の検査として、MRIやCTが代表的なものとして挙げられます。脳画像から梗塞や出血部位の大きさなど、脳の侵襲部位を診てみることで、症状を断言することは出来ないですが、大まかに侵襲部位から症状を大別することは可能です。

「右脳」、「左脳」という言い方を、医療用語では、「劣位半球」、「優位半球」と呼びます。一般的に、言語野のある半球を優位半球と呼び、ほとんどの方は、言語野が左半球にあるため、左脳を優位半球、右を劣位半球と呼ぶことが多いです。また右利きの95%以上の人は、左脳に言語があるということがデータで示されています1) 。稀なケースとしては、右利きの人が同側半球に損傷を負い失語症が生じる交叉性失語、または左半球に広範な脳梗塞の侵襲がありながらも失語が生じない、交差性非失語症と呼ばれるケースもあります。2) 。構成失行、または構成障害と言われる症状は、組み合わせたり、積み上げたり、描いたりする構成的活動で、上手に空間の中で形成が行えない状態をさします。絵の模写や、パズルなどの構成が必要な活動に支障を来たします。構成失行は、責任病巣として、右脳と左脳ともに存在しますが、障害の質的な差異がみられます。右脳損傷の場合はパズルなど構成する時に、全体の構成がバラバラになってしまう一方で、左脳損傷の場合は、全体のバランス構成は良好だが、細部においては構成出来ないといった特徴がみられます3) 。

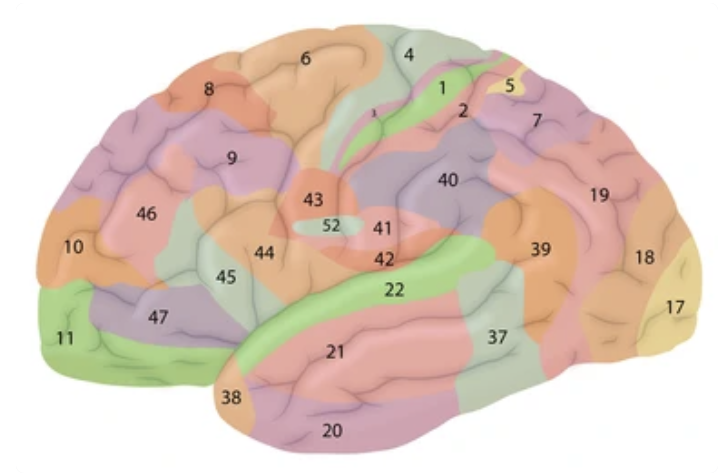

脳はさまざま方向から見ることが出来ますが、大脳皮質は、大きく分けて、大脳、脳幹、小脳の三つに大別されます。さらに大脳で前頭葉、側頭葉、後頭葉、頭頂葉に分けられます。先ほどは、脳の障害の位置を「左右」で比較してみましたが、脳の働きそれぞれ「地図」として広げて、働きを特定することが出来ます。代表的な脳地図として、図2のBroadmanが挙げられます。前頭葉から、側頭葉、後頭葉、頭頂葉まで、それぞれの区画に番号が示されており、またそこで担っている働きが明らかになっています。

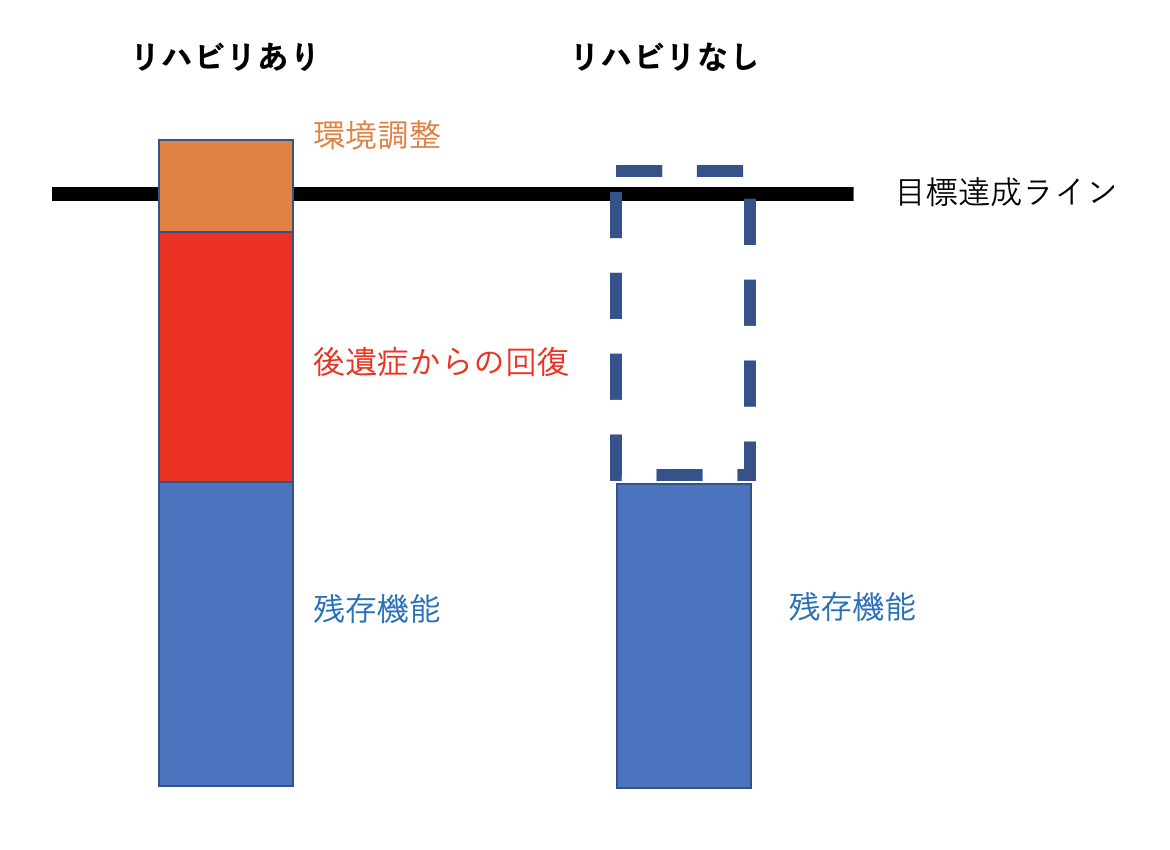

今回の脳血管リハビリテーション②では、脳の左右による働きの違いや、脳地図を広げてそれぞれの役割を大まかにみてきました。今回挙げた脳の部位や働きは、日常生活を送る上で、非常に大切な機能です。脳や身体は不思議なことに、一部分に脳損傷が引き起こされ、回復が難しい場面でも、障害のある機能を少しでも改善していくことや、他の機能が障害を補うことで、乗り越えることが出来るケースが多々あります。そのように障害を乗り越えていくプロセスとして、リハビリが必要となります。「諦めていた」、「もう難しいのではないか?」そんな悩みや不安を、リハビリベース国分寺では、相談して頂き、解決する手段を共に探していきます。脳梗塞が起こり片麻痺、または対麻痺が生じたからといって、全てが失われたことではありません。脳の侵襲部位を特定し、残存している機能を探す。弱った部分を強くするまたは、可能性を最大限に引き出すことで、困難であった動作、または活動を可能にすることが出来ます。損傷されたことで、諦めることは未だ早いです。脳と身体の大きな可能性を無限に広げていくことを、リハビリベース国分寺の一つの大きな柱と掲げています。リハビリベース国分寺での、脳血管疾患へのアプローチとして、以下の3つを最大限に引き出すことで、希望である目標やライフゴールの達成を目指していきます(図4)。

【引用文献】

1)木村暁.(1989).交差性失語絡みた「右脳と言語」.失語症研究Vol.9,No.3:177~183. 1989.9

リハビリベースの体験リハビリしてみませんか?

尾作研太 理学療法士 回復期病院にて4年間勤務、主に整形外科や脳血管疾患、脊髄損傷のリハビリに従事。海外の大学にて、ヘルスケアの学位を取得後、訪問リハビリと地域の介護予防に参画。脳血管疾患の方の動作獲得や、装具を含めた歩行の修正、社会復帰までサポートしている。

2023 年 4 月 21 日公開

脳出血後に人混みは不安!?

●脳卒中後に人混みは不安!?

脳出血後に人混みは不安!?

脳出血後に人混みを歩くことに不安を感じるのは、脳出血が起きたことによって脳に損傷が生じ、それが不安や恐怖の感情を引き起こすからです 。このような状況では、脳が正常に機能しなくなり、身体的にも心理的な影響も生じる可能性があります。具体的には、歩行障害や筋力低下、感情の変化などが見られる場合があります。これらの症状が人混みを歩くことに対する不安を引き起こす原因となるのです。

不安な方へのリハビリ 脳出血後に人混みを歩くことに不安を感じる方には、以下のようなリハビリテーションがあります。歩行訓練 :歩行訓練は、歩行能力を回復させるためのトレーニングです。まずは、歩行器や杖を使って安定した歩行を目指します。その後、段階的に歩行器や杖を外して、自立歩行を目指します。段階的な歩行能力の改善は機能回復を感じることができ、身体機能の向上だけでなく、心理面にも良い効果をもたらします。認知行動療法 :認知行動療法は、不安感や恐怖感を減らすための心理療法です。具体的には、不安を引き起こす思考や行動を変えることで、不安を和らげることが目的です。感覚統合療法 :感覚統合療法は、身体感覚を改善することで、バランス感覚や空間認識を改善するための療法です。この療法を行うことで、人混みを歩くことに対する不安感を軽減することができます。グループセラピー :グループセラピーは、同じような状況にある人たちと共にセラピーを受けることで、互いに支えあうことができる療法です。これにより、自分だけが不安感を感じているわけではないことを実感し、不安感を和らげることができます。日常生活場面でのリハビリ :リハビリテーションだけでなく、日常生活での練習も重要です。例えば、散歩や買い物など、人混みに出る機会を積極的に増やすことで、不安感を軽減することができます。リハビリベース国分寺では駅前の施設のため、実際の場面での評価と訓練をすることができます。

脳出血後に体力が低下して長時間歩けなくなる原因は!?

脳出血後に体力が低下して長時間歩けなくなる原因には、いくつかの要因が考えられます。●身体的損傷 ●疲労 ●不安やストレス

体力UP!そのリハビリは 脳出血後に体力が低下して長時間歩けない患者には、以下のようなリハビリが必要となります。●歩行訓練 ●筋力トレーニング ●日常生活動作の訓練

リハビリベースの体験リハビリしてみませんか?

原嶋崇人 リハビリベース国分寺院長 運動器認定理学療法士 小児から高齢者、俳優からスポーツ選手のリハビリを経験。ラグビーワールドカップ2019のスポーツマッサージセラピスト、TOKYO2020大会の医療スタッフとして派遣経験あり。スポーツ現場へのサポート、地域高齢者に対しての介護予防や転倒予防事業の講師などを行っている。

2023 年 4 月 20 日公開

歩行のバイオメカニクス

歩行のバイオメカニクス

歩行は日常生活の中で欠かすことのできない動作です。

【目次】

●歩行とは

【歩行とは】

二足での歩行運動はヒトの生活を支える基本的な行動様式です。円滑な歩行運動を実現するためには数多くの筋の協調的な活動が必要とされ、また単に運動出力を発するだけではなく、外部環境に応じた迅速かつ柔軟な調節が重要となります。

【効率の良い歩行とは】

効率的な歩行とはどのようなことでしょうか?

【倒立振り子運動】

歩行動作の例として「倒立振り子運動」という理論に基づいてエネルギー効率の話をすることが多くあります。

【歩行周期】

今回のブログでは理学療法士に馴染み深いランチョ・ロス・アミーゴ方式における歩行周期の名称と定義に基づいて説明していきます。

歩行の1周期の区分

歩行は2歩を1周期とする繰り返し運動です。1周期の中の各時間帯を「相」あるいは「期」といいます。

人間はなぜ前に進むことが出来るのか、不思議に思ったことはありませんか?

踵ロッカー(heelrocker)

足関節ロッカー(anklerocker)

前足部ロッカー(forefootrocker)

【歩行中の姿勢制御~lcomotorとpassenger~】

Neumann によると,歩行中,身体は二つの機能的単位である“パッセンジャー(上半身と骨盤)”と“ロコモーター(骨盤と下半身)”に分けられるとしている。“パッセンジャー”は基本的に自分の姿勢保持にのみ責任をもつ。このため歩行の正常メカニズムは,“ パッセンジャー”への負荷が最小限になれば性能がよいと言える。 “パッセンジャー”は “ロコモーター”によって運ばれる自立した単位でないといけない。そのことによって “パッセンジャー”は、前方への移動に依存することなく上半身や腕(もしくは手)、頭を用いた各種の活動(multi task:重複課題)を行うことができる。 と述べています。※キルステンゲッツ・ノイマン(原著)観察による歩行分析より抜粋

【歩行の評価】

歩行への介入は、機能回復を促して歩行の自立度や実用性を最大限に高めることが重要です。

【終わりに】

今回のブログでは歩行のバイオメカニクスについて説明してきました。

リハビリベースの体験リハビリしてみませんか?

2023 年 4 月 15 日公開

スポーツ疾患 足関節捻挫について

スポーツ疾患 足関節捻挫について

スポーツ障害で非常に頻度の多い足関節捻挫。

【目次】

●はじめに

【はじめに】

皆様、これまでケガをしたことありますか?

➀外傷の発生件数

男女ともに小学校高学年が最も多い

➁外傷の発生頻度

男子は小学校高学年、女子は40代が最も多い

➂部位

手・指の突き指(20%)、足関節捻挫(15%)、膝関節の捻挫・靭帯損傷(6%)、脳震盪を含む頭頚部の外傷(10%)

未就学児は頭頚部、小・中学生は手指と足関節、高校生以上の年代では手指、足関節、膝関節の外傷が多く、未就学児~中学生では骨折、高校生以上の年代では捻挫が最も多いという特徴がみられました。

【靭帯組織の治癒過程】

炎症期(受傷直後~3日前後)→増殖期(受傷後4日~8週前後)→リモデリング期(受傷後4週~半年前後)

【足関節捻挫について】

足関節捻挫は内反捻挫と外反捻挫の2つに大別されます。

〇急性期(受傷~3日) 急性期ではRICE処置と関節の保護が重要です。

〇亜急性期(受傷後4日~4週前後) この時期は日常生活動作の安定を目指していきます。

〇回復期~競技復帰(受傷後4週以降) この時期では可動域や筋力の左右差を無くすこと、バランス機能を安定させることが目標になってきます。その為、競技復帰を見据えてより強度を上げたトレーニングを行っていきます。それぞれの競技特性に合わせたトレーニング内容を選択し、スムーズに復帰していけるようにしていきます。

【リハビリベース国分寺でできること】

捻挫後の競技復帰までのリハビリはもちろん、捻挫後の慢性的な痛みや、足関節不安定症に対するリハビリも実施しております。

リハビリベースの体験リハビリしてみませんか?

2023 年 4 月 14 日公開

脳卒中の後遺症による体幹への影響

脳卒中の後遺症による体幹への影響

今回のブログでは脳卒中の後遺症による体幹への影響について記載しています。

【目次】

●脳卒中とは

【脳卒中とは】

脳卒中とは脳血管の狭窄や破裂などが原因で、脳への血流の流れが止まることによって起こる病気です。

脳卒中は、脳梗塞と脳出血の2種類に大別されます。

脳卒中の種類についてはこちらのブログをご参照ください。→

【脳血管リハビリテーション】

【体幹とは】

体幹とはその文字が示す通り、「体の幹」ということです。

【体幹の役割】

体幹は、人体の重心を支え、姿勢を維持するために非常に重要な役割を果たしています。

【脳卒中と体幹機能】

脳卒中を引き起こすと、障害された脳とは反対側の半身に運動麻痺が生じます。麻痺した側を「麻痺側」、麻痺していない側を「非麻痺側」と呼びます。

【脳卒中の後遺症による体幹への影響】

脳卒中を発症することにより、体幹の筋肉や感覚が麻痺したり、動作が制限されたりすることがあります。脳卒中が体幹に影響を与える場合、体幹の一部の運動や感覚が麻痺したり、失われたりすることがあります。また、体幹が弱くなることで、バランスや姿勢の制御が難しくなり、倒れやすくなることもあります。適切なリハビリテーションや支援を受けて、体幹機能を回復することが重要です。

【体幹機能と日常生活動作との関係について】

脳卒中を発症された方の日常生活動作には多くの要素が影響しあっています。身体機能としては、運動麻痺、高次脳機能障害、感覚障害、バランス障害などが挙げられます。

1.立ち上がりや歩行

2.着替えや入浴

3.生活習慣の乱れ

4.呼吸・嚥下機能の低下

5.精神的な影響

以上のように、脳卒中による体幹の障害は、日常生活動作に大きな影響を与えることがあり

【リハビリベース国分寺でできること】

リハビリベース国分寺ではご利用者様の身体機能を細かく評価し、一人ひとりにあったリハビリプランをご提供させていただいております。

【参考文献】

・鈴木俊明.脳卒中運動学.運動と医学の出版社.2021

リハビリベースの体験リハビリしてみませんか?