脳血管リハビリテーション

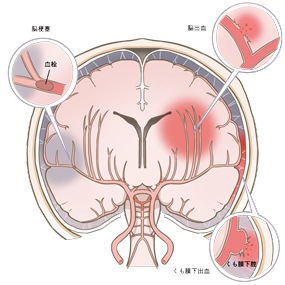

脳血管疾患の種類

脳血管疾患は、大きく分けて二つの発生機序があります。一つ目に、血管が詰まることで引き起こされる脳梗塞と一過性脳梗塞(TIA)、二つ目に血管が破れて引き起こされる脳出血、クモ膜下出血に分けられます。これらの脳血管疾患の発生機序もそうですが、脳の侵襲によりその後、身体におこる症状は様々です。具体的に「脳のどの部位」で、また「どの大きさの範囲」が障害されたかにより、高次脳機能障害や、手脚の動き等の重症度も大きく変わってきます。

急性期にて、状態が安定した後は、回復期病院にて最大6ヶ月、1日9単位までリハビリを受けられます。この回復期の6ヶ月は、多いに身体機能及び、生活の自立度(ADL)が向上することが認められています1)。そして退院後外傷のリハビリは、どうでしょうか。

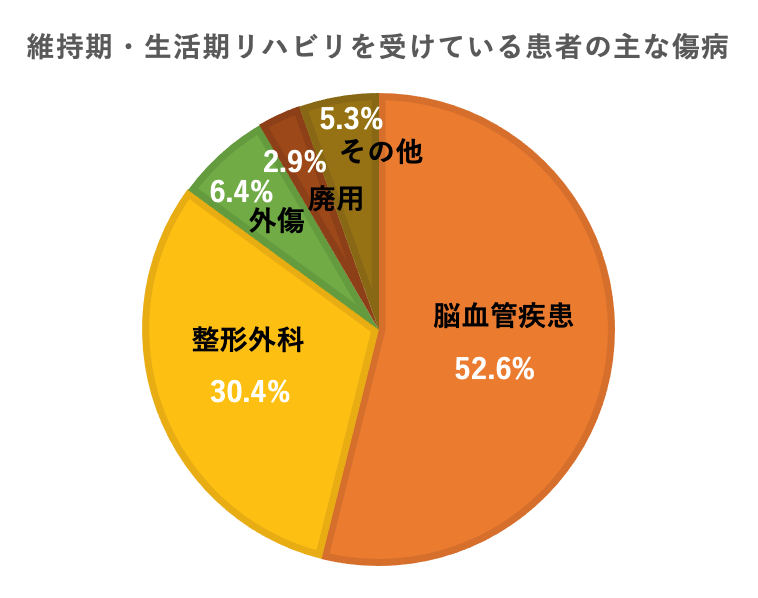

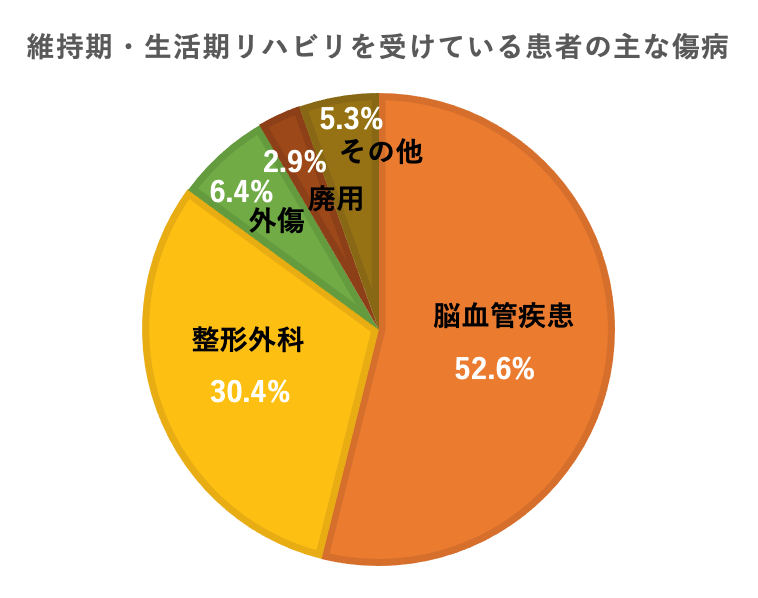

他の疾患も含め視野を広げてみますと、退院後の維持期・生活期にリハビリを受けている主な傷病は、脳血管疾患(52.6%)、整形外科(30.4%)、(6.4%)、廃用症候群(2.9%)、その他(5.3%)、無回答と脳血管疾患が最も高く2)、回復期の6ヵ月を経た後も、半数以上の方がリハビリを必要としています。実際に、維持期・生活期リハビリを受ける要介護認定患者のうち、69.3%が1年以上のリハビリ期間を要するのが現状です2)。

生活期、維持期で受けられるリハビリ

先程は、回復期においての身体機能の回復期曲線として6ヶ月の期間が挙げられましたが、維持期・生活期においても、慢性期脳卒中患者に対して、筋力、体力、歩行能力などを維持・向上させることが、脳卒中ガイドラインで最上級のグレードAに位置付けられています3)。

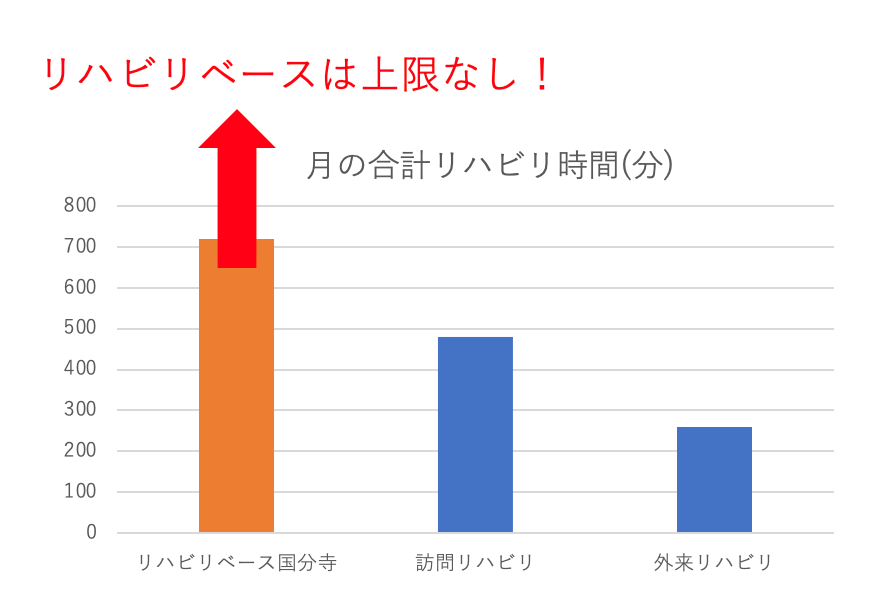

リハビリを受ける形態としては、外来や訪問リハビリが挙げられます。訪問リハビリでは、要介護度によりますが、週1〜2回の頻度を各60分、月に計480分、他のサービスを併用しながら行います。自宅外でのリハビリを受ける場合は、クリニックに付帯している外来リハビリに通院するかたちで、月13単位、計260分のリハビリを受けることが出来ます。週 2 回の訪問及び、週 2 回の外来リハビリは頻度として充分に効果的を示すと報告されています。それに対して、90分を週2回、月計720分以上受けられるリハビリベース国分寺のリハビリは、より大きな効果をもたらします。その隠された秘訣は。。。

リハビリベース国分寺の強み

リハビリベース国分寺は、1回90分のリハビリの中で、”立つ”、”歩く”といった基本動作から、難易度の高い動作まで、豊富な運動量を確保します。回復期を脱した維持期・生活期の脳血管疾患をお持ちの方も、活動量を増やすことで、回復が見込めることが証明されています4)。特にリハビリベース国分寺で大事にしていることは、ご利用者様に対し、それぞれのライフゴールを共有させてもらうことで、目標を明確化し、より具体化していきます。最後に、それらをリハビリの課題に落としこむことで、リハビリ意欲と日々の運動量を相対的に上げていきます。近年の脳卒中ガイドラインの中でも、課題指向型アプローチはグレードAとして強く推奨され5)、リハビリベース国分寺においても、それぞれの目標に即し、細かな動作訓練を通して、着実な成果を出しています。

【引用文献】

1) Lee, K.B., Lim, S.H., at, al. (2015). Six-month functional recovery of stroke patients: A multi-time-point study. International journal of rehabilitation research.

2) 中医協. 平成28年度診療報酬改定で取扱いを変更. 地域包括ケア病棟入院料・回復期リハビリテーション病棟入院料の包括範囲. 総-7. 29.5.27. 厚生労働省.

3) 黒澤敏. 脳卒中ガイドライン2021. 日本臨牀 80 巻 増刊号 1(2022)

4) M, Dam. et al. (1993). The effect of long-term rehabilitation therapy on poststroke hemiplegic patients.

5) 藤田博暁. (2007).中枢神経系に対する理学療法アプローチ. 理学療法科学 22(3): 319-324 2007.

リハビリベースの体験リハビリしてみませんか?

☟お問合せはコチラ☟