今回は、小脳の働きから後遺症、またリハビリ内容に関して話させてもらいましたが、

リハビリベース国分寺での特徴的な取り組みに関しても、述べていきます。小脳の後遺症

をお持ちの方も様々で、車椅子から立つのに介助が必要な方もいれば、室内は伝いで歩く

ことができるが、外はこわくて歩行器が必要など、行える動作や活動範囲は異なります。

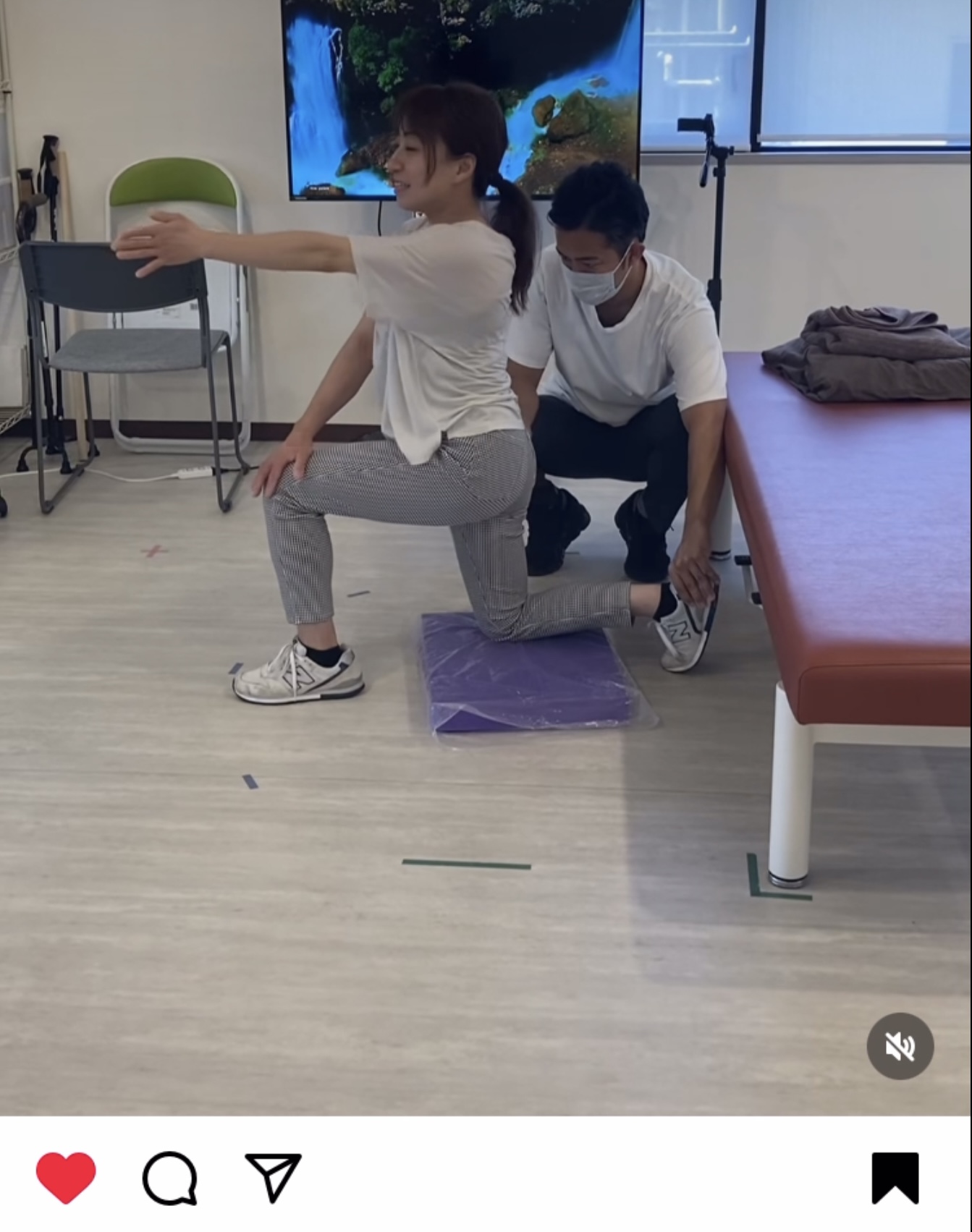

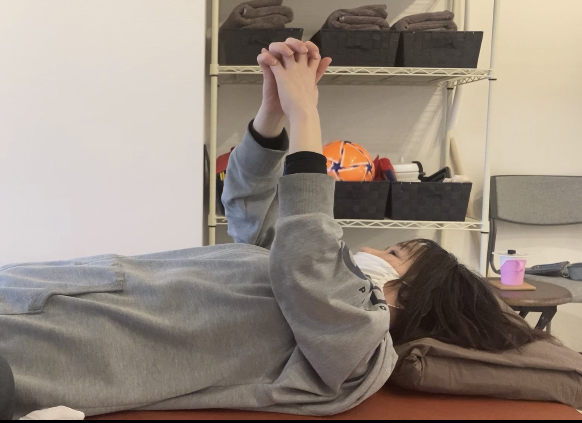

異なる後遺症の度合いの中でも、リハビリを共通して行うことは、起き上がりや立ち上が

りなど、基礎的な動作の中で、協調的に運動が正しい動作で行われているかを、初めは重

点的に行っていきます。どんな難易度の動作も、基礎的な動作から誤った動作が学習され

ると、応用的な場面でバランスが上手く取れない、次への動作に移行しづらくなる場合が

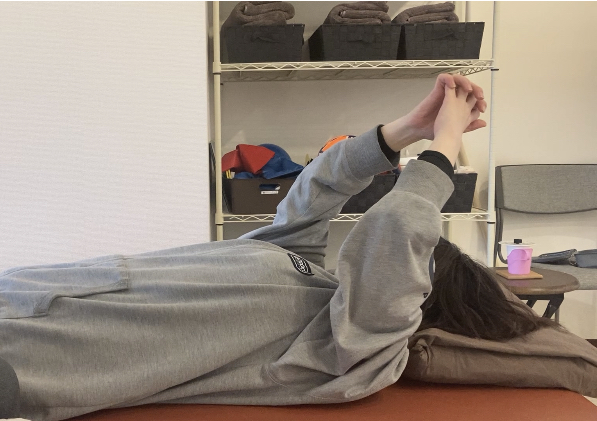

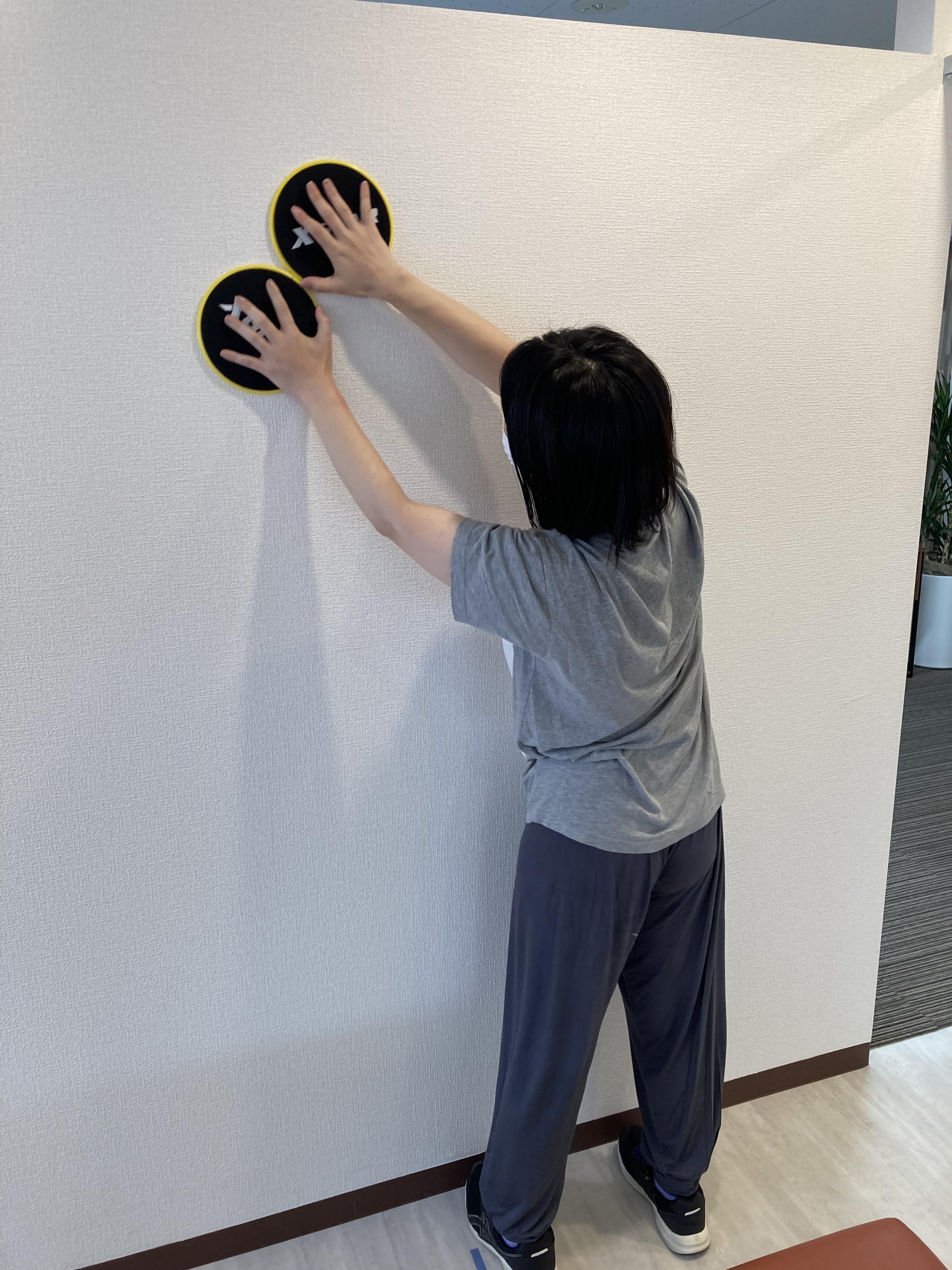

あります。ある程度、協調的なバランスが取れるようになると、次は視覚情報を少しずつ

減らしながらのバランス訓練を行っていきます。始めは、バランスをとるのに精一杯で、

足元を注視する傾向ですが、屋外での活動には、周りを見渡しながら歩くといった応用的

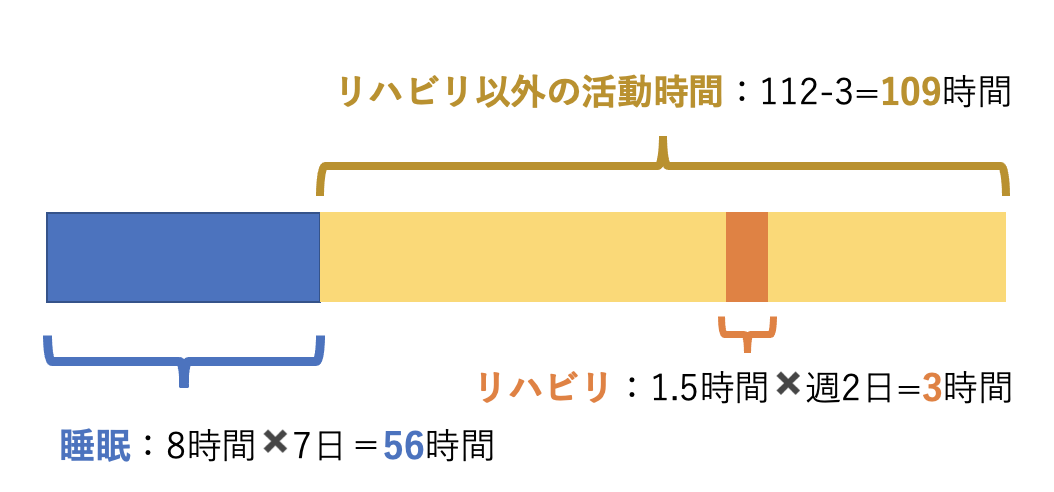

な動作も必要なため、視覚情報を減らしたバランス訓練も重点的に行っていきます。リハ

ビリ動作の難易度調整を細かく行っていくことで、段階的に目標に近づいていきます。通

われているリハビリ時間以外にも、自宅生活にて可能な限り活動量をとってもらいます。

ご家族の手が不足していれば、他サービスとの連携も図りながら、リハビリで得た身体機

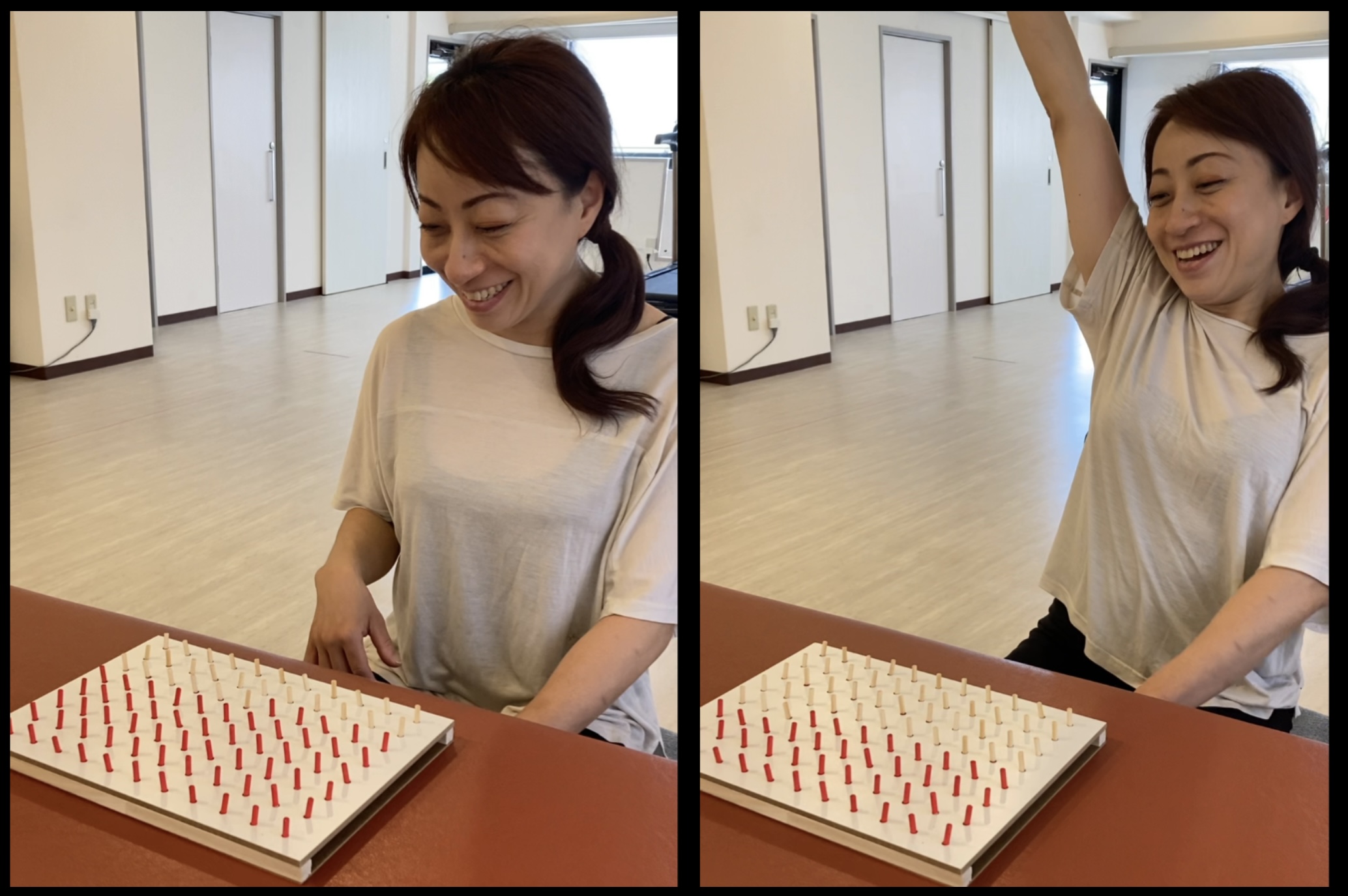

能を、活動へ出来るだけ多く活かす取り組みをしていきます。日に日にリハビリ効果が出

て、できる活動が増えることも、本人にとって強い励みと、リハビリの大きな原動力にな

ってきます。

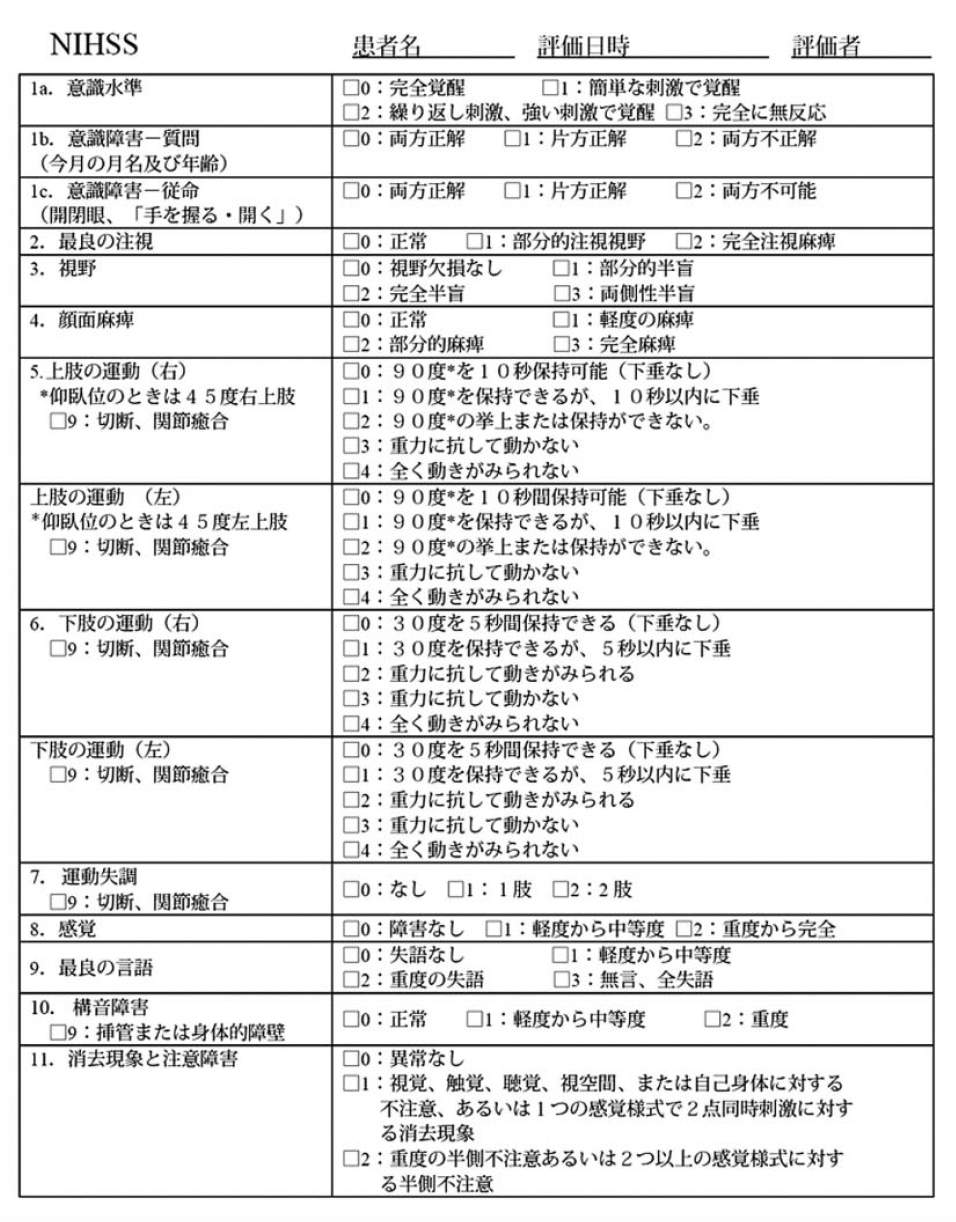

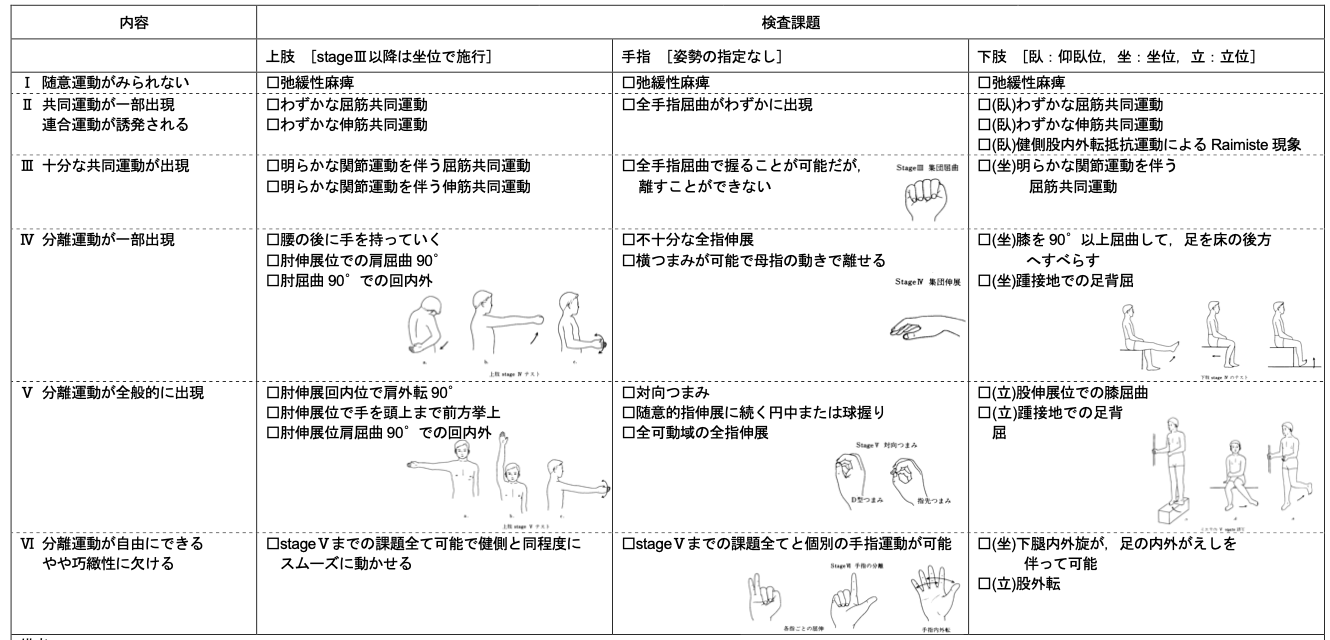

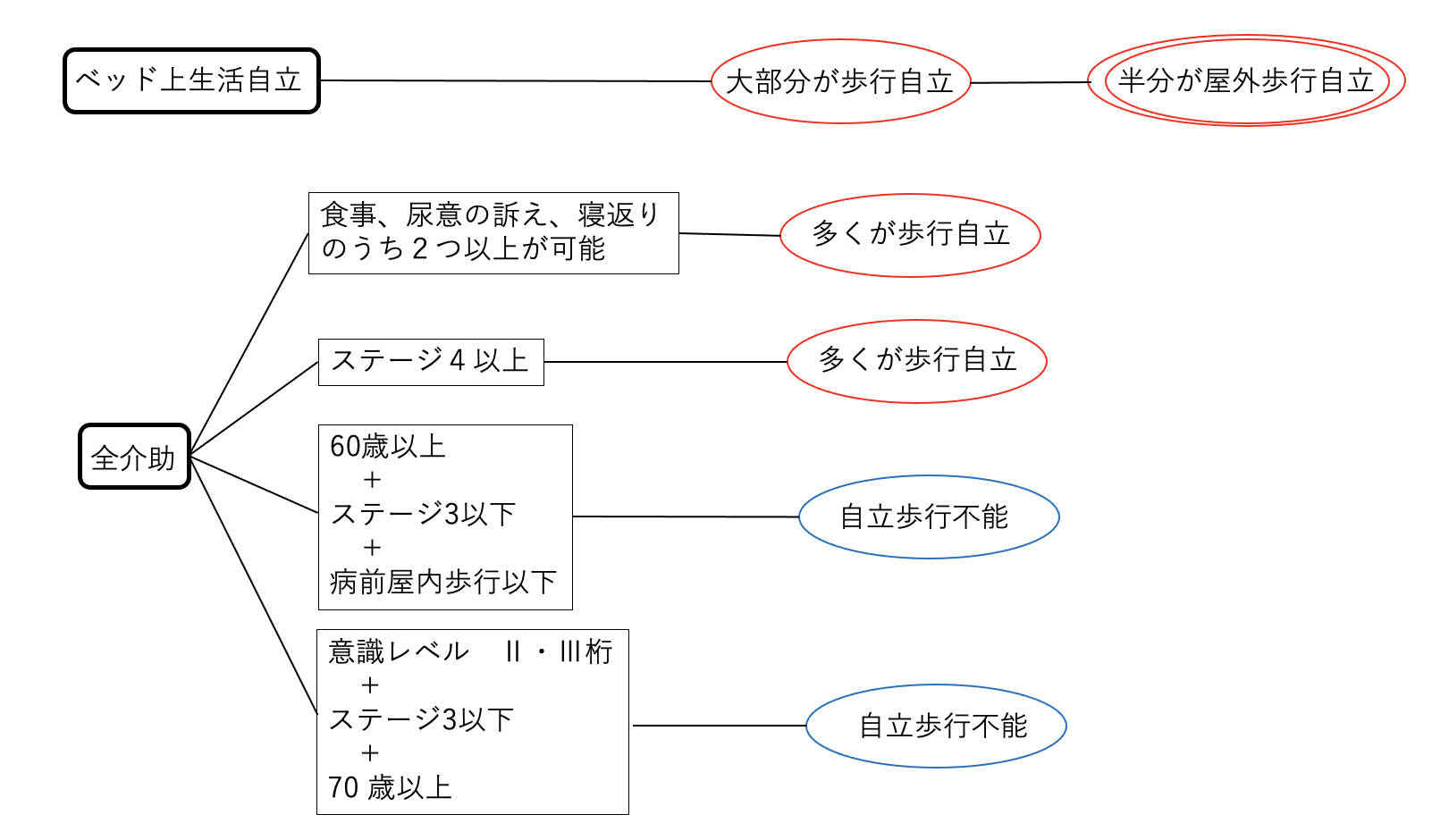

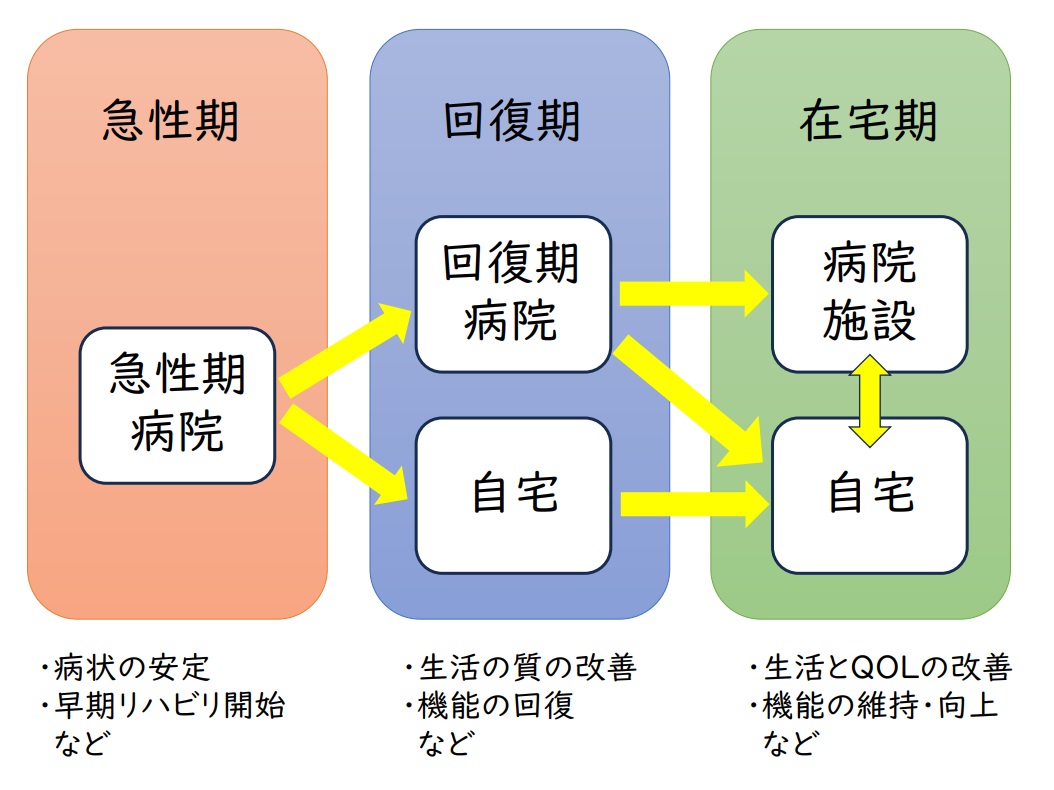

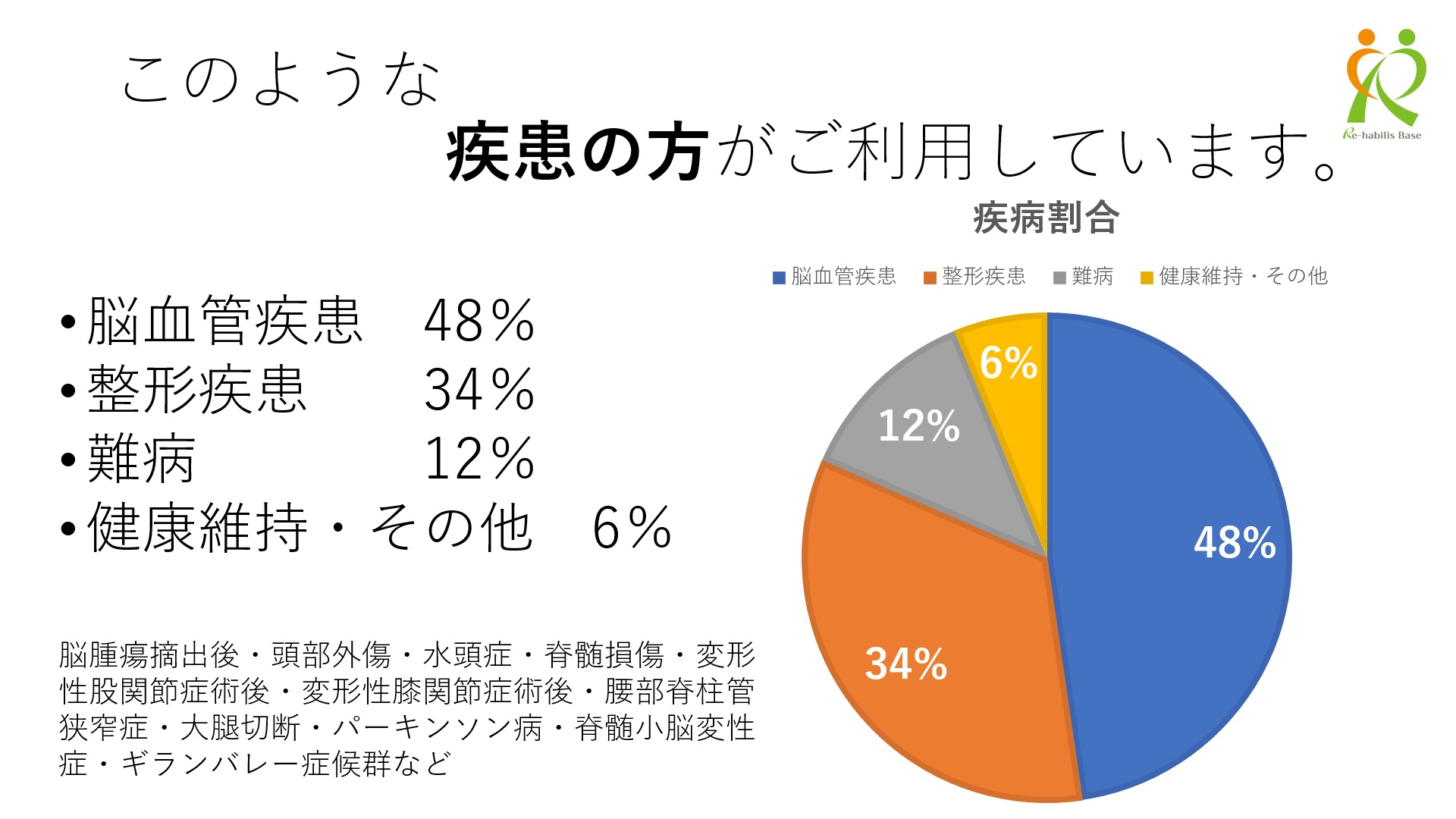

リハビリベース国分寺で通われている、脳血管疾患の方々は、麻痺による障害も様々で

、発症してからリハビリを受ける時期も様々です。発症後から、急性期病院にて全身状態

が安定した後に、リハビリ目的で回復期病院へ入院する方もいれば、自宅生活を選択し、

リハビリを通って受けられる方もいます。リハビリベース国分寺の一番の特徴として、ど

の時期においてもリハビリが受けられます。また回復期から維持期まで、リハビリにより

効果を出すことができます。脳血管リハビリテーション①でも述べたように、回復期を脱

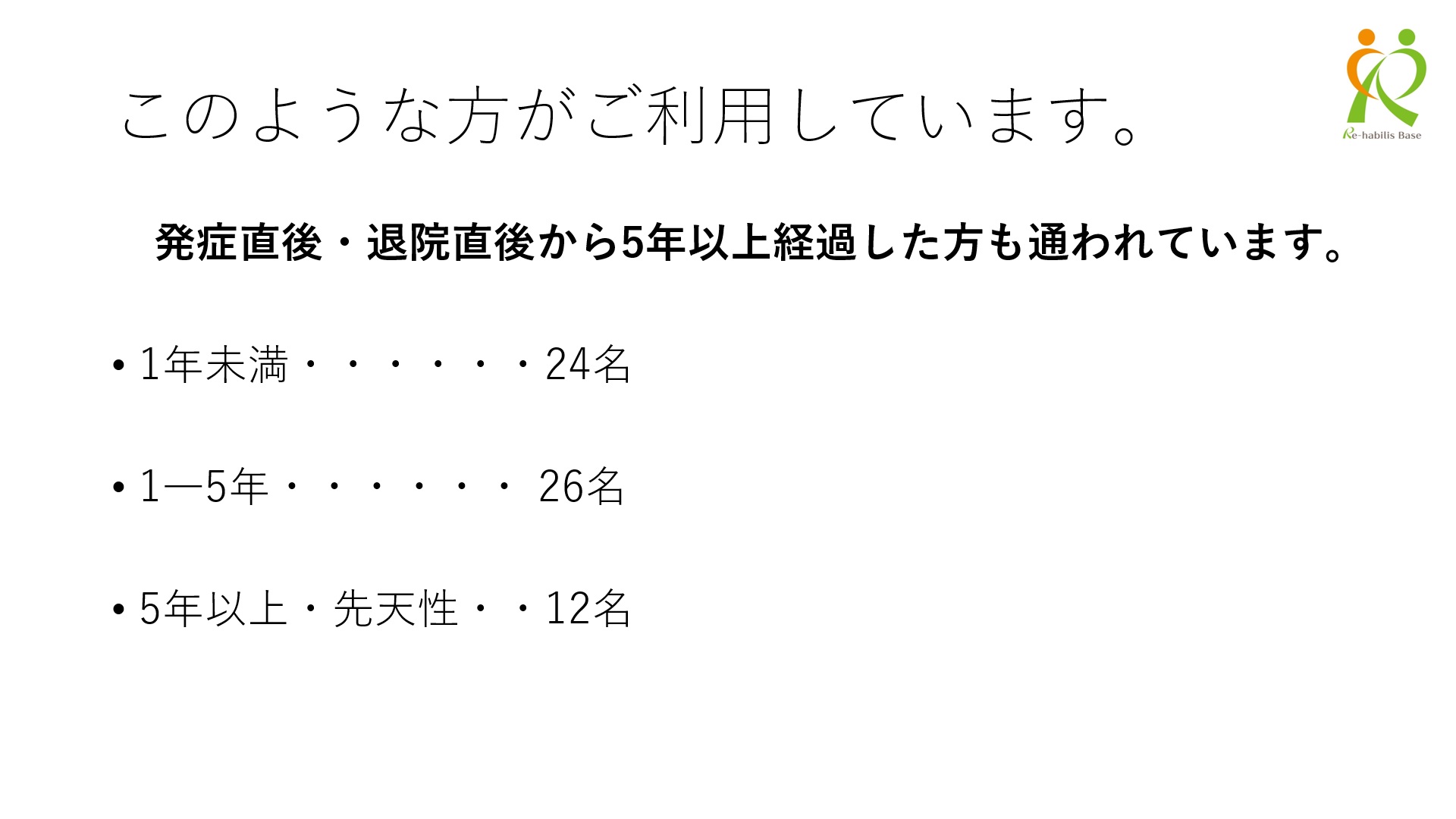

した維持期、脳梗塞を発症した6ヶ月以降、1年、5年、10年経過した方でも、適切なリハ

ビリをすることで、身体機能と動作を改善できる部分があります。通って頂いているご利

用者の中には、回復期を終えた後も、もう少し集中的にリハビリを続けたい、身体を改善

させたいという強い気持ちを持たれている方が多いです。また、脳梗塞後、5年、10年と

経過し、最近上手く歩けなくなってきた、麻痺の緊張が高く出来ないことが増えた、とい

う方も短期集中にて、改善を図ることで、元の生活、またはより希望に沿った生活を獲得

される方がいます。ですが、麻痺の状態により、全てを改善されることは難しいです。リ

ハビリベース国分寺では、リハビリを開始する前に、体験を設けており、理学療法士によ

る客観的な評価を行っていきます。そしてご利用者や、ご家族の今後の希望と照らし合わ

せ、具体的なリハビリが必要なところ、または目標に対しての到達できる地点を、客観的

にお伝えし、ご納得頂いてから本契約頂いています。100%、身体機能が改善することは難しいですが、初回体

験にて改善できる部分、リハビリによって到達できる予後を、具体的な期間を持って、説

明させてもらいます。脳血管疾患の具体的なリハビリの過程は、リハビリ事例として挙げ

ているので、ご参照下さい。(

50代脳梗塞後遺症)