脳血管リハビリテーション③ (バランス編)

脳血管リハビリテーション③ (バランス編)

人のバランスってどうやってとられるの?

日頃の生活の中でも、人はあらゆる感覚や周囲の情報を統合して、バランスがとられています。

朝、ベッドから起きて、足を床に付け、立ち上がる。立ち上がった後、向かう方向を見て歩いて移動する。

何気ない日々の動作は、視覚、皮膚の感覚、関節の位置覚、バランス感覚等、身体の感覚を統合して行われています。

日頃の生活の中で、バランスを崩しそうになった場面はありませんか?

真っ暗な中で歩く。でこぼこした道を歩く。混雑した駅構内、向かってくる人を避けながら進む。周りの人の流れをみながら歩く。日常生活の中で、転ばなくても、よろけてしまう時が、誰しも経験の中であると思います。

転ばずにバランスを保つことができるのは、眼からの情報(視覚情報)、身体から感じる情報(体性感覚)が統合して行える一連の動作になります。

今回の脳血管リハビリテーションシリーズでは、バランスがとられているメカニズムを説明していきます。

.

脳血管リハビリテーション②で、述べた感覚の話を少し掘り下げてみます。

人は、身体を動かすとき、脳から指令を送り、自分の意思で身体を動かしています(

随意運動)。物を掴む動作を例に挙げると、物の形状を確認し、持ち方や挙げ方を無意識下に考え、動作を実行しています。

次に、物を持ち続ける動作として、手で把持をしながら落とさないようにする、または手の平でバランスを取る。これは、手の皮膚に触れる感覚や、それぞれの関節の位置情報を得て、手のコントロールをしています。

この視覚情報と、手の感覚は、どちらも必要な情報です。仮に目をつむりながら、物を持とうとする時、人は、対象物がどんな物なのか、情報がないまま物に触れることに、恐怖心が生じてしまいます。

手探りで対象物の質感や、形状、大きさや重さを理解し、初めて、対象物の持ち方を頭で構想することが出来ます。

目をつむった状態で、手のひらに置いたボールを落とさないようにすると、すごく難しい作業になってしまいます。

人は無意識のうちに、動作一つの中で、視覚から得た情報や感覚を統合した上で、効率的に動作が行われています。

体性感覚は、下の図1の大きく分けて三つに分類されます。

初めに、物に触れた時に表面の滑らかさ、粗さを感じることができる、皮膚の表在感覚が一つ挙げられます。この表在感覚は、温度や痛みを感じる情報(温痛覚)も含まれています。

次に、物を持つときの指や手首の位置は、位置覚と言われ、深部感覚に属します。深部感覚には、位置覚の他に、運動の方向を認知する運動覚、振動を感じる振動覚が含まれます。

最後に、皮膚に2点同時に触れて認識する感覚(二点識別覚)、皮膚上に書字された文字を認識する(皮膚書字覚)を複合感覚と呼びます。この表在感覚、深部感覚、複合感覚の総称を体性感覚と呼びます1)。

感覚の分類をもっと広げてみると、体性感覚の他に、5つの感覚(嗅覚、視覚、味覚、聴覚、前庭覚)を総称し、特殊感覚が挙げられます。

今回は、バランスに関与する、視覚、前庭覚を挙げ、バランスが保たれる機序をみていきます。

よく聞く話として、平衡感覚は耳にある耳石や三半規管によって感じられ、時に目眩などの原因になることを聞いたことはありませんか。

前庭感覚は、感覚受容器として、三半規管と前庭(耳石)器から構成されます。三半規管では、前後左右と水平回転の三つ、耳石器は、速度などを認識することが出来ます。前庭感覚は、身体の平衡調整に関する姿勢反射や、眼球運動の働きと密接に関係しています2)。

視覚、耳の前庭覚は、バランスを保つことにおいて、非常に関係性が強いです。それぞれの情報が、脳で集約されることで、バランスがとられています(姿勢制御)。

例を出すと、平坦ではないでこぼこ道、暗闇の中を歩くといった動作は、日が出ている明るい時間帯で歩くのとでは、バランスの安定性が大きく違います。当たり前の話かもしれませんが、脳梗塞後遺症で、空間を上手く認識することが出来なかったり、眼球の運動障害から物が二重に見えたりするだけで、バランス保持の困難さに多大な影響を及ぼします。

視覚は、色彩や光を網膜と言われる受容器で受け、見ている物は、水晶体と呼ばれるレンズの役割を通り、網膜状に映し出され認識します。暗い所から急に明るい所に行くと、瞳孔が縮む現象がみられるのは、眼球内で虹彩と言われる小さい筋肉が閉じ、光が入る量を反射的に調節して起こる現象です。

眼球の運動は、上下左右、斜めと全部で8方向の動きが、眼球に付いている外眼筋によって動かされています。外眼筋の神経支配は一つでなく、動眼神経、外転神経、滑車神経の三つの神経によって支配されています。

脳梗塞後の後遺症として、右は向けるが左が向きづらい、下を注視しやすく上側がみにくい、片側だけ眼球が滑らかに動かないといった症状がみられます。眼球運動の動きの確認は、大事な評価の一つで、制限されている動きに対し、障害された経路を追うことや、苦手な方向に眼球運動を促すといったリハビリを行います。視覚の情報は、バランスを保つために多くの割合を占める情報の一つのため、眼球運動や、視覚的なアプローチを行うことは、バランスを獲得するために非常に大切なプロセスです。

姿勢制御の発展的な内容として、前庭系の反射制御があります。

4つの代表的な反射が挙げられますが、頭の動きから目の動きが無意識のうちに動く、前庭覚で受けたバランス感覚から、反射的に首や体幹の筋肉に直接働きかけるような、姿勢制御の機序があります。特に、頸部は視覚からバランスとの関わりが強く、逆に頸部の緊張から眼球運動が妨げる、頸部の過度の緊張から、上手に姿勢制御が行えないといったこともみられます2)。

小脳の後遺症や、体幹が上手く働かないといった体幹失調がある場合、背中の粗大な筋肉や、首の後ろの筋肉が過度に緊張している場合が多いです。

上記に述べた様々な感覚は、

脳血管リハビリテーション②の挙げた、脳の大きな分類の中で、頭頂葉の中心後回にある、感覚野に統合されます。

その感覚の経路としては、

脳に到達する3次ニューロン、

脊髄を通る2次ニューロン、それぞれの

関節や皮膚に繋がる1次ニューロンの三つの経路に分かれます。

神経路が通る脊髄の中でも、

表在感覚(触覚、温痛覚)、

深部感覚は、脊髄内で位置している部分が異なり、1次ニューロンの皮膚から得た情報は、2次ニューロンに属する脳幹で交差し、3次ニューロンに到達します。

右側の脳で脳梗塞が起こると、左側の麻痺の症状が出るといった、梗塞とは反対側で症状が起こる機序は、この2次ニューロンにて反対側へ交差することで生じる現象です。

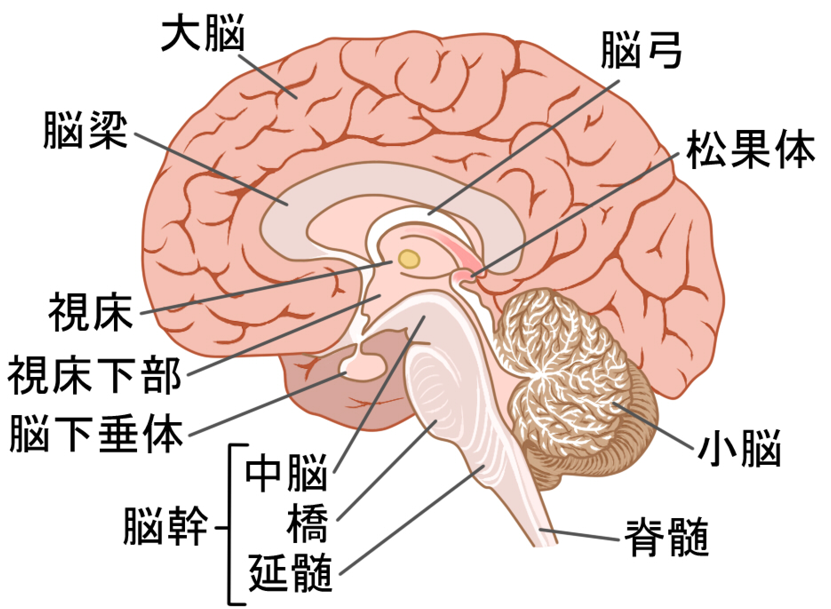

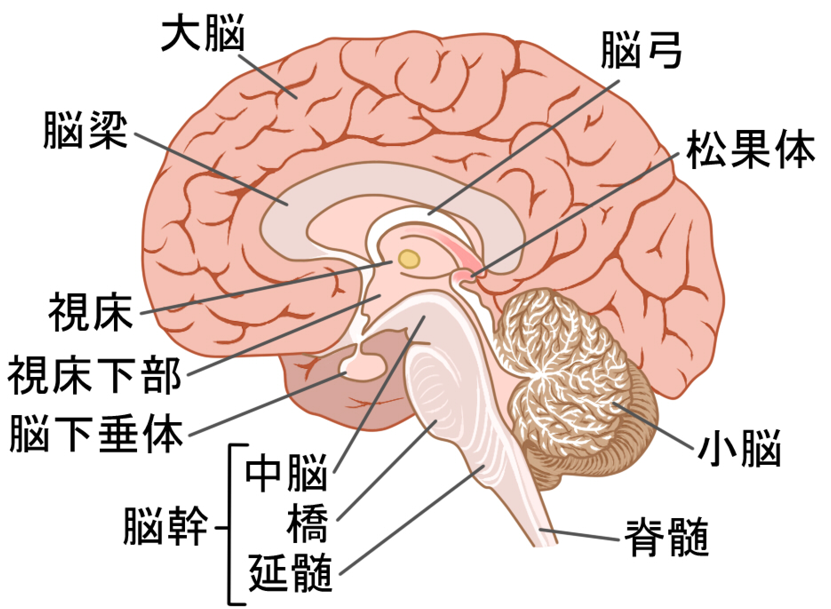

脳血管リハビリテーション②では、大脳の分類に関して大まかに述べましたが、今回は、2次ニューロンを担う、脳幹に関して説明します。

脳幹は、大脳の下に位置し、上から中脳、橋、延髄に分かれます。また脳幹の後ろに小脳が存在します。

脳から脳幹、そして脊髄へと経路は繋がります。(小脳の働き、脳幹から大脳の視床への経路は、また続編で述べていきます。)

初めに中脳は、覚醒に関与する脳幹網様体、体性感覚の伝導路であり内側毛帯、温痛覚を担う脊髄視床路、眼球の運動に繋がる動眼神経、滑車神経があります。橋では、同じく網様体、内側毛帯、脊髄視床路は、加えて顔面の感覚を担う三叉神経、表情筋を支配する顔面神経があります。先程述べた、バランスを司る前庭感覚も内耳神経を通して橋に繋がります。

一番下に位置する延髄は、中脳から同様な経路が存在しますが、舌の運動を担う舌下神経、咽頭の感覚や味覚を支配する舌咽神経、運動学習に関与するオリーブ核が代表的な神経路として挙げられます。

延髄は特に、小脳と連絡をとり、姿勢制御の中で筋緊張をコントロールしています。姿勢やバランスを保つメカニズムは、脳幹にて前庭覚や視覚情報、小脳と密接に関与しながら、姿勢制御を担っているこがよく分かります。バランスと言っても、一筋縄に片つけることは出来ず、他にも3次ニューロンの大脳系にて、感覚や情報が統合された結果、姿勢が保たれています3)。

今回は、バランスに関して、視覚から前庭覚の統合と働き、脳から脊髄を通り皮膚や関節までの経路を大まかに述べてきました。隅々までバランスに関与する感覚や経路を追うと、膨大な情報量となり、全てを述べることは出来ませんが、代表的な姿勢制御に必要な働きを挙げさせてもらいました。

脳梗塞後の後遺症で、バランスが上手に取ることが出来ないと言った症状は、梗塞部位や出血量によって様々です。また後遺症を差し引いて残存している身体機能から、目標とする動作の難易度により、具体的に獲得すべき動作やリハビリの内容は様々です。

〝ベッドから1人で起きられるようになりたい。″〝ベッドから車椅子へ1人で移れるようになりたい。″〝自宅内、手すりや杖を使ってもいいから歩けるようになりたい。″〝屋外にて、1人で歩けるようになりたい。″

上記のADL動作は、全ての動作に共通してバランス機能が必要となり、難易度は段階的に増していきます。

.

リハビリベース国分寺では、現在の身体機能から目標である動作獲得まで、どのようなプロセスを踏んで、どのくらいの期間、リハビリが必要かどうか、客観的に評価させて頂きます。

特にバランスの獲得に至っては、今回の脳血管リハビリテーション③で述べた、感覚に対して、本人と対話を重ね、動作一つひとつを獲得していくことで、エラーが起こっている動作に対し運動学習の効果を高めていきます。

.

今回は視覚と前庭覚による、姿勢制御の機序を述べましたが、実際のリハビリの場面では、様々な刺激を、感覚として与えていきます。深部感覚の、関節の位置覚の話があったように、動作の基本的なポイントを随時修正していくことや、麻痺により皮膚の表在感覚が鈍くなってしまっている部分に対し、感覚を入れることで、付随して動く筋に対しアプローチを行っていきます。

例を挙げると、起立動作は、歩行を行う前の立った姿勢を作る上でも非常に大切な動作です。麻痺があると、片側に重心に乗りづらく、筋力低下や、起立後の立った姿勢にて、バランスを上手くとることが出来ないといった症状が生まれます。

麻痺の部分に対して、裸足で床からの表在感覚を入れる、膝と股関節、または骨盤から体幹の動きを誘導していきます。限りなく正しい動作に近づけていくことで、麻痺のある部分に対し、筋力をつける、踏ん張ることができる脚をつくる、感覚を認識し自分1人でバランスを保つことができるまで、入念に繰り返し行っていきます。

感覚から、動作獲得までにも、脚の位置を自分の眼で確認できているか、目をつむるや脚を閉じる等、難しい姿勢でもバランスを保つことができるか、視覚や前庭覚に対し、随時刺激を与えていきます。更に、屋外での凸凹道、人混みでの歩きは、高次脳の克服シリーズで述べたように、注意機能と視覚を上手く使い、歩行が円滑に行えているか、評価と練習を積み重ねていきます。

【参考文献】

1)後藤淳.(2005).中枢神経系の解剖学. 関西理学5:11-21,2005.

2)Treleaven, J. (2008). Sensorimotor disturbance in neck disorders affecting postural stability, head, and eye movement control. Manual Therapy 13(2008)2-11.

3)浅井友詞.(2013). 脳における平衡機能の統合メカニズム. 理学療法第40巻第8号.

リハビリベースの体験リハビリしてみませんか?

☟お問合せはコチラ☟

尾作研太 理学療法士

回復期病院にて4年間勤務、主に整形外科や脳血管疾患、脊髄損傷のリハビリに従事。海外の大学にて、ヘルスケアの学位を取得後、訪問リハビリと地域の介護予防に参画。脳血管疾患の方の動作獲得や、装具を含めた歩行の修正、社会復帰までサポートしている。