脳血管リハビリテーション②

脳血管リハビリテーション②

今回は、右脳と左脳のそれぞれの働きや、脳地図を広げて大まかな脳の役割やメカムズムを説明していきます。また脳血管疾患に対しての、リハビリのアプローチ方法もご覧ください。

脳梗塞といっても、後遺症の症状は様々です。出血量や部位により、覚醒度合いや麻痺のレベルも大きく変わってきます。脳の検査として、MRIやCTが代表的なものとして挙げられます。脳画像から梗塞や出血部位の大きさなど、脳の侵襲部位を診てみることで、症状を断言することは出来ないですが、大まかに侵襲部位から症状を大別することは可能です。

今回は、具体的な脳の仕組みや、梗塞、出血等の侵襲から、引き起こされる後遺症を挙げていきます。

「右脳」、「左脳」という言い方を、医療用語では、「劣位半球」、「優位半球」と呼びます。一般的に、言語野のある半球を優位半球と呼び、ほとんどの方は、言語野が左半球にあるため、左脳を優位半球、右を劣位半球と呼ぶことが多いです。また右利きの95%以上の人は、左脳に言語があるということがデータで示されています1)。稀なケースとしては、右利きの人が同側半球に損傷を負い失語症が生じる交叉性失語、または左半球に広範な脳梗塞の侵襲がありながらも失語が生じない、交差性非失語症と呼ばれるケースもあります。

劣位半球(右脳)は、損傷により代表的な症状として、半側空間無視、着衣失行、構成障害(全体像の障害)が挙げられます。優位半球(左脳)の損傷は、観念運動失行、Gerstman症候群、構成障害(細部の障害)などが引き起こされます。優位半球、劣位半球は、どの機能を担っていると断言することは出来ませんが、例として左半側空間無視、構成失行に関して、左右脳の違いから起こる機序、実際の生活場面での症状まで述べていきます。

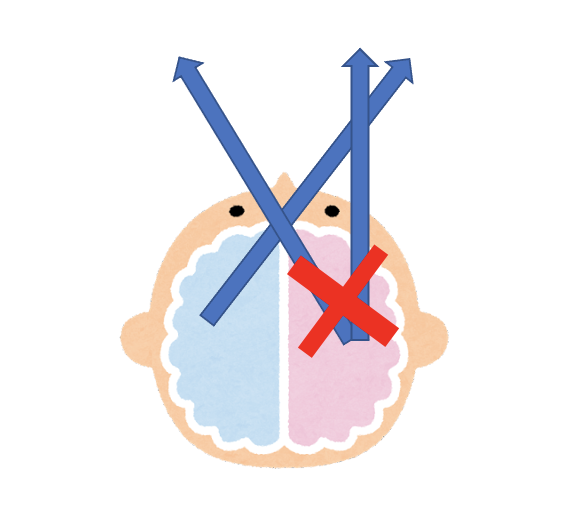

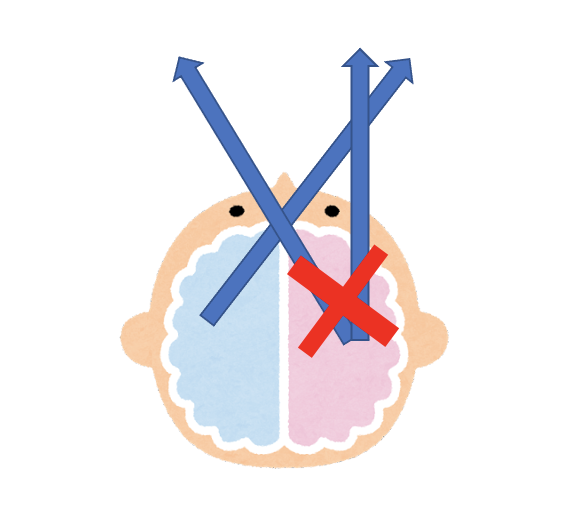

右脳で多く生じる左半側空間無視においては、左脳も右側の視覚や注意を担っていますが、右脳は左右の両方を担っているため、図1のように右脳を損傷した時に左側への注意が欠損してしまうといった症状に至ることが報告されています2)。構成失行、または構成障害と言われる症状は、組み合わせたり、積み上げたり、描いたりする構成的活動で、上手に空間の中で形成が行えない状態をさします。絵の模写や、パズルなどの構成が必要な活動に支障を来たします。構成失行は、責任病巣として、右脳と左脳ともに存在しますが、障害の質的な差異がみられます。右脳損傷の場合はパズルなど構成する時に、全体の構成がバラバラになってしまう一方で、左脳損傷の場合は、全体のバランス構成は良好だが、細部においては構成出来ないといった特徴がみられます3)。

日常生活場面としては、右損傷の左半側空間無視の場合、机上においた食事で、右側に置いたお皿は端が進むが、左側は手が付けられていないといったことが多々みられます。構成障害は、右脳損傷の場合、机の上や棚、カバンの中の整理など、乱雑し整理が難しい反面、細かい部分でペンや小物を並べ整頓は出来るといった特徴が見られます。左右脳のどちらかの損傷によって、症状の特徴が100%断定できることはありません。片側に起こりうる代表的な症状や特徴を理解し、実際の生活場面で、出来ないことを照らし合わせることで、高次脳機能障害や問題点をより明確化することが出来ます。もちろん、机上での評価やテストによっての客観的な評価や、経過を追うことも大事な指標の一つです。

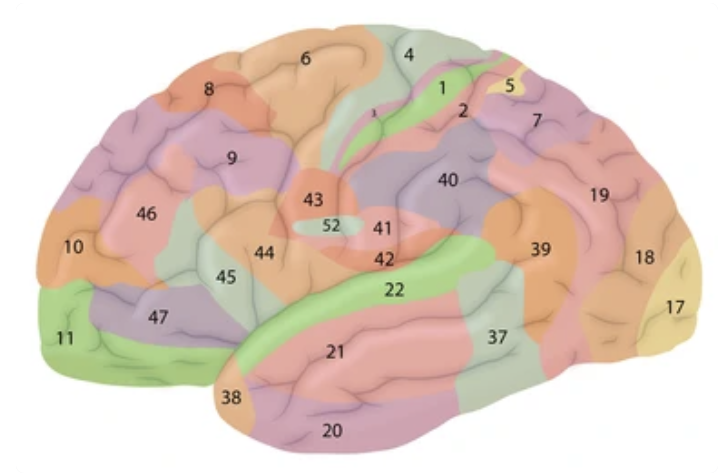

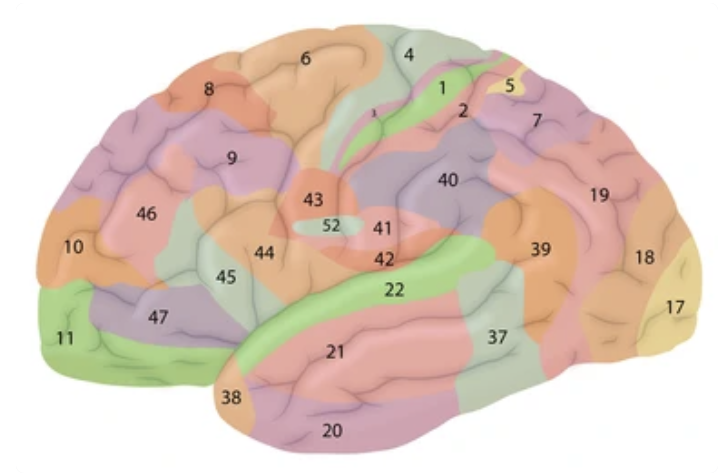

脳はさまざま方向から見ることが出来ますが、大脳皮質は、大きく分けて、大脳、脳幹、小脳の三つに大別されます。さらに大脳で前頭葉、側頭葉、後頭葉、頭頂葉に分けられます。先ほどは、脳の障害の位置を「左右」で比較してみましたが、脳の働きそれぞれ「地図」として広げて、働きを特定することが出来ます。代表的な脳地図として、図2のBroadmanが挙げられます。前頭葉から、側頭葉、後頭葉、頭頂葉まで、それぞれの区画に番号が示されており、またそこで担っている働きが明らかになっています。

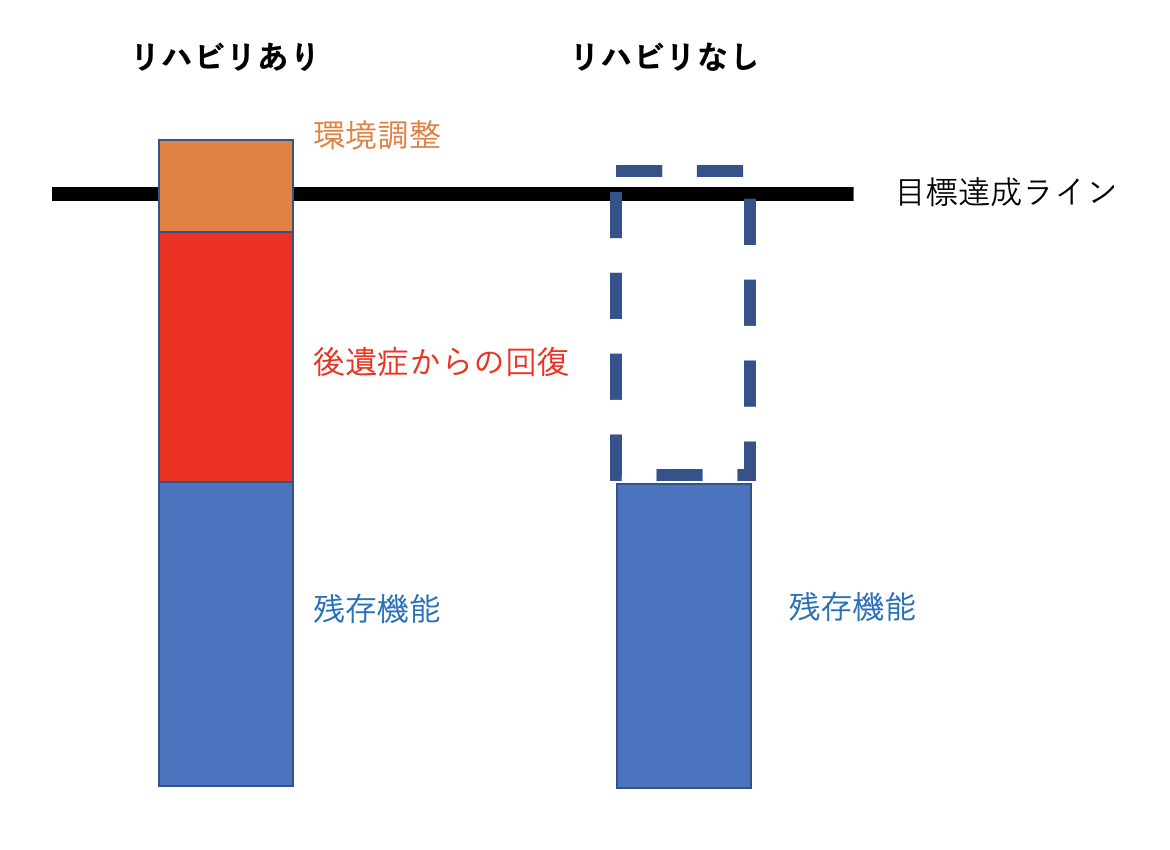

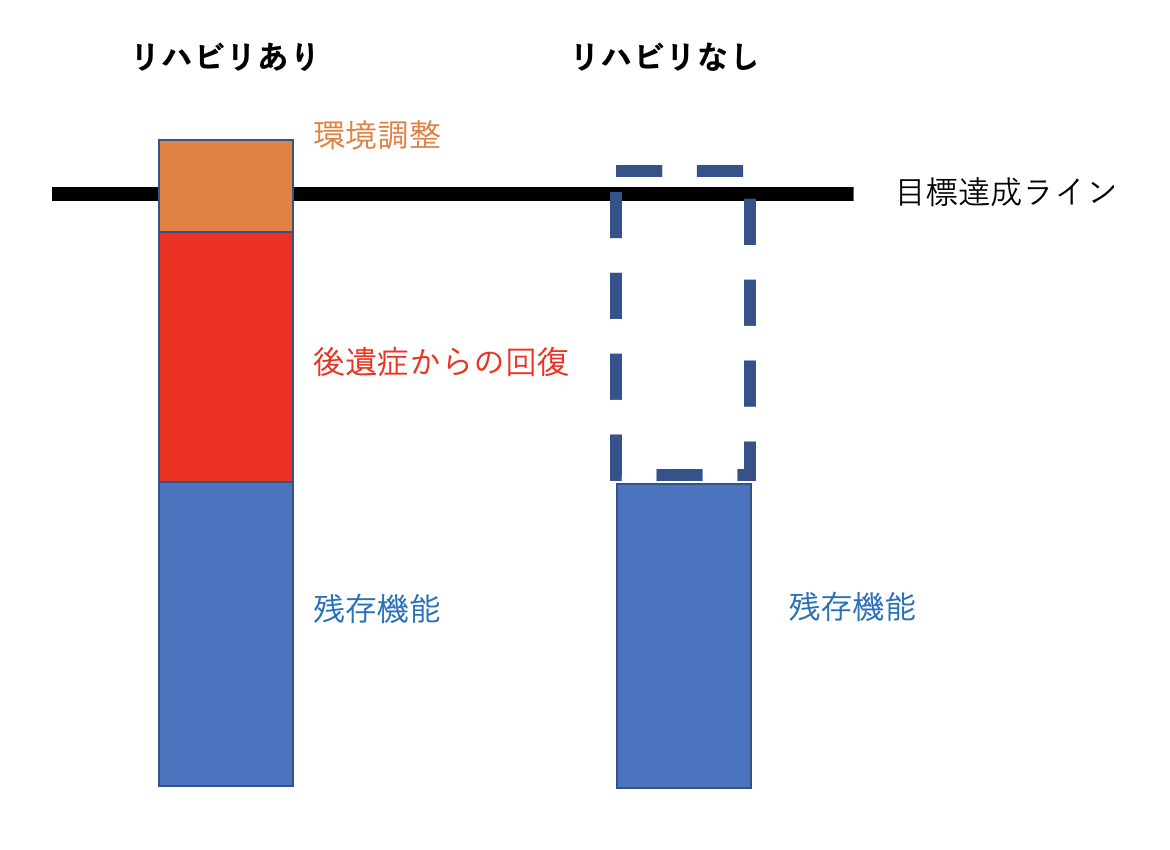

今回の脳血管リハビリテーション②では、脳の左右による働きの違いや、脳地図を広げてそれぞれの役割を大まかにみてきました。今回挙げた脳の部位や働きは、日常生活を送る上で、非常に大切な機能です。脳や身体は不思議なことに、一部分に脳損傷が引き起こされ、回復が難しい場面でも、障害のある機能を少しでも改善していくことや、他の機能が障害を補うことで、乗り越えることが出来るケースが多々あります。そのように障害を乗り越えていくプロセスとして、リハビリが必要となります。「諦めていた」、「もう難しいのではないか?」そんな悩みや不安を、リハビリベース国分寺では、相談して頂き、解決する手段を共に探していきます。脳梗塞が起こり片麻痺、または対麻痺が生じたからといって、全てが失われたことではありません。脳の侵襲部位を特定し、残存している機能を探す。弱った部分を強くするまたは、可能性を最大限に引き出すことで、困難であった動作、または活動を可能にすることが出来ます。損傷されたことで、諦めることは未だ早いです。脳と身体の大きな可能性を無限に広げていくことを、リハビリベース国分寺の一つの大きな柱と掲げています。リハビリベース国分寺での、脳血管疾患へのアプローチとして、以下の3つを最大限に引き出すことで、希望である目標やライフゴールの達成を目指していきます(図4)。

1) 障害部位の促通、強化

2) 残存機能による代償

3) 環境調整による動作獲得

1つ目に、障害部位の促通、強化を、最大限に負荷をかけて改善を図っていきます。障害部位に対し、脳の可塑性や、随意性の向上など、様々な議論がありますが、回復期を経た維持期でも身体機能が向上していくことは、脳血管リハビリテーション①でも述べさせて頂きました。実際にリハビリベース国分寺の利用者様の中でも、麻痺のある部位を動かす頻度を上げる(筋の発火頻度)、麻痺によって失われた筋力の強化を図っていく(筋力増強)ことで、動作改善や目標を達成できた等、リハビリ過程で変化が多くみられます。また障害は、四肢の麻痺の話だけではなく、高次脳機能障害やバランス、メンタル面の向上も挙げられます。覚醒の度合いから、注意機能、言語など、アプローチに関して高次脳機能の克服シリーズにて具体的に述べさせて頂いています。

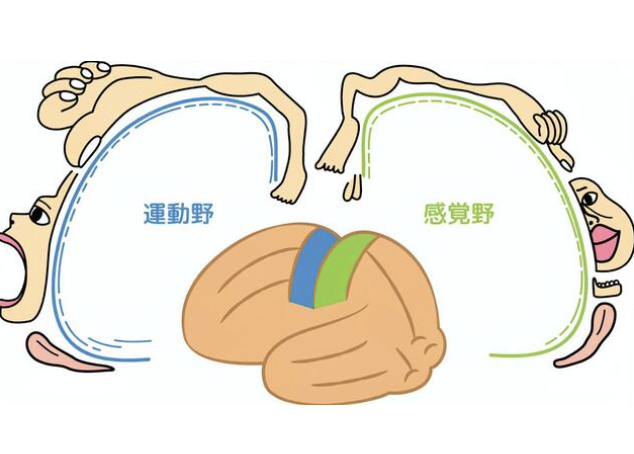

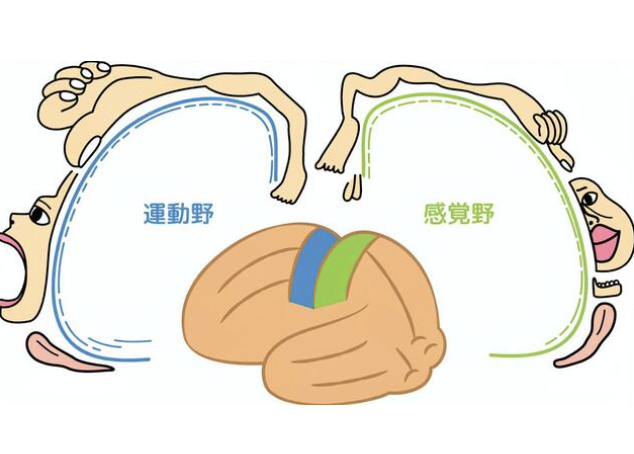

2つ目に、麻痺や障害部位に対して、最大限に力を引き出していくために、残存機能を上手く使っていくことが、リハビリのプロセスで鍵となっていきます。先程、脳の分類の中で、運動と感覚を担っている脳の機能を挙げましたが、麻痺の中でも、四肢は動かせるが、上手に使うことが出来ないといった症状がみられます。これは、運動神経が錐体路を通って、動かしたい筋肉に伝達されているが、感覚として皮膚や関節位置など脳に伝達されずに、力が上手くコントロール出来ないといった症状が引き起こされます。それでは、感覚の乏しさを補うため、視覚の代償により動作を学習していく方法があります。これは、動作のみならず、注意障害や失行などの高次脳機能障害に対しても有効に働きます。例としては、視覚による代償を挙げましたが、他には麻痺ではない片側(非麻痺側)のコントロールや、手や足の先(抹消部位)に強い筋緊張が生じている場合などに、体幹から股関節や肩と近い部分を強くしていくといったアプローチがあります。

3つ目は、自宅内での家屋調整、家族またはサービスによる助け、麻痺に対して装具を使用し動作を改善、獲得していくことも環境調整の一つです。障害部位の弱った機能を最大限に上げていく。またそれに加えて、日常生活動作の獲得に向けて、残った機能を活かしていく。そのプロセスを重ねた上でも、動作獲得のため到達が難しい場面では、手すりの設置や食事に使う補助具など、周りの環境を上手く使用し、困難な部分を埋めていく作業を行います。住環境などのアプローチにおいても、リハビリベース国分寺が大切にしていることは、ご家族様とのコミュニケーションです。私たちは、リハビリの場面で密に関わることが出来ますが、ご利用者様と多くの時間を過ごしているのはご家族の方々です。リハビリの力を最大限に活かすのも、ご家族様の協力を得て成り立つものです。日頃の生活状況を聞くことや、ご家族がサポート可能な部分、または出来ない部分を聞かせて頂き、目標達成に向けて、サービスや環境の調整を慎重に進めていきます。ご利用者様の笑顔が、いずれご家族様の笑顔に繋がっていくことは、リハビリベース国分寺にて大きく感じる一つです。

【引用文献】

1)木村暁.(1989).交差性失語絡みた「右脳と言語」.失語症研究Vol.9,No.3:177~183. 1989.9

2)石合純夫.(2008). 半側空間無視へのアプローチ. 高次脳研究28(3):247~256, 2008.

3) 近藤文里.(1984). 大脳片側半球損傷患者における構成活動の障害. 滋賀大学教育学部紀

要, No.34 pp.127-138,1984.

リハビリベースの体験リハビリしてみませんか?

☟お問合せはコチラ☟

尾作研太 理学療法士

回復期病院にて4年間勤務、主に整形外科や脳血管疾患、脊髄損傷のリハビリに従事。海外の大学にて、ヘルスケアの学位を取得後、訪問リハビリと地域の介護予防に参画。脳血管疾患の方の動作獲得や、装具を含めた歩行の修正、社会復帰までサポートしている。