2024 年 10 月 7 日公開

良い姿勢について

良い姿勢とは

皆様は良い姿勢とはどんなものかご存知でしょうか?

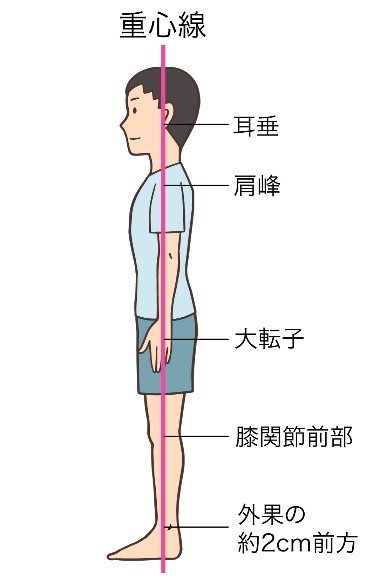

良い姿勢を保つことで、筋肉や関節への負担が軽減され、痛みや不快感の予防になります。「抗重力伸展活動」「脊柱の生理的湾曲」「腸腰筋」 が重要な役割を果たしています。

抗重力伸展活動

抗重力伸展活動とは、重力に対抗して体を伸ばすための身体の活動を指します。

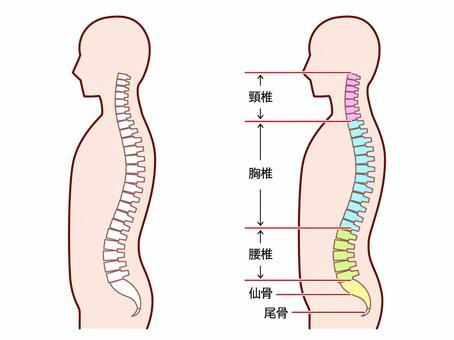

脊柱の生理的湾曲

脊柱は、単なる直線ではなく、自然な湾曲を持っています。抗重力伸展活動 が適切に行われていると、脊柱は自然と生理的な湾曲を維持することができます。

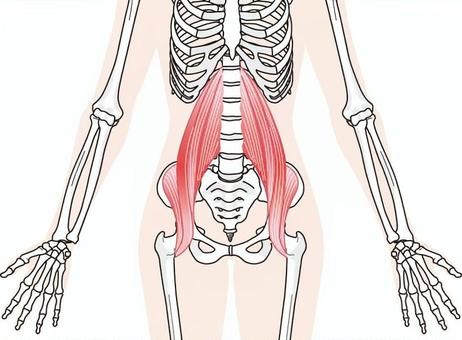

腸腰筋(ちょうようきん)は、腰椎から大腿骨の内側にかけて位置する筋肉群で、骨盤の前傾をサポートし、腰椎が前弯しやすくなります。抗重力伸展活動 にはこの腸腰筋が重要な役割を担っており、腸腰筋を強化することで骨盤の位置が安定し、脊柱の生理的湾曲 が保たれやすくなります。

まとめ

良い姿勢を維持するためには、抗重力伸展活動、脊柱の生理的湾曲が重要であり、の為には腸腰筋が機能的に働いている事が重要です。

2024 年 8 月 16 日公開

台風と関節痛

今年も台風シーズンが到来しました。本日は関東に台風7号が接近してますね!

‐内容‐

【関節痛が悪化する理由】

① 気圧の低下による間接内と関節周囲の組織に影響を及ぼします。 ② 温度の変化が関節周囲の組織を硬くして血流を低下させてしまうことがあります。

【対策方法】

ⅰ温める(温熱療法) : ⅱ軽い運動: ⅲ十分な水分摂取:

リハビリベースの体験リハビリしてみませんか?

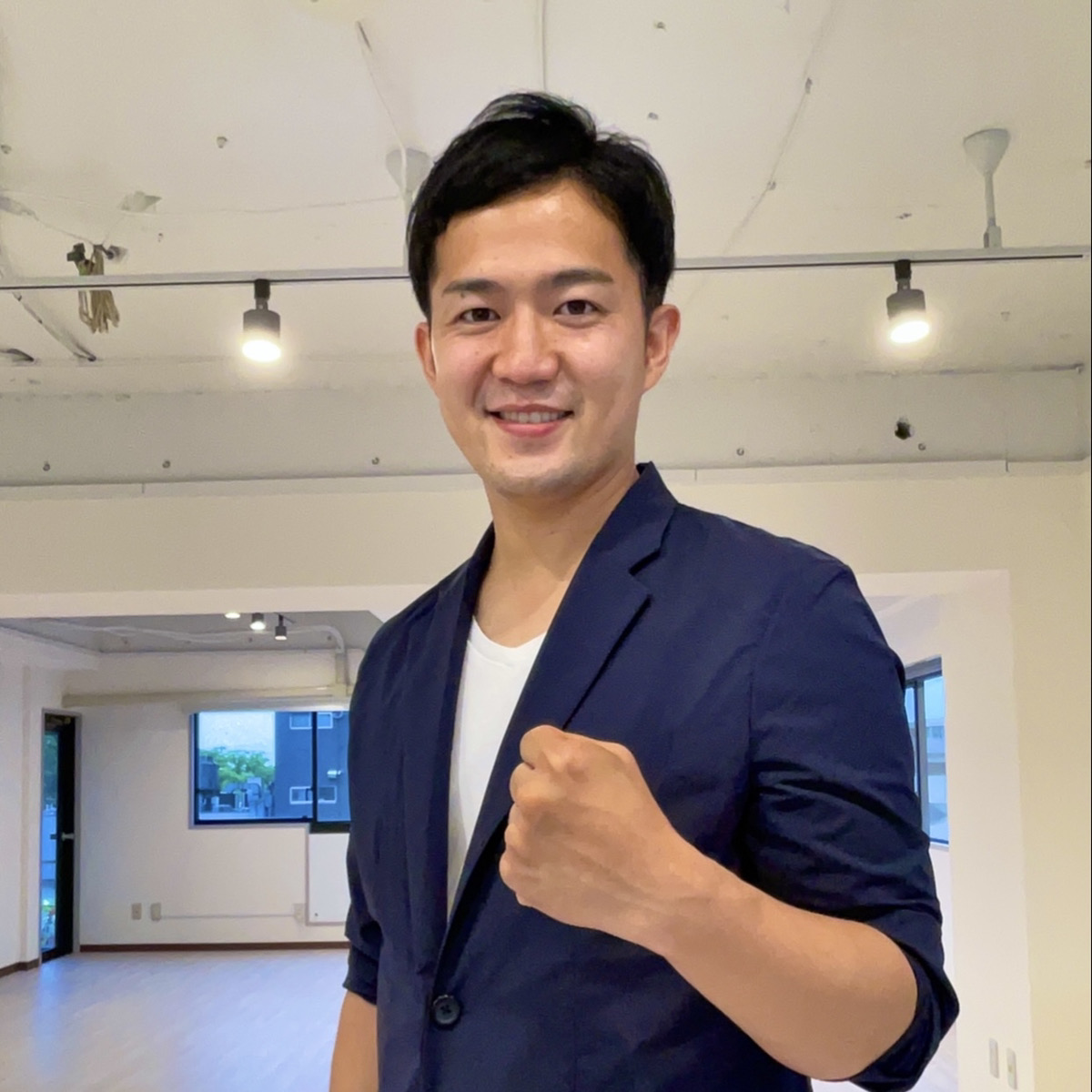

原嶋崇人 リハビリベース国分寺院長 運動器認定理学療法士 小児から高齢者、俳優からスポーツ選手のリハビリを経験。ラグビーワールドカップ2019のスポーツマッサージセラピスト、TOKYO2020大会の医療スタッフとして派遣経験あり。スポーツ現場へのサポート、地域高齢者に対しての介護予防や転倒予防事業の講師などを行っている。

2024 年 7 月 19 日公開

リハビリに効果的な食事

「リハビリはしているけど、なかなか筋力がつかない。」 予防 という観点からも、食事 はとても大切になってきます。

リハビリにおける栄養の重要性

栄養不足や食事の変化が原因となり得る疾患としては、

廃用はいよう 症候群、

脳卒中 、

褥瘡じょくそう 、

整形疾患 などが挙げられます。廃用は、広い意味では最近よく聞かれるサルコペニアの一種で、加齢に伴う筋肉量の低下を指します。

どんな疾患に至っても、リハビリ回復では基礎として、

食事がしっかり摂れているか が、とても重要です。

しかし、リハビリを必要としている方の中で、約4割の方が、十分な栄養が取れていないという事実があります

1) 。

以下のような変化を感じたことはありませんか?

・体重が減っている。

骨折や病気をして一時的に寝ている時間が長くなり、筋力や体重が減ることは、当然の過程です。

ですが、リハビリで改善を図るためには、体重を取り戻し、また強い身体を作っていくことが必要不可欠です。

筋肉をつけ、運動に耐え得る持久性をつけていくために、エネルギー源となる食事の量と内容を考えていきましょう。

栄養による回復過程

リハビリで麻痺の状態の改善を図る、弱くなった部分を強くするためには、運動が必須です。エネルギー消費カロリー(kcal)= 1.05 × 体重 × メッツ × 運動時間(h)

重要な栄養素

リハビリをより効果的に進めていくためには、具体的に、どの栄養素が必要でしょうか。バランスの取れた適量の食事 を摂ることが一番大切です。「一汁三菜」 のことを指します。主食の炭水化物 に汁物、そして三種類のおかずです。おかずの1つ目は主菜となるお肉や魚などのタンパク質 、残りの2つは副菜として野菜 を摂り入れます。

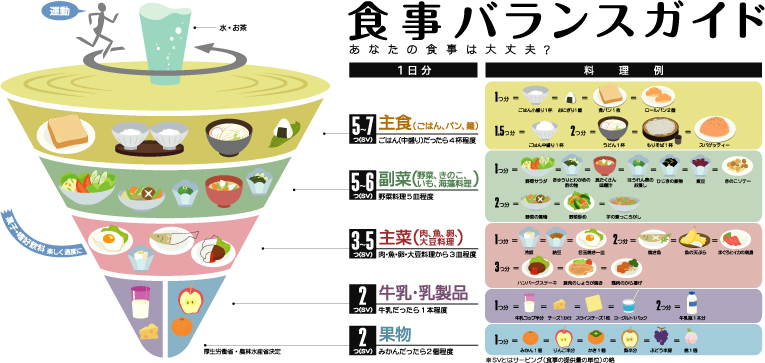

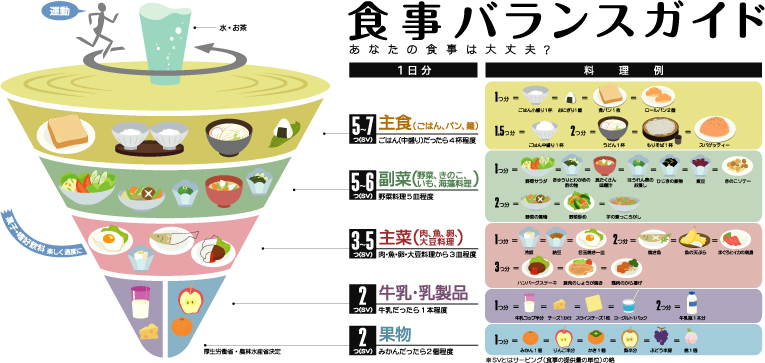

食事バランスガイド(厚生労働省)

主食5~7V + 副菜5~6V + 主菜3~5V + 乳製品2V + 果物2V

上記の図は、厚生労働省・農林水産省が掲示している、食事バランスガイドです。

上から、主食である炭水化物。2つ目のおかずとしてサラダや、お浸し、煮物。3つ目にメインディッシュとなる肉や魚などのタンパク質が挙げられています。

一日に必要な割合が

○V で表示されており、代表的な栄養素が含まれる食材と、摂取すべき割合が示されています。

具体的な、一つ一つの食事にかかるカロリー数は、文部科学省の日本食品標準成分表をご参照下さい。

こちら→

文部科学省日本食品標準成分表

具体的な食事量カロリーは、先ほど述べたリハビリを通して目指すべき、体重の増減によります。

あくまでも目安となりますが、年代別の平均消費カロリーは以下の通りです。

●年代別平均消費カロリー(厚生労働省)

20代 1750~2300kcal

30~40代 1700~2250kcal

50~70代 1650~2050kcal

70歳以上 1350~1600kcal

このような基本的な、摂取と消費カロリーのバランスと、栄養素のバランスをとることが、リハビリを効果的に進めていくためには必要です。

特に、筋力強化には、肉や魚などのタンパク質が欠かせません。

筋力をつけるには、リハビリを開始してから、

8週〜12週 かかると通例で言われています

2) 。 筋力強化や、動作練習をすることで

筋の発火頻度 (神経と筋の伝達)が向上し、2週間目でも向上がみられますが、純粋に

筋肉が大きくなるのには2ヶ月以上 を要します。

その過程でも、

エネルギー源となる炭水化物を摂り、運動量を挙げていくこと 。

2ヶ月の経過でタンパク質から、筋肥大を作っていくこと 。

このような点を意識しましょう。

注意すべき食事

日本は、透析患者が他国と比較し、非常に多いことでも有名です。透析にいかないまでも、腎不全の予備軍は、8人に1人いるとも言われています。

その背景には、糖尿病や高血圧の人が多いという理由があります。脳卒中の起こる前の予防から、再発予防、糖尿病などの生活習慣病を防ぐためにも、

食事と運動は欠かせません 。

実際に注意すべき食事としては、塩分過多な食事、食品添加物を多く含むファーストフード、または無機リンを多く含む麺類や加工食品などが挙げられます。

もちろんお酒も含まれますが、特に塩分や脂が多い食事はご存知の通り、高コレステロール結晶、高血圧を引き起こし、脳卒中につながるリスクが非常に高いです。

脳卒中後の再発を防ぐためにも、食事の管理は非常に大切です。

脳卒中を防ぐ栄養素

脳卒中の因子は、運動習慣や、体重、脳血管疾患のある家族歴など様々です。これをしていれば大丈夫、とは、一概に言うことはできません。3)

疲労回復に効果的な栄養素

リハビリ過程で、リハビリの目標を達成するため、必然と運動量や活動量が増えていきます。そのため時には、筋肉をより大きく育てるための筋肉痛 や、運動量が多く疲労 を感じてしまうこともあると思います。ビタミンB1 ビタミンC ブドウ糖 鉄分

【参考文献】

1)若林秀樹.(2011).リハビリテーションと栄養. Jpn Rehabil Med 2011; 48:270-281.

2023年9月14日作成 2024年7月19日編集

「リハビリは、しているけどなかなか筋力がつかない。」

リハビリ栄養の重要性

リハビリを必要としている方の中で、約4割の方が十分な栄養が取れていないという事実があります1) 。食事がしっかり摂れているか が、とても重要です。リハビリの前に、下記項目が起こっていないか、確かめてみて下さい。・体重が減っている。

栄養による回復過程

もしも、脳卒中が起こり適正体重より少なくなってしまった場合は、目指すべき体重を決めてから、プラスに転じるカロリー計算を行います。リハビリでは、麻痺の状態の改善を図る、弱くなった部分を強くするために、運動が必須です。想定した消費カロリーよりも、上回る食事量を摂取し、体重増加と筋力強化を図っていきます。逆に、体重が過多であった時は、適正体重まで減量ができるように、消費カロリーをより多く、摂取量を少なくする、という働きが必要になってきます。エネルギー消費カロリー(kcal)= 1.05 × 体重 × メッツ × 運動時間(h)

重要な栄養素

次に、リハビリをより効果的に進めていくために、具体的にどの栄養素が必要でしょうか。「一汁三菜」 のことを指します。主食の炭水化物 、三種類のおかず、一つは主菜となるお肉や魚などのタンパク質 、残りの二つ目は野菜 となります。詳しくは、農林水産省に食事バランスガイドをご参照下さい。

食事バランスガイド(厚生労働省)主食5~7V + 副菜5~6V + 主菜3~5V + 乳製品2V + 果物2V ○V で表示されており、代表的な栄養素が含まれる食材と、摂取すべき割合が示されています。8週〜12週 かかると通例で言われています2) 。 筋力強化や、動作練習をすることで筋の発火頻度 (神経と筋の伝達)が向上し、2週間目でも向上がみられますが、純粋に筋肉が大きくなるのは2ヶ月以上 を要します。

注意すべき食事

日本は、透析患者が他国と比較し、非常に多いことでも有名です。透析にいかないまでも、腎不全の予備軍は、8人に1人いるとも言われています。理由としては、背景に糖尿病や高血圧の人が多いという理由もあります。脳卒中の起こる前の予防から、再発予防、糖尿病などの生活習慣病を防ぐためにも、食事と運動は欠かせません 。

脳卒中を防ぐ栄養素

血圧を抑える、脳卒中のリスクを低下させる栄養素として、K、CA、Mgが効果的という3) 中には、それぞれ運動習慣や、体重、脳血管疾患のある家族歴な様々な因子が背景としてありますが、日常生活で消費される食品に焦点を当てると、脳卒中のリスクを回避できる栄養素が存在します。他にも野菜や果物、海藻類に多く含まれるカリウムも、血圧を抑える、そして脳卒中のリスクを低下させる働きがあると言われています。カリウムの含有量が多い食材として、ほうれん草、アボガド、ごま、アーモンド、カシューナッツなどが挙げれます。

疲労回復に効果的な栄養素

リハビリ過程で、弱くなった筋力を戻すために、今より多くの運動量が必要となります。リハビリの目標を達成するため、必然と運動量や活動量が増えていきます。時には、筋肉をより大きく育てるための筋肉痛や、運動量が多く疲労を感じてしまうこともあると思います。まず大切なのは、運動後に疲労を感じたら、睡眠や休息をしっかりとることが大切です。疲労がある中で、焦ってリハビリを進めても、返って逆効果となってしまいます。食事をとって、リハビリをしたら、30分以内の昼寝をとることもお勧めします。ビタミンB1 ビタミンC ブドウ糖 鉄分

リハビリベースの体験リハビリしてみませんか?

尾作研太 理学療法士 回復期病院にて4年間勤務、主に整形外科や脳血管疾患、脊髄損傷のリハビリに従事。海外の大学にて、ヘルスケアの学位を取得後、訪問リハビリと地域の介護予防に参画。脳血管疾患の方の動作獲得や、装具を含めた歩行の修正、社会復帰までサポートしている。

2024 年 6 月 10 日公開

2周年パーティー

2周年パーティー

おかげさまでリハビリベース国分寺は2024年6月に開院2周年をを迎えることができました!これも、地域の皆様に支えられたおかげです。

当日はご利用者様やご卒業者様、ケアマネジャー様にもご参加いただき

2024 年 5 月 7 日公開

60代男性脳梗塞後遺症 ~歩行改善の為のリハビリ~

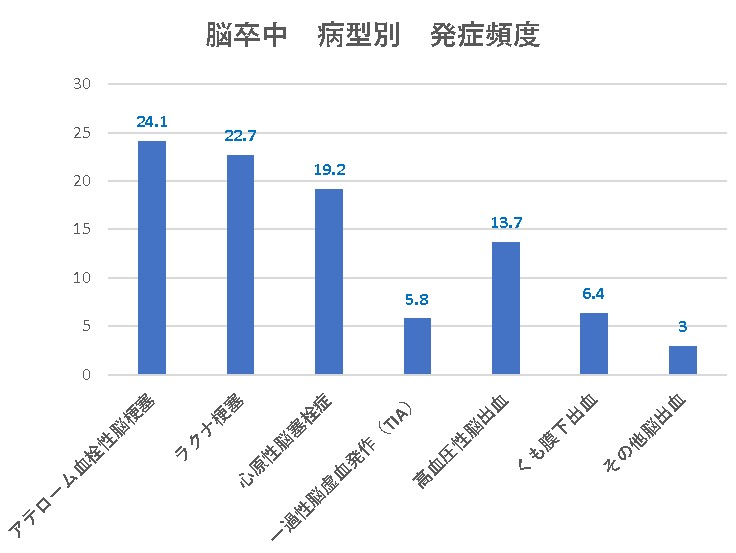

脳梗塞の3種類

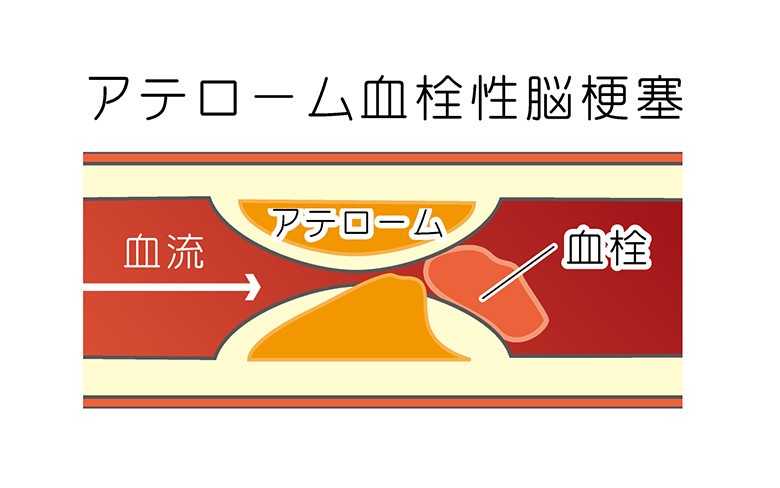

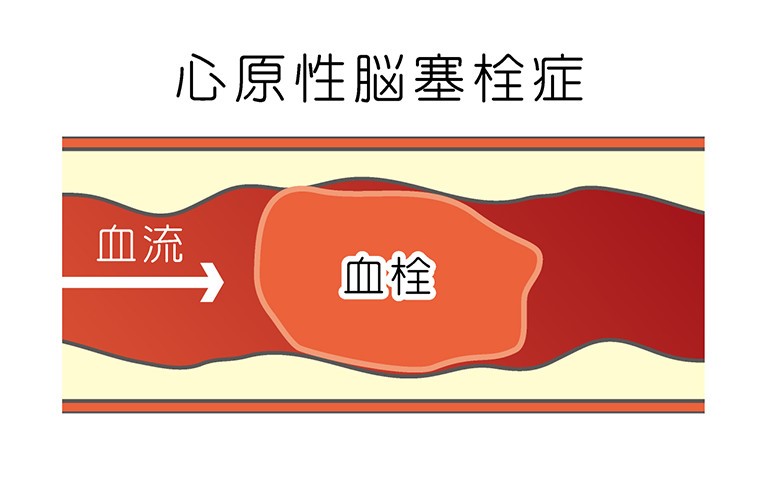

脳梗塞の発生機序は以下の3つに分類されますアテローム血栓性脳梗塞 ➁ラクナ梗塞 ➂心原性脳塞栓症

➀アテローム血栓性脳梗塞

➁ラクナ梗塞

➂心原性脳塞栓症

60代男性 脳梗塞後遺症 ~歩行改善のためにリハビリ~

【ご利用者様】60代男性 脳梗塞後遺症

2024 年 4 月 17 日公開

40代女性 脳梗塞後遺症 ~主婦業復帰+復職~

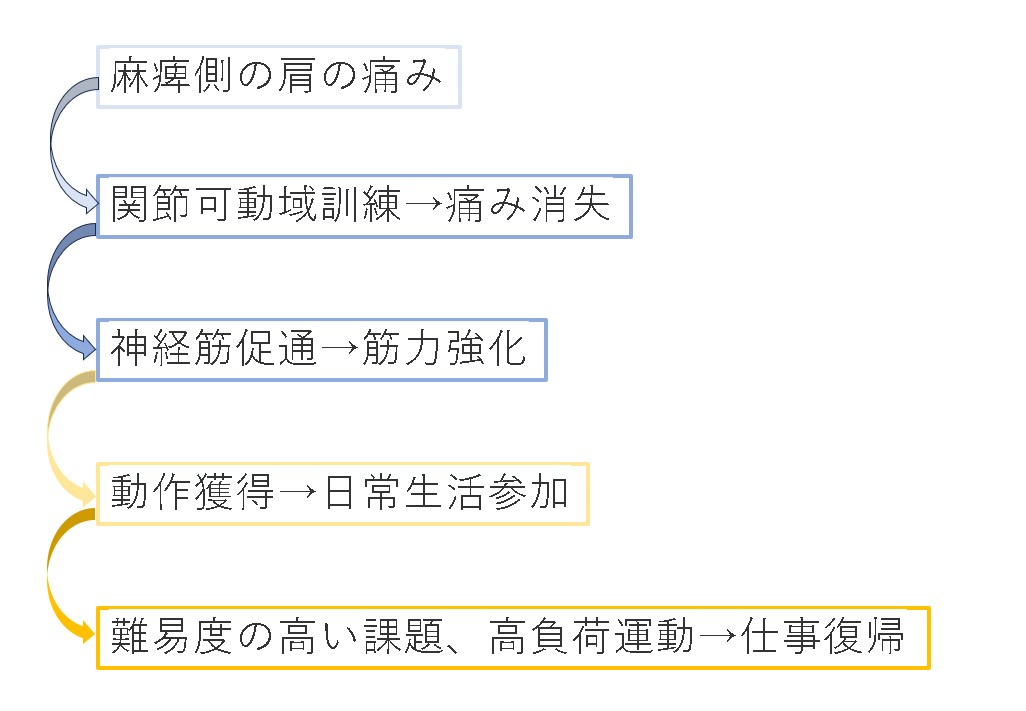

リハビリ内容は上記の流れのように行い、まずは目標である家事動作の復帰と、その後は、復職を段階的に果たしていきました。

リハビリベースの体験リハビリしてみませんか?