2024 年 4 月 13 日公開

高次脳機能障害の克服➀

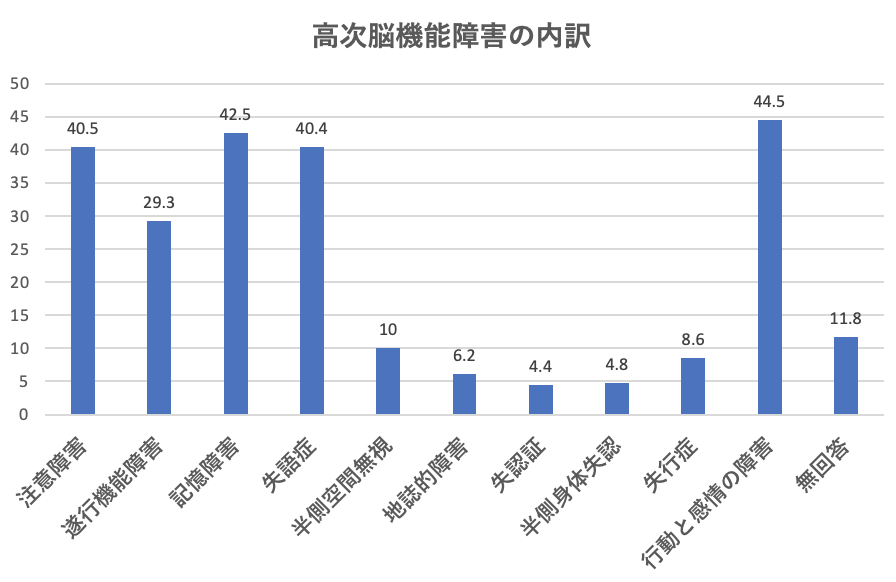

症状の内訳

「高次脳機能障害 」と一口に言っても、脳の損傷部位により症状は様々です。身体の麻痺の状態や障害の種類によっても、実際の生活場面で行える動作や活動は、大きく変わってきます。

1 注意障害

上記のグラフを見ると、「行動と感情の障害」、「記憶障害」、「注意障害」、「失語症」、といった障害が、多くの割合を占めています。行動と感情の障害 」では、日常生活に対し意欲がわかない、落ち込みやすい、感情がコントロール出来ないといったメンタル面での障害が多くみられます1)。

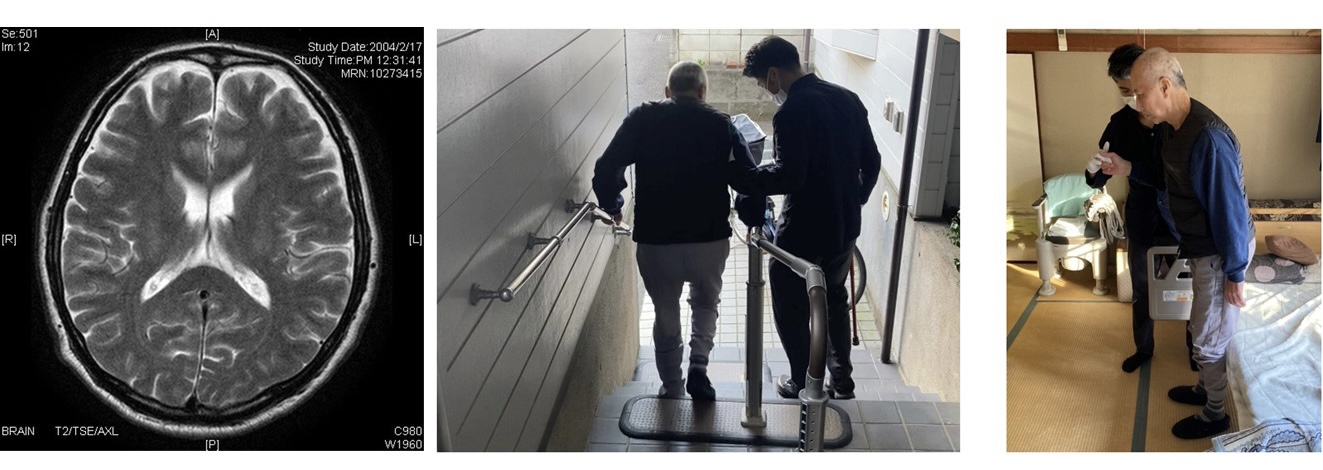

リハビリベース国分寺では第一に、運動量を多くとることで、脳の血流量を圧倒的にあげ、麻痺の後遺症のある手足の使用頻度を上げることで、随意運動ずいいうんどう (自らの力で動かす運動)の向上を図ります。2)

リハビリベース国分寺では、必要があれば理学療法士がご自宅まで訪問し、実際の生活状況の中で、動作や環境調整を提案いたします。これによって、できる生活動作を広げていきます。

脳の障害部位として、右脳と左脳のそれぞれの部位から、起こる高次脳機能障害がおおよそ決まってきます。

今回のトピックで挙げた感情のコントロールという部分で言えば、「うつ」や「不安」といった症状は、右脳と比べ、左脳の障害で出現することが多いです3)。

さらに、

高次脳機能障害の克服② では、行動と感情の障害と同じく、高次脳機能障害の症状として多い「

注意障害 」について詳しく解説しております。ぜひ、こちらもご覧ください。

【引用文献】

1) 東京都福祉保健局.(2008).高次脳機能障害実態調査

2) Nudo, R.J, et al. (1996). Neural substrates for effects of rehabilitative training on motor recovery after

ischemic infract.

3) 小浜尚也、種村純. (2019). 脳損傷における感情表出の損傷半球別検討. 高次脳機能研究. 第39巻第2

号.

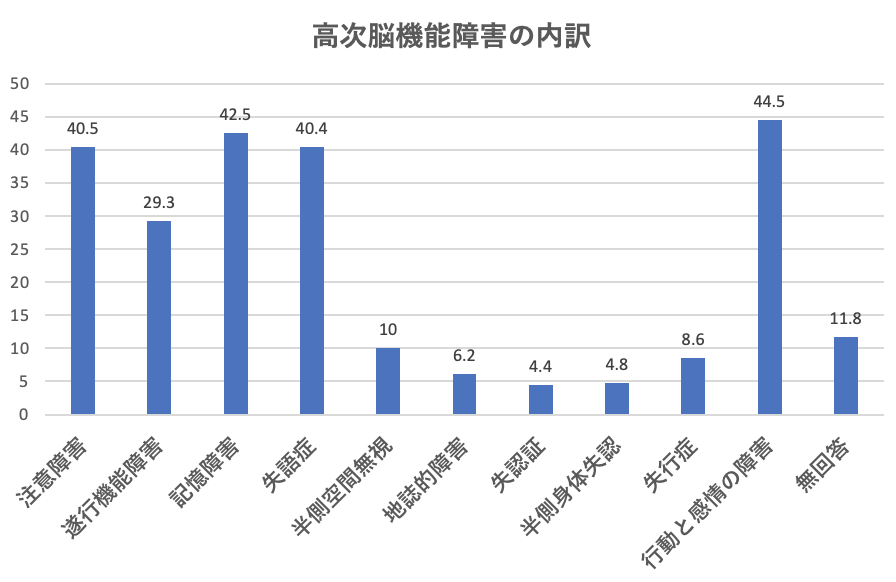

症状の内訳

高次脳機能障害といっても、脳の損傷部位により症状は様々です。身体の麻痺の状態に加え、高次脳機

1 注意障害

「行動と感情の障害」、「記憶障害」、「失語症」、「注意障害」といった障害が、多くの割合を占めています。一番の割合として挙げられる行動と感情の障害では、日常生活に対し意欲がわかない、落ち込みやすい、感情がコントロール出来ないといったメンタル面での障害が多くみられます1)。

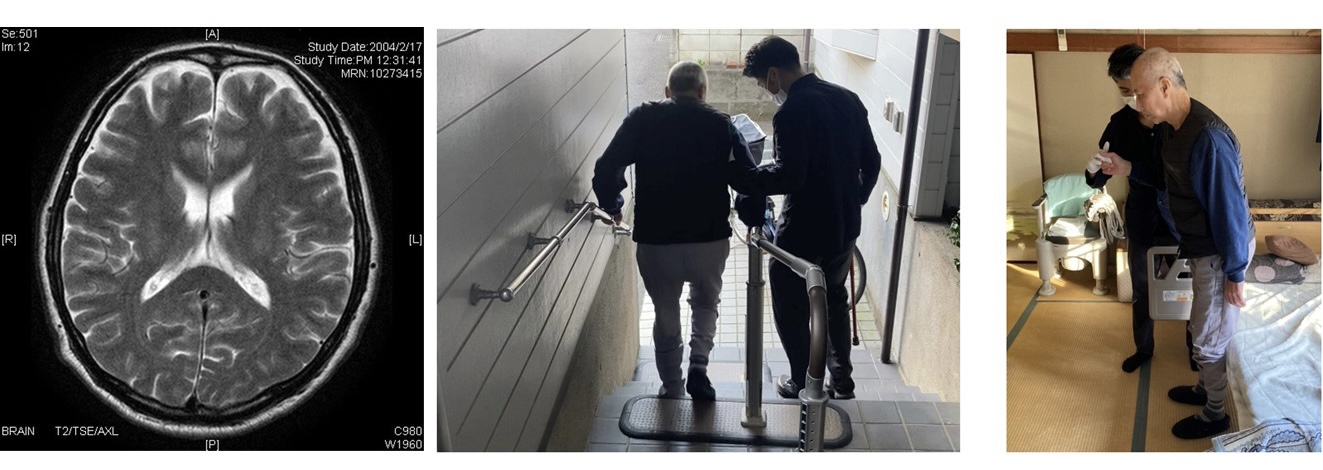

第一に運動量を多くとることで、脳の血流量を圧倒的にあげ、麻痺の後遺症のある手脚の使用頻度を上げることで、随意運動(自らの力で動かす運動)の向上を図ります2)。また動作一つひとつを繰り返すのではなく、その方にあった目標とする動作や、好きなこと、得意なことも踏まえてより学習効果を高めていくのが、リハビリベース国分寺での機能改善の秘訣です。

脳の障害部位として、右脳と左脳のそれぞれの部位から、起こる高次脳機能障害がおおよそ決まってきます。

【引用文献】

リハビリベースの体験リハビリしてみませんか?