『50代男性 脳出血後、復職への道のり』

『50代男性 脳出血後、復職への道のり』

今回は、当施設に通って頂いている、50代男性のリハビリ過程を紹介させて頂きます。当方は、2年前に右被殻出血をおこし、左片麻痺を呈した方です。脳梗塞後、2年経過し、歩行は行うことができますが、屋外ではバランス機能や体力の低下から、奥様の見守りにて、200~300mの距離がやっとの状態でした。ご希望としては、屋外での歩行自立と、公共交通機関を利用した通勤動作の獲得、復職が挙げられました。

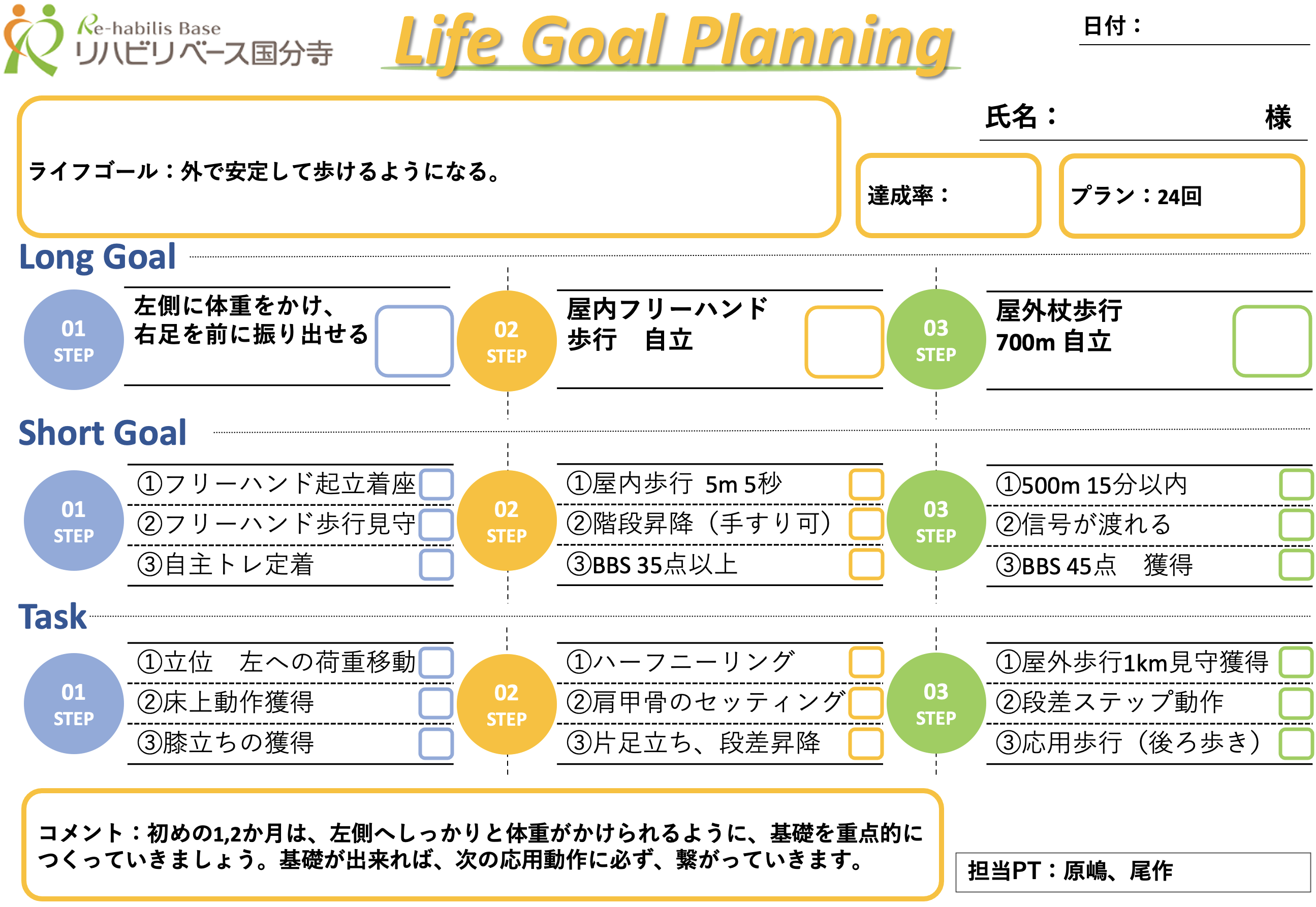

リハビリの流れとしては、以下の過程に沿って進めました。

1. 初期評価

↓

2. 本人やご家族と課題の共有

↓

3. オーダーメイドのリハビリプログラムの作成

↓

4. リハビリ計画に基づく、プログラムの実施

↓

5. 日常生活での目標達成度合いの確認

1.初期評価

麻痺の後遺症や、高次脳機能障害に対し、検査や評価バッテリーを使用し、客観的な数値を挙げていきます。麻痺の状態を評価する検査としては、ブルンストローム・ステージ、FMA(ヒューゲルマイヤー)等を用いて、初期から経過を点数として追っていきます。その他にも、麻痺の痙性による筋緊張に対し、MASや可動域角度を測定します。動作は、寝返りから、座った姿勢、立ち上がりから歩行まで、客観的に動作観察を行っていきます。実際に動画や、動作解析アプリを通して、本人が感じていることと、実際に生じている現象の差異をここで共有していきます。また本人の訴えや、ご家族からの困りごとを拾うことも、初期評価の一つになります。それらの初期評価は、リハビリ経過の中で、麻痺の状態や動作改善を、客観的に評価していく材料となります。

歩行分析、装具のチェック

脳梗塞後遺症の方で、装具が必要な方は、歩行分析から装具の確認を行っていきます。装具が効果的に働いているか、麻痺の後遺症による歩行パターンと照らし合わせ評価していきます。今回の方は、左脚に反張膝がみられ、金属支柱の足継手の角度が足りなかったため、角度調整を初めに行い、次に体幹から股関節、膝は運動療法にて歩容修正を図りました。

2. 本人やご家族と課題の共有

身体機能の評価から、麻痺による感覚や筋力低下、バランス機能低下の原因を探ることと、本人の目指すべき動作に対して、解決すべき課題を提示していきます。課題というのも、身体機能のみならず、動作が行えない恐怖心や不安など、メンタル面での障壁も少なくありません。初期評価から課題共有の段階では、本人の不安な部分から、目指すべき目標まで、深くコミュニケーションをとり、共有していくことを大切にしています。評価やこれから解決すべき内容を、本人やご家族と照らし合わせることで、目標までの道のりをより効果的に進めていくことが可能となります。

3. オーダーメイドのリハビリプログラムの作成

初期評価から、課題を抽出、そして共有した後は、課題を克服していくためのリハビリプログラムを個別で作成していきます。リハビリプログラムの中には、期間や段階的な難易度調整が設けられており、それは担当セラピストと予後予測や、課題克服に要する期間が考慮された上で、立案しています。整形外科や、神経筋疾患、脳梗塞まで症状は非常に様々なため、通例はなく、大きく問題点となっている部分に対して、アプローチを行っていきます。リハビリのプログラムには、当施設でのリハビリ以外に、自主的に行って頂く自主的なトレーニングの効果も加味されています。人により難易度や頻度は異なりますが、可能な部分を最大限に引き出していきます。

4. プログラムの実施

初めは大きな課題となっている問題点に対し、動作修正と運動学習を図ることで、身体の基礎をしっかりと築いていきます。今回のケースでは、麻痺側の感覚低下から、反張膝の歩行パターンが根強くありました。寝た姿勢でのストレッチングや、麻痺の痙性に対しての促通を行い、起き上がりから、立ち上がり、歩行へと動作をつなげていきました。どの動作においても、誤った動作パターンが共通してみられるため、初期の段階にて念入りに、動作の修正を行っていきます。逆に、立ち上がり一つにおいても、正しい動作パターンが得られることで、立位や歩行に次いでも、正しい筋活動のパターンが得られてきます。より効果的なプログラムの実施にも、大きな問題点となっている誤った動作パターンの修正と、正しい筋活動に導くことで、立案したリハビリプログラムを円滑に進めていくことが可能となります。

身体の基礎が固まってきた段階で、目標達成に向けての実際の活動を徐々に行っていきます。今回は、通勤に必要な歩行スピード、距離、バランスが挙げられました。正しい歩行パターンに修正することで、歩行の推進力が上がり、歩行スピードと歩行距離の延長が図れてきます。実際に、時間を計測しての屋外歩行や、駅構内の移動、電車の乗降などを確認していきます。行っていくうちに、また新たな問題点や課題が見えてくることも多々あります。その都度、修正と本人への注意喚起を促すことで、目標達成に向けての成功体験を積み重ねていきます。

5. 日常生活での目標達成度合いの確認

リハビリにて、身体機能の向上と、動作改善を図りますが、実際にそれらの獲得した動作が、日常生活で行えているかを確認していきます。リハビリプログラムを実施していく経過でも、随時、進捗状況は追っていきます。実際に行ってみて、「この動作がやっぱりうまく行かない」、「ちょっとした段差を跨ぐのがこわい」といった新たな問題点に対して、再度評価を重ねながら動作獲得を図っていきます。初期評価から、目標達成までの過程は、必ずしも予定していた通りとはいきません。中には、途中で体調の悪化や、リハビリが来られずに筋力がまた落ちてしまったというハプニングもあるかもしれません。急なアクシデントなど、想定外のことがあるからこそ、初めに立案したリハビリプログラムにその都度立ち返り、目標の再確認や軌道修正を行っていきます。リハビリの過程や、終わった後でも、常に評価と修正は行っていきます。

リハビリベース国分寺の取り組み

今回は、当施設に通って頂き脳出血後のリハビリに、励まれている方を挙げさせて頂きました。リハビリ当初は、不安が強く、屋外歩行に対しても恐怖心を強く持たれていました。一つずつ、課題をこなしていく中で、屋外歩行での自信も付き、活動範囲も少しずつ増えていきました。当初の状態から、目標達成までの幅は物凄く大きい状態でしたが、少しずつ目標へ近づいて来られたのも、ご本人の諦めない気持ちや、挑戦し続ける力強さがあったことで、実現できたことだと感じます。身体機能に対して、的確な評価からリハビリを行い、着実な改善を見出していく。それに加えて、本人やご家族の方とも密にコミュニケーションを取ることで、課題への取り組み方や、目標への方向性を共有していくとは、リハビリベース国分寺の強みとして掲げています。今回、脳血管疾患においてのリハビリとして、目標に向かって励まれた当方に、大きな拍手を送ります。

リハビリベースの体験リハビリしてみませんか?

☟お問合せはコチラ☟

尾作研太 理学療法士

回復期病院にて4年間勤務、主に整形外科や脳血管疾患、脊髄損傷のリハビリに従事。海外の大学にて、ヘルスケアの学位を取得後、訪問リハビリと地域の介護予防に参画。脳血管疾患の方の動作獲得や、装具を含めた歩行の修正、社会復帰までサポートしている。