2024 年 6 月 10 日公開

7月の休館日のお知らせ

いつも、ホームページをご覧くださり誠にありがとうございます。 7月の休館日のご案内 7月15日月曜日 の祝日はお休みとさせていただきます。

リハビリベースの体験リハビリしてみませんか?

2024 年 6 月 6 日公開

【ご利用者様の声】脊髄梗塞 50代女性

病気をする前の身体に戻りたいです!

【ご利用者様の声】

①現在のリハビリの目標を教えてください。

病気をする前の身体に戻る。

②今日のリハビリベースの体験はいかがでしたか。

とても良かった。

①現在のリハビリの目標を教えてください。 ②今日のリハビリベースの体験はいかがでしたか。 ③立地 100点④内覧・衛生面 100点⑤受付スタッフの対応 100点⑥総合評価 100点⑦リハビリベースに通いたいですか。 *よろしければ理由を教えてください。 ★その他、今後のリハビリにきたいされることなど、ご自由にご意見をお聞かせください。

①現在のリハビリの目標を教えてください。 ②今日のリハビリベースの体験はいかがでしたか。 ③立地 100点④内覧・衛生面 100点⑤受付スタッフの対応 100点⑥総合評価 100点⑦リハビリベースに通いたいですか。 *よろしければ理由を教えてください。 ★その他、今後のリハビリにきたいされることなど、ご自由にご意見をお聞かせください。

突然の原因不明の対麻痺から、リハビリにかかれる機会がない中で、当施設を探し来て頂きました。膝から下に、麻痺の影響が強くありましたが、足の感覚入力を行い、残存している部分に対しての動作修正を行うと、まだまだ動作や機能改善が図れると感じました。今まで大変な思いをされた経緯も、ご家族の方から話を聞かせて頂いていたので、体験を通して希望を見出して頂いたことが何より嬉しかったです。

リハビリベースの体験リハビリしてみませんか?

2024 年 5 月 16 日公開

【ご利用者様の声】脳出血 60代男性

夫婦で歩いて外出したいです!

【ご利用者様の声】

①現在のリハビリの目標を教えてください。

歩いて夫婦で外出したい。

②今日のリハビリベースの体験はいかがでしたか。

キツかった。

①現在のリハビリの目標を教えてください。 ②今日のリハビリベースの体験はいかがでしたか。 ③立地 100点④内覧・衛生面 100点⑤受付スタッフの対応 100点⑥総合評価 100点⑦リハビリベースに通いたいですか。 *よろしければ理由を教えてください。 ★その他、今後のリハビリにきたいされることなど、ご自由にご意見をお聞かせください。

①現在のリハビリの目標を教えてください。 ②今日のリハビリベースの体験はいかがでしたか。 ③立地 100点④内覧・衛生面 100点⑤受付スタッフの対応 100点⑥総合評価 100点⑦リハビリベースに通いたいですか。 *よろしければ理由を教えてください。 ★その他、今後のリハビリにきたいされることなど、ご自由にご意見をお聞かせください。

突然の原因不明の対麻痺から、リハビリにかかれる機会がない中で、当施設を探し来て頂きました。膝から下に、麻痺の影響が強くありましたが、足の感覚入力を行い、残存している部分に対しての動作修正を行うと、まだまだ動作や機能改善が図れると感じました。今まで大変な思いをされた経緯も、ご家族の方から話を聞かせて頂いていたので、体験を通して希望を見出して頂いたことが何より嬉しかったです。

リハビリベースの体験リハビリしてみませんか?

2024 年 5 月 7 日公開

60代男性脳梗塞後遺症 ~歩行改善の為のリハビリ~

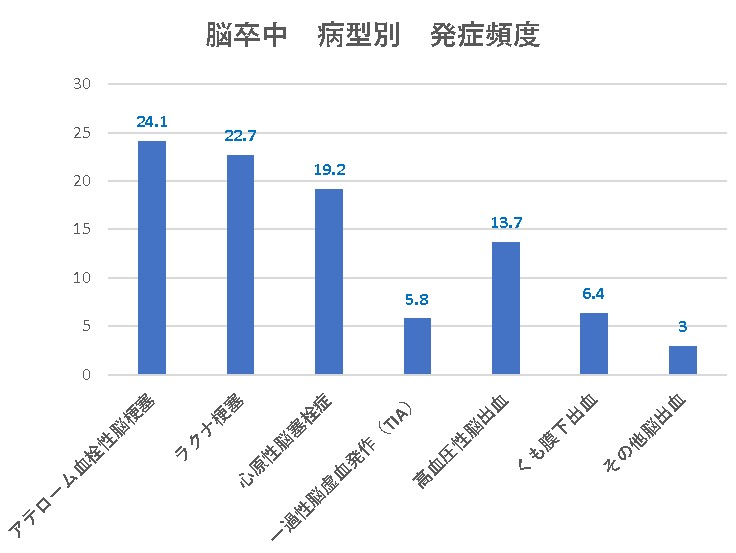

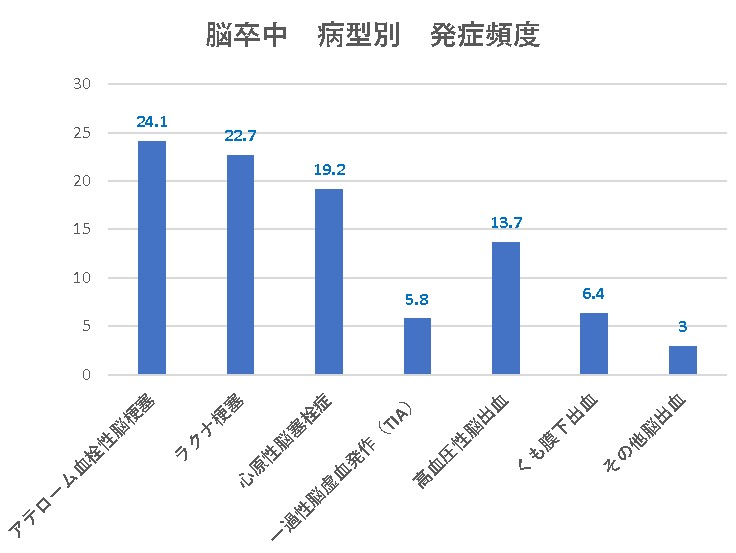

脳梗塞の3種類

脳梗塞の発生機序は以下の3つに分類されますアテローム血栓性脳梗塞 ➁ラクナ梗塞 ➂心原性脳塞栓症

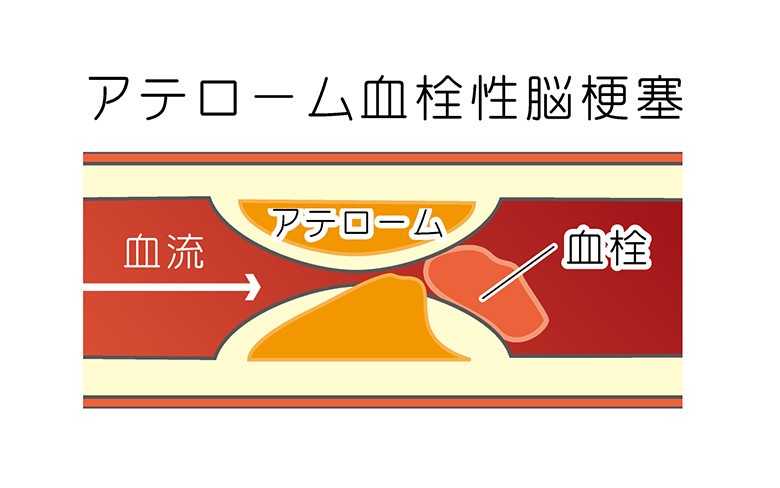

➀アテローム血栓性脳梗塞

➁ラクナ梗塞

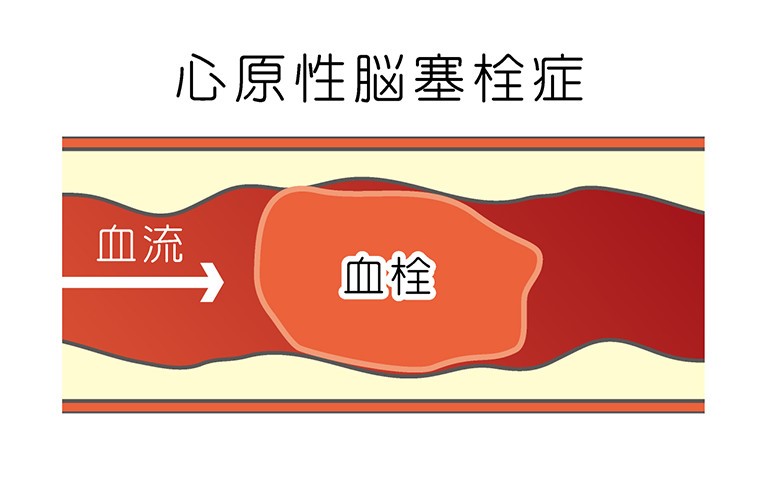

➂心原性脳塞栓症

60代男性 脳梗塞後遺症 ~歩行改善のためにリハビリ~

【ご利用者様】60代男性 脳梗塞後遺症

2024 年 4 月 26 日公開

【ご利用者様の声】脳梗塞 50代男性

就職して通勤に耐える身体を維持し、ゴルフや温泉旅行に行きたいです!

【ご利用者様の声】

①現在のリハビリの目標を教えてください。

友人とゴルフに行く。家族と温泉旅行に行く。就職して通勤に耐える身体を維持する。安全に階段をのぼる。

②リハビリではどのような変化を感じますか。

自信が得られたように感じます。まだまだ人生を楽しもうという前向きな気持ちを取り戻すことができたと思います。

②リハビリベースの90分のリハビリはいかがですか。

適量だと思います。体力的にもよいところかと・・・

⑦今後のリハビリに期待されることなど、ご自由にご意見お聞かせください。

できる限りの機能改善と、16回終了後に自己管理できるような指導をお願いします。

①現在のリハビリの目標を教えてください。 ②今日のリハビリベースの体験はいかがでしたか。 ③立地 100点④内覧・衛生面 100点⑤受付スタッフの対応 100点⑥総合評価 100点⑦リハビリベースに通いたいですか。 *よろしければ理由を教えてください。 ★その他、今後のリハビリにきたいされることなど、ご自由にご意見をお聞かせください。

①現在のリハビリの目標を教えてください。 ②今日のリハビリベースの体験はいかがでしたか。 ③立地 100点④内覧・衛生面 100点⑤受付スタッフの対応 100点⑥総合評価 100点⑦リハビリベースに通いたいですか。 *よろしければ理由を教えてください。 ★その他、今後のリハビリにきたいされることなど、ご自由にご意見をお聞かせください。

突然の原因不明の対麻痺から、リハビリにかかれる機会がない中で、当施設を探し来て頂きました。膝から下に、麻痺の影響が強くありましたが、足の感覚入力を行い、残存している部分に対しての動作修正を行うと、まだまだ動作や機能改善が図れると感じました。今まで大変な思いをされた経緯も、ご家族の方から話を聞かせて頂いていたので、体験を通して希望を見出して頂いたことが何より嬉しかったです。

リハビリベースの体験リハビリしてみませんか?

2024 年 4 月 17 日公開

40代女性 脳梗塞後遺症 ~主婦業復帰+復職~

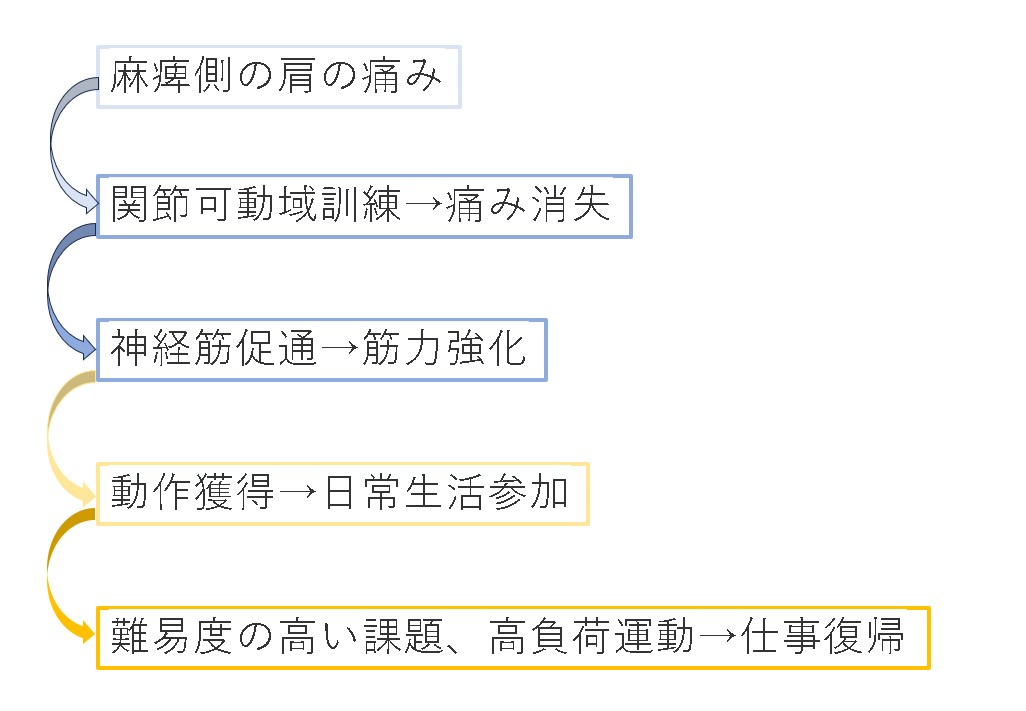

リハビリ内容は上記の流れのように行い、まずは目標である家事動作の復帰と、その後は、復職を段階的に果たしていきました。

リハビリベースの体験リハビリしてみませんか?

2024 年 4 月 13 日公開

高次脳機能障害の克服②

高次脳機能障害の克服

今回のブログでは、脳梗塞や脳外傷後に生じやすい注意障害 に対し、種類や特徴、そして症状を改善させる取り組みを述べていきます。.

高次脳機能障害① で挙げた症状の中でも、上位に挙げられるのが、注意障害です。注意障害によって引き起こされる症状は、4種類に大きく分けられます。

①持続性(sustained)

①の持続性は、一定時間、集中して作業を続ける機能です。持続性の低下が認められる場合は「疲れやすく、同じ作業に注意を向け続けることが困難である」「集中して継続することが困難である」といった症状がみられます。

②の選択性は、目の前にある多くの情報から選択して、注意を向ける機能です。選択性の低下がみられると、「周囲の音や人に注意がいってしまい、行うべき作業を、集中して行うことができない」といった症状がみられます。

③の転換性は、一つのことに集中していても、別のことに気づき、注意を切り替えることができる機能です。注意の転換が困難な場合、例えば「一つの作業を行っているところに、電話がかかって来ても気づけない」といった症状がみられます。

④の分配性は、一つのことだけでなく、二つ以上の物事に注意を配る機能です。二重課題を同時進行で行うことができない場合、注意の分配が行えていないと言えます。困難な場面としては「転ばないように気をつけて歩くことに精一杯で、隣にいる人と会話ができない」のような例があります。

脳梗塞の急性期における注意障害は、意識レベルの改善とともに、同じく改善されることが多いです1)。注意障害の評価は、机上での検査や、行動評価など、各評価バッテリーの点数を使用することで、より客観的に経過を追うことが可能です。

また、実際の生活場面で、出来るようになったことを増やすといった経過評価を行うことも可能です。代表的な検査は以下の通りです。

机上での検査

・標準注意検査法(CAT : Clinical Assessment for Attention)

・TMT(Trail Making Test) 【図1】

行動評価

・RSAB(Rating Scale of Attention Behaviors)

・BBAD(Behavior Assessment of Attention Disturbance) 【図2】

図1: TMT(Trail Making Test) Part A, Part B

図2: BAAD(Behavioral Assessment for Attention Disturbance)の内容と採点

注意障害のアプローチ 各注意障害に対してのアプローチ方法は以下のような形になります。①持続性低下 ②選択性低下 ③、④転換・分配性低下 .

リハビリベース国分寺で注意障害に対してアプローチする際には、脳画像から起こりうる障害の予測などを行い、利用者様やご家族様への生活場面に対してのインタビューと、実際の身体機能の評価を照らし合わせることによって、細かく症状を評価、分析していきます。身体機能の評価に関しては、具体的には、バランスや眼球運動、実際のリハビリ課題下での注意評価があげられます。

リハビリの内容に関しては、リハビリベース国分寺では、一回の訓練を90分に設定しています。この90分の中で、理学療法士による徒手としゅ 的な治療と、難易度を徐々にあげながらの動作訓練を中心に行っていきます。90分は集中できる持続的注意としても、難易度の高い時間ですが、ご利用者様ひとりひとりに合わせて難易度を調整することで、可能な注意課題の幅を、少しずつ増やしていきます。

リハビリによって実感できる変化は人によって異なりますが、例えば、自宅内で「自発的な活動が増える」「会話が多くなる」「周囲の変化に気づきやすくなる」といったことがあげられます。

屋外での活動は、自宅内の活動と比較すると、情報量の多さや注意課題の難易度が大きく変わってきます。それぞれの移動形態や歩行レベルにもよりますが、「移動すること」「人や車に対して道を譲る」「避ける」「周りを見てバランスを取りながら歩く」など、難易度が高いものとなってきます。

高次脳機能障害を持つ方にとって、屋外での活動は大きなハードルとなることもありますが、同時に、外へ出る楽しさを感じられるようになって、目標を達成する上で、大きな分岐点になることもあります。

リハビリベース国分寺では、高次脳機能障害をお持ちの方に対しても、現状の身体機能の評価やご本人との対話を多く持つことによって目標を共有し、実際にできる活動を増やしていきます。リハビリを受けられる日数などに制限がある保険適用リハビリでなく、自費で行うリハビリのため、ひとりひとりのお悩みや目標に寄り添うことが可能です。

『50代男性 脳出血後、復職への道のり』

こちらでは、屋外歩行と復職を目標とされた方のリハビリをご紹介しております。当施設でのリハビリの流れが分かる内容となっておりますので、ぜひ、こちらもご覧ください。

【引用文献】

1) 豊倉穣.(2008). 注意障害の臨床. 高次脳研究28(3):320~328.

高次脳機能障害の克服

脳梗塞や、脳外傷後に生じやすい注意障害に対し、種類や特徴、そして症状を改善させる取り組みを述べていきます。.

高次脳機能障害① で挙げられた症状の中でも、上位に挙げられるのが、注意障害です。

注意障害とは、どのような症状があり、日常生活において、どのような支障を来してしまうのでしょうか。

注意障害は、大きく分けて、代表的なものが4種類挙げられます。

①持続性 (sustained)

①の持続性は、一定時間、集中して作業を続けることができる注意機能です。低下が認められる場合として、疲れやすく同じ作業に注意をむき続けることが困難であることや、集中して継続することが困難な状態がみられます。

②の選択性は、目の前にある多くの情報から、選択して注意を向ける機能です。低下がみられると、周囲の音や人に注意がいってしまい、行うべき作業を集中して行うことができない、といった症状がみらます。

③の転換性は、一つの注意に集中しているところ、別のことに気づき注意を切り替えることができる機能です。注意の転換が困難な場合の例としては、一つの作業を行っているところ、電話がかかって来ても気づけない、といった症状がみられます。

④の分配性は、一つのことだけでなく、二つ以上の物事にも注意を配る機能です。困難な場面として、転ばないように気をつけて歩くことに精一杯で、隣にいる人と会話ができないと言ったことが見受けられます。このような二重課題を同時進行が行えない場合に、注意の分配が行えていないと言えます。

.

脳梗塞の急性期における注意障害は、意識レベルの改善とともに、同じく改善されることが多いです1)。注意障害の評価は、机上での検査や、行動評価など、各評価バッテリーの点数を使用することで、より客観的に経過を追うことが可能です。また実際の生活場面で、出来る様になったことを増やすといった経過評価を行うことも可能です。机上の検査で代表的なものとしては、標準注意検査法(CAT : Clinical Assessment for Attention)、図1のTMT(Trail Making Test)があり、行動評価としては、RSAB(Rating Scale of Attention Behaviors)、図2のBBAD(Behavior Assessment of Attention Disturbance)が代表的なものとして挙げまれます。

図1: TMT(Trail Making Test) Part A, Part B

図2: BAAD(Behavioral Assessment for Attention Disturbance)の内容と採点

各注意障害に対しての、アプローチ方法を以下に述べていきます。①持続性低下 ②選択性低下 ③、④転換・分配性低下 .

リハビリベース国分寺で行う、注意障害に対してのプロセスとしては、脳画像から起こりうる障害を予測します。

リハビリベースの体験リハビリしてみませんか?

2024 年 4 月 13 日公開

高次脳機能障害の克服➀

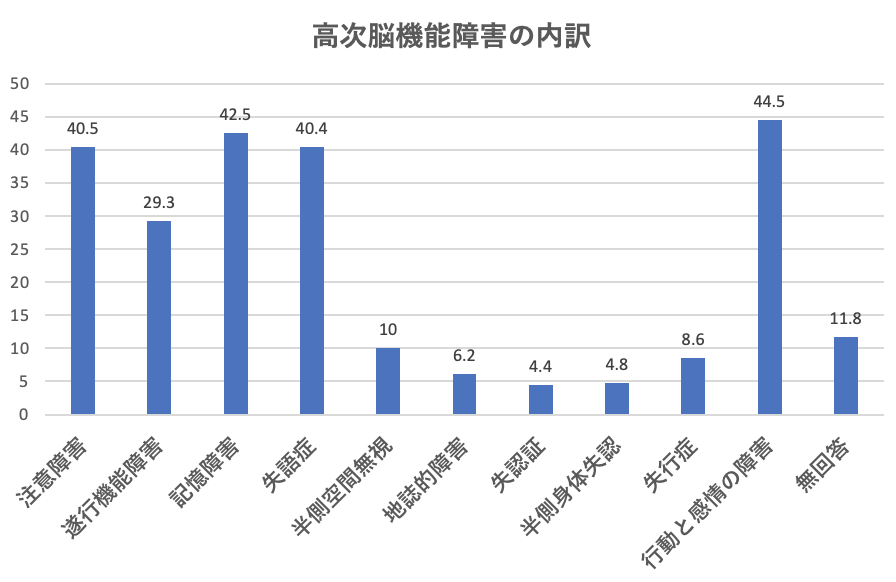

症状の内訳

「高次脳機能障害 」と一口に言っても、脳の損傷部位により症状は様々です。身体の麻痺の状態や障害の種類によっても、実際の生活場面で行える動作や活動は、大きく変わってきます。

1 注意障害

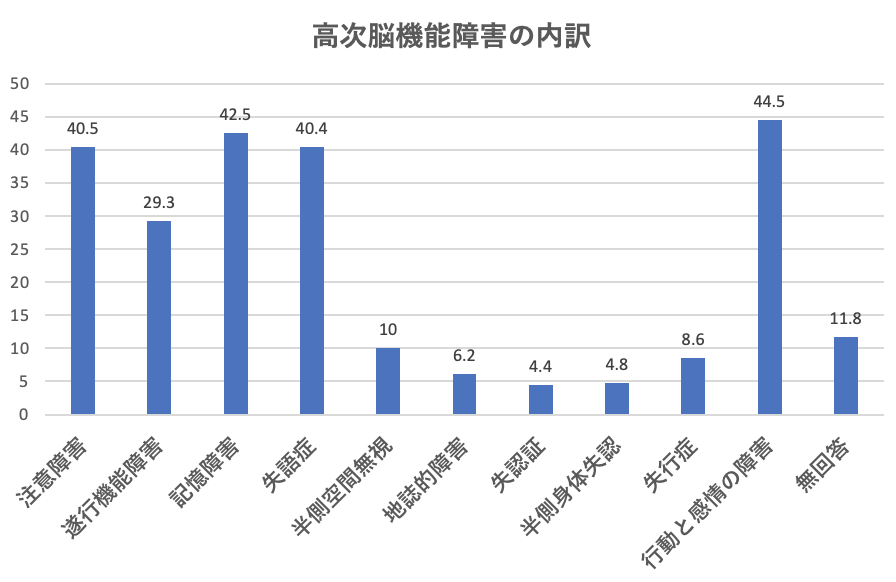

上記のグラフを見ると、「行動と感情の障害」、「記憶障害」、「注意障害」、「失語症」、といった障害が、多くの割合を占めています。行動と感情の障害 」では、日常生活に対し意欲がわかない、落ち込みやすい、感情がコントロール出来ないといったメンタル面での障害が多くみられます1)。

リハビリベース国分寺では第一に、運動量を多くとることで、脳の血流量を圧倒的にあげ、麻痺の後遺症のある手足の使用頻度を上げることで、随意運動ずいいうんどう (自らの力で動かす運動)の向上を図ります。2)

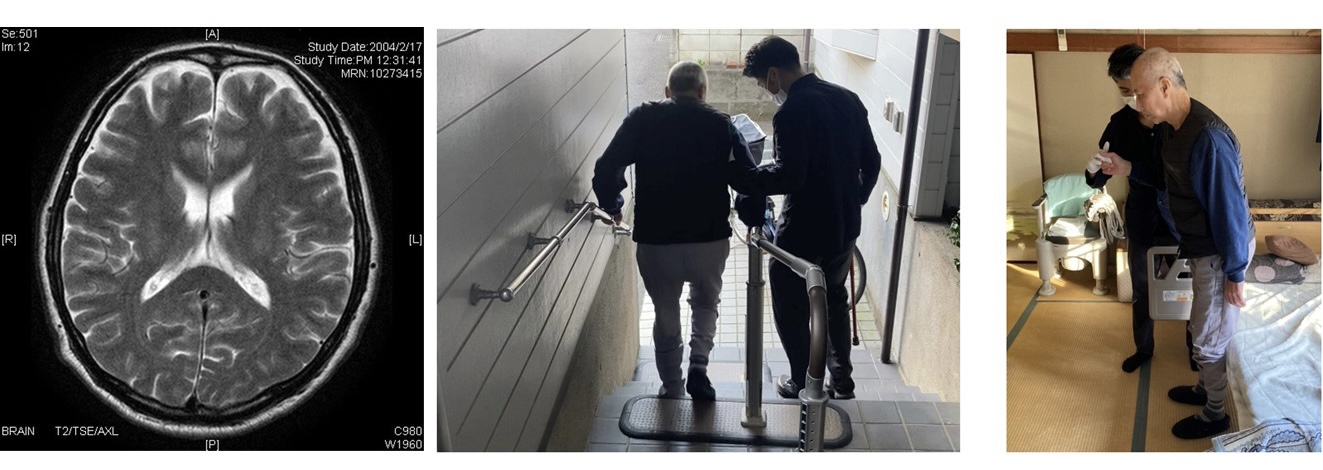

リハビリベース国分寺では、必要があれば理学療法士がご自宅まで訪問し、実際の生活状況の中で、動作や環境調整を提案いたします。これによって、できる生活動作を広げていきます。

脳の障害部位として、右脳と左脳のそれぞれの部位から、起こる高次脳機能障害がおおよそ決まってきます。

今回のトピックで挙げた感情のコントロールという部分で言えば、「うつ」や「不安」といった症状は、右脳と比べ、左脳の障害で出現することが多いです3)。

さらに、

高次脳機能障害の克服② では、行動と感情の障害と同じく、高次脳機能障害の症状として多い「

注意障害 」について詳しく解説しております。ぜひ、こちらもご覧ください。

【引用文献】

1) 東京都福祉保健局.(2008).高次脳機能障害実態調査

2) Nudo, R.J, et al. (1996). Neural substrates for effects of rehabilitative training on motor recovery after

ischemic infract.

3) 小浜尚也、種村純. (2019). 脳損傷における感情表出の損傷半球別検討. 高次脳機能研究. 第39巻第2

号.

症状の内訳

高次脳機能障害といっても、脳の損傷部位により症状は様々です。身体の麻痺の状態に加え、高次脳機

1 注意障害

「行動と感情の障害」、「記憶障害」、「失語症」、「注意障害」といった障害が、多くの割合を占めています。一番の割合として挙げられる行動と感情の障害では、日常生活に対し意欲がわかない、落ち込みやすい、感情がコントロール出来ないといったメンタル面での障害が多くみられます1)。

第一に運動量を多くとることで、脳の血流量を圧倒的にあげ、麻痺の後遺症のある手脚の使用頻度を上げることで、随意運動(自らの力で動かす運動)の向上を図ります2)。また動作一つひとつを繰り返すのではなく、その方にあった目標とする動作や、好きなこと、得意なことも踏まえてより学習効果を高めていくのが、リハビリベース国分寺での機能改善の秘訣です。

脳の障害部位として、右脳と左脳のそれぞれの部位から、起こる高次脳機能障害がおおよそ決まってきます。

【引用文献】

リハビリベースの体験リハビリしてみませんか?

2024 年 4 月 11 日公開

50代男性 被殻出血後遺症 ~復職に向けた歩行改善~

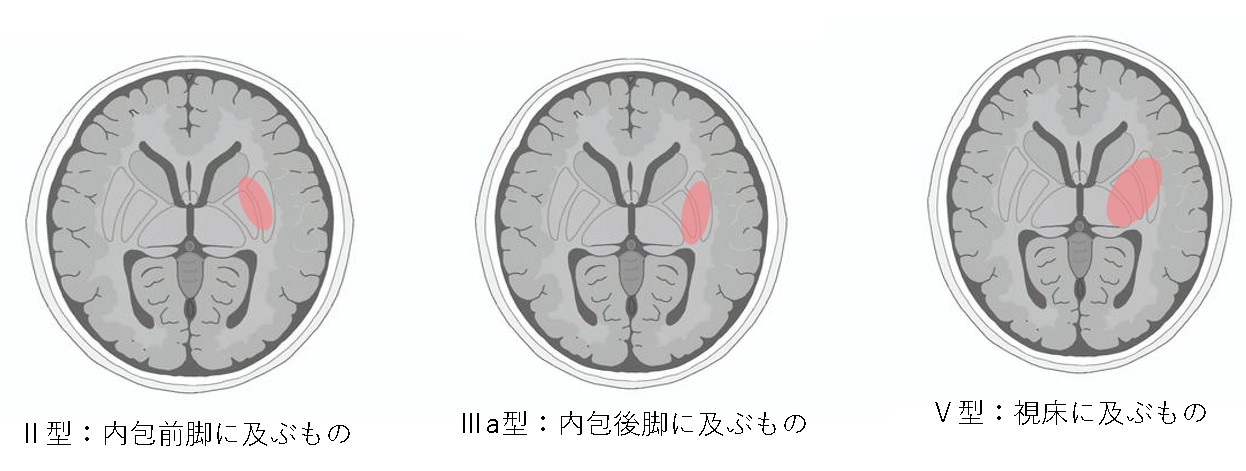

被殻とは、脳の深部、大脳基底核と呼ばれる部位にあり、左右対称に両脳に存在します。近いところでは、視床があります。17% を占めます。脳出血部位の割合は、被殻(29%) 、視床(26%) という順番になっており、どちらも脳出血として起こる、多い割合を占めています。

被殻出血の特徴

左右対称に、両脳にある被殻は、脳出血がどちらかにおこると、反対側に麻痺の症状がみられる、いわゆる片麻痺 を呈します。

被殻出血の予後

被殻出血の中でも、脳室穿破や、内包前核、後核、視床をまたがる出血など、部位 や出血量 により予後や症状は異なります。Ⅰ~Ⅴ型に 分類されます。

被殻出血のリハビリのポイント

■麻痺に対してのアプローチ ■予後予測と、適切な目標設定 ■正しい動作と、筋緊張の調整

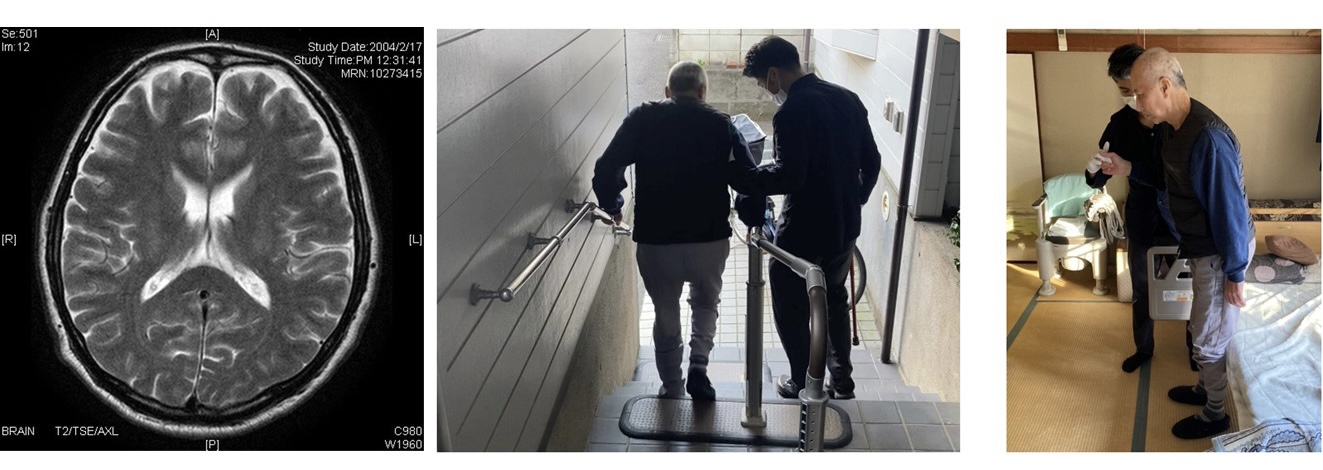

ご利用者様紹介

【ご利用者様】 50代男性 被殻出血 後遺症【ライフゴール】 通勤に耐えうる安定した歩行獲得。円滑な階段昇降獲得。【リハビリ期間】 24回プラン+16回プラン 4か月【現病歴】 【身体機能・参加】

【リハビリ内容】

神経筋促通、電気刺激IVES動画

“痙性の抑制”と“随意性の向上”を図り、動作獲得を果たしました。

リハビリベースの体験リハビリしてみませんか?