お知らせ・ブログ

-

-

営業時間 9:00~18:00月~金(定休日:土日祝祭日)

042-401-0890 - 体験・予約・お問合せ

営業時間 9:00~18:00月~金(定休日:土日祝祭日)

042-401-0890お知らせ・ブログ

こんにちは、リハビリベース国分寺です。

気がつけばもう1年の折り返し、6月ですね。

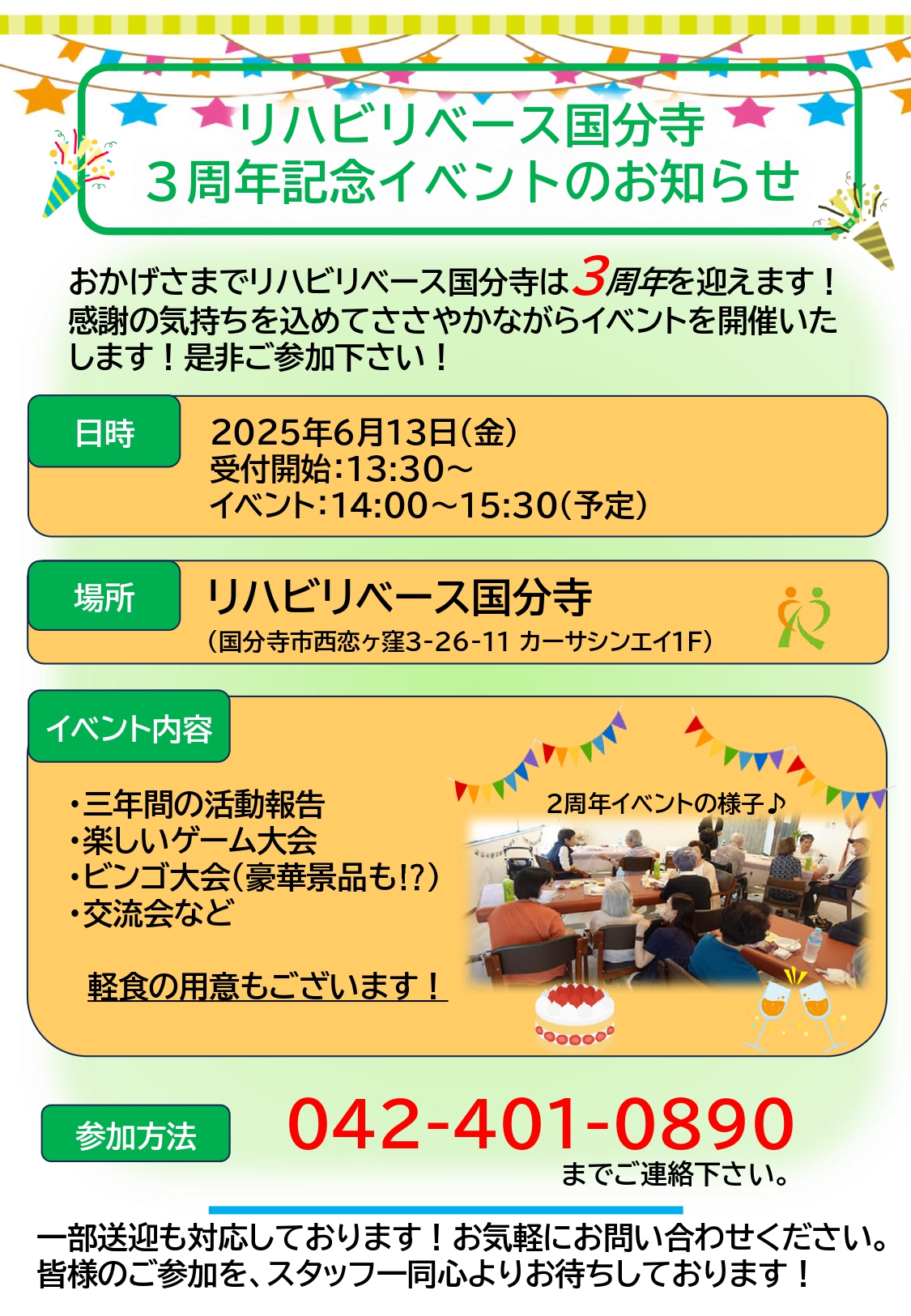

当院ではたくさんのご利用をいただきながら、6月13日(金)の3周年イベントに向けて、準備を進めています。

昨年の2周年イベントでは、クイズ大会や、スタッフによるミニコンサートなどを行いました。

2年間の軌跡をまとめた動画で、振り返りも行いました。

当院では普段からInstagramなどで動画をアップしていますが、動画で振り返ると、ぐっと力を入れて頑張っている様子や、体の変化がよく分かります。視聴中は、他の方の頑張りを見て、応援や感動の声が上がっていました。

さらに昨年のイベントについて知りたい、という方は、こちらの動画をご覧ください。

今年も、ご参加いただいた皆さまに楽しんでいただけるような内容を企画しています。

現在ご利用いただいている方はもちろん、ご卒業された方も大歓迎です。

イベントは6月13日(金)に行います。

参加は、LINEや電話、または直接スタッフにお申し込みください。

<お問い合わせ>

TEL | 042-401-0890 (月〜金 9:00〜18:00)

メール | https://reha-base.com/contact.html

公式LINE | https://lin.ee/NsDFEem

|

家族で旅行に行くことです!

|

|

【ご利用者様の声】

脳梗塞 60代男性 |

|

①現在のリハビリの目標を教えてください。

|

|

家族で旅行に行くこと。家内の負担が減ること。日常生活が送れること。

|

|

②今日のリハビリベースの体験はいかがでしたか。

|

|

良かったです。

|

|

③内覧・衛生面

|

|

100点

|

|

④受付スタッフの対応

|

|

100点

|

|

⑤総合評価

|

|

100点

|

|

⑥リハビリベースに通いたいですか。

|

|

はい

|

|

①現在のリハビリの目標を教えてください。

早く歩けるようになりたい。時間を短縮して歩きたい。 ②今日のリハビリベースの体験はいかがでしたか。 たいへん満足している ③立地 100点 ④内覧・衛生面 100点 ⑤受付スタッフの対応 100点 ⑥総合評価 100点 ⑦リハビリベースに通いたいですか。 はい *よろしければ理由を教えてください。 通いたいです ★その他、今後のリハビリにきたいされることなど、ご自由にご意見をお聞かせください。 痛さから解放されたされたい。長時間歩けるようになりたい。 |

|

|

|

①現在のリハビリの目標を教えてください。

早く歩けるようになりたい。時間を短縮して歩きたい。 ②今日のリハビリベースの体験はいかがでしたか。 たいへん満足している ③立地 100点 ④内覧・衛生面 100点 ⑤受付スタッフの対応 100点 ⑥総合評価 100点 ⑦リハビリベースに通いたいですか。 はい *よろしければ理由を教えてください。 通いたいです ★その他、今後のリハビリにきたいされることなど、ご自由にご意見をお聞かせください。 痛さから解放されたされたい。長時間歩けるようになりたい。 |

すっかり過ごしやすくなり、公園などで、子どもがかけっこやボール遊びをする様子が見られるようになりました。風も気持ち良く、運動にはうってつけの季節ですね。

ところで、小・中学校の「運動会」と「体育祭」の違いは、ご存じでしょうか。

厳密な定義はないようですが、基本的には、目的や運営主体によって使い分けがされます。学校や会社が主体となって行い、運動競技や遊戯を楽しむ目的で行われるのが「運動会」。中学校・高校などで、生徒自身が主体となって、授業の成果を発揮するために行うものが「体育祭」です。

以下の文章では運動会と書きますが、今回の記事で紹介する運動は、年齢に関わらず行うことができます。

また、運動会は何月頃に行われるイメージをお持ちでしょうか。

1964年の東京オリンピックが10月に行われたことから秋頃に行う学校も多く、秋頃開催のイメージをお持ちの方も多いでしょうが、現在では、どうやらわずかに春開催の方が多いようです。

春開催が増えた理由の一つには、熱中症対策があります。ただし現在では、体を暑さに慣れさせる「暑熱順化」によって、秋の方が熱中症になりにくくなるという情報もあります。

今後、当院のブログでも、熱中症や夏の運動の注意点などについてもお伝えする予定ですが、5月から熱中症にはご注意ください。

運動会の開催時期には地域性もあり、例えば、北日本では昔から春開催が多く、西日本では秋開催が多いそうです。住んでいる場所によっても、実感は異なるかも知れません。ちなみに国分寺市では、5、6月に行う学校が多いようです。

現在、多くの小・中学生は、運動会に向けて一生懸命に練習をしています。

そんな子どもたちに負けずに、あるいは仲良く一緒に、周囲の大人も運動不足を解消するリハビリとして、トレーニングをするのはいかがでしょうか。

今回は、子どもと一緒にできるトレーニングを紹介いたします。競い合ったり、励まし合ったりして、リハビリを楽しんでください。

夏の風物詩であるラジオ体操。早朝に起きて、眠い中で体を動かした覚えのある方もいるでしょうが、これが実は全身を動かすことのできる、とても良い運動だということをご存知でしょうか。

準備運動として、体育の前にラジオ体操を取り入れている学校も多くあります。準備運動は筋肉の動きをスムーズにしたり、関節の可動域を広げることで、怪我を予防します。

また、全国ラジオ体操連盟によれば、「朝の全身運動は脳や中枢神経の働きをよくし、子どもの集中力や行動の安定性にも役立つます。より良い生活習慣の確保や身体育成、姿勢の保持、準備運動による身体の怪我等の防止、整理運動による健康保持等にも役立ちます(後略)」とのことで、普段の生活にも良い影響を期待できます。

当院の院長も、介護予防や転倒予防教室で「ラジオ体操はやってます。おすすめですか」という質問をされるそうですが、必ず「オススメです!」と答えるそうです。

それは、日々継続できて、家族や友人と一緒にできる。また、ご自身の『今日の健康チェック』にもつながることが理由とのことです!

ラジオ体操は椅子に座って行うこともできますし、音楽に乗って体を動かすことで、認知症予防も期待できます。

また、家で運動をする時には、準備運動を忘れてしまう子どももいます。

声かけをして、一緒にやってみてはいかがでしょうか。

ご家庭に、縄跳びのような、少し長さのあるロープ状のものはあるでしょうか。床にまっすぐに伸ばせば、バランス能力を鍛えることのできる、簡易的な平均台を作ることができます。

バランス能力は、走る時の姿勢を正しくキープする時や、不安定な状態から転ばないように素早く体を戻す時に大切になってきます。普段の生活で、座って落ち着いて授業が受けられないという子どもも、実はバランス能力が不足している場合があります。

また、視点を前方に固定して、ロープの感触を頼りに歩くことで、足の裏で地面を探る感覚を身につけることができます。歩きに不安が出てきた方も、試してみてください。

運動会と言えば、徒競走を思い浮かべる人は多いのではないでしょうか。100メートル、1200メートルなど距離は様々で、距離に応じた競技性の違いもありますが、どんな距離であっても「足の速さ」は重要な要素の一つです。

徒競走だけでなく、リレーや障害物競走など「速く走れること」が結果を変える競技が、運動会では多々あります。「もっと速く走れるようになりたい」と思う子は、少なくありません。

走るのは難しい、という方でも、子どもと一緒にトレーニングする方法があります。

紹介するのは、速く走る時に重要な力の一つ、「地面を押す力」を鍛える2つのトレーニングです。

地面を押す時には「しっかりと地面をとらえる」ことが大切になります。単に押すだけでは、足が後ろに滑り、前に進むための反発力が逃げてしまい、地面を押した力を充分に利用できないこともあるためです。そのため、地面をとらえるためには、「足指の力」を鍛えることが重要になってきます。

足の指を鍛える方法の1つ目は、「足の指を使ったじゃんけん」です。足の指を丸めてグー、開いてパー、親指のみを広げるチョキで行います。

2つ目は、「足の指でタオルをつかんで引っ張る」という方法です。床などにタオルを広げて、その上に足を置き、足の指の力で、広げたタオルをくしゃくしゃとまとめていってください。

2つとも、椅子に座りながらでもできるトレーニングです。麻痺で指が動かしづらい時のトレーニングとしても効果的です。一緒にぜひやってみてください。

いかがでしょうか。コロナも経て体育際の様子も少しづつ変化しているところもある思いますが、ケガを予防して、子供と一緒にリハビリ?トレーニング?を行い、楽しい思い出ができることを願っています。

「運動会と体育祭」(違いがわかる辞典 https://chigai-allguide.com/cw0441/ 閲覧日5/15)

「熱中症について学ぼう:暑熱順化」(熱中症ゼロへ https://www.netsuzero.jp/learning/le15 閲覧日2025/4/24)

「【運動会前必見】速く走るためのトレーニング方法、小学生がすぐに足が速くなる方法|動画で解説」(サカイク https://www.sakaiku.jp/column/exercise/2023/014296.html# 閲覧日2025/4/24)

「学校で行われるきっかけは?」(NPO法人 全国ラジオ体操連盟 事務局 https://www.radio-exercises.org/archives/1203 閲覧日2025/4/26)

「消費カロリー40%増 後ろ歩きは早歩きよりも健康に良い」(NATIONAL GEOGRAPHIC https://natgeo.nikkeibp.co.jp/atcl/news/25/031400142/ 閲覧日2025/5/7)

|

一人で外出できるようになりたいです!

|

|

【ご利用者様の声】

脳出血 50代女性 |

|

①現在のリハビリの目標を教えてください。

|

|

外出を一人でできるようになること。

|

|

②今日のリハビリベースの体験はいかがでしたか。

|

|

初めてのことが多くて刺激的で楽しかったです。

|

|

③内覧・衛生面

|

|

100点

|

|

④受付スタッフの対応

|

|

100点

|

|

⑤総合評価

|

|

100点

|

|

⑥リハビリベースに通いたいですか。

|

|

はい

|

|

①現在のリハビリの目標を教えてください。

早く歩けるようになりたい。時間を短縮して歩きたい。 ②今日のリハビリベースの体験はいかがでしたか。 たいへん満足している ③立地 100点 ④内覧・衛生面 100点 ⑤受付スタッフの対応 100点 ⑥総合評価 100点 ⑦リハビリベースに通いたいですか。 はい *よろしければ理由を教えてください。 通いたいです ★その他、今後のリハビリにきたいされることなど、ご自由にご意見をお聞かせください。 痛さから解放されたされたい。長時間歩けるようになりたい。 |

|

|

|

①現在のリハビリの目標を教えてください。

早く歩けるようになりたい。時間を短縮して歩きたい。 ②今日のリハビリベースの体験はいかがでしたか。 たいへん満足している ③立地 100点 ④内覧・衛生面 100点 ⑤受付スタッフの対応 100点 ⑥総合評価 100点 ⑦リハビリベースに通いたいですか。 はい *よろしければ理由を教えてください。 通いたいです ★その他、今後のリハビリにきたいされることなど、ご自由にご意見をお聞かせください。 痛さから解放されたされたい。長時間歩けるようになりたい。 |

|

バランス良く歩きたいです!

|

|

【ご利用者様の声】

左片麻痺 60代女性 |

|

①現在のリハビリの目標を教えてください。

|

|

バランス良く歩きたい。

|

|

②今日のリハビリベースの体験はいかがでしたか。

|

|

色んな動きをやって頂いて少し自信がつきました。

|

|

③内覧・衛生面

|

|

100点

|

|

④受付スタッフの対応

|

|

100点

|

|

⑤総合評価

|

|

100点

|

|

⑥リハビリベースに通いたいですか。

|

|

はい

|

|

①現在のリハビリの目標を教えてください。

早く歩けるようになりたい。時間を短縮して歩きたい。 ②今日のリハビリベースの体験はいかがでしたか。 たいへん満足している ③立地 100点 ④内覧・衛生面 100点 ⑤受付スタッフの対応 100点 ⑥総合評価 100点 ⑦リハビリベースに通いたいですか。 はい *よろしければ理由を教えてください。 通いたいです ★その他、今後のリハビリにきたいされることなど、ご自由にご意見をお聞かせください。 痛さから解放されたされたい。長時間歩けるようになりたい。 |

|

|

|

①現在のリハビリの目標を教えてください。

早く歩けるようになりたい。時間を短縮して歩きたい。 ②今日のリハビリベースの体験はいかがでしたか。 たいへん満足している ③立地 100点 ④内覧・衛生面 100点 ⑤受付スタッフの対応 100点 ⑥総合評価 100点 ⑦リハビリベースに通いたいですか。 はい *よろしければ理由を教えてください。 通いたいです ★その他、今後のリハビリにきたいされることなど、ご自由にご意見をお聞かせください。 痛さから解放されたされたい。長時間歩けるようになりたい。 |

ぐっと冷え込む日をはさみながらも、だんだんと活動しやすい気候になってきました。新年度も始まりましたが、調子はいかがですか?

当院では新たにご利用いただく方もあり、ありがたいことに、忙しい日々を過ごさせていただいております。

6月には、3周年記念のイベントも計画中です。また、InstagramやLINEなど、様々な形でお知らせいたしますので、楽しみにお待ちください。

ただ、そうした嬉しい変化であっても、体にとってはストレスになってしまうことが分かっています。五月病という言葉もあるように、疲れの出やすい時期です。しっかりと休むことも大切です。

ゴールデンウィークの時期には、色々な野菜の苗が売り出されます。体は動かしながら、喧騒から離れて心を休める機会となる、家庭菜園はいかがでしょうか。収穫が、夏に向けた目標にもなります。

今回はゴールデンウィーク頃から育てられる野菜をご紹介いたします。栄養もたっぷりな野菜で、夏を乗り越えるエネルギーを貯めていきましょう。

トマトと言えば、あの赤い色。あの色は「リコピン」という栄養素によって作られています。

リコピンは、生活習慣病の予防や、老化抑制に効果があります。最近では高リコピントマトという、リコピンの含有量が通常よりも多く、中までしっかりと赤いトマトも売られています。家庭園芸用の苗も売り出されているようです。

栄養もあり、見た目にも鮮やかで、育てるのが楽しい野菜です。

また、トマトには「GABA(ギャバ)」という栄養素も含まれています。GABAには、ドーパミンなど興奮系の神経伝達物質の過剰分泌を抑制することで緊張やストレスを緩和したり、睡眠の質を高める効果があります。

最近ではGABAを摂取できるお菓子などが売られているのも見かけますね。疲労感が強い方は、取り入れてみてはいかがでしょうか。

ナスの皮に重要な栄養があるのを知っていますか? アントシアニンの一種である「ナスニン」という栄養で、あの紫色の元となっている成分です。

がん細胞の分裂増殖を抑制する効果がある他、認知症や動脈硬化、高血圧の予防にも効果があるとされています。

ナスニンは水に溶けてしまうので、皮は剥かずに、炒め物や揚げ物にして摂取しましょう。

ピーマンと言えば「苦い」という印象が強い方もいるでしょう。近頃では苦みをなくした品種も出回っていますが、何となく苦手という方もいるかも知れません。

ただ、ピーマンはあの苦みにも栄養があります。苦みの原因物質である「ピラジン」と「クエルシトリン」には、それぞれ血流改善や降圧などに効果があります。

この苦みは、卵黄たんぱく質と一緒に食べることで、苦みが抑えられることが研究によって分かっています。苦みのない品種を選んだり、マヨネーズなどと和えて食べたり、工夫してぜひ、夏の食卓に摂り入れてみてください。

運動になったり、夏に向けた目標ができたり、収穫した野菜で栄養を摂ることができたりと、様々な角度から楽しみが見つかる家庭菜園。ゴールデンウィークから、始めてみてはいかがでしょうか?

体が動かせなくて満足に趣味を楽しめない、という方は、ぜひ当院のリハビリへ! 保険外のリハビリのため、目標の達成を、じっくりと手助けすることが可能です。

ちなみに、当院の院長は数年前から、さまざまな野菜を育てています。リハビリの際には、野菜の育て方についてなどの会話も楽しめると思います。今回の記事を読んで興味がわいた、自分も野菜を育てることが趣味だ、という方は、会話がてらという気持ちで、気軽にリハビリへお越しください。

当院の現在(2025年4月)のご予約状況は、以下の通りです。

ご案内が難しい時間も多く大変心苦しいのですが、キャンセルが出ることもあるので、ぜひお気軽にご相談ください。

日々の様子についてはInstagramやサイトで発信しております。当院でのリハビリを検討中の方は、ぜひそちらもご覧ください。

参考

「サカタのタネ 園芸通信」(https://sakata-tsushin.com/yomimono/tokushu/20160421_002121.html 閲覧日2025/4/7)

「トマトのちょっといい話 トマトの栄養成分リコピン」(全国トマト工業会 https://www.japan-tomato.or.jp/knowledge/ 閲覧日2025/4/7)

「トマトに含まれるGABAの効果|簡単レシピもご紹介」(まごころケア食 https://magokoro-care-shoku.com/column/effect-of-gaba-tomato/?srsltid=AfmBOooAluSgy61vBePZUVF5S617rvkfrmYQip_pRvWNipXU5BBQ84qn 閲覧日2025/4/7)

「栄養満点!ナスの秘密を解き明かす|栄養成分、効能、レシピまで」(健達ネット https://www.mcsg.co.jp/kentatsu/health-care/68170 閲覧日2025/4/7)

「ピーマンの苦味成分は、健康に良い物質だった!」(野菜科学研究会 https://vegetablescience.org/vegetable/1075 閲覧日2025/4/7)

「ピーマンの苦味研究で野菜を好きな子どもたちを増やす」(kewpie https://www.kewpie.com/rd/innovation-story/2024_01/ 閲覧日2025/4/7)

目次

1、はじめに

2、運動の効果について

3、各器官の効果・反応について

1)心血管系

2)呼吸器系

3)内分泌系・代謝系・消化器系

4、まとめ

皆様は運動を行うことでどういう効果があるか知っていますか? リフレッシュ効果や姿勢の改善などたくさんありますが、実は目には見えないところで内臓器系も効果が得られております。その中でも体の中で起こっている現象等をなるべく分かりやすくご紹介していきたいと思います。

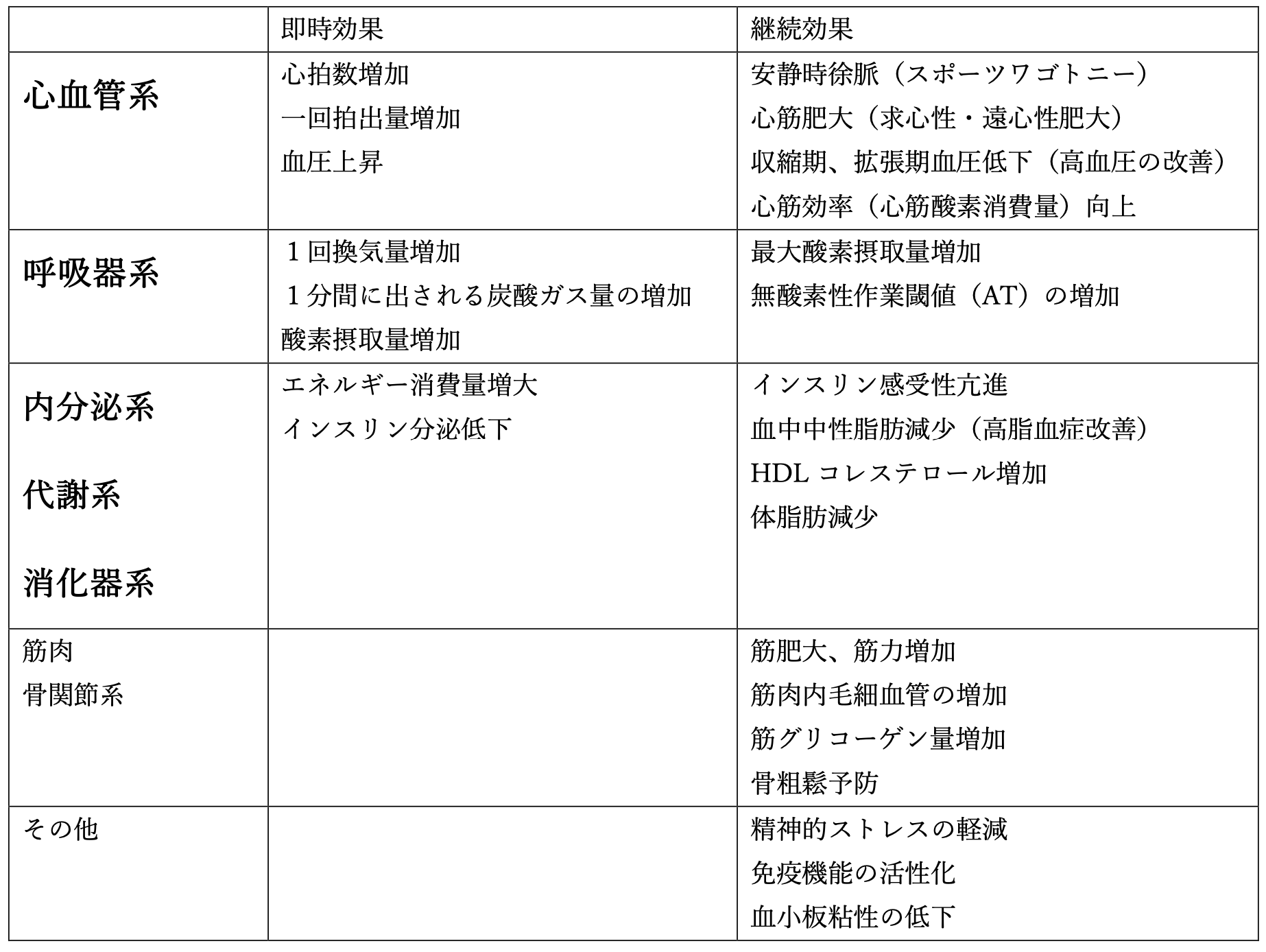

運動を行うことで即時的に得られる効果とトレーニングを継続する事で得られる継続効果があります。

上記のようにたくさんの効果を獲得する事ができます。難しい言葉も多くあると思いますので噛み砕いて説明していきます。今回は心血管系や呼吸器系、内臓器系を中心に説明させていただき、筋肉や骨関節系はまた別の回で説明させていただきます。

1)心血管系

皆様は運動で心臓を鍛える・強くする方法を知っていますか? 運動によって心臓を強くできる方法があります。まずはそのメカニズムについて説明します。

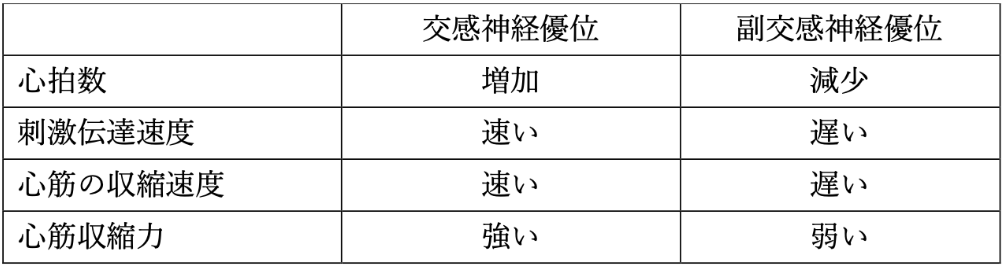

心臓は通常1分間で60〜70回程度で動いております。心臓の動きは心臓神経と呼ばれる自律神経(交感神経・副交感神経(迷走神経))によって調整されています。自律神経によって下記の反応が起こります。

運動によって即時効果として心拍数の増加が見られますが、交感神経が優位に働くことによって心拍数の増加が観測できます。また、心筋の収縮力も全身に酸素を送るために強くなります。全身に強い力で血液が流れるので血圧も高くなってしまいますが、常に高くなっているのではなく、一定のところで安定するようになっています。

運動の即時効果について理解していただけたでしょうか? では、トレーニングを継続することでどのような効果があると思いますか? 先ほどの血圧と関連することもありますが、運動を続けることで副交感神経の活動が促されてきます。その為、運動を始めから一定の時間で血圧の安定化が図れるようになります。なので、高血圧症等のある方は運動を行い血圧の低下や安定化を図っていく必要があります。ちなみに血圧の低下や安定化を図るためには1日6000歩程度の歩数が必要になります。現在は万歩計を持ち歩かなくても携帯電話で測定する事ができますので、歩数を確認してみましょう。

皆様は「スポーツ心臓」という言葉を聞かれたことはありますか? スポーツ心臓は運動の上級者やマラソン等の長時間運動に触れている人がなりやすい現象で、安静時でも心拍数が1分間で40回程度になってしまうことを言います。副交感神経が安静時でも活動的に働いてしまうことで起こってしまいます。そこまで心拍数が下がって問題ないのかと感じる方もいるかと思いますが、継続的な運動されている方は心臓の筋肉が大きくなり、心臓から出る血液量も多くなるので問題なく生活を送る事ができます。普段から運動していない方が心拍数40回程度になっている場合は、心臓に問題がある場合が多いので病院を受診してください。

心臓も筋肉でできていますので、運動をする事で筋力をつける事ができます。心臓を強くしたい方は運動を継続してやってみてください。

しかし、注意して欲しい事が2つあります。1つ目は呼吸を止めて行うような強い運動です。呼吸を止めてしまうことで血圧が急上昇してしまう為注意が必要です。2つ目は運動を急に辞めてしまうことです。血圧が急激に減少する事があります。特に自転車エルゴメーターなど下肢の運動の際に低下しやすい為、自転車エルゴメーターなどの運動の後には血圧の急激な変動を防ぐためにクールダウンを実施して下さい。ぜひ安全に運動を行っていきましょう!

2)呼吸器系

運動しているとどうして息が切れてしまうのか不思議に思ったことないですか? 体はまだ平気なのに呼吸が続かないと感じられた方も多くいるのではないでしょうか。特にプールでは体感された事が多いのではないでしょうか? 運動効果を踏まえながら、息切れが起こる原因を探っていきましょう。

まず、運動を行うことで即時効果として1回換気量の増加や1分間に出される炭酸ガス量の増加、酸素摂取量の増加の効果を得られることができます。通常時の換気量を安静時と最大運動時、運動効果で表にしてみました。運動を行うことで下記の表のように数倍から数十倍まで効果を得られることが出来ます。

トレーニングを継続して得られる効果として、1回換気量の拡大を図っていく事が可能です。水泳選手や素潜り漁師の方などは普段から呼吸を制限された状態で運動されている為、1回での換気量が拡大しております。無理のない範囲で運動を継続していく事で酸素を取り込む力が強くなります。また、換気量が上昇する事で肺の広がりや胸郭、肋骨周囲の動きが誘導されます。運動を続けることにより、酸素を取り込む力が強くなり、有酸素運動で出来る運動の幅も広がっていきます。

運動を行うことで、息切れが出現します。なぜ息切れが出現するかわかりますか? 1分間の換気量と酸素摂取量、炭酸ガスの排出量によって起こります。運動を実施すると全身に送るための酸素を取り込もうと呼吸数が増大します。より激しい運動になってくると1分間に出される炭酸ガスの量が多くなり、1回に吸える酸素の量を超えてしまい息切れを起こしてしまいます。もし息切れが強い場合だと、一度呼吸を整える必要があります。なぜ整える必要があるかというと、息切れを起こしている状態では、酸素が足りていない分を筋肉や血液から前借りしている状態になっているからです。もし、その状態で運動しても運動を継続することが困難で酸欠になってしまいます。ゆっくり呼吸を整えながら負荷量を下げた運動を検討していく必要があります。無理のない範囲で運動をやっていきましょう。

3)内分泌系・代謝系・消化器系

皆様はホルモンと聞いて何を思い浮かべますか? よくアドレナリンなどは聞かれることがあると思いますが、その他にもたくさんのホルモンが存在しています。運動におけるホルモンの働きや自律神経の働きは即時的な効果やトレーニングを継続した時の効果と区別することは難しく、運動に合わせてホルモンの分泌や自律神経の調整がされています。運動で起こる反応を説明していきます。

運動により交感神経の働きが高まり、エピネフリンなどのホルモンが分泌されます。エピネフリンは脂肪酸やグリコーゲン、ブドウ糖とともにエネルギー源となります。エピネフリンは、酵素を刺激し化学反応を起こさせるように働きます。酵素が働くことにより、グリコーゲンはブドウ糖に分解されます。ブドウ糖が増加することで膵臓からインスリンが分泌されます。インスリンは筋のブドウ糖摂取を促進してくれます。運動中はブドウ糖などがエネルギーとして消化されるのでインスリンの分泌が抑えられるということになります。

脂肪組織はリパーゼという酵素では脂肪の分解を促進してくれます。また、エピネフリンとグルカゴンは脂肪細胞への働きを抑制してくれます。脂肪が分解されることで、脂肪酸の吸収も抑えられる為、中性脂肪等の減少やコレステロールの改善が図れるということになります。

軽い身体運動では、食物を胃から排出する運動が促進する傾向にあります。胃の運動を亢進させますが、胃液の分泌にはあまり影響は与えないと言われております。ただし、激しい運動後には胃酸の分泌が低下しています。なので、食事後には激しい運動など実施すると消化不良を起こす可能性がありますので注意が必要です。

普段の生活の中で私達の体の中で発生するエネルギーの75%が熱となります。熱産生は運動強度が高いほど大きくなり、運動時は安静時の10〜12倍の熱産生が起こります。運動時に体温は上昇し、体内の酵素活性が上昇します。また、筋肉等の柔軟性がえられ、運動に一層適するようになります。体温は運動強度に比例して高くなります。発汗は体温と皮膚温度の上昇につれて多くなります。激しい運動を続けた際に直腸内や筋の温度は40℃を超えることもあります。長時間、高温環境にさらされたり、激しい運動を続けたとき、熱喪失よりも熱産生が大きくなり体温は次第に上昇してしまいます。運動中に熱中症等になる可能性もある為、注意が必要となります。

運動を実施することで筋肉だけでなく内臓機能は活発に活動しています。内臓機能がしっかり活動する事で新陳代謝を高めたり、正常な働きを促進する事ができます。もちろん健康の為にも内臓機能をしっかり保つことが必要になります。特に高血圧や糖尿病は重大な合併症を招く恐れがあります。運動を行い、健康を手に入れましょう。

ご相談ごと等あればお気軽にリハビリベース国分寺にご連絡ください。

こんにちは、リハビリベースです。

温かくなりましたね!

冬の間は中々気力がわかなくて、という方も、したいことや目標が、たくさん頭に浮かんできているのではないでしょうか?

特にこの季節に話題になるのは、お花見です。

平安時代以降の古典では「花」と言えば桜を指す程に、古くから人々に愛され、春の代名詞と言える桜。街中でもその薄紅色がふとした時に目に入り、季節の移り変わりを感じさせてくれます。

桜を見上げてのんびりと春の陽気に浸る時間は、いつまでも大切にしたい、かけがえのない時間です。

ただ、リハビリ職の観点から見ていると時には少し、危なっかしさを感じる場面もあります。

足元は安全ですか? お酒、飲みすぎていませんか?

万が一のことがないよう、注意を払いながら、今年の桜も楽しんでください。

桜を見る時、意外と危ないのが足元です。

見上げた時にバランスを崩して、という理由もありますが、桜という木の特性も関係しています。

街中で、桜の木の根元がぐっと盛り上がっているところを見たことがある人は多いのではないでしょうか。

桜は地中の浅いところに根を張る樹木です。時には、周囲の舗装を破ってしまうことさえあります。

そのため、桜を見上げていると、根や、根に持ち上げられて歪んだ舗装に足を引っかけて、転倒してしまうリスクがあります。

桜を見る際には、自分のバランスと足元の安全を確保しましょう。

また、散った花びらの上に雨が降ると、自転車やバイクが滑りやすくなります。桜の散る頃にも油断せず、近くを自転車などが通る際には、きちんと距離を取りましょう。

「酒なくて何の己が桜かな」――酒のない花見は面白くない、という意味の川柳ですが、同じように思う方はどれだけいらっしゃるでしょうか。

アルコールは、健康問題を引き起こすリスクを高めます。例えば1日平均3合飲む人は、月に1~3回飲む人と比べて、1.6倍も脳卒中になりやすいことが分かっています。

それでもどうしても飲みたい! という方は、自分の体調や、周囲の方の言葉に、きちんと耳を傾けるようにしましょう。

高血圧や生活習慣によっても量は変化しますし、「1合までならいいですよ」という言葉に「ついつい」と飲み過ぎてしまえば、信用を失って、周囲の方も厳しく言うしかなくなってしまいます。

自分だけが気分良く酔っ払い、周囲にいる人はため息や呆れ顔。桜を肴にお酒を楽しむような粋人には、あまり似つかわしくない光景です。

以前、冬から春にかけての時期が旬の食材をご紹介いたしました。

お酒は控えて、旬の食材を使ったお弁当を片手にお花見をするのも、楽しみ方の1つと言えるのではないでしょうか。

普段は料理をしない、麻痺でできないという方も、小さなことから挑戦してみてはいかがでしょうか。料理は細かな動作が多く、手指の巧緻性、協調性のトレーニングになります。

注意点はありますが、「お花見に行きたい!」という気持ちは大切にしてください。「もっと動きたい」「目標を達成したい」という気持ちは、リハビリをする上で、大きな力になります。

リハビリベースは、その目標を叶えるために、全力でサポートしています!

リハビリベースでのリハビリは、その日の体調を鑑みながらも、「今日もリハビリを頑張った」と思えるようなアクティブな内容です。他社よりも長い、1回90分間という時間も、人が集中して作業を行える時間を基準にしています。

保険内のリハビリでは物足りない、もっと動けるようになりたい、という方はぜひ、リハビリベースにお問い合わせください。

参考

「サクラの特性と根上がり」(グリーンインフラの東邦レオ https://greeninfrastructure.jp/support/knowledge/sakura_root/ 閲覧日3/18)

「飲酒と脳卒中発症との関連について」(国立がん研究センター https://epi.ncc.go.jp/jphc/outcome/261.html 閲覧日3/18)