復職支援の実際

“病気になり、復帰まで時間がかかりそう。”

“後遺症が重く、仕事を変えなくてはいけない。“

“今の状態で、復帰して同じ仕事量をこなせることができるか。”

当施設では、このような相談を受けることが多々あります。

様々な状況から、仕事の第一線を長期的に退くことになってしまい、復職まで色んな悩みを持たれる方が多いと思います。

突然、ケガや脳卒中などの病気に合われた方は、今後どうなってしまうのか、不安になってしまう時期が誰しもあります。

今回は、当施設で行っている復職支援のかたちや、過程をご紹介させて頂きます。

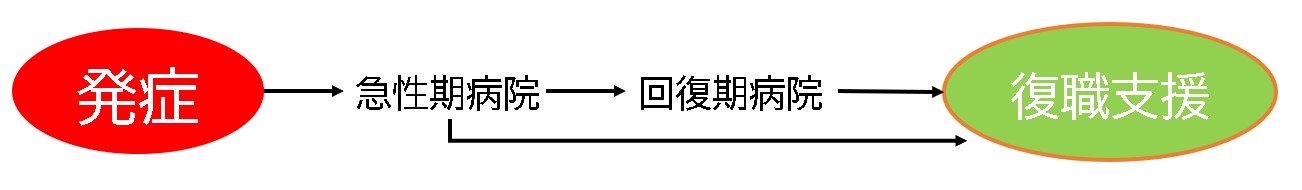

脳卒中の場合は、急性期から回復期を経て、復職を行うために、当施設で更なる機能改善や、仕事に必要な動作の獲得を、図っていきます。そして復職後も、後遺症というハンディキャップを持ちながらも、仕事効率を上げるためにリハビリを継続支援させて頂いている方も、多くいらっしゃいます。

脳卒中のみならず、整形外科の術後、他の病気を持たれている方に対しても、復職支援をさせて頂いております。特に、病気により休職の期間が長いと、廃用により筋力低下や、仕事に耐えうる体力も衰えしまいます。円滑な復職を果たすために、リハビリの側面から支援させて頂いております。

復職にあたり、以下の5つのポイントを挙げさせて頂きました。

1. 復職は、病型や後遺症の予後予測で決まる。

2. 身体機能をあげて、可能な職種を選んでいく。

3. 復帰は、先方との話し合い、タイミングが重要。

4. 仕事をしながら、効果的なリハビリを重ね、仕事効率を高めていく。

5. 病気をしたことが、悪いことだけではない。

1.復職は、病型や後遺症の予後予測で決まる。

脳梗塞や脳出血後など、脳卒中の後遺症は、重度から中等度、軽度と様々です。加えて高次脳機能障害の有無も含めると、復職までの過程は大きく広がりがあります。

実際の脳卒中の入院期間は、、

脳出血に必要なリハビリ期間についてで述べさせて頂きました。急性期を経て、回復期では、満期6カ月間入院することが出来ます。重度から中等度の場合は、歩行の再獲得と、バランスをとれるようになるまで、6カ月のリハビリ期間を要する方が多い傾向です。中等度から軽度の場合は、歩行をある程度早期に獲得することで、早期退院と、自宅生活を中心としたリハビリで継続される方もいらっしゃいます。ケースによっては、歩行はできるが、高次脳機能障害として、言語や嚥下機能、注意や遂行機能の改善のため、満期の入院を選ばれる方もいらっしゃいます。麻痺の度合いや歩行獲得時期、高次脳機能障害を含めて、退院の期間は異なります。

復職に向けて具体的に動き出す時期や、回復期の入院期間がどれくらいかかるのか。麻痺の度合いにより、歩行状態や高次脳障害の状態も含めて、時期は様々です。中等度から軽度の方で、早く復職をしたいという方は、自宅退院と、当施設で具体的に復職に向けての機能訓練を行う方々が多いです。また、重度の回復期で満期を経た方も、屋外での活動を更に広げるために、当施設でリハビリを継続される方々もいらっしゃいます。

復職となると、まず通勤のことを思い浮かべる方が多いと思います。通勤の足として、歩行が可能かどうか、または車いすも選択肢の一つとして挙げられます。最近はテレワークの普及により、在宅でも可能な仕事が増えてきましたが、歩行の再獲得が可能であれば、通勤という課題も、リハビリとして非常に有効です。

通勤に耐えうる歩行が可能かどうか。という点ですが、急性期から回復期の初期で、歩行獲得の予後予測として、、

リアルな脳卒中の治る確率で述べさせて頂きました。復職を目指す段階としては、回復期病院での後半時期に、ある程度歩行状態が定まってきた段階で、考え始められる方が多いと思います。

通勤動作では、歩行の仕方やスピードをより上げていきたい部分もありますが、大切なのは、乗降車や段差昇降、バランスや注意といった課題を安全にこなせるかどうか。または、ルートや通勤の時間帯によっても、復職できるタイミングは変わってきます。

復職が可能かどうか。または可能な時期は、病気の特徴、脳卒中であれば、病型や麻痺の度合い、回復期の初期であれば予後予測から、判断できる部分があります。

2.身体機能をあげて、可能な職種を選ぶ。

一度、病気となり、仕事を退職された方。これから仕事を、探して復職を目指されている方。後遺症から、可能な職種はある程度決まってきますが、機能を上げて可能な職種を広げていくことも可能です。

機能が上がる期間は、脳卒中後6カ月という期間が設けられていますが、実はその回復期を経た後も、リハビリの負荷量や方法によって機能は変化することがエビデンスでも明らかになっています。逆に言えば、やらなければ機能は落ちますし、リハビリの負荷を上げることで、生活期でも機能を改善させることは可能です。

一度病気になってしまったから、と可能性を狭めるのではなく、リハビリ方法や、今後の復職に対しても、機能改善の流れを作っていくことが、重要です。後遺症の改善を諦めるのではなく、機能改善を最後まで図ってから、復職を迎えることをお勧めします。

3.復帰は職場との話し合い、タイミングが大切

先ほど、最大限に機能改善を図ってから復職と述べましたが、仕事の再開のタイミングは非常に大切となってきます。特に病気により休職というかたちをとられている方は、職場に身体機能の状況を知ってもらう、職場復帰のタイミングを細かく話し合える環境をつくることが大切です。

復職を迎えると、リハビリ中心の生活から、仕事中心の生活となり、身体のケアに費やす時間も断然減ってきます。特に毎日、通勤や仕事で疲労が溜まっていく中でも、変わらないパフォーマンスで、仕事をこなしていかなくてはなりません。通勤や、仕事の動作に耐えうる身体機能を、職場復帰の前に獲得すべきです。仕事により、機能が落ちていき、職場復帰をしたが、徐々にパフォーマンスを落ちていくと、先行きは困難となってしまいます。仕事との付き合いは長期に渡るため、復帰前に身体機能を上げること。そして復職してからも変わらず維持が出来るかたちをとることが、大切です。

また、職場と身体の状態を共有している、状況の理解が得られていると、通勤日数を段階的に増やすような、段階的な復職を行うことも可能となります。もちろん、リハビリの時間も減っていきますが、仕事復帰し様子をみながら進めることができるため、安心してリハビリから手が離れていくことができます。そのためにも、職場とコミュニケーションをとれる環境にあるか、復帰のタイミングが適切かどうか、復職支援では、確実に押さえていきたい部分になります。

4.仕事をしながら、効果的なリハビリを重ね、仕事効率を高めていく。

仕事復帰というと、身体のことが心配になりがちですが、実際には、身体が更に良くなることもあります。リハビリ期間は、家族やリハビリの中でスタッフと話すのみ、または身体を動かす内容もリハビリの枠に収まっていることが多いです。いざ仕事復帰となると、仕事を通して色々な人と話す、動作や運動量も格段に上がるということが起こりえます。仕事の内容によりますが、リハビリの時間や量よりも、仕事でももっと長い時間動いたりすることがある場合は、リハビリよりも課題量が増えて、身体機能が上がることも大いにあります。むしろ、身体機能を上げるとともに、復職のタイミングを見計らって、機能を上向かせるいい流れをつくっていくことが、長期的に必要となってきます。

仕事復帰を果たすことが、終わりではありません。誰しもが、業務を行うなかで、仕事の速さ、効率性を求めるようになるため、そのためにも身体機能を上げていく流れは絶やしたくないと感じる方が多いです。日頃のストレッチングや、身体の管理を自身で行っていくこともそうですが、休みの日にリハビリをしながら、更に仕事の効率性を上げていく取り組みも一つの方法です。

5. 病気をしたことが、悪いことだけではない。

仕事を行っていた生活から、突然病気となり、もとの生活を送れなくなってしまった。初めは、身体の状況を受け入れることや、不安が多く、精神的に不安定な時期を過ごした方は少なくありません。そこから、身体機能を上げていき、少しずつ病前の生活を取り戻していきながら、最終的に社会復帰を果たしていく。健康なことに越したことは、ありませんが、病気になったことは、振り返ると悪いことばかりではありません。

特に、悪い生活習慣から脳卒中などの病気になってしまった方は、自身の生活習慣、食事や運動、睡眠など大変、気を使われるようになるかたが多いです。自分の健康について、振り返る大きな機会になりますし、健康体を維持するために、より良い生活習慣を、残りの人生で求め続けるようになります。

それは、残りの長い人生で、悪い生活習慣から改善する大きな機会ですし、そのままいっていたらもっと大病となってしまった可能性もありえます。

当施設では、整形外科の術後の方、脊髄損傷、脳卒中の後遺症をお持ちの方、様々な方が復職に向けて、または仕事しながらもリハビリに励まれています。今回は、大まかに5つのポイントを述べさせて頂きましたが、復職支援といっても多様性があり、リハビリ過程は身体機能の状態や、職種によっても、個別性が強くあります。

これから復職に向けて動き出す方や、今後のことで不安がある方。入院中で本人は来られないが、ご家族の方も含めて。体験や相談を、常時承っておりますので、ご気軽にご連絡下さい。機能を上げられる部分はたくさんあり、方法も個別でたくさん存在します。まずは必要なことや、さまざまな手段を知ってから、復職に向けて歩んで頂けると幸いです。

リハビリベースの体験リハビリしてみませんか?

☟お問合せはコチラ☟