小脳出血 バランス機能を取り戻した20代男性

「小脳出血」、脳出血の中でも聞きなれない病名かも知れません。

この小脳という部位。日常生活で絶えず機能している、バランス機能に大きく関与しています。

むしろバランス機能を司っているといっても過言ではありません。

小脳出血は、脳出血の中でも10%にも満たない割合で起こります。割合は少ないですが、この小脳に障害を負うと、日常生活のあらゆる動作に大きな障害を来します。

後遺症としては、比較的身体は動かすことができますが、バランス障害や運動を滑らかに動かすことが困難となるケースが多いです。

今回は、小脳出血の後遺症の特徴から、大事なリハビリのポイントを初めに説明させて頂きます。後半には、当施設に通われていたご利用者様を通し、大きく改善された部分や、生活復帰を叶えた過程を紹介させて頂きます。

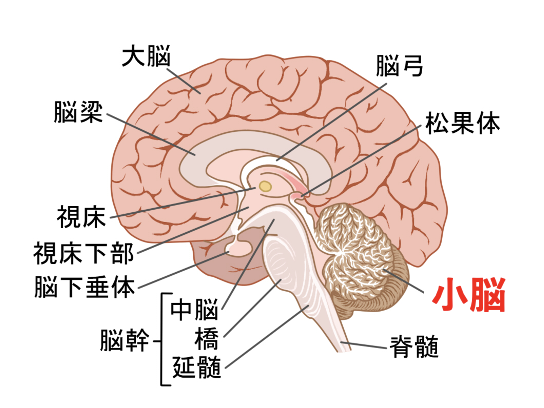

小脳は、脳幹の後ろに位置しています。図1のように、脳幹(中脳、橋、延髄)に隣接しており、それぞれ小脳と協同して働く連絡通路が存在します。

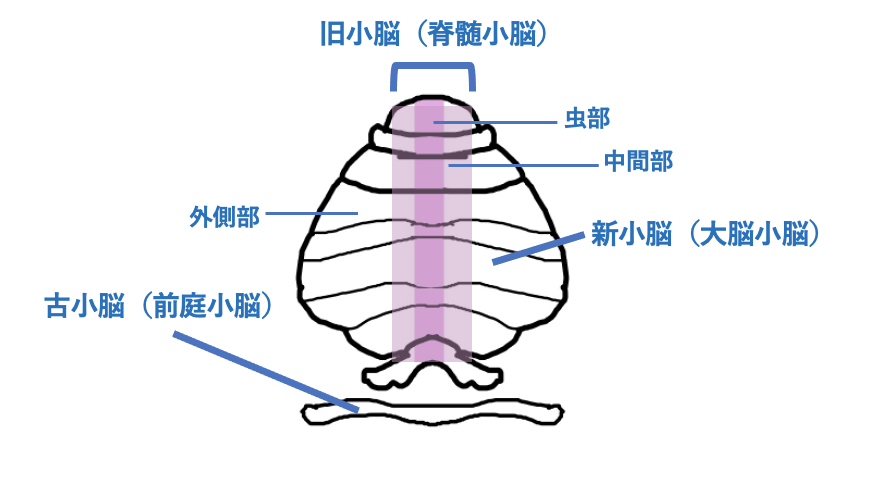

小脳は図2のように、大脳小脳、脊髄小脳、前庭小脳に区分されています。発生学的に、古い順番から古小脳(前庭小脳)、旧小脳(脊髄小脳)、新小脳(大脳小脳)という呼称もあります。

この小脳の中でも、出血の部位が異なることで、後遺症も変わってきます。

小脳の役割

小脳の代表的な働きとして、「協調運動」が挙げられます。

協調運動とは、相互に調整を保ちながら、複数の筋によって滑らか、かつ正確に運動することを言います。運動の中でも、動きを協調的に生み出している経路の一つとして、小脳は大きな役割を担っています。協調運動の代表的な検査として、図3の指鼻指試験があります。これは、自分の鼻と、相手の指や一点の標的に対して、指を往復させることで、動作の滑らかさと、標的に対して正確に到達しているかを、検査します。協調性が失われると、手のリーチがぎこちなくなる、標的に対し、大きくズレが生じてしまうといったことが見られます。日常生活では、水が入ったコップを掴み、口に運ぶ。物を棚の上に置く。脚に関して言えば、階段を円滑に登り降りができるといった動作も、協調運動が必要です。

より詳しくみてみると。。。

小脳の働きは、先ほどの小脳の区分にあったように大脳小脳、脊髄小脳、前庭小脳の3つに分けられます。

大脳小脳は、視床と橋を経由し、大脳に行く運動指令を、小脳にてコントロールしています。

次に脊髄小脳は、虫部と半球中間部からなり、体性感覚を統合し、脳幹へ伝達しています。また、小脳虫部は体幹の制御を、中間部は上下肢の制御を行っています。

三つ目の前庭小脳は、耳でとられたバランス等の情報を、脳幹の前庭神経核という部分に情報伝達しています。詳しくは、

脳血管リハビリテーション③でも述べた、耳の前庭感覚によるバランス情報も、小脳を経由し脳幹に集められています。外部からの情報は、視覚や体性感覚、前庭覚が、それぞれの受容器から情報入力されますが、それらの情報が脳の中心部に向かう経路や、情報を統合してまた身体へ送り出す経路は、たくさんあります。

失われた障害経路を特定し、得られやすい、または効果的な方法をリハビリの中で探っていくのも、一つの大事な行程になります。

小脳性運動失調に対してのリハビリ

一様に小脳の後遺症に対してのリハビリは、これが必要とは言いきれません。

脳出血によっては、小脳とまたがり脳幹の一部で侵襲が起こり、片麻痺を呈する場合もあります。まずは、脳画像により侵襲部位を確認することや、身体の症状として、随意性や協調性運動、痺れや感覚の検査を行い、障害部位を具体化していきます。それから、立ち上がりや立った姿勢、バランスの状態や、移乗などのステップ動作、歩行を観察し、総合的に評価していきます。

先程述べた、小脳性運動失調に対しては、失調部位を明らかにしてから、協調性の向上を図る動作も行いますが、個々の細かい筋肉を選択的に使う、そして強化するという行程を踏んでいきます。具体的には、寝返りや四つ這い運動、起立からリーチ動作など、体幹や四肢をより選択的に細かく動かすことで、失調に対し協調性を育んでいきます。座った姿勢や、立った姿勢に対しては、失調により上手くバランスが保てないことに対し、鏡を使用した視覚的情報による代償や、裸足で足底からの感覚を掴みやすくするなど、より本人に効果的に働く感覚入力を行っていきます。最後に、リハビリの中でも一番の量を取りたい動作は、歩行になります。歩行が生み出されるプロセスとしても、小脳は、小脳歩行誘発野と呼ばれる、歩行リズムの生成を担っており、無意識下での姿勢制御や、歩行での選択的な活動を総じて上向かせることができます。注意点としては、固定的な姿勢ではなく、より良い歩行の中で、量を生み出していくことが大切です。

質と量を重ねることで、効果的な学習効果をえることが出来ます。中には、歩行の不安定さが強く、歩行器や手すりを使用して、一時的な期間、日常生活を送ってもらうケースもあります。本来では、支持物はなく歩行改善を目指していきたいところですが、転倒のリスクや1人で行える環境も考慮し、歩行器を使用して歩行量を増やしていく手段も、最終的な目標達成には必要です。

小脳性運動失調

小脳の代表的な特徴である協調運動に関して述べましたが、特に脊髄小脳の役割である、筋緊張の調整は、リハビリを進めていく上で非常に大切な機能になります。脳卒中では、運動神経の経路が絶たれ、片麻痺の状態になるこが、非常に多いケースとしてあります。小脳に関しても、片側での麻痺が出るケースもありますが、随意性、筋出力は良好なことがあります。筋力は発揮でき身体は動かすことができるが、上手く調整して動かすことができないといった特徴が、小脳の後遺症にあります。この協調性のように、四肢や体幹の運動調整が失われ

ることを「失調」と言います。特に脊髄小脳では、脳出血や脳梗塞による侵襲部位により、体幹や上下肢のどこに強く失調の症状が出るか、ある程度定まってきます。

小脳性運動失調の特徴のもう一つとして、眼球運動や視覚的な情報が、失われやすいです。

これは、前庭小脳が、平衡や眼球運動を担っているため、眼球運動が直接的に障害されることもあれば、姿勢制御の中で協調運動が上手く行えずに、周囲へ向きづらくなるといった理由もあります。人は、無意識下、または予測的にバランスを保っていますが、小脳性運動失調がある場合は、身体が上手くコントールできずに”固定的”になってしまいます。固定的という現象は、具体的に一つ一つの筋肉が”選択的”に働かずに、粗大な筋肉を緊張させて姿勢をとるという現象です。

小脳性運動失調に特徴的な姿勢としては、腰や背中から頸部まで、一直線に固定される。身体を捻る回旋の動きや方向転換など、細かい動きが必要な動作に対して、非常に弱いとこも特徴の一つです。また頸部が固定的になることから、頭を回旋して周りを見回すような動きもしづらく、眼球運動の動かしやすさを阻害する悪循環が存在します。頸部から頭部の動き、または眼球運動は、関係性が強く、姿勢筋緊張に対しても、眼球運動への影響は大きい報告されています。

小脳の姿勢制御と、視覚的なバランス保持は、小脳性運動失調に対してのリハビリに、必要不可欠です。

リハビリベース国分寺でのアプローチ

【症例】

20代男性 小脳出血

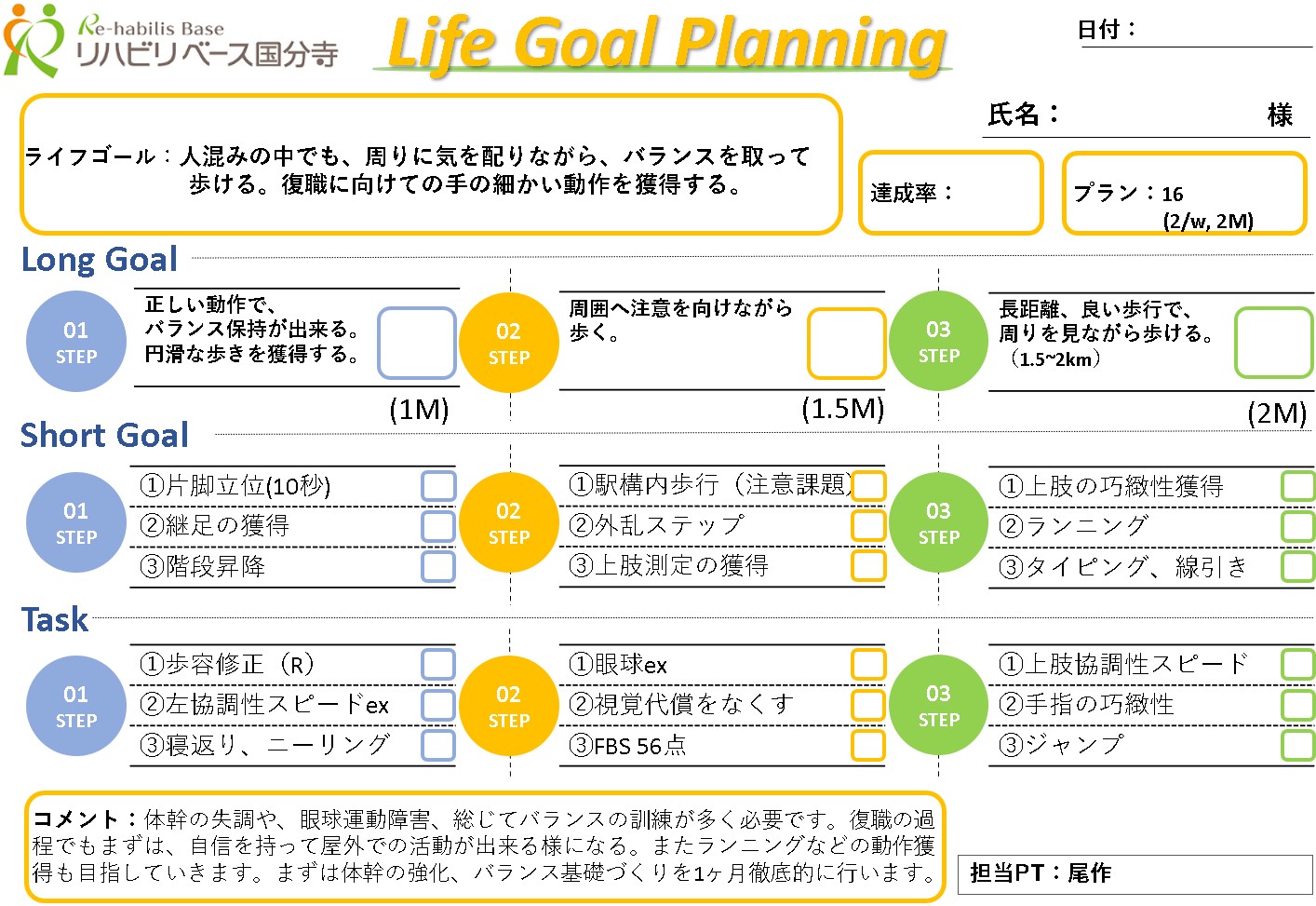

【ライフゴール】

“バランスが取れるようになって、復職したい。”

【リハビリ期間】3ヶ月 16回プラン

【現病歴】

ある日突然、頭痛が強く起こり、救急搬送され、小脳出血の診断を受けました。出血量が多かったことから、2回の開頭術を施行し、2ヶ月の急性期病院を経たあとに、回復期病院へ転院となりました。6ヶ月の回復期退院後、他施設にて3ヶ月リハビリを行い、その後に当施設でリハビリ開始となりました。

【身体機能・参加】

小脳出血も、中央と左側の侵襲が強く、左上下肢の協調性低下、体幹の筋力低下がみられ、大股の歩行や左右の動揺が見られました。また運動時の回転性目眩、眼球運動障害、複視もあり、バランス機能は困難さが多く見られました。片脚や継足、方向転換時のふらつきがあり、自覚症状として小脳特有のバランスの取りづらさが強くありました。

【目標シート】

【リハビリ内容】

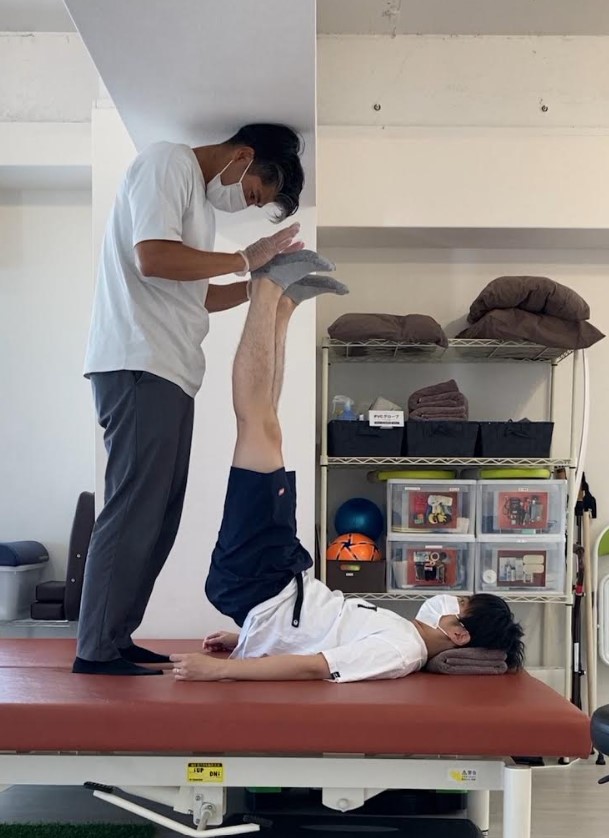

体幹トレーニング

体幹の協調性低下、筋力低下に対しては、寝返りやうつ伏せ、四つ這いなどベッド上でのトレーニングを中心に強化を図りました。特に小脳由来の体幹の失調に対しては、筋力をつけることもそうですが、より細かい、体を捻るなどの協調的な運動が行えるようにアプローチを行いました。

手足に関しても、緊張を取った後に、細かい関節の一つ一つの動きが滑らかに動かせるように、協調運動の練習を行なっていきました。

眼球運動エクササイズ

視覚は、特に左側に複視の症状がみられ、同時に左眼球の外側への動かしにくさがありました。複視や眼球運動障害に対しては、反射を利用した、眼球運動エクササイズを行いました。次第に左側への眼球運動は広がり、視野が広がりましたが、側方の複視は残存しピントが合いづらい部分が残存したため、今後も継続してトレーニングを行ってもらうかたちとなりました。

バランス練習

体幹から下肢の協調運動や、眼球運動から視野の改善を図った上で、複合的なバランス課題を、段階的に行っていきました。継足や、足を閉じた中でのバランス保持練習から、視覚を外し、無意識下でのバランス反応を養いました。小脳の障害は、特に無意識でのバランス制御が課題としてあるため、視覚を無くしたバランスへのアプローチは、とても効果的です。体幹から下肢の滑らかな動きを促すことで、前庭系で得られたバランスの情報を、円滑に手や足へ伝達し、バランスがしっかりと取れるようになります。逆に、裸足になり、足底から様々な感覚を入れ、バランスの反応を養う訓練もとても効果的です。様々な刺激や、バランス課題を、段階的に練習することで、バランスがどんな状況でも取れる自信をつけていきました。

回転性目眩に対してのアプローチ

小脳の前庭系経路の障害では、目眩やバランスの取りづらさが主訴としてあります。目眩の軽減に対しても、バランス動作や回転運動などの刺激を与えるとともに、バランス機能を養うことで、目眩が改善するエビデンスがあります。バランス課題の中で、視野を一周する、頭部の上下、回転運動を行い、目眩に対して我慢できる刺激や、バランス課題を行いました。次第に大きな視野の変化や、頭部の動きに対しても目眩が起こらずに動作が行える範囲が増えていきました。

屋外での動作、バランス確認

小脳の障害のお持ちの方は、お店や人混みでの移動など、様々なものに注意を向けながら歩くことが、とても難しく、体力のいる作業です。視覚や、前庭系のバランス、足の協調性が改善したところで、駅構内や階段、人混みなどの移動にて、動作や恐怖心を感じ、自信がない部分などは、屋外での課題を一緒に行わせて頂きました。やはり駅内での移動は、階段など人の流れの中で、必ずしも手すりなど使える環境ではないため、人の流れや少しの衝突に耐えうるバランス能力が必要です。その都度動作確認や、屋外での単独での活動にもチャレンジしてもらいながら、活動範囲を広げて行ってもらいました。

3ヶ月後、ライフゴール達成

目眩の改善、視野が広がったことと、歩行も大股歩きから、スムーズな歩きを獲得することができました。何より、屋外にて周囲を見ながら歩く、不整地や人混みでもバランスを取り、自信を持って歩くことが可能となりました。バランス課題もリハビリ内の応用的な課題も問題なく行え、ジャンプやランニング動作も獲得していきました。最後は、職場復帰の時期が決まり、それまでにスポーツやフィットネストレーニングなど、より応用的な運動を行って頂き、当施設でのリハビリは卒業する流れとなりました。

リハビリベースの体験リハビリしてみませんか?

☟体験ページはコチラ☟