視床出血 後遺症に打ち克つ方法

視床とは?

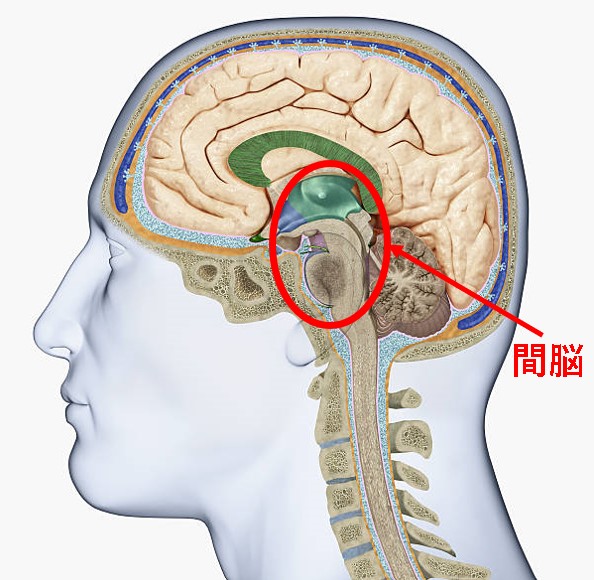

視床とは、脳の間脳と呼ばれる部位に属しています。嗅覚を除く聴覚や視覚、その他様々な感覚を、大脳新皮質へ繋げる重要な場所です。間脳には、視床の近くに、視床下部、松果体、脳下垂体があり、ホルモン分泌の中枢も担っています。

上の図のように、大まかな部位になりますが、間脳の上には、大きな大脳皮質があり、下方には、脳幹と脊髄が繋がっています。これらの間に視床があるように、脊髄や脳幹から受け取ったあらゆる情報を、上の大脳皮質へ繋げています。

脳幹は、

脳血管リハビリテーション➂(バランス編)で説明させてもらいましたが、バランスに関して重要な役割を果たしています。この脳幹でまとめられたバランスの情報や、あらゆる感覚が、この視床を経由し大脳皮質へ運ばれています。

視床は、さまざまな感覚を司っていると述べましたが、具体的にはどの機能があり、どのような動作と関係しているのかを具体的にみていきます。

人は、身体を動かすとき、脳から指令を送り、自分の意思で身体を動かしています。

物を掴む動作を例に挙げると、物の形状を確認し、持ち方や挙げ方を無意識下に考え、動作を実行しています。次に、物を持ち続ける動作として、手で把持をしながら落とさないようにする、または手の平でバランスを取る。これは、手の皮膚に触れる感覚や、それぞれの関節の位置情報を得て、手のコントロールをしています。

この視覚情報と、手の感覚は、どちらも必要な情報です。仮に目をつむりながら、物を持とうとする時、人は、対象物がどんな物なのか、情報がないまま物に触れることに、恐怖心が生じてしまいます。

手探りで対象物の質感や、形状、大きさや重さを理解し、初めて、対象物の持ち方を頭で構想することが出来ます。目をつむった状態で、手のひらに置いたボールを落とさないようにすると、すごく難しい作業になってしまいます。人は無意識のうちに、動作一つの中で、視覚から得た情報や感覚を統合した上で、効率的に動作が行われています。

体性感覚は、下の図1の大きく分けて三つに分類されます。

初めに、物に触れた時に表面の滑らかさ、粗さを感じることができる、皮膚の表在感覚が一つ挙げられます。この表在感覚は、温度や痛みを感じる情報(温痛覚)も含まれています。

次に、物を持つときの指や手首の位置は、位置覚と言われ、深部感覚に属します。深部感覚には、位置覚の他に、運動の方向を認知する運動覚、振動を感じる振動覚が含まれます。

最後に、皮膚に2点同時に触れて認識する感覚(二点識別覚)、皮膚上に書字された文字を認識する(皮膚書字覚)を複合感覚と呼びます。この表在感覚、深部感覚、複合感覚の総称を体性感覚と呼びます。

視床は、これらの体性感覚や、バランスを保つための情報をまとめ、大脳皮質へ情報を送っています。

視床の役割は?

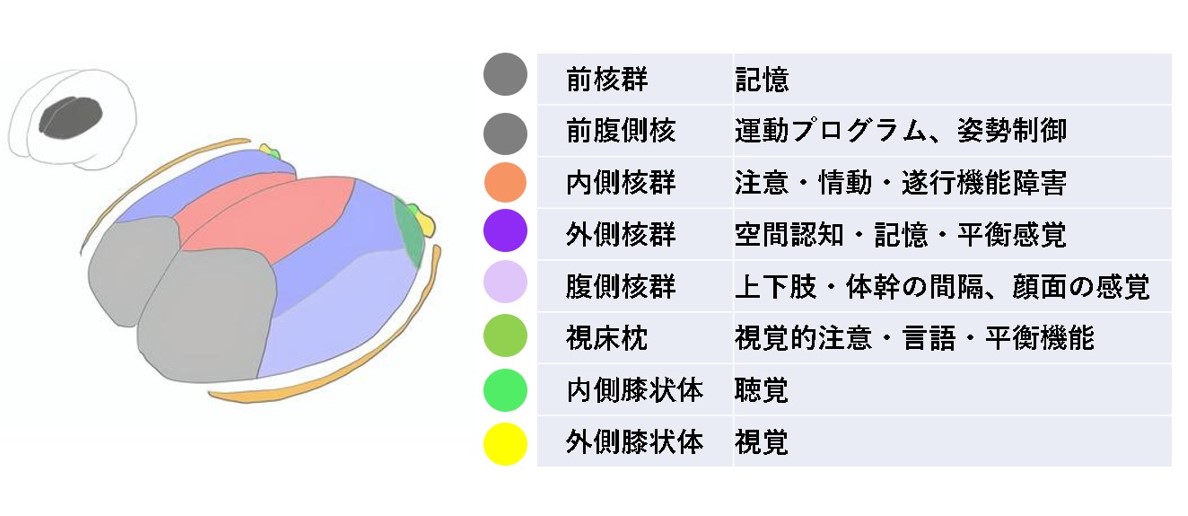

視床は、その他にも様々な機能を担っています。脳画像の断面図をみると、視床のかたちは丸みを帯びていますが、この丸のなかで、解剖学的に小分けがされています1)。

このように視床といっても、一つの部位が単一の機能を担っている訳ではなく、部位により機能が異なります。脳出血においても、血種がどの部位を阻んでいるかにより、障害される機能も異なってきます。

脳卒中において、起こったときや直後は、覚醒が低下したままなことや、回復しても短期間の記憶が曖昧なケースが多々あります。この視床においても、後方に血種が行き届いてしまうと覚醒レベルの低下が顕著にみられるケースがあります。

他にも、部位により視覚、聴覚、痺れや感覚異常など、後遺症として生じるケースが多いです。

次は、この視床が脳出血によって侵襲されたときに、具体的などのような症状がでるか。また全体の脳出血の病型とも比較しながらみていきます。

脳卒中の病型は、脳卒中データバンクによると、脳出血の割合は全体の18.5%を占めます。脳出血部位の割合は、被殻(29%)、視床(26%)、皮質下(19%)、脳幹(9%)、小脳(8%)という順番になっています。脳出血の中でも、被殻出血、視床出血を呈する割合は高く、リハビリを必要とする方の中でも、両者を担当させて頂くことが非常に多いです。上の図は、脳の横断面になりますが、被殻と視床は近い部分にあります。中大脳動脈は、脳の側方を流れ、そこから細かい分岐した血管が破裂することで、被殻や視床部位に出血が起こります。この出血が固まり血種となったものが、手術で除去を行わない場合は、脳内に残ります。この血種の大きさにより、予後はある程度決まってきます。具体的に、視床出血では、血種量が10mLをこえると、予後が不良という結果が出ています2)。

先ほど述べた、視床の細かい部位や役割がそれぞれありましたが、実際の出血の場所により、後遺症の症状も様々です。視床出血にて傾向や障害を、下記にまとめます。

運動麻痺

被殻出血や視床出血でも多くみられる片麻痺ですが、脳出血が起きた反対側の半身において運動が行いづらい状態を指します。出血部位や量によって、麻痺の症状も様々ですが、後遺症として、痙性や固縮と呼ばれる筋緊張の高さにより、運動が行える範囲も大きく変わってきます。筋緊張に対して、装具が必要か、それとも筋力や動作を改善させることで、装具なく歩行がおこなえるかも、この運動麻痺の状態により、予後が変わってきます。

感覚障害

運動の経路とは、別に脳神経は感覚の経路があります。先ほど、体性感覚や痺れの話があがりましたが、片麻痺で片側が痺れる、温かさや痛みを過剰に感じてしまう異常感覚などが挙げられます。また視床は、バランス機能を担っており、身体は動かせるが、バランスが上手くとりづらいといった症状がみられるケースがあるのも特徴です。あらゆる感覚が脳幹で統合され、視床を通ります。各動作を遂行する上でも、この感覚障害に対してのアプローチは必須となります。

運動失調

先ほどあった運動障害とは別に、筋出力は良好だが、上手く動かすことができない状態を、運動失調と呼びます。協調性運動障害とも表されたりしますが、協調的に四肢や体幹が、円滑に動かせないことを指します。視床出血後の後遺症としては、ごく稀なケースになります。運動麻痺とは混在しやすいですが、筋力が発揮しづらい運動麻痺の部分と、失調によりコントロールが上手く行えない部分を、見極めながら動作に対してアプローチ行うことが大切です。他の脳幹や小脳出血では、この運動失調の症状がみられるのは、典型例ですが、視床出血においても、協調性運動は確認していく必要があります。

視床痛

視床特有の感覚障害もですが、この麻痺側には視床痛と呼ばれるし、慢性的な痛みがみられるケースがあります。これは、感覚路が脳へ上行する過程で障害がおこり、感覚が過敏に痛みとして知覚されている状態になってしまっています3)。

眼球障害

眼の症状は、先ほども出ましたが、視床出血においては、高頻度の後遺症になります。この障害は、視床内の出血の部位により、眼球運動障害のパターンがいくつかあります。視床には、眼球運動と呼ばれる、眼の周囲についている細かい筋肉を、コントロールする機能があります。血種により、その機能が障害されると、以下の縮瞳、上方注視麻痺、内外方視、共同偏視、開散外方視などの眼の症状がみられます。眼球運動障害と付随し、出血の反対側の注意障害、瞳孔不動や眼瞼下垂もみられることがあります。

視床性失語

視床には、言語に関連する部位もあり、視床出血により失語を呈する、視床失語症がみられることがあります。視床性失語とは、自発性は乏しく、流暢に話すことが出来ない。復唱や音読言語理解は良好に保たれているのが特徴です。類似しているものとして、超皮質性運動性失語が挙げられ、こちらも自発言語が少なく、非流暢で、言語理解や復唱は良好といった同じ特徴を持ちます。

視床性無視

半側空間無視は、さまざまな脳の部位の損傷から引き起こされ、その部位によって種類や症状も様々です。視床出血による半側空間無視は、一過性の症状としてみられることが多いのも特徴としてあり、年齢によって予後が大きく変わりうるとも言われています4)。

視床出血に対してのリハビリ

視床出血といっても、血種の大きさにより麻痺のレベルや、後遺症は様々です。脳血管疾患のリハビリアプローチは、個別性が強く、共通した方法が全ての方にとって有効とは言い切れません。ここでは、今まで視床の働きから、実際の視床出血の後遺症に対して、実際に有効なアプローチ方法をいくつ挙げていきます。

★覚醒状態を上げる

覚醒度合いも、特に視床に影響された部位によって、度合いが異なりますが、共通して覚醒を上げる働きをすることがリハビリでは可能です。まず、運動量を総じてあげていくこと。運動量を上げることで、当然のことですが、脳内の血流量は多くなり、注意や反応が改善されます。注意障害や、半側空間無視が併発していれば、なおさら、課題の中でもたくさんの視覚的な刺激や、感覚的な刺激を与えることで、覚醒や注意力をあげるアプローチはたくさんあります。リハビリ課題や運動のシーンに限らず、本人の好きなこと、注意が向きやすいことを行うことも、覚醒を上げる一つの手段です。好きな音楽を流す、好きなスポーツなど簡単にできるアクティビティーを行う。好きなものに対して心が動きやすいように、身体を動かしやすくする環境づくりも非常に大切です。最後に、覚醒を上げ続け、自身でできる活動を増やしていくことで、運動量がふえるという良い循環が生み出すことがポイントです。覚醒状態の改善に長期的にアプローチすることが可能となります。日常生活でも、ただできない日々を過ごすのではなく、限られた環境の中で、本人の覚醒を向上させる工夫は無限にあります。

★感覚に対してのアプローチ

視床は、様々な感覚が統合し、大脳皮質で運動へと変換されるための大切な中継地点になります。視床出血後の後遺症として、感覚異常やバランス機能を含めた感覚が捉えづらくなることが特徴です。運動麻痺により弱くなった筋力に対し、筋力向上を図るリハビリもそうですが、それを実用的に使えるようにするために、感覚障害に対してのアプローチは必須となります。

実際の感覚へのアプローチとはどのようなものがあるでしょうか。一つに、皮膚の感覚が鈍くなってしまっている部分に対し、床反力による荷重感覚や、物に触れることで、感覚を入れる方法があります。感覚が鈍くなっている部分に対して、よりわかりやすく感覚を入れることで、その動作に合わせて麻痺側の筋出力があがり、後に獲得すべき動作へと発展してきます。視床出血後遺症で、感覚が大きく障害されているという問題があっても、鈍くなっている部分を少しずつ動かすことで、筋力強化や、動作獲得へと必ずつながっていきます。時間をかけても、改善が見込めることが、リハビリの強みとしてあります。

★実際のバランス訓練

人それぞれ、麻痺のレベルから獲得すべき日常生活レベルも広がりがあると思いますが、特に何かを一人で自立して行う、または介助量をできるだけ少なくしていくためにも、バランス機能を上げるリハビリは必須です。視床出血では、脳幹で統合されたバランスの情報が障害されてしまうため、先ほど述べた感覚障害も含めて、克服していくために非常に大切な訓練の一つです。感覚障害に対してのアプローチや、半側空間無視、注意障害など、高次脳機能障害が併発しているケースは特に、バランス機能に対して弱い部分を少しずつ克服していく必要があります。このバランス機能を改善していくプロセスで、大切なことは、残存している機能を上手に活用していくことが、成功への鍵です。バランスが取りづらい、半側空間無視のある右麻痺に対して、視覚や注意を向ける。感覚を入れながら、麻痺側の脚でコントロールを図らせる。バランス課題といっても、屋外や電車、バスなどの公共交通機関を含めた難易度の高いバランス機能が求められる場面もあります。それぞれの難易度に合わせた課題をこなしていく過程はそれぞれありますが、弱点としてみられる障害に対して、細かくアプローチを行っていくことが、リハビリの中で非常に大切です。

【参考文献】

1) 酒向正春. (2016).リハビリに役立つ脳画像.p,p148-149.

2) 若杉洋. 被殻出血および視床出血の予後に関する研究. 日大大誌. 第54巻

3) Tsubokawa, T. (1992). Thalamic Pain. Pain inducing mechanisms. Pain research 7(1992)1-8.

4) 前島伸一郎.(2006).半側無視の下位分類. 高次脳機能研究26 (3):235~244, 2006.

それぞれの目標に見合ったリハビリの到達点

今回、視床出血という、脳出血のなかでも高頻度に起こりうる病型に焦点を当て、機能から起こりうる後遺症、またそれに対してのアプローチを紹介してきました。視床出血の後遺症は、幅広くある視床の機能の中でも、障害される特徴は人それぞれです。リハビリの取り組みは、後遺症に対しての初期評価から、本人やご家族の希望に沿って進められます。初期評価から、相談というかたちで、希望やリハビリの必要性を聞かせてもらった後に、予後予測として、実際にどのくらいの長さで、どこまで到達することができるかを、提示していきます。どんな麻痺のレベルや症状であっても、できることはたくさんあり、大きく改善がみこめるケースも多々あります。

麻痺の症状や、後遺症の度合いを一度評価させて頂き、一緒に目標を共有しませんか?

リハビリベースでは、体験にて、お身体の状態から、現在の困りごと、悩んでいる部分に対して、多角的にアプローチを行っています。多角的なアプローチとは、諦めていた、もう出来ることは少ない、といったケースに対しても、様々な角度からリハビリを施行して、突破口を見出していく作業になります。

リハビリベースの体験リハビリしてみませんか?

☟お問合せはコチラ☟

尾作研太 理学療法士

回復期病院にて4年間勤務、主に整形外科や脳血管疾患、脊髄損傷のリハビリに従事。海外の大学にて、ヘルスケアの学位を取得後、訪問リハビリと地域の介護予防に参画。脳血管疾患の方の動作獲得や、装具を含めた歩行の修正、社会復帰までサポートしている。