お知らせ・ブログ

News・Blog

営業時間 9:00~18:00月~金(定休日:土日祝祭日)

042-401-0890お知らせ・ブログ

パーキンソン病の4主要徴候

|

振戦

|

|

4~6Hz前後の比較的ゆっくりした規則的なふるえで、安静時に強く持続性があり、運動により減弱・消失するため安静時振戦と呼ばれます。通常、片側のみの手指や上肢あるいは下肢から始まり同側の他肢へ、次いで対側へと拡大していきます。病気の進行とともに頭頚部などに広がることもあります。

安静時振戦はパーキンソン病にとって特異的な症状になり、手指の振戦では親指と他の指で薬を丸めるような動きに似ていることからピルローリングといわれることもあります。 |

|

固縮(筋強剛)

|

|

固縮(筋強剛)とは、パーキンソン病患者の関節を受動的に曲げ伸ばしさせるときに認められる抵抗(筋緊張)が亢進した状態です。筋肉を伸ばすとき一様に持続的な抵抗があるときは鉛管様固縮、伸ばしている途中でがくがくと断続的な抵抗を感じるときは歯車様固縮といいます。

歯車様固縮は筋緊張亢進に安静時振戦のリズムが加わった症候ですが、患者・病期によっては安静時振戦が目立たず軽度の歯車様固縮のみがみられることもあります。初期には手関節や肘関節によくみられ、病期の進行に伴い、肩関節、股関節、頚部などにも固縮が現れます。固縮が強い場合、手指や足趾の関節変形を認める場合もあります。 |

|

無動・寡動

|

|

運動麻痺がないのにも関わらず動作の開始に非常に時間がかかり、いったん動作を開始できても緩慢で、通常の時間内には完全に遂行できず、場合によっては動作全体が欠如したようにみえる症状を無動・寡動といいます。日常生活中に認められる動作緩慢、動作開始遅延、仮面様顔貌、小字症、小声、単調発語などの症状は無動の表れです。

歩行時の一歩目の踏み出しが障害されるすくみ足現象や、極端に歩幅が小さくなる小刻み歩行、すり足歩行も、無動・寡動が関与していると考えられ、方向転換するときや狭い場所を通過するときによく見られます。 このように無動・寡動はパーキンソン病の中核症状の一つであり、進行期のADL障害に、もっとも大きな影響を与えてしまいます。 |

|

姿勢反射障害・姿勢保持障害

|

|

初期にはあまり見られませんが、病気が進行すると、体が傾いた時に姿勢を立て直すことができなくなり、転びやすくなる症状が出ます。その症状を姿勢反射障害と呼びます。座っている時に、姿勢をまっすぐ保つことができず、斜めに傾いたり、前や後ろに倒れてしまったりします。歩行中では重心が前方に偏移し、加速歩行・突進歩行といわれる歩容を呈し、衝突や転倒をきたしてしまいます。姿勢反射障害が重度になると、立っている銅像が倒れるように、受け身の姿勢を取ることなく倒れてしまい、大きな外傷や骨折につながってしまいます。

姿勢反射障害発症はPullテスト(患者さんの両肩を素早く後ろから引っ張り、倒れないかどうかを診る)という方法で、「姿勢の不安定性」を検査することができます。体勢を崩さないようにしようとする反応が起こらない場合には、異常と判定します。 姿勢反射障害が発症初期から起こることはなく、病気が始まって2年以内に姿勢反射障害が起こるときには、進行性核上性麻痺などのパーキンソン症候群の可能性を疑います。 |

|

生活機能障害度分類

|

Hoehn-Yahr 重症度分類

|

||

|

Ⅰ度

|

日常生活、通院にはほぼ介助は不要

労働能力もかなり維持されている |

stage1

|

左右どちらか一側性の軽度機能障害(振戦、固縮)のみ

|

|

stage2

|

両側性または体幹の機能障害はあるが、バランス障害はない

日常生活、労働は可能 |

||

|

Ⅱ度

|

日常生活、通院に部分介助が必要

労働能力制限が明らかである |

stage3

|

歩行障害が明らかで、軽度の姿勢反射障害がある

労働は職種により可能 生活機能障害は軽度~中等度で生活は自立 |

|

stage4

|

無動を含む機能障害が高度で、姿勢反射障害のため転倒しやすい

日常生活は高度に障害され介助が必要 |

||

|

Ⅲ度

|

日常生活に全介助が必要

まったく労働能力なし |

stage5

|

介助がないと寝たきり、あるいは車いすの生活になる

|

|

Ⅰ.精神機能、行動および気分

|

|

このパートは16点満点。4項目(知的機能障害、思考障害、抑うつ、意欲・自発性)を0~4点の5段階で評価。

|

|

Ⅱ.日常生活動作(ADL)

|

|

このパートは52点満点。全13項目(会話、唾液分泌、嚥下、書字、食物の咀嚼、食器の取り扱い、着衣、寝返り、転倒(すくみ足によらないもの)、歩行中のすくみ足、歩行など)のそれぞれを0~4点の5段階で評価。

|

|

Ⅲ.運動能力

|

|

このパートは56点満点。全14項目(言語、表情、安静時振戦、動作時・姿勢時振戦、固縮、指タップ、手指の運動、手の回内・回外運動、下肢の敏捷性、椅子からの立ち上がり、姿勢、歩行、姿勢の安定性、身体の動作緩慢)のそれぞれを0~4点の5段階で評価する。

|

|

Ⅳ.治療の合併症

|

|

このパートは23点満点。全11項目(ジスキネジア、症状の日内変動、その他の合併症など)を評価。11項目のうち、5項目は0~4の5段階評価だがその他は2段階評価となる。

|

|

薬物療法

|

|

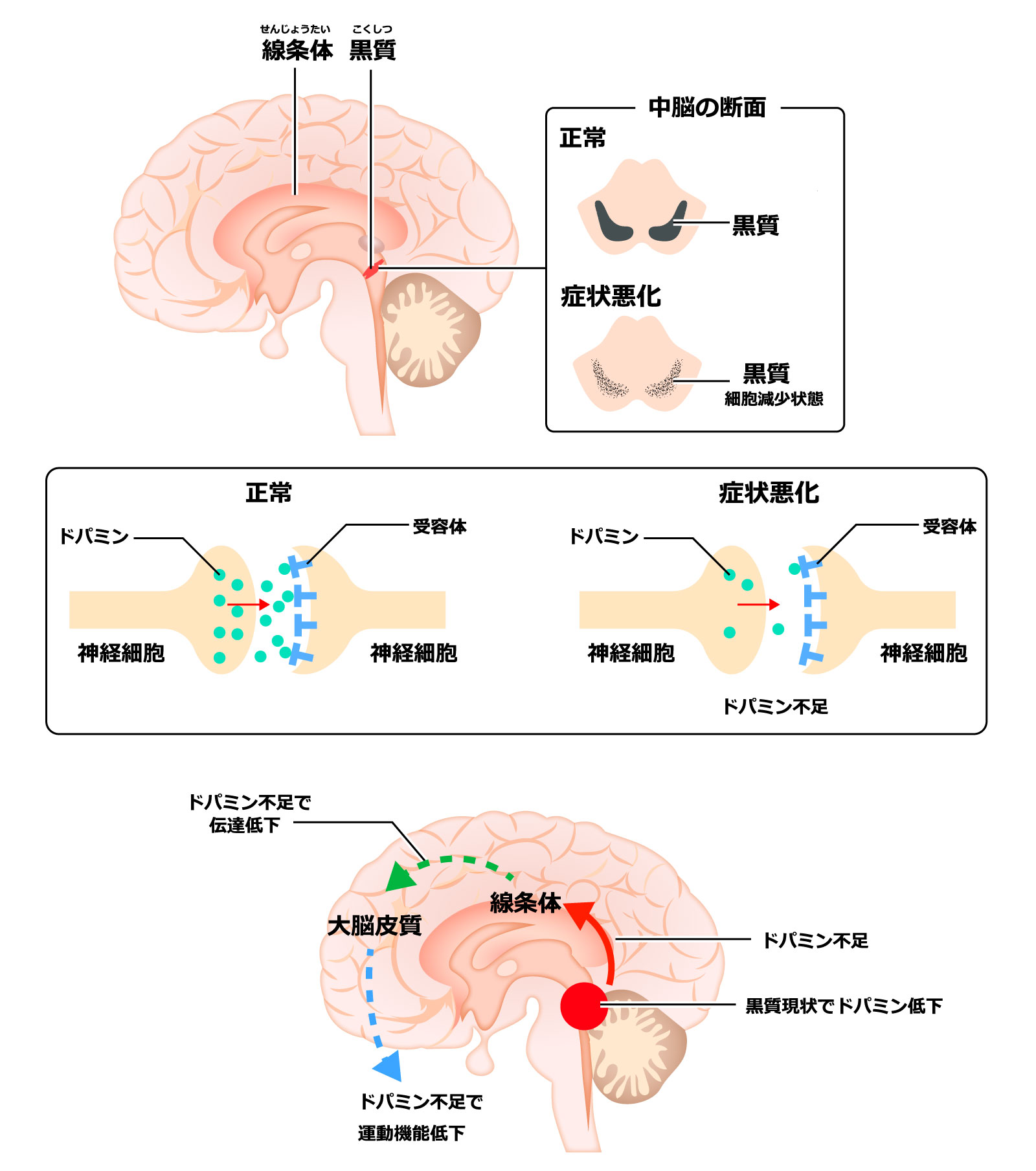

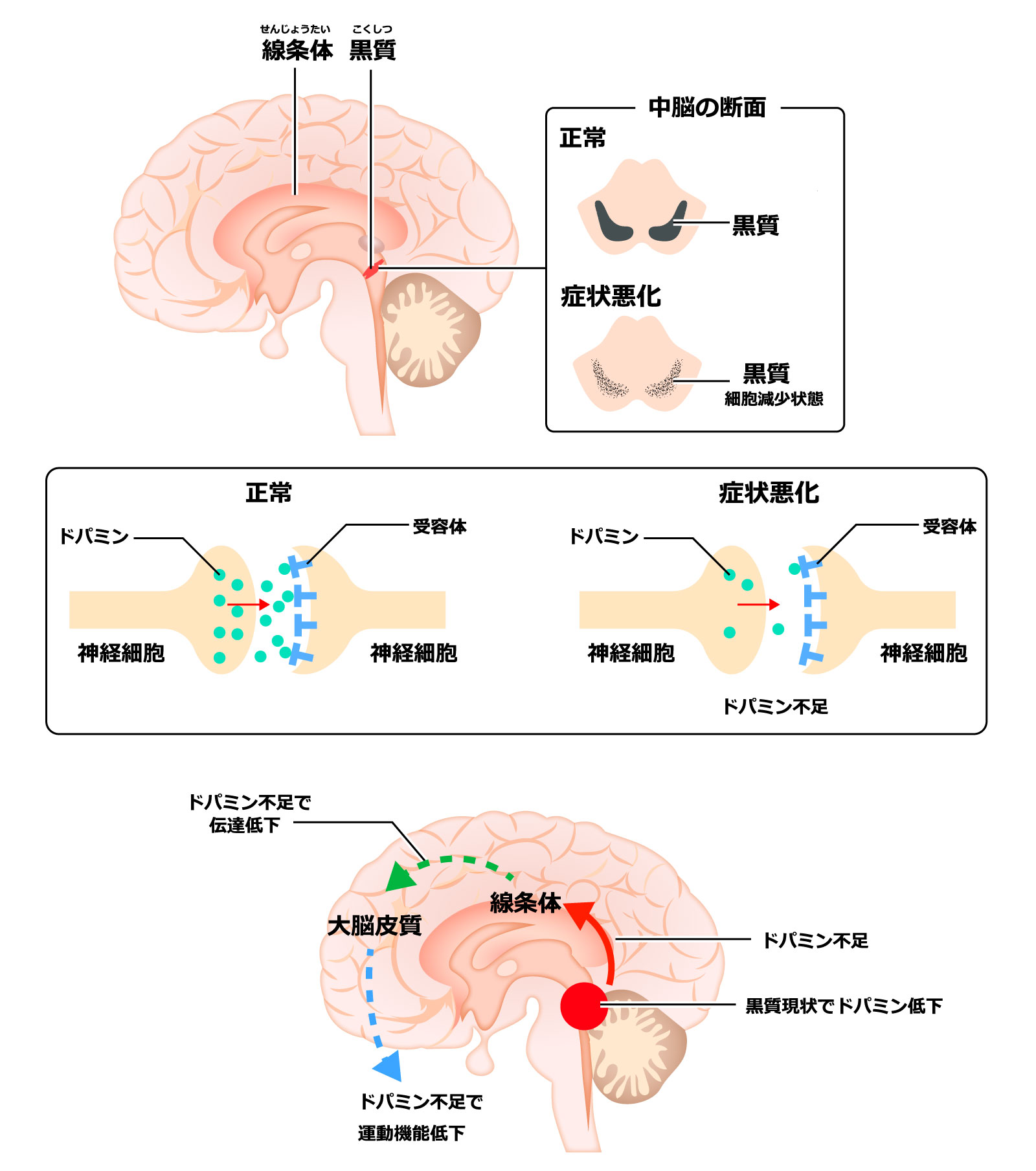

薬物療法には➀ドパミン代謝異常に対する薬物療法、➁ドパミン受容体刺激療法、➂アセチルコリン神経系抑制療法、➃ノルアドレナリン補充療法、➄随伴症状に対する薬物療法があります。

ドパミン代謝異常に対する薬物療法の中でドパミン前駆薬による治療は、早期・進行期ともに症状改善に効果があり、患者全体の80%に有効であると報告されています。しかし、長期から高用量服用している場合には、副作用が問題となるケースが多く、症状に応じてできるだけ用量を減らしてドパミン作動薬と併用することが望ましいと言われています。主な副作用は症状の日内変動として、ウェアリングオフ現象、オン‐オフ現象、無動、ジスキネジア、ジストニア、精神症状として幻覚や妄想が挙げられます。 |

|

非薬物療法

|

|

薬物療法による効果が不十分な場合や、副作用が強く薬物療法を継続しがたい場合などには、外科的介入を選択する場合があります。

外科的治療には、視床下核へ刺激電極を留置する定位脳手術とドパミンや神経栄養因子の供給源として種々の細胞を脳内に移植する細胞移植手術の2つがあります。 そのほかにも非薬物療法には磁気刺激療法や電気痙攣療法、心理カウンセリング療法などがあります。 |

|

リハビリテーション

|

|

パーキンソン病の症状では、疾患由来の一次的障害、廃用などの二次的な障害、これらが複合した障害を生じます。一次的障害の中には、理学療法の介入効果が報告されていないものもありますが、機能障害・能力障害を防ぐために、できるだけ早期から薬物療法とともにリハビリテーションを開始し、そして継続していくことが非常に重要です。対象者の身体評価の中で「何が日常生活動作の妨げになっているのか」問題点を抽出してリハビリメニューを組むことが必要であり、状態に応じて身体評価やリハビリメニューを変えていくことも大切です。

パーキンソン病でよくみられる「小刻み歩行」を例にしてお話すると、小刻み歩行では、 ・股関節伸展角度や体幹の回旋可動域制限による歩幅の減少 ・下肢筋力低下による片脚立位の支持性低下、単脚支持期の短縮 ・両下肢間の協調性の低下 などが問題点となってきます。 これらの問題を改善させるために、股関節と体幹の可動域訓練やストレッチ、下肢・体幹の筋力強化、協調性向上トレーニング、外的キューイング(感覚的・イメージや例えを使用した指示)による歩行練習を行っていくというリハビリプランになります。 対象者によって症状や問題点は様々なので身体評価とリハビリの効果確認を繰り返し、症状に応じたリハビリを提供することが望ましいと考えています。 |

|

振戦

|

|

4~6Hz前後の比較的ゆっくりした規則的なふるえで、安静時に強く持続性であり、運動により減弱・消失するため安静時振戦と呼ばれます。通常、片側のみの手指や上肢あるいは下肢から始まり同側の他肢へ、次いで対側へと拡大していきます。病気の進行とともに頭頚部などに広がることもあります。

安静時振戦はパーキンソン病にとって特異的な症状になり、手指の振戦では親指と他の指で薬を丸めるような動きに似ていることからピルローリングといわれることもあります。 |

|

固縮(筋強剛)

|

|

固縮(筋強剛)とは、パーキンソン病患者の関節を受動的に曲げ伸ばしさせるときに認められる抵抗(筋緊張)が亢進した状態です。筋肉を伸ばすとき一様に持続的な抵抗があるときは鉛管様固縮、伸ばしている途中でがくがくと断続的な抵抗を感じるときは歯車様固縮といいます。歯車様固縮は筋緊張亢進に安静時振戦のリズムが加わった症候ですが、患者・病期によっては安静時振戦が目立たず軽度の歯車様固縮のみがみられることもあります。初期には手関節や肘関節によくみられ、病期の進行に伴い、肩関節、股関節、頚部などにも固縮が現れます。固縮が強い場合、手指や足趾の関節変形を認める場合もあります。

|

|

無動・寡動

|

|

運動麻痺がないのにも関わらず動作の開始に非常に時間がかかり、いったん動作を開始できても緩慢で通常の時間内には完全に遂行できず、場合によっては動作全体が欠如したようにみえる症状を無動・寡動といいます。日常生活中に認められる動作緩慢、動作開始遅延、仮面様顔貌、小字症、小声、単調発語などの症状は無動の表れです。

歩行時の一歩目の踏み出しが障害されるすくみ足現象や極端に歩幅が小さくなる小刻み歩行やすり足歩行も無動・寡動が関与していると考えられ、方向転換するときや狭い場所を通過するときによく見られます。 このように無動・寡動はパーキンソン病の中核症状の一つであり、進行期のADL障害にもっとも大きな影響を与えてしまいます。 |

|

姿勢反射障害・姿勢保持障害

|

|

初期にはあまり見られませんが、病気が進行すると、体が傾いた時に姿勢を立て直すことができなくなり、転びやすくなる症状を姿勢反射障害と呼びます。座っている時にも、姿勢をまっすぐ保つことができず、斜めに傾いたり、前や後ろに倒れてしまったりします。

歩行中では重心が前方に偏移し、加速歩行・突進歩行といわれる歩容を呈し、衝突や転倒をきたしてしまいます。姿勢反射障害が重度になると、立っている銅像が倒れるように受け身の姿勢を取ることなく倒れてしまい、大きな外傷や骨折につながってしまいます。 姿勢反射障害はPullテスト(患者さんの両肩を素早く後ろから引っ張り、倒れないかどうかを診る)という方法で、「姿勢の不安定性」を検査することができます。体勢を崩さないようにしようとする反応が起こらない場合には、異常と判定します。 姿勢反射障害が発症初期から起こることは無く、病気が始まって2年以内に姿勢反射障害が起こるときには、進行性核上性麻痺などのパーキンソン症候群の可能性を疑います。 |

|

生活機能障害度分類

|

Hoehn-Yahr 重症度分類

|

||

|

Ⅰ度

|

日常生活、通院にはほぼ介助は不要

労働能力もかなり維持されている |

stage1

|

左右どちらか一側性の軽度機能障害(振戦、固縮)のみ

|

|

stage2

|

両側性または体幹の機能障害はあるが、バランス障害はない

日常生活、労働は可能 |

||

|

Ⅱ度

|

日常生活、通院に部分介助が必要

労働能力制限が明らかである |

stage3

|

歩行障害が明らかで、軽度の姿勢反射障害がある

労働は職種により可能 生活機能障害は軽度~中等度で生活は自立 |

|

stage4

|

無動を含む機能障害が高度で、姿勢反射障害のため転倒しやすい

日常生活は高度に障害され介助が必要 |

||

|

Ⅲ度

|

日常生活に全介助が必要

まったく労働能力なし |

stage5

|

介助がないと寝たきり、あるいは車いすの生活になる

|

|

Ⅰ.精神機能、行動および気分

|

|

4項目(知的機能障害、思考障害、抑うつ、意欲・自発性)を0~4点の5段階で評価。このパートは16点満点。

|

|

Ⅱ.日常生活動作(ADL)

|

|

このパートは52点満点。全13項目(会話、唾液分泌、嚥下、書字、食物の咀嚼、食器の取り扱い、着衣、寝返り、転倒(すくみ足によらないもの)、歩行中のすくみ足、歩行など)のそれぞれを0~4点の5段階で評価。

|

|

Ⅲ.運動能力

|

|

このパートは56点満点。全14項目(言語、表情、安静時振戦、動作時・姿勢時振戦、固縮、指タップ、手指の運動、手の回内・回外運動、下肢の敏捷性、椅子からの立ち上がり、姿勢、歩行、姿勢の安定性、身体の動作緩慢)のそれぞれを0~4点の5段階で評価する。

|

|

Ⅳ.治療の合併症

|

|

このパートは23点満点。全11項目(ジスキネジア、症状の日内変動、その他の合併症など)を評価。11項目のうち、5項目は0~4の5段階評価だがその他は2段階評価となる。

|

|

薬物療法

|

|

薬物療法には➀ドパミン代謝異常に対する薬物療法、➁ドパミン受容体刺激療法、③アセチルコリン神経系抑制療法、➃ノルアドレナリン補充療法、➄随伴症状に対する薬物療法があります。

ドパミン代謝異常に対する薬物療法の中でドパミン前駆薬による治療は早期・進行期ともに症状改善に効果があり、患者全体の80%に有効であると報告されています。しかし、長期から高用量服用している場合には副作用が問題となるケースが多く、症状に応じてできるだけ用量を減らしてドパミン作動薬と併用することが望ましいと言われています。主な副作用は症状の日内変動として、ウェアリングオフ現象、オン‐オフ現象、無動、ジスキネジア、ジストニア、精神症状として幻覚や妄想が挙げられます。 |

|

非薬物療法

|

|

薬物療法による効果が不十分な場合や副作用が強く薬物療法を継続しがたい場合などには外科的介入を選択する場合があります。

外科的治療には、視床下核へ刺激電極を留置する定位脳手術とドパミンや神経栄養因子の供給源として種々の細胞を脳内に移植する細胞移植手術の2つがあります。 そのほかにも非薬物療法には磁気刺激療法や電気痙攣療法、心理カウンセリング療法などがあります。 |

|

リハビリテーション

|

|

パーキンソン病の症状では、疾患由来の一次的障害、廃用などの二次的な障害、これらが複合した障害を生じます。一次的障害の中には、理学療法の介入効果が報告されていないものもありますが、機能障害・能力障害を防ぐためにできるだけ早期から薬物療法とともにリハビリテーションを開始し、そして継続していくことが非常に重要です。

対象者の身体評価の中で、何が日常生活動作の妨げになっているのか、問題点を抽出してリハビリメニューを組むことが必要であり、状態に応じて身体評価やリハビリメニューを変えていくのも大切です。 パーキンソン病でよくみられる「小刻み歩行」を例にしてお話すると、小刻み歩行では股関節伸展角度や体幹の回旋可動域制限による歩幅の減少、下肢筋力低下による片脚立位の支持性低下・単脚支持期の短縮、両下肢間の協調性の低下などが問題点となってきます。 これらの問題を改善させるために、股関節と体幹の可動域訓練やストレッチ、下肢・体幹の筋力強化、協調性向上トレーニング、外的キューイング(感覚的・イメージや例えを使用した指示)による歩行練習を行っていくというリハビリプランになります。 対象者によって症状や問題点は様々なので身体評価とリハビリの効果確認を繰り返し、症状に応じたリハビリを提供することが望ましいと考えています。 |