廃用症候群による消化器系・泌尿器系・皮膚への影響

廃用症候群による消化器系・泌尿器系・皮膚への影響

今回のブログでは廃用症候群による消化器や泌尿器、皮膚への影響についてまとめています。

これらの器官への影響は廃用症候群をさらに悪化させる要因となってしまうので注意が必要です。

是非、最後までご覧ください。

【目次】

●廃用症候群による消化器系への影響

●廃用症候群による泌尿器系への影響

●廃用症候群による皮膚への影響

●まとめ

【廃用症候群による消化器系への影響】

廃用症候群による消化器への影響は主に食欲の低下や体重の減少、便秘、栄養状態の悪化、逆流性食道炎などがあげられます。

これらは不動による交感神経系亢進の結果、腸管蠕動運動が低下し、括約筋収縮の増大による栄養吸収率低下から、体重減少や便秘などの症状を生じます。また、臥床姿勢による食物の通過時間延長が食欲低下や食事量減少に影響すると、低栄養状態になり筋萎縮、骨萎縮を助長することになってしまいます。

廃用症候群による便秘の多くは、大腸の動きが弱くなるためです。腸は、副交感神経が働く(=リラックスしている状態の時)ことで動きが活発になります。しかし、上記した通り廃用症候群では交感神経系の亢進により副交感神経は働きが低下するので、腸は不活発になり便秘になりやすくなります。

廃用症候群では日常生活の活動量低下とともに筋力も低下します。特に排便には腹筋が関与しており、腹筋と腸の動きは連動しているため筋力の低下で腸の動きも衰えます。これにより、腸の中の便が停滞してしまうのです。

腸内に停滞している便は、水分が減っていきます。スムーズに排便するためには、十分な水分量が必要ですが廃用性症候群により水分摂取量の減少、食事量の減少が腸の刺激を弱めることで便の水分量が失われやすい状態になり、排便が困難になります。便が長く腸に停滞した状態であると、腸のバリア機能の低下やお腹が張り、食欲低下により炎症や感染症、栄養不足をきたすリスクが高くなります。また、腸が動かないことで消化不良を起こすなど身体的な影響とともに、イライラや便秘が悩みになるなど精神的な苦痛も出てきます。

このような精神的な苦痛や、座った姿勢を保持する体力的な辛さから食事への意欲を失い、食欲低下と悪循環を招いているケースもあります。

満足に食事できなくなると、全身の栄養状態が悪化するため、風邪をひきやすく、誤嚥性肺炎や褥瘡の原因にもなります。無理のない姿勢で楽しい雰囲気の中で食事ができるよう環境を整えることも予防のひとつになります。

廃用症候群による消化器系への影響の中でも代表的なのが、胃酸が食道まで逆流する逆流性食道炎です。

本来であれば、胃の入り口は筋肉の力で締まっているので、胃の中にある胃酸は食道に逆流してくることはありませんが、廃用症候群になると、胃の入り口の筋肉の力も低下してしまうため、逆流性食道炎が起こりやすくなってしまいます。

逆流性食道炎があると胸やけの原因にもなり、ますます食欲の低下や栄養状態への悪化につながります。

逆流性食道炎は薬での治療ができるので、胸やけの症状がある場合には、悪循環を招く前に早急に対応することが望ましいです。

【廃用症候群による非尿器系への影響】

廃用症候群になると、不動による骨量の減少と骨吸収の亢進により高カルシウム血症,高カルシウム尿症が生じ、尿路結石が生じやすくなります。

長期間寝たきりになった場合など、尿道に管を入れる尿道留置カテーテルが挿入されることがありますが、留置カテーテルの挿入は、さらに尿路結石のリスクを高めます。

また、全身の栄養状態に伴い、免疫が低下することによって、尿路感染症も起きやすくなり、発熱の原因となり、さらに膀胱結石があると膀胱粘膜を損傷し、細菌の繁殖により尿路感染のリスクが高くなります。

尿路感染症とは細菌が尿路の出口から侵入し、尿道、膀胱、尿管、腎臓など尿の通り道に細菌が住み着き、増殖して炎症が起きる感染症です。

感染する場所によって、尿道炎、膀胱炎、腎盂腎炎に分けられます。

|

尿道炎

|

|

尿をするときに痛みを感じ、膿(うみ)がでます。

|

|

膀胱炎

|

|

尿をするときに尿道や膀胱に痛みを感じる(排尿痛)、尿をした後も尿が膀胱に残っている感じがする(残尿感)、トイレが近い(頻尿)、尿が濁るといった症状があります。

発熱はありませんが炎症が非常に強い場合には、尿に血が混じることもあります。

|

|

腎盂腎炎

|

|

背中の痛み、発熱、悪寒、吐き気・嘔吐などがあります。炎症が強いと尿に血が混じることもあります。

|

尿路結石も尿路感染症も排尿時に痛みや血尿を伴うものなので、日頃から痛みの訴えがないか、尿の色が変化していないかを確認しておくことが大切です。

尿路結石や尿路感染症の予防には水分の摂取が効果的です。

廃用性症候群より、水分摂取量が減少していなかきちんと把握すること、定期的に水分の摂取を促し、手が届く位置に水分を置いておくなど、予防することが重要です。

【廃用症候群による皮膚への影響】

廃用症候群による影響で、さらに注意したいのが「褥瘡(床ずれ)」です。

褥瘡とは、寝たきりなどによって、体重で圧迫されている場所の血流が悪くなったり滞ることで、皮膚の一部が赤い色味をおびたり、ただれたり、傷ができてしまうことです。一般的に「床ずれ」ともいわれ、背骨の棘突起や仙骨、大転子、腓骨頭、かかとに多く、在宅介護の場合では後頭部にできてしまうケースもあります。

本来、無意識のうちに眠っている間は寝返りをうち、長時間椅子に座っているときはお尻を浮かせるなどして、同じ部位に長い時間の圧迫が加わらないよう「体位変換」を行っています。しかし、こういった体位変換できない場合は、体重で長い時間圧迫された皮膚の細胞に十分な酸素や栄養が行き渡らなくなり「褥瘡」ができてしまいます。また皮膚の表面だけでなく、皮膚の中にある骨に近い組織が傷ついている場合もあり、最悪の場合「壊死」してしまいます。褥瘡を作らないためにも、クッションなどで除圧する、体位変換を促す・介助することが必要になってきます。

自分で体位変換ができず長期間寝たきりで、栄養状態が悪かったり皮膚が弱くなっていたりする場合、圧迫だけでなく摩擦やずれなどの刺激が繰り返されている場合は褥瘡になりやすいといえます。

【まとめ】

今回のブログでは廃用症候群による消化器系・泌尿器系・皮膚への影響についてご説明させていただきました。

これらの器官への影響は、リハビリを行う上でも大きな阻害因子になってしまいます。

特に食事や水分が十分に取れないことで低栄養となり、身体機能改善や向上のための筋力強化に必要なエネルギーが作られないことや感染症による痛み等の症状で動くことが困難になることでさらに廃用を進めてしまいます。

このように廃用症候群は様々な器官や組織への影響が多く、治療が難渋するケースも少なくありません。

何度も言いますが、廃用症候群はやはり予防が重要となってきます!!!

リハビリベースの体験リハビリしてみませんか?

☟お問合せはコチラ☟

脳血管リハビリテーション③ (バランス編)

脳血管リハビリテーション③ (バランス編)

人のバランスってどうやってとられるの?

日頃の生活の中でも、人はあらゆる感覚や周囲の情報を統合して、バランスがとられています。

朝、ベッドから起きて、足を床に付け、立ち上がる。立ち上がった後、向かう方向を見て歩いて移動する。

何気ない日々の動作は、視覚、皮膚の感覚、関節の位置覚、バランス感覚等、身体の感覚を統合して行われています。

日頃の生活の中で、バランスを崩しそうになった場面はありませんか?

真っ暗な中で歩く。でこぼこした道を歩く。混雑した駅構内、向かってくる人を避けながら進む。周りの人の流れをみながら歩く。日常生活の中で、転ばなくても、よろけてしまう時が、誰しも経験の中であると思います。

転ばずにバランスを保つことができるのは、眼からの情報(視覚情報)、身体から感じる情報(体性感覚)が統合して行える一連の動作になります。

今回の脳血管リハビリテーションシリーズでは、バランスがとられているメカニズムを説明していきます。

.

脳血管リハビリテーション②で、述べた感覚の話を少し掘り下げてみます。

人は、身体を動かすとき、脳から指令を送り、自分の意思で身体を動かしています(

随意運動)。物を掴む動作を例に挙げると、物の形状を確認し、持ち方や挙げ方を無意識下に考え、動作を実行しています。

次に、物を持ち続ける動作として、手で把持をしながら落とさないようにする、または手の平でバランスを取る。これは、手の皮膚に触れる感覚や、それぞれの関節の位置情報を得て、手のコントロールをしています。

この視覚情報と、手の感覚は、どちらも必要な情報です。仮に目をつむりながら、物を持とうとする時、人は、対象物がどんな物なのか、情報がないまま物に触れることに、恐怖心が生じてしまいます。

手探りで対象物の質感や、形状、大きさや重さを理解し、初めて、対象物の持ち方を頭で構想することが出来ます。

目をつむった状態で、手のひらに置いたボールを落とさないようにすると、すごく難しい作業になってしまいます。

人は無意識のうちに、動作一つの中で、視覚から得た情報や感覚を統合した上で、効率的に動作が行われています。

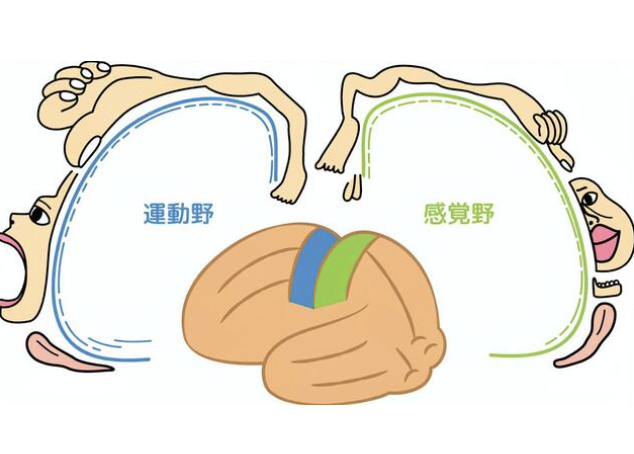

体性感覚は、下の図1の大きく分けて三つに分類されます。

初めに、物に触れた時に表面の滑らかさ、粗さを感じることができる、皮膚の表在感覚が一つ挙げられます。この表在感覚は、温度や痛みを感じる情報(温痛覚)も含まれています。

次に、物を持つときの指や手首の位置は、位置覚と言われ、深部感覚に属します。深部感覚には、位置覚の他に、運動の方向を認知する運動覚、振動を感じる振動覚が含まれます。

最後に、皮膚に2点同時に触れて認識する感覚(二点識別覚)、皮膚上に書字された文字を認識する(皮膚書字覚)を複合感覚と呼びます。この表在感覚、深部感覚、複合感覚の総称を体性感覚と呼びます1)。

感覚の分類をもっと広げてみると、体性感覚の他に、5つの感覚(嗅覚、視覚、味覚、聴覚、前庭覚)を総称し、特殊感覚が挙げられます。

今回は、バランスに関与する、視覚、前庭覚を挙げ、バランスが保たれる機序をみていきます。

よく聞く話として、平衡感覚は耳にある耳石や三半規管によって感じられ、時に目眩などの原因になることを聞いたことはありませんか。

前庭感覚は、感覚受容器として、三半規管と前庭(耳石)器から構成されます。三半規管では、前後左右と水平回転の三つ、耳石器は、速度などを認識することが出来ます。前庭感覚は、身体の平衡調整に関する姿勢反射や、眼球運動の働きと密接に関係しています2)。

視覚、耳の前庭覚は、バランスを保つことにおいて、非常に関係性が強いです。それぞれの情報が、脳で集約されることで、バランスがとられています(姿勢制御)。

例を出すと、平坦ではないでこぼこ道、暗闇の中を歩くといった動作は、日が出ている明るい時間帯で歩くのとでは、バランスの安定性が大きく違います。当たり前の話かもしれませんが、脳梗塞後遺症で、空間を上手く認識することが出来なかったり、眼球の運動障害から物が二重に見えたりするだけで、バランス保持の困難さに多大な影響を及ぼします。

視覚は、色彩や光を網膜と言われる受容器で受け、見ている物は、水晶体と呼ばれるレンズの役割を通り、網膜状に映し出され認識します。暗い所から急に明るい所に行くと、瞳孔が縮む現象がみられるのは、眼球内で虹彩と言われる小さい筋肉が閉じ、光が入る量を反射的に調節して起こる現象です。

眼球の運動は、上下左右、斜めと全部で8方向の動きが、眼球に付いている外眼筋によって動かされています。外眼筋の神経支配は一つでなく、動眼神経、外転神経、滑車神経の三つの神経によって支配されています。

脳梗塞後の後遺症として、右は向けるが左が向きづらい、下を注視しやすく上側がみにくい、片側だけ眼球が滑らかに動かないといった症状がみられます。眼球運動の動きの確認は、大事な評価の一つで、制限されている動きに対し、障害された経路を追うことや、苦手な方向に眼球運動を促すといったリハビリを行います。視覚の情報は、バランスを保つために多くの割合を占める情報の一つのため、眼球運動や、視覚的なアプローチを行うことは、バランスを獲得するために非常に大切なプロセスです。

姿勢制御の発展的な内容として、前庭系の反射制御があります。

4つの代表的な反射が挙げられますが、頭の動きから目の動きが無意識のうちに動く、前庭覚で受けたバランス感覚から、反射的に首や体幹の筋肉に直接働きかけるような、姿勢制御の機序があります。特に、頸部は視覚からバランスとの関わりが強く、逆に頸部の緊張から眼球運動が妨げる、頸部の過度の緊張から、上手に姿勢制御が行えないといったこともみられます2)。

小脳の後遺症や、体幹が上手く働かないといった体幹失調がある場合、背中の粗大な筋肉や、首の後ろの筋肉が過度に緊張している場合が多いです。

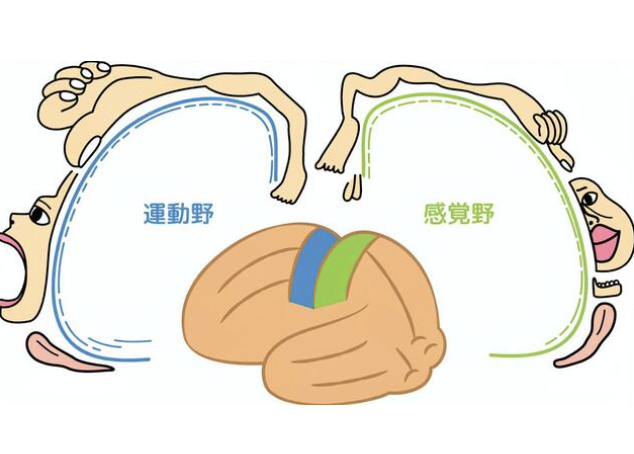

上記に述べた様々な感覚は、

脳血管リハビリテーション②の挙げた、脳の大きな分類の中で、頭頂葉の中心後回にある、感覚野に統合されます。

その感覚の経路としては、

脳に到達する3次ニューロン、

脊髄を通る2次ニューロン、それぞれの

関節や皮膚に繋がる1次ニューロンの三つの経路に分かれます。

神経路が通る脊髄の中でも、

表在感覚(触覚、温痛覚)、

深部感覚は、脊髄内で位置している部分が異なり、1次ニューロンの皮膚から得た情報は、2次ニューロンに属する脳幹で交差し、3次ニューロンに到達します。

右側の脳で脳梗塞が起こると、左側の麻痺の症状が出るといった、梗塞とは反対側で症状が起こる機序は、この2次ニューロンにて反対側へ交差することで生じる現象です。

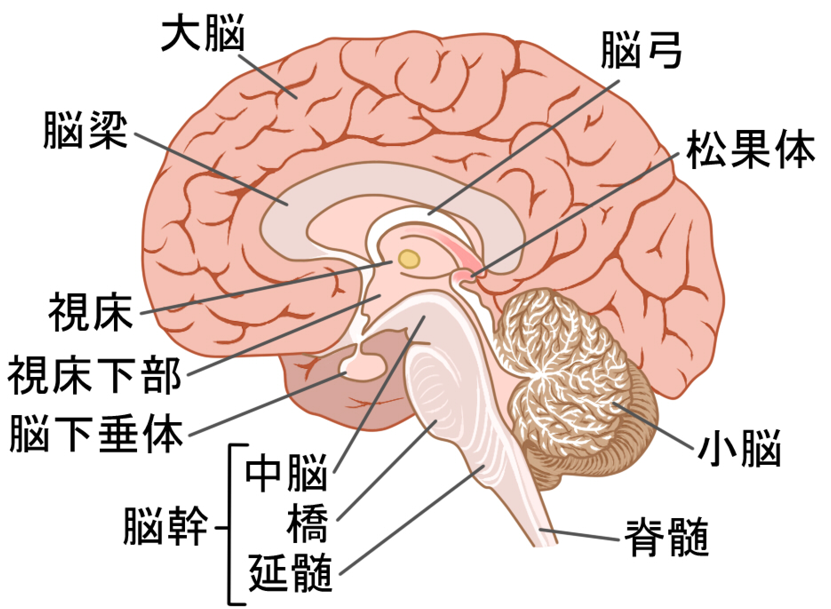

脳血管リハビリテーション②では、大脳の分類に関して大まかに述べましたが、今回は、2次ニューロンを担う、脳幹に関して説明します。

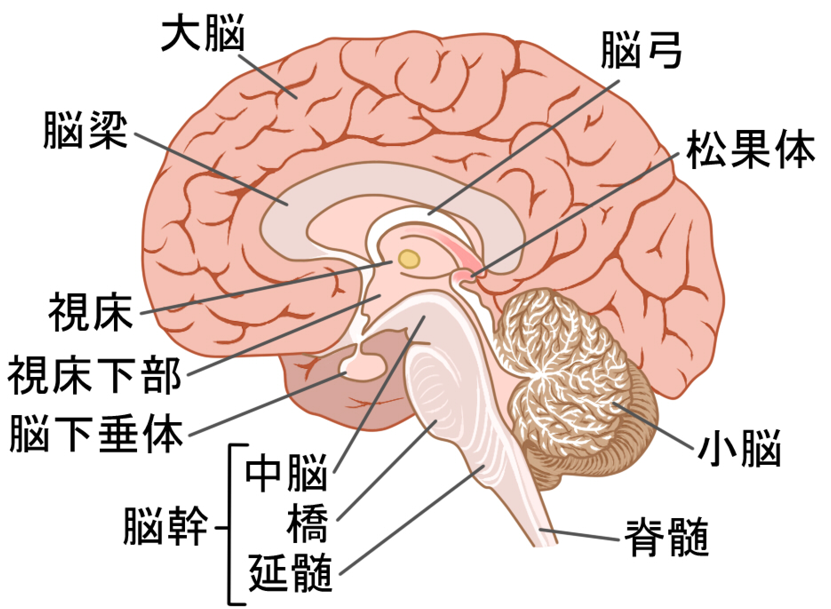

脳幹は、大脳の下に位置し、上から中脳、橋、延髄に分かれます。また脳幹の後ろに小脳が存在します。

脳から脳幹、そして脊髄へと経路は繋がります。(小脳の働き、脳幹から大脳の視床への経路は、また続編で述べていきます。)

初めに中脳は、覚醒に関与する脳幹網様体、体性感覚の伝導路であり内側毛帯、温痛覚を担う脊髄視床路、眼球の運動に繋がる動眼神経、滑車神経があります。橋では、同じく網様体、内側毛帯、脊髄視床路は、加えて顔面の感覚を担う三叉神経、表情筋を支配する顔面神経があります。先程述べた、バランスを司る前庭感覚も内耳神経を通して橋に繋がります。

一番下に位置する延髄は、中脳から同様な経路が存在しますが、舌の運動を担う舌下神経、咽頭の感覚や味覚を支配する舌咽神経、運動学習に関与するオリーブ核が代表的な神経路として挙げられます。

延髄は特に、小脳と連絡をとり、姿勢制御の中で筋緊張をコントロールしています。姿勢やバランスを保つメカニズムは、脳幹にて前庭覚や視覚情報、小脳と密接に関与しながら、姿勢制御を担っているこがよく分かります。バランスと言っても、一筋縄に片つけることは出来ず、他にも3次ニューロンの大脳系にて、感覚や情報が統合された結果、姿勢が保たれています3)。

今回は、バランスに関して、視覚から前庭覚の統合と働き、脳から脊髄を通り皮膚や関節までの経路を大まかに述べてきました。隅々までバランスに関与する感覚や経路を追うと、膨大な情報量となり、全てを述べることは出来ませんが、代表的な姿勢制御に必要な働きを挙げさせてもらいました。

脳梗塞後の後遺症で、バランスが上手に取ることが出来ないと言った症状は、梗塞部位や出血量によって様々です。また後遺症を差し引いて残存している身体機能から、目標とする動作の難易度により、具体的に獲得すべき動作やリハビリの内容は様々です。

〝ベッドから1人で起きられるようになりたい。″〝ベッドから車椅子へ1人で移れるようになりたい。″〝自宅内、手すりや杖を使ってもいいから歩けるようになりたい。″〝屋外にて、1人で歩けるようになりたい。″

上記のADL動作は、全ての動作に共通してバランス機能が必要となり、難易度は段階的に増していきます。

.

リハビリベース国分寺では、現在の身体機能から目標である動作獲得まで、どのようなプロセスを踏んで、どのくらいの期間、リハビリが必要かどうか、客観的に評価させて頂きます。

特にバランスの獲得に至っては、今回の脳血管リハビリテーション③で述べた、感覚に対して、本人と対話を重ね、動作一つひとつを獲得していくことで、エラーが起こっている動作に対し運動学習の効果を高めていきます。

.

今回は視覚と前庭覚による、姿勢制御の機序を述べましたが、実際のリハビリの場面では、様々な刺激を、感覚として与えていきます。深部感覚の、関節の位置覚の話があったように、動作の基本的なポイントを随時修正していくことや、麻痺により皮膚の表在感覚が鈍くなってしまっている部分に対し、感覚を入れることで、付随して動く筋に対しアプローチを行っていきます。

例を挙げると、起立動作は、歩行を行う前の立った姿勢を作る上でも非常に大切な動作です。麻痺があると、片側に重心に乗りづらく、筋力低下や、起立後の立った姿勢にて、バランスを上手くとることが出来ないといった症状が生まれます。

麻痺の部分に対して、裸足で床からの表在感覚を入れる、膝と股関節、または骨盤から体幹の動きを誘導していきます。限りなく正しい動作に近づけていくことで、麻痺のある部分に対し、筋力をつける、踏ん張ることができる脚をつくる、感覚を認識し自分1人でバランスを保つことができるまで、入念に繰り返し行っていきます。

感覚から、動作獲得までにも、脚の位置を自分の眼で確認できているか、目をつむるや脚を閉じる等、難しい姿勢でもバランスを保つことができるか、視覚や前庭覚に対し、随時刺激を与えていきます。更に、屋外での凸凹道、人混みでの歩きは、高次脳の克服シリーズで述べたように、注意機能と視覚を上手く使い、歩行が円滑に行えているか、評価と練習を積み重ねていきます。

【参考文献】

1)後藤淳.(2005).中枢神経系の解剖学. 関西理学5:11-21,2005.

2)Treleaven, J. (2008). Sensorimotor disturbance in neck disorders affecting postural stability, head, and eye movement control. Manual Therapy 13(2008)2-11.

3)浅井友詞.(2013). 脳における平衡機能の統合メカニズム. 理学療法第40巻第8号.

リハビリベースの体験リハビリしてみませんか?

☟お問合せはコチラ☟

尾作研太 理学療法士

回復期病院にて4年間勤務、主に整形外科や脳血管疾患、脊髄損傷のリハビリに従事。海外の大学にて、ヘルスケアの学位を取得後、訪問リハビリと地域の介護予防に参画。脳血管疾患の方の動作獲得や、装具を含めた歩行の修正、社会復帰までサポートしている。

【ご利用者様の声】転倒による左骨腿骨折 90代女性

|

杖無しでしっかり歩けるようになりたいです!

|

|

|

【ご利用者様の声】

転倒による左骨腿骨折 90代女性

|

|

①現在のリハビリの目標を教えてください。

|

|

杖なしでしっかり歩けるようになりたいです。難なく立ち仕事が出来る様になる事です。

|

|

②今日のリハビリベースの体験はいかがでしたか。

|

|

すごく良かったです。よろしくお願いします。

|

|

①現在のリハビリの目標を教えてください。

早く歩けるようになりたい。時間を短縮して歩きたい。

②今日のリハビリベースの体験はいかがでしたか。

たいへん満足している

③立地 100点

④内覧・衛生面 100点

⑤受付スタッフの対応 100点

⑥総合評価 100点

⑦リハビリベースに通いたいですか。

はい

*よろしければ理由を教えてください。

通いたいです

★その他、今後のリハビリにきたいされることなど、ご自由にご意見をお聞かせください。

痛さから解放されたされたい。長時間歩けるようになりたい。

|

|

|

|

①現在のリハビリの目標を教えてください。

早く歩けるようになりたい。時間を短縮して歩きたい。

②今日のリハビリベースの体験はいかがでしたか。

たいへん満足している

③立地 100点

④内覧・衛生面 100点

⑤受付スタッフの対応 100点

⑥総合評価 100点

⑦リハビリベースに通いたいですか。

はい

*よろしければ理由を教えてください。

通いたいです

★その他、今後のリハビリにきたいされることなど、ご自由にご意見をお聞かせください。

痛さから解放されたされたい。長時間歩けるようになりたい。

|

突然の原因不明の対麻痺から、リハビリにかかれる機会がない中で、当施設を探し来て頂きました。膝から下に、麻痺の影響が強くありましたが、足の感覚入力を行い、残存している部分に対しての動作修正を行うと、まだまだ動作や機能改善が図れると感じました。今まで大変な思いをされた経緯も、ご家族の方から話を聞かせて頂いていたので、体験を通して希望を見出して頂いたことが何より嬉しかったです。

リハビリベースの体験リハビリしてみませんか?

☟お問合せはコチラ☟

廃用性筋萎縮ってなに?

廃用性筋萎縮ってなに?

筋肉や神経に障害がなくても、筋肉を使用しなければ「萎縮」といって筋肉が痩せてきてしまいます。これを「廃用性筋萎縮」といいます。

今回のブログでは廃用性筋萎縮がどのようにして起きてしまうのか、どう対処するのかをまとめています。

【目次】

●廃用性筋萎縮とは

●廃用性筋萎縮の発生メカニズム

●廃用性筋萎縮にはリハビリが効果的!?

●まとめ

【廃用性筋萎縮とは】

廃用性筋萎縮とは、ギプス固定や不動化、長期臥床、宇宙での無重力下での生活後などで生じます。つまり、身体活動不足によって筋肉量が減少し、筋力や身体機能の低下が生じる状態を指します。これは、筋原線維の萎縮、筋組織の脂肪変性、筋肉の脱力性の増加などの生理学的変化が関与していることになります。身体活動不足が原因とされるため、高齢者や寝たきりの方に多く見られ、特に腰や下肢など大きな筋肉群に影響を及ぼす傾向があります。

廃用性筋萎縮による筋肉への影響は、筋力や柔軟性、弾力性、筋肉酸素供給量、筋肉代謝などの機能低下につながります。また、筋肉量の低下は、体軸の安定性や姿勢制御の悪化、関節可動域の制限、骨密度の低下、身体能力の低下などにつながることが知られています。

廃用性筋萎縮は、概ね1日あたり1%のペースで進行していくという報告があります。

ちなみに、加齢による骨格筋の喪失は1年あたり0.5~1%のペースといわれております。

しかし、廃用による筋委縮のペースは常に一定ではなく、不活動が始まった最初の30日間で筋萎縮が特に進みやすいと言われており、30日以降では筋萎縮の程度が軽減するという研究データもあります。

通常、最大筋力の30%の筋活動があれば筋力は維持することができ、40%以上の筋活動であれば筋力増強、20%以下であれば筋力は低下をしていくことが報告されています。

筋活動が無い場合の安静臥位などが多い場合では1日に3~6%、1カ月で50%低下すると言われています。

|

安静臥床による筋力低下(厚生労働省調べ)

|

|

1週間

|

20%

|

|

2週間

|

36%

|

|

3週間

|

68%

|

|

4週間

|

88%

|

|

5週間

|

96%

|

※上記の数値はベッド上でほほ活動していなかった場合の数値になります

【廃用性筋萎縮の発生メカニズム】

廃用性筋萎縮が発生するメカニズムとしては、筋肉の不活動によって筋肉量が減少することが挙げられます。筋肉が使用されないと、筋線維は萎縮し、筋肉量が低下します。このため、筋力や柔軟性、弾力性などの機能が低下し、関節可動域が制限されることがあります。

筋萎縮には「筋タンパク質」が関係してきます。

筋タンパク質とは筋肉を構成するタンパク質の総称で、収縮に直接関与するアクチンとミオシンのほかに、トロポニンなどの調節タンパク群などがあります。

一般的には健康な成人において、筋タンパク質は合成と分解を繰り返し、合成される量と分解される量は等しく保たれています。

廃用性筋萎縮では筋タンパク質の合成と分解のアンバランスによる筋タンパク質の減少によって引き起こされる筋線維の萎縮(筋断面積の減少)が生じてしまいます。つまり、筋タンパク質の合成を分解が上回ってしまうことで筋萎縮が生じるということになります。

廃用性筋萎縮による影響は筋線維タイプによっても差がある事が知られています。

廃用性筋萎縮は、速筋線維(TypeⅡ線維)よりも遅筋線維(TypeⅠ線維)の方が進みやすいと言われています。

遅筋線維(TypeⅠ線維)の割合が減少し、速筋線維(TypeⅡ線維)の割合が増加する速筋化と呼ばれる筋線維タイプ移行が生じます。

また、伸筋(関節を伸ばす筋肉)よりも屈筋(関節を曲げる筋肉)の方が廃用が進みやすいとも言われております。

これらは特に高齢者で著明にみられることが多いです。これによって、日常生活での動作が困難になり、転倒や骨折のリスクが高まることがあります。他にも、病気や手術、骨折などが原因で寝たきり状態になる場合も、廃用性筋萎縮が発生しやすいとされています。

廃用性筋萎縮には、特に高齢者において起こりやすいとされていますが高齢者においては、筋肉量や筋力が低下することが生理的な現象として認められており、これはサルコペニアと呼ばれています。サルコペニアは、年齢による筋肉量の減少に加え、身体活動の減少、病気や栄養不良などによっても引き起こされます。サルコペニアでは速筋線維(TypeⅡ線維)が優位に萎縮する傾向にあります。高齢者が廃用性筋萎縮を発症した場合、遅筋線維(TypeⅠ線維)と速筋線維(TypeⅡ線維)の両方線維が萎縮してしまいます。そのため、高齢者に対する廃用性筋委縮の治療には、高齢者特有の状況を踏まえたアプローチが必要であり、多職種でのチーム医療が望ましいとされています。

【廃用性筋萎縮にはリハビリが効果的!?】

リハビリテーションにおいては、主に徒手療法や運動療法、物理療法などが行われます。これらの方法によって、筋肉量の増加や力量の向上、関節可動域の拡大などを促し、廃用性筋萎縮の進行を遅らせることができます。特に、筋力トレーニングは、筋肉を刺激して強くすることで、筋肉量の増加や力量の向上を促すことができます。

筋力トレーニングにおいては「レジスタンストレーニング」という方法が推奨されています。

レジスタンストレーニングとは筋肉に負荷をかける動きを繰り返し行う運動です。レジスタンス(Resistance)は和訳で「抵抗」を意味し、運動する人の状態や目的によって自分の体重(自重)やゴム製のチューブ、ダンベルなどで抵抗(負荷量)を調整して行うことができます。

高齢者やコンディションが調節できていない状態にある場合は中等度の強度(最大筋力の60~70%程度)で10~15回を1セット以上行うことが推奨されています。

廃用性筋萎縮では特に下肢、脊柱起立筋などの抗重力筋にみられることが多くなっています。

どの部位に筋萎縮が生じているかを評価し、状態に合わせてトレーニングを開始していくことが望ましいです。また、筋萎縮が起きやすい部位のトレーニングを早期から行うことで廃用性筋萎縮の予防にも繋がってきます。

そしてリハビリテーションを行う上で注意しなければならない重要なことがあります。

それは「過用性筋損傷」です。

過用性筋損傷とは、激しい運動を行うことにより筋細胞に部分的な崩壊が起こることです。

廃用性筋萎縮を発生している時点ですでに筋肉は脆くて弱い状態にあります。この状態でさらに激しい運動や負荷の高い運動を行うことで筋の崩壊はますます著しくなってしまいます。

廃用性筋萎縮になってしまったからといって闇雲に筋力トレーニングをすればいいのではなく、病状や病態に合わせたリハビリプランを組むことが非常に重要です。

また、筋の収縮様式(筋肉の収縮の仕方)にも注意しなければならず、求心性収縮や等尺性収縮に比べ、遠心性収縮の場合の方が過用性筋損傷を引き起こしやすいことから、筋運動の負荷量と筋の収縮様式に十分注意しながらリハビリを進めていくことが望ましいと考えられます。

【まとめ】

廃用性筋萎縮は、運動不足や寝たきり状態などによって引き起こされる筋肉の萎縮であり、高齢者や寝たきりの患者さんには特に注意が必要です。リハビリテーションや身体活動が効果的な治療法とされていますが、専門家の指導や支援が必要です。

さらに、廃用性筋萎縮の治療には、予防的なアプローチも重要です。例えば、高齢者や寝たきりの方には、定期的な身体活動や運動が推奨されます。これによって、筋肉量や筋力を維持・改善し、廃用性筋萎縮の予防につながります。また、栄養面や生活習慣面の改善も重要です。適度な栄養摂取や適切な睡眠、ストレス管理などが、筋肉の健康状態を維持するために必要です。

廃用性筋萎縮による筋力低下や活動量低下を戻すには時間を要するケースがほとんどです。

廃用性筋萎縮を引き起こさないためにも日ごろから運動習慣をつけることも予防策の一つになります。ケガや病気をしてしまった状態でも医師や理学療法士などの医療スタッフの指示の元、できる限りの運動を行うように心がけましょう。

【参考文献】

1) 髙木大輔.廃用症候群とレジスタンストレーニング.健康科学大学.2021

2) 越智ありさ.廃用性筋萎縮とアミノ酸.生化学第86巻第3号.2014

3) 灰田信英.廃用性筋萎縮の基礎科学.理学療法学第21巻第2号.1994

4) 町田修一.加齢性筋肉減弱症(サルコペニア)発症の分子機構の解明とその治療・予防法の開発.Jpn J Rehabil Med vol.44 no.3.2007

リハビリベースの体験リハビリしてみませんか?

☟お問合せはコチラ☟

【ご利用者様の声】ネフローゼ症候群 男性

|

痺れの改善をしたいです!

|

|

|

【ご利用者様の声】

ネフローゼ症候群 男性

|

|

①現在のリハビリの目標を教えてください。

|

|

社会復帰と痺れの改善。

|

|

②今日のリハビリベースの体験はいかがでしたか。

|

|

良かった。

|

|

①現在のリハビリの目標を教えてください。

早く歩けるようになりたい。時間を短縮して歩きたい。

②今日のリハビリベースの体験はいかがでしたか。

たいへん満足している

③立地 100点

④内覧・衛生面 100点

⑤受付スタッフの対応 100点

⑥総合評価 100点

⑦リハビリベースに通いたいですか。

はい

*よろしければ理由を教えてください。

通いたいです

★その他、今後のリハビリにきたいされることなど、ご自由にご意見をお聞かせください。

痛さから解放されたされたい。長時間歩けるようになりたい。

|

|

|

|

①現在のリハビリの目標を教えてください。

早く歩けるようになりたい。時間を短縮して歩きたい。

②今日のリハビリベースの体験はいかがでしたか。

たいへん満足している

③立地 100点

④内覧・衛生面 100点

⑤受付スタッフの対応 100点

⑥総合評価 100点

⑦リハビリベースに通いたいですか。

はい

*よろしければ理由を教えてください。

通いたいです

★その他、今後のリハビリにきたいされることなど、ご自由にご意見をお聞かせください。

痛さから解放されたされたい。長時間歩けるようになりたい。

|

突然の原因不明の対麻痺から、リハビリにかかれる機会がない中で、当施設を探し来て頂きました。膝から下に、麻痺の影響が強くありましたが、足の感覚入力を行い、残存している部分に対しての動作修正を行うと、まだまだ動作や機能改善が図れると感じました。今まで大変な思いをされた経緯も、ご家族の方から話を聞かせて頂いていたので、体験を通して希望を見出して頂いたことが何より嬉しかったです。

リハビリベースの体験リハビリしてみませんか?

☟お問合せはコチラ☟

脳血管リハビリテーション②

脳血管リハビリテーション②

今回は、右脳と左脳のそれぞれの働きや、脳地図を広げて大まかな脳の役割やメカムズムを説明していきます。また脳血管疾患に対しての、リハビリのアプローチ方法もご覧ください。

脳梗塞といっても、後遺症の症状は様々です。出血量や部位により、覚醒度合いや麻痺のレベルも大きく変わってきます。脳の検査として、MRIやCTが代表的なものとして挙げられます。脳画像から梗塞や出血部位の大きさなど、脳の侵襲部位を診てみることで、症状を断言することは出来ないですが、大まかに侵襲部位から症状を大別することは可能です。

今回は、具体的な脳の仕組みや、梗塞、出血等の侵襲から、引き起こされる後遺症を挙げていきます。

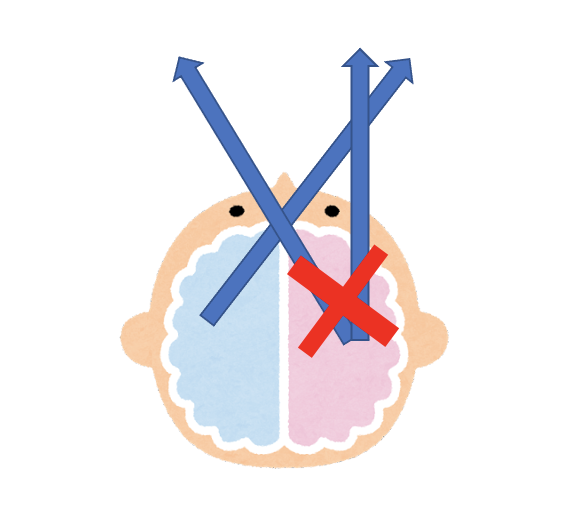

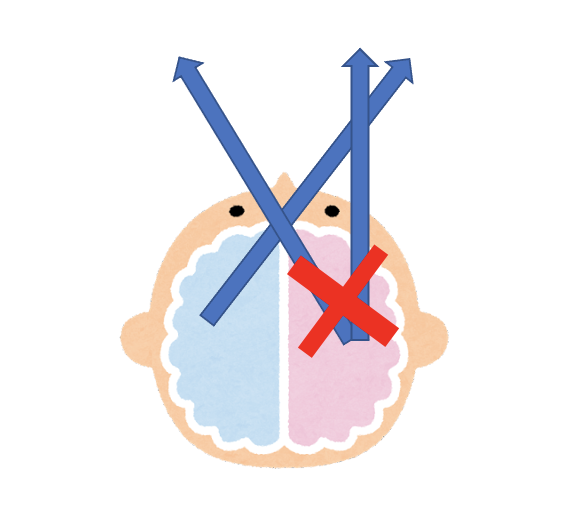

「右脳」、「左脳」という言い方を、医療用語では、「劣位半球」、「優位半球」と呼びます。一般的に、言語野のある半球を優位半球と呼び、ほとんどの方は、言語野が左半球にあるため、左脳を優位半球、右を劣位半球と呼ぶことが多いです。また右利きの95%以上の人は、左脳に言語があるということがデータで示されています1)。稀なケースとしては、右利きの人が同側半球に損傷を負い失語症が生じる交叉性失語、または左半球に広範な脳梗塞の侵襲がありながらも失語が生じない、交差性非失語症と呼ばれるケースもあります。

劣位半球(右脳)は、損傷により代表的な症状として、半側空間無視、着衣失行、構成障害(全体像の障害)が挙げられます。優位半球(左脳)の損傷は、観念運動失行、Gerstman症候群、構成障害(細部の障害)などが引き起こされます。優位半球、劣位半球は、どの機能を担っていると断言することは出来ませんが、例として左半側空間無視、構成失行に関して、左右脳の違いから起こる機序、実際の生活場面での症状まで述べていきます。

右脳で多く生じる左半側空間無視においては、左脳も右側の視覚や注意を担っていますが、右脳は左右の両方を担っているため、図1のように右脳を損傷した時に左側への注意が欠損してしまうといった症状に至ることが報告されています2)。構成失行、または構成障害と言われる症状は、組み合わせたり、積み上げたり、描いたりする構成的活動で、上手に空間の中で形成が行えない状態をさします。絵の模写や、パズルなどの構成が必要な活動に支障を来たします。構成失行は、責任病巣として、右脳と左脳ともに存在しますが、障害の質的な差異がみられます。右脳損傷の場合はパズルなど構成する時に、全体の構成がバラバラになってしまう一方で、左脳損傷の場合は、全体のバランス構成は良好だが、細部においては構成出来ないといった特徴がみられます3)。

日常生活場面としては、右損傷の左半側空間無視の場合、机上においた食事で、右側に置いたお皿は端が進むが、左側は手が付けられていないといったことが多々みられます。構成障害は、右脳損傷の場合、机の上や棚、カバンの中の整理など、乱雑し整理が難しい反面、細かい部分でペンや小物を並べ整頓は出来るといった特徴が見られます。左右脳のどちらかの損傷によって、症状の特徴が100%断定できることはありません。片側に起こりうる代表的な症状や特徴を理解し、実際の生活場面で、出来ないことを照らし合わせることで、高次脳機能障害や問題点をより明確化することが出来ます。もちろん、机上での評価やテストによっての客観的な評価や、経過を追うことも大事な指標の一つです。

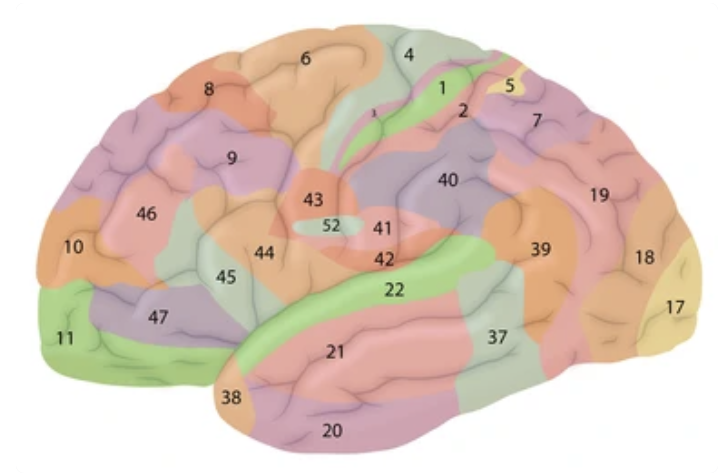

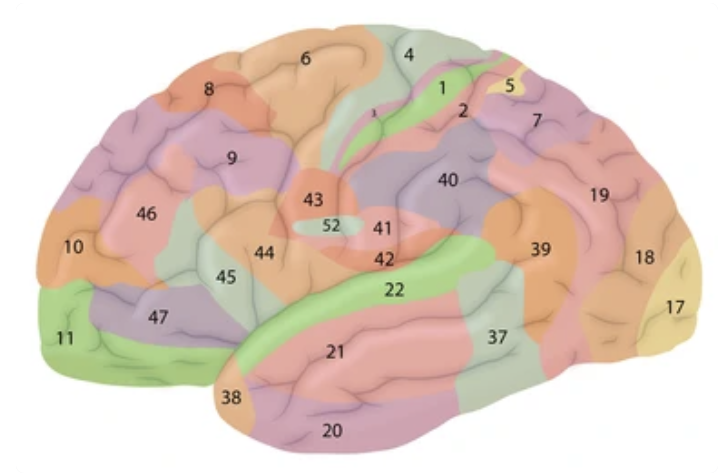

脳はさまざま方向から見ることが出来ますが、大脳皮質は、大きく分けて、大脳、脳幹、小脳の三つに大別されます。さらに大脳で前頭葉、側頭葉、後頭葉、頭頂葉に分けられます。先ほどは、脳の障害の位置を「左右」で比較してみましたが、脳の働きそれぞれ「地図」として広げて、働きを特定することが出来ます。代表的な脳地図として、図2のBroadmanが挙げられます。前頭葉から、側頭葉、後頭葉、頭頂葉まで、それぞれの区画に番号が示されており、またそこで担っている働きが明らかになっています。

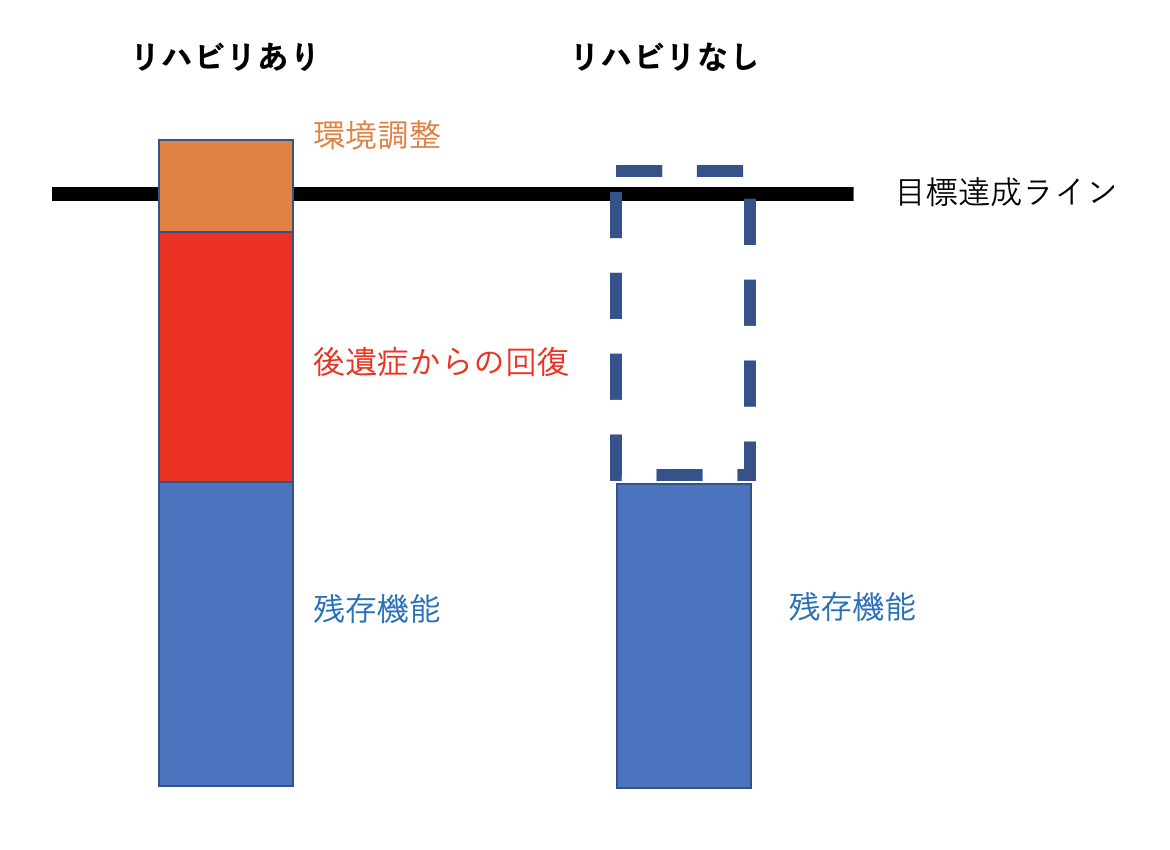

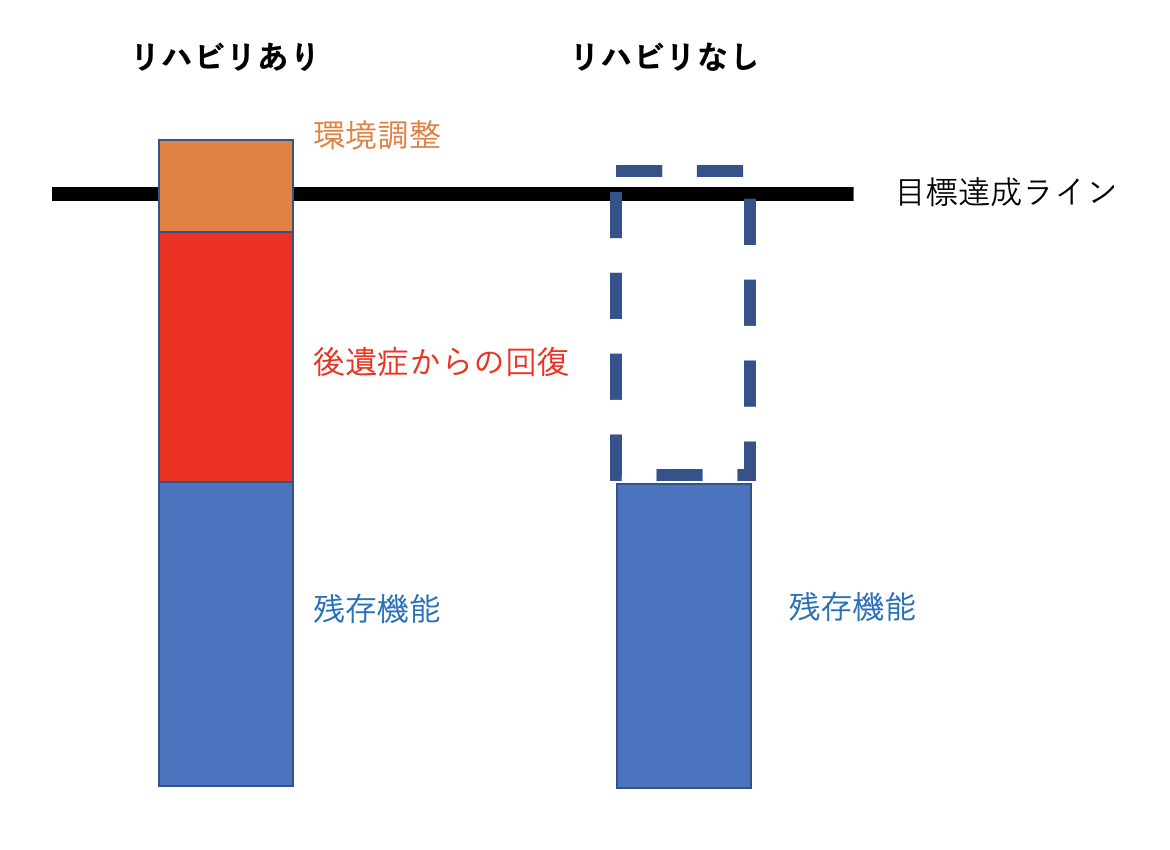

今回の脳血管リハビリテーション②では、脳の左右による働きの違いや、脳地図を広げてそれぞれの役割を大まかにみてきました。今回挙げた脳の部位や働きは、日常生活を送る上で、非常に大切な機能です。脳や身体は不思議なことに、一部分に脳損傷が引き起こされ、回復が難しい場面でも、障害のある機能を少しでも改善していくことや、他の機能が障害を補うことで、乗り越えることが出来るケースが多々あります。そのように障害を乗り越えていくプロセスとして、リハビリが必要となります。「諦めていた」、「もう難しいのではないか?」そんな悩みや不安を、リハビリベース国分寺では、相談して頂き、解決する手段を共に探していきます。脳梗塞が起こり片麻痺、または対麻痺が生じたからといって、全てが失われたことではありません。脳の侵襲部位を特定し、残存している機能を探す。弱った部分を強くするまたは、可能性を最大限に引き出すことで、困難であった動作、または活動を可能にすることが出来ます。損傷されたことで、諦めることは未だ早いです。脳と身体の大きな可能性を無限に広げていくことを、リハビリベース国分寺の一つの大きな柱と掲げています。リハビリベース国分寺での、脳血管疾患へのアプローチとして、以下の3つを最大限に引き出すことで、希望である目標やライフゴールの達成を目指していきます(図4)。

1) 障害部位の促通、強化

2) 残存機能による代償

3) 環境調整による動作獲得

1つ目に、障害部位の促通、強化を、最大限に負荷をかけて改善を図っていきます。障害部位に対し、脳の可塑性や、随意性の向上など、様々な議論がありますが、回復期を経た維持期でも身体機能が向上していくことは、脳血管リハビリテーション①でも述べさせて頂きました。実際にリハビリベース国分寺の利用者様の中でも、麻痺のある部位を動かす頻度を上げる(筋の発火頻度)、麻痺によって失われた筋力の強化を図っていく(筋力増強)ことで、動作改善や目標を達成できた等、リハビリ過程で変化が多くみられます。また障害は、四肢の麻痺の話だけではなく、高次脳機能障害やバランス、メンタル面の向上も挙げられます。覚醒の度合いから、注意機能、言語など、アプローチに関して高次脳機能の克服シリーズにて具体的に述べさせて頂いています。

2つ目に、麻痺や障害部位に対して、最大限に力を引き出していくために、残存機能を上手く使っていくことが、リハビリのプロセスで鍵となっていきます。先程、脳の分類の中で、運動と感覚を担っている脳の機能を挙げましたが、麻痺の中でも、四肢は動かせるが、上手に使うことが出来ないといった症状がみられます。これは、運動神経が錐体路を通って、動かしたい筋肉に伝達されているが、感覚として皮膚や関節位置など脳に伝達されずに、力が上手くコントロール出来ないといった症状が引き起こされます。それでは、感覚の乏しさを補うため、視覚の代償により動作を学習していく方法があります。これは、動作のみならず、注意障害や失行などの高次脳機能障害に対しても有効に働きます。例としては、視覚による代償を挙げましたが、他には麻痺ではない片側(非麻痺側)のコントロールや、手や足の先(抹消部位)に強い筋緊張が生じている場合などに、体幹から股関節や肩と近い部分を強くしていくといったアプローチがあります。

3つ目は、自宅内での家屋調整、家族またはサービスによる助け、麻痺に対して装具を使用し動作を改善、獲得していくことも環境調整の一つです。障害部位の弱った機能を最大限に上げていく。またそれに加えて、日常生活動作の獲得に向けて、残った機能を活かしていく。そのプロセスを重ねた上でも、動作獲得のため到達が難しい場面では、手すりの設置や食事に使う補助具など、周りの環境を上手く使用し、困難な部分を埋めていく作業を行います。住環境などのアプローチにおいても、リハビリベース国分寺が大切にしていることは、ご家族様とのコミュニケーションです。私たちは、リハビリの場面で密に関わることが出来ますが、ご利用者様と多くの時間を過ごしているのはご家族の方々です。リハビリの力を最大限に活かすのも、ご家族様の協力を得て成り立つものです。日頃の生活状況を聞くことや、ご家族がサポート可能な部分、または出来ない部分を聞かせて頂き、目標達成に向けて、サービスや環境の調整を慎重に進めていきます。ご利用者様の笑顔が、いずれご家族様の笑顔に繋がっていくことは、リハビリベース国分寺にて大きく感じる一つです。

【引用文献】

1)木村暁.(1989).交差性失語絡みた「右脳と言語」.失語症研究Vol.9,No.3:177~183. 1989.9

2)石合純夫.(2008). 半側空間無視へのアプローチ. 高次脳研究28(3):247~256, 2008.

3) 近藤文里.(1984). 大脳片側半球損傷患者における構成活動の障害. 滋賀大学教育学部紀

要, No.34 pp.127-138,1984.

リハビリベースの体験リハビリしてみませんか?

☟お問合せはコチラ☟

尾作研太 理学療法士

回復期病院にて4年間勤務、主に整形外科や脳血管疾患、脊髄損傷のリハビリに従事。海外の大学にて、ヘルスケアの学位を取得後、訪問リハビリと地域の介護予防に参画。脳血管疾患の方の動作獲得や、装具を含めた歩行の修正、社会復帰までサポートしている。

【ご利用者様の声】脳梗塞 70代女性

|

低山へ登りに行きたいです!

|

|

|

【ご利用者様の声】

脳梗塞 70代女性

|

|

①現在のリハビリの目標を教えてください。

|

|

低山へ登りに行きたい。

|

|

②今日のリハビリベースの体験はいかがでしたか。

|

|

自分の体の状態がわかり、為になりました。

|

|

①現在のリハビリの目標を教えてください。

早く歩けるようになりたい。時間を短縮して歩きたい。

②今日のリハビリベースの体験はいかがでしたか。

たいへん満足している

③立地 100点

④内覧・衛生面 100点

⑤受付スタッフの対応 100点

⑥総合評価 100点

⑦リハビリベースに通いたいですか。

はい

*よろしければ理由を教えてください。

通いたいです

★その他、今後のリハビリにきたいされることなど、ご自由にご意見をお聞かせください。

痛さから解放されたされたい。長時間歩けるようになりたい。

|

|

|

|

①現在のリハビリの目標を教えてください。

早く歩けるようになりたい。時間を短縮して歩きたい。

②今日のリハビリベースの体験はいかがでしたか。

たいへん満足している

③立地 100点

④内覧・衛生面 100点

⑤受付スタッフの対応 100点

⑥総合評価 100点

⑦リハビリベースに通いたいですか。

はい

*よろしければ理由を教えてください。

通いたいです

★その他、今後のリハビリにきたいされることなど、ご自由にご意見をお聞かせください。

痛さから解放されたされたい。長時間歩けるようになりたい。

|

突然の原因不明の対麻痺から、リハビリにかかれる機会がない中で、当施設を探し来て頂きました。膝から下に、麻痺の影響が強くありましたが、足の感覚入力を行い、残存している部分に対しての動作修正を行うと、まだまだ動作や機能改善が図れると感じました。今まで大変な思いをされた経緯も、ご家族の方から話を聞かせて頂いていたので、体験を通して希望を見出して頂いたことが何より嬉しかったです。

リハビリベースの体験リハビリしてみませんか?

☟お問合せはコチラ☟

【ご利用者様の声】椎間板ヘルニア 40代女性

|

筋力をつけ、安心した生活を送れるようになりたいです!

|

|

|

【ご利用者様の声】

椎間板ヘルニア 40代女性

|

|

①現在のリハビリの目標を教えてください。

|

|

筋力をつけ、安心した生活を送れるようになる。

・歩行距離が伸びる。

・自転車に乗ることができる。

・階段の昇降が安全にできる。

・床からの立ち上がりができる。

・払沢の滝に行きたい!!

|

|

②リハビリではどのような変化を感じますか。

|

|

筋力と持久力がついた!リハビリ時に、動作を確認することにより日常生活の中において、自信を持って”できる”事が増え、又、注意した方が良い動きの確認やリハビリにつながる動きを理解することができた。動けない日々、心がつらく、さみして、不安・・・・スタッフの方々の励ましにより、希望をもて、笑顔が増えた。

|

|

⑦その他、今後のリハビリにきたいされることなど、ご自由にご意見をお聞かせください。

|

|

本当に感謝しております。自費だからこそ、その方のニーズに沿った、そして、エビデンスに基づく高度な内容を提供していただけると実感しております。

|

|

①現在のリハビリの目標を教えてください。

早く歩けるようになりたい。時間を短縮して歩きたい。

②今日のリハビリベースの体験はいかがでしたか。

たいへん満足している

③立地 100点

④内覧・衛生面 100点

⑤受付スタッフの対応 100点

⑥総合評価 100点

⑦リハビリベースに通いたいですか。

はい

*よろしければ理由を教えてください。

通いたいです

★その他、今後のリハビリにきたいされることなど、ご自由にご意見をお聞かせください。

痛さから解放されたされたい。長時間歩けるようになりたい。

|

|

|

|

①現在のリハビリの目標を教えてください。

早く歩けるようになりたい。時間を短縮して歩きたい。

②今日のリハビリベースの体験はいかがでしたか。

たいへん満足している

③立地 100点

④内覧・衛生面 100点

⑤受付スタッフの対応 100点

⑥総合評価 100点

⑦リハビリベースに通いたいですか。

はい

*よろしければ理由を教えてください。

通いたいです

★その他、今後のリハビリにきたいされることなど、ご自由にご意見をお聞かせください。

痛さから解放されたされたい。長時間歩けるようになりたい。

|

腰椎椎間板ヘルニアで動けなくなり、術前から関わらせていただきました。当初は大腿骨転子部に褥瘡の初期段階である発赤ができるほど、身動きが取れないでいました。術前から限定的に自宅リハビリを行い、術後に当施設に通っていただきました。現在はお仕事に復帰しながら、週1程度に通っていただいております。これまでのリハビリの様子などは今度ご報告できるようにいたします。

リハビリベースの体験リハビリしてみませんか?

☟お問合せはコチラ☟