2025 年 8 月 12 日公開

筋肉について

目次 1、はじめに 2、筋肉について 1)筋肉の種類 3、運動の効果について 4、筋肉を鍛えるためには 1)運動の原則について 5、自宅でできる簡単エクササイズ 6、まとめ

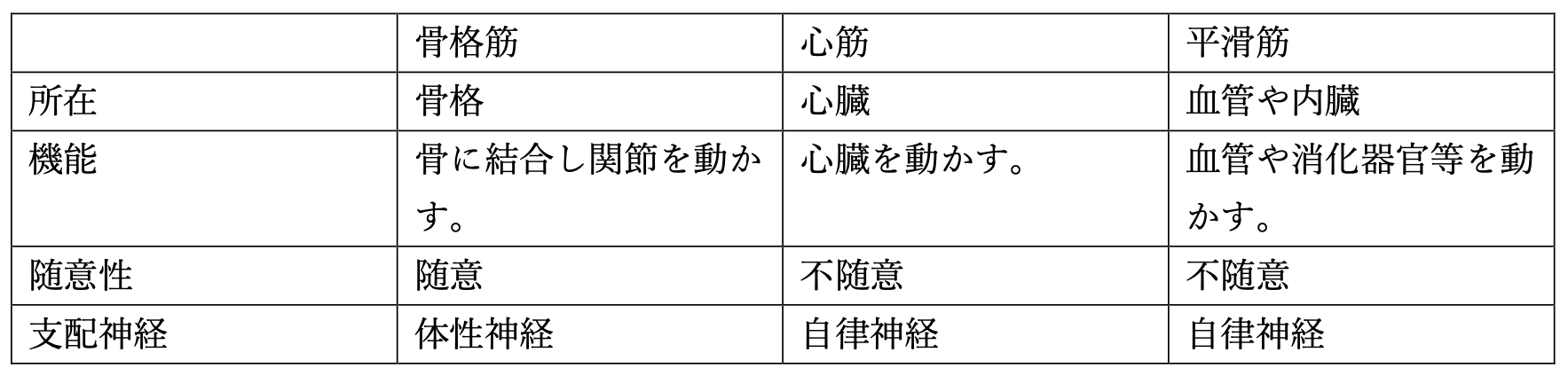

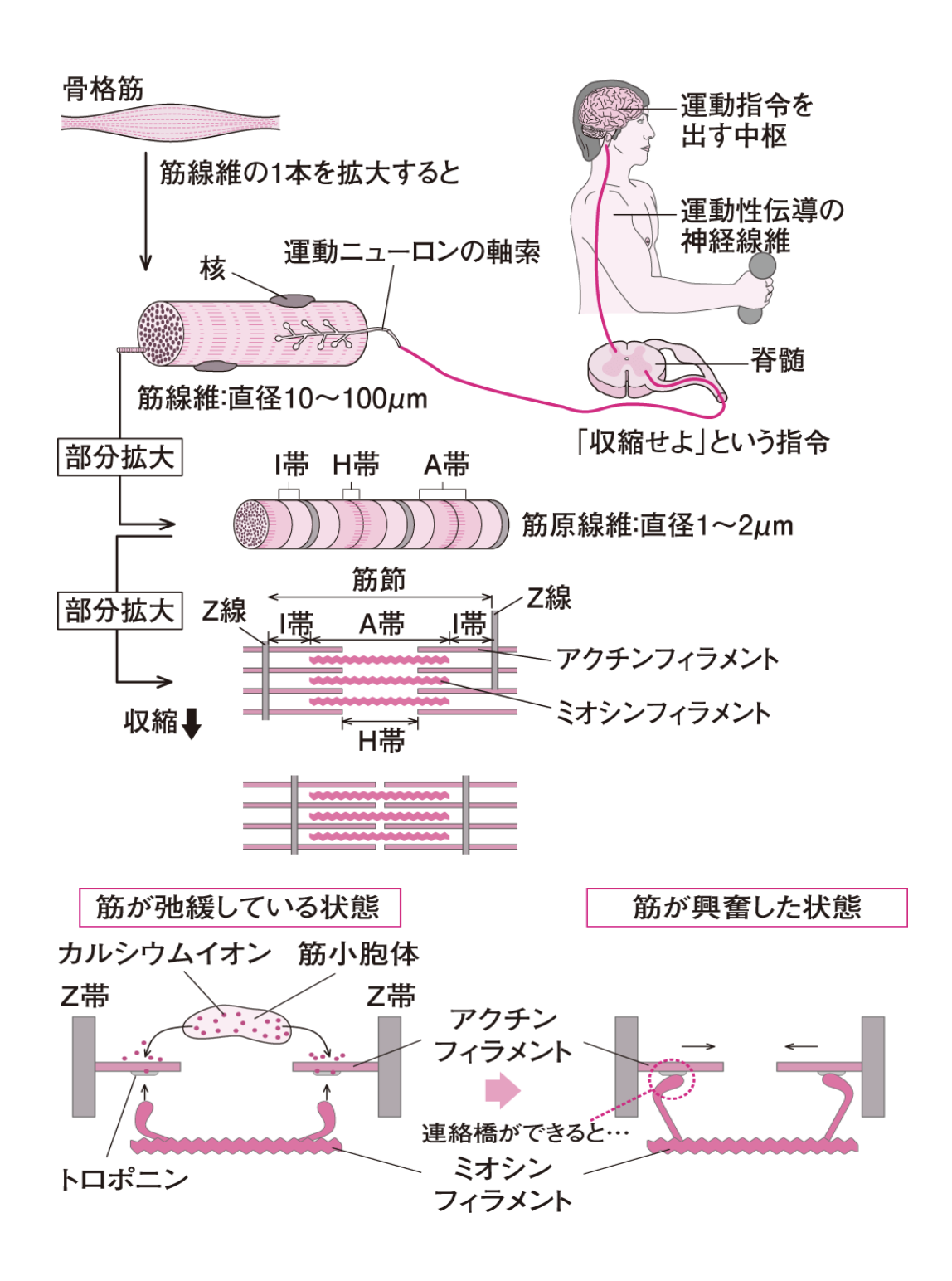

1、はじめに 皆様は筋肉の種類や収縮の仕方など知っていますか? 2、筋肉について 皆様は、筋肉と聞いてどんなことを想像しますか? 1)筋肉の種類 骨格筋、心筋、平滑筋 1.骨格筋(随意筋) 2.心筋(不随意筋) 3.平滑筋(不随意筋)

2)筋収縮の仕組み 滑り説(Sliding Filament Theory)

図1

また、筋肉は様々な収縮の仕方をしています。① 等尺性収縮

② 遠心性収縮

③ 求心性収縮

④ 等張性収縮

⑤ 等速性収縮

バイオデックス4(酒井医療株式会社)などの機器を使用し、下肢や上肢の等速性収縮の運動が可能となりますが、日常では使い分け困難な収縮です。

3、運動の効果について 運動を行うことで、どのような効果があると思いますか? 転倒や骨折のリスクが低下 心血管疾患やがん、糖尿病等のリスクが低下 では、週にどのくらい運動すると病気のリスクが軽減できると思いますか? 週に2〜3回程度 4、筋肉を鍛えるためには 筋肉を鍛える際に何を意識されていますか? 運動や食事にも原則やタイミングが必要 1)運動の原則 ① 過負荷の原則 ② 漸増負荷の原則 ③ 反復性の原則 ④ 特異性の原則・⑤意識性の原則 ⑥ 個別性の法則 ⑦ 全面性の原則

2)なぜ筋肉痛が起こるのか なぜ筋肉痛が起こると思いますか? 筋繊維の微細な損傷と炎症反応 ・筋肉痛のメカニズム 1.筋繊維の損傷 2.炎症反応と修復 3.筋肉の回復と成長 超回復 筋肉痛の種類 ・即発性筋肉痛 (運動中や直後に起こる)・遅発性筋肉痛 (DOMS) (運動後12〜48時間後に発生)筋肉痛を防ぐ方法として

3)食事も重要! 運動効果を高める為に食事も意識されていますか? 1. タンパク質 筋肉の修復と成長にはタンパク質が不可欠 朝食時のタンパク質摂取により筋肉の合成を高める作用が強い分岐鎖アミノ酸が関与 3~4 時間ごとのたんぱく質摂取が必要 では、1日にどのくらいのたんぱく質が必要だと思いますか? 必須アミノ酸を適切なバランスで摂取することも大切 2. 炭水化物 筋力トレーニング中や後にエネルギーを補充するために、炭水化物は重要 3. 脂質 良質な脂質はホルモンバランスを整える 1日の総カロリーの20〜35%を脂質から摂る 4. ビタミンとミネラル 筋肉の回復やエネルギー生成に重要な役割を果たす 5. 水分 トレーニング前後に十分な水分を摂取することが重要

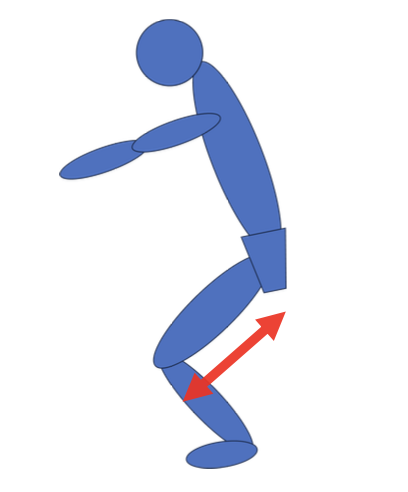

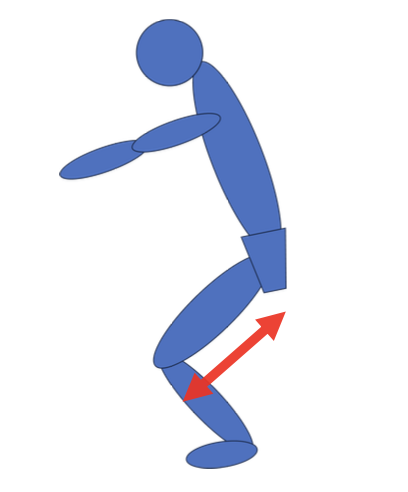

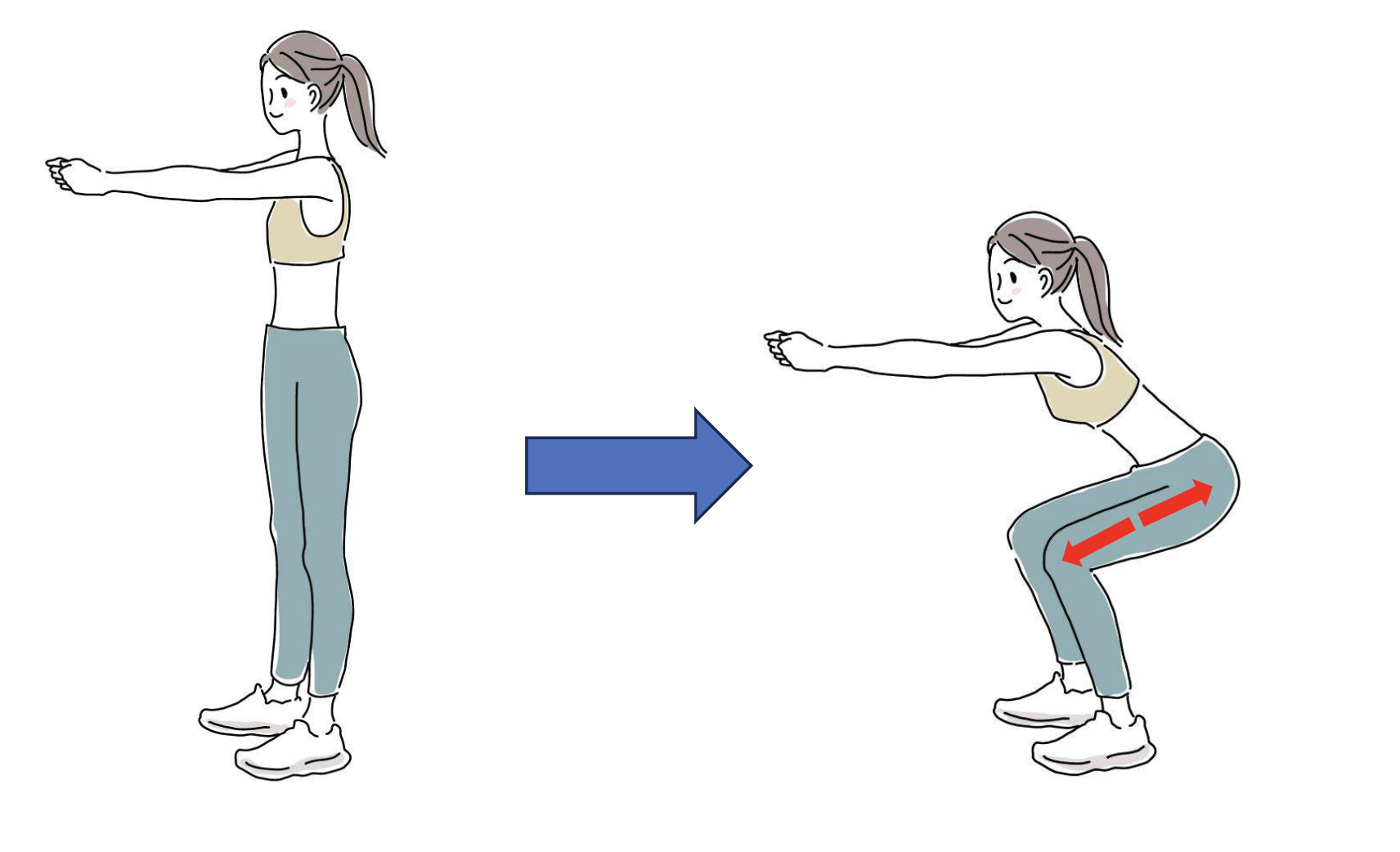

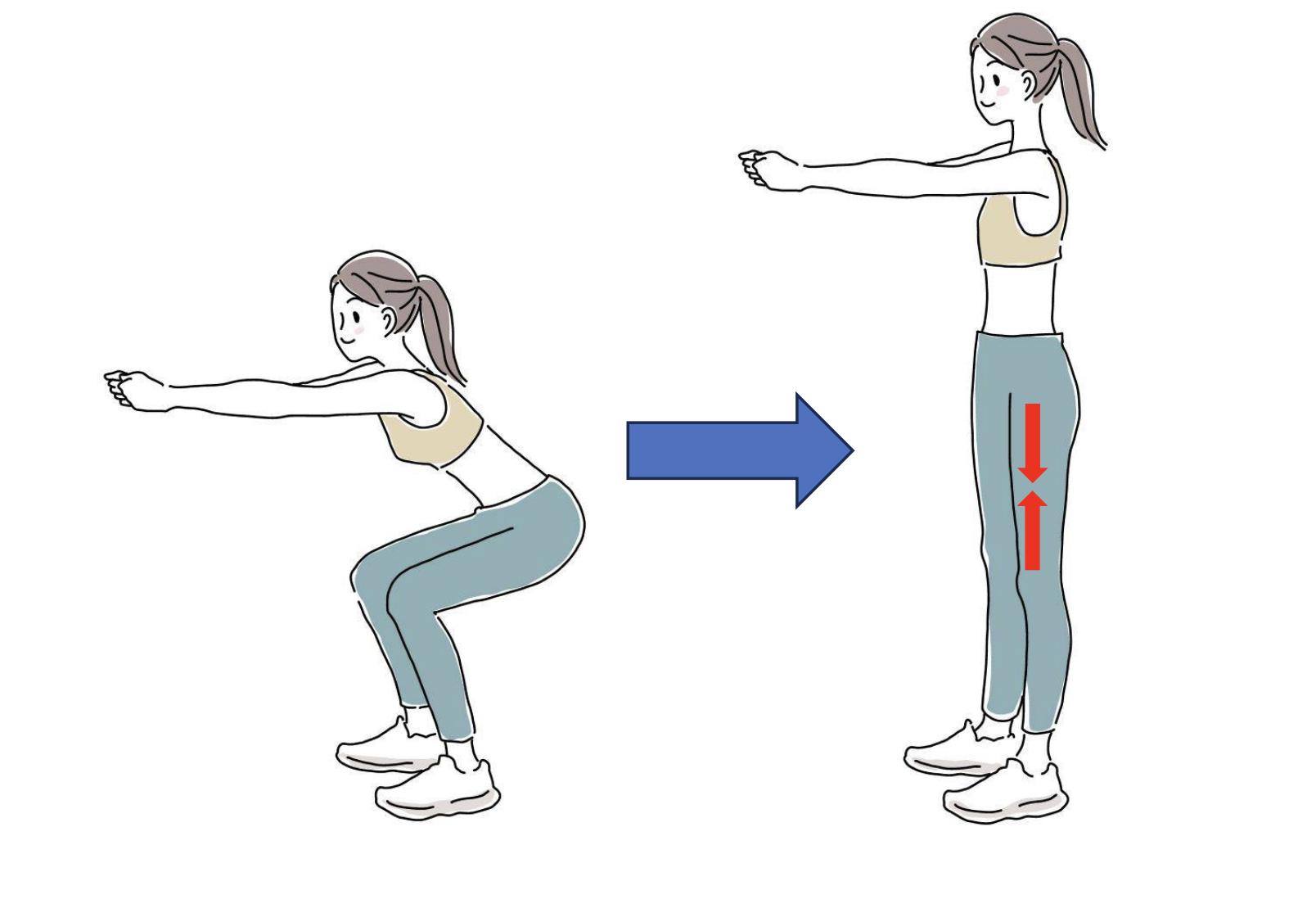

5、自宅でできる簡単な筋力トレーニング 1)スクワット

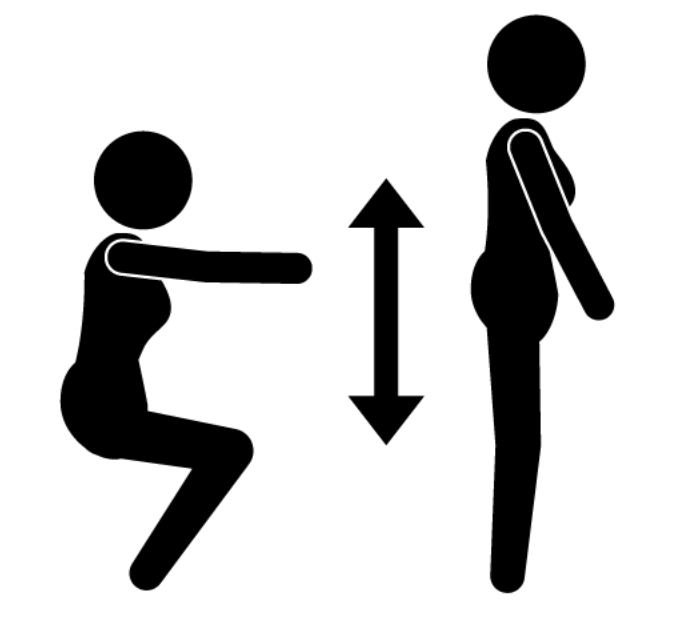

2)椅子からの立ち上がり

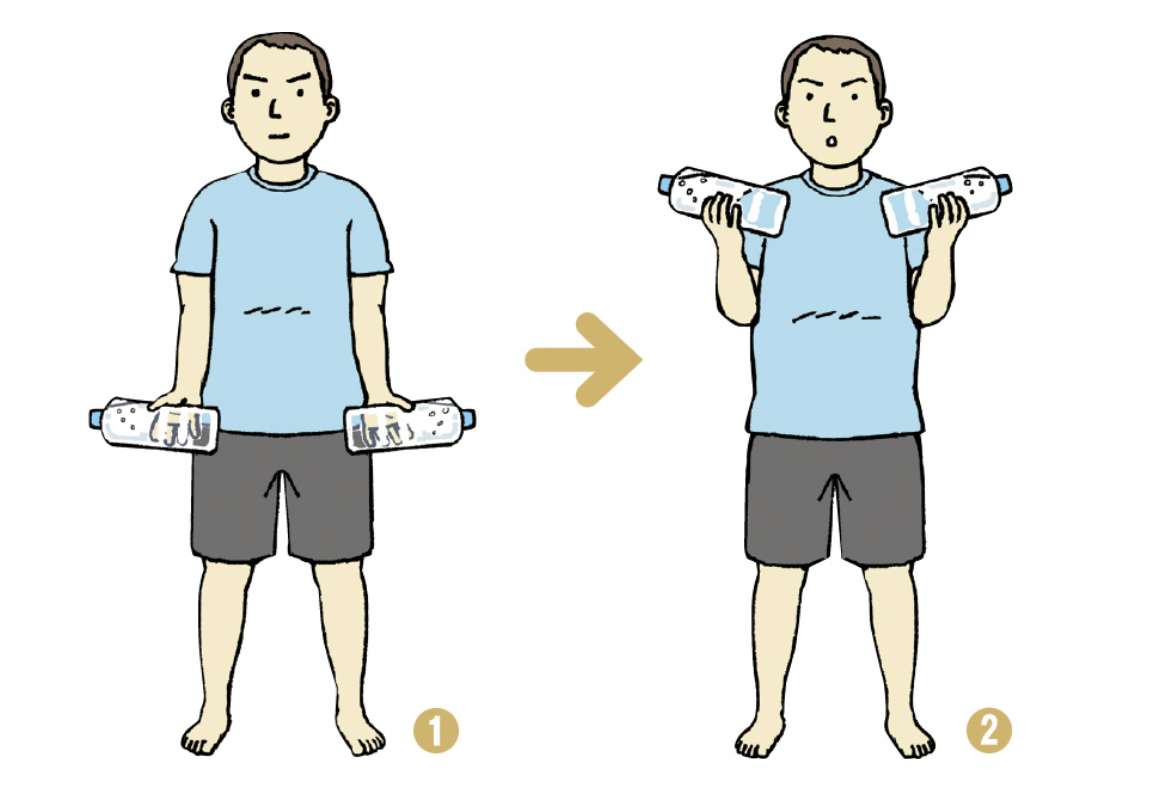

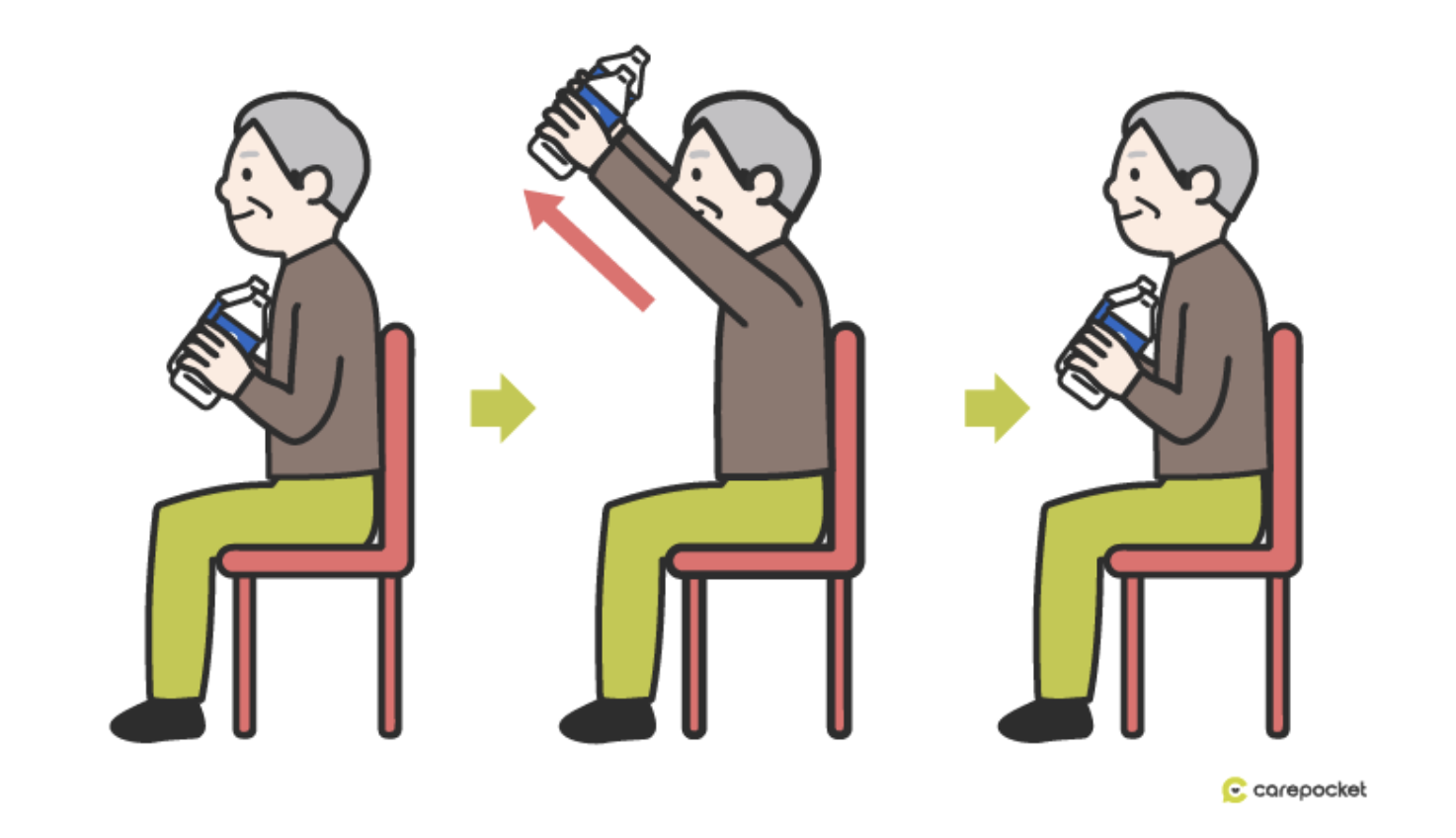

3)ペットボトルに水を入れダンベル運動

4)ラジオ体操

6、まとめ 是非、リハビリベース国分寺へご来院ください!一緒に楽しく運動していきましょう!