60代男性脳梗塞後遺症 ~歩行改善の為のリハビリ~

脳梗塞の3種類

脳梗塞の発生機序は以下の3つに分類されます

アテローム血栓性脳梗塞

➁ラクナ梗塞

➂心原性脳塞栓症

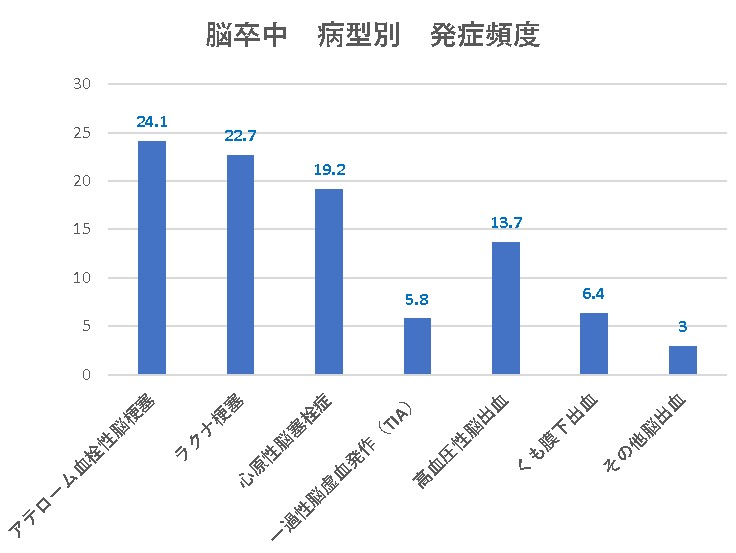

脳卒中の病型の中でも、以下の図のように、脳梗塞が占める割合は全体の中で多いです。

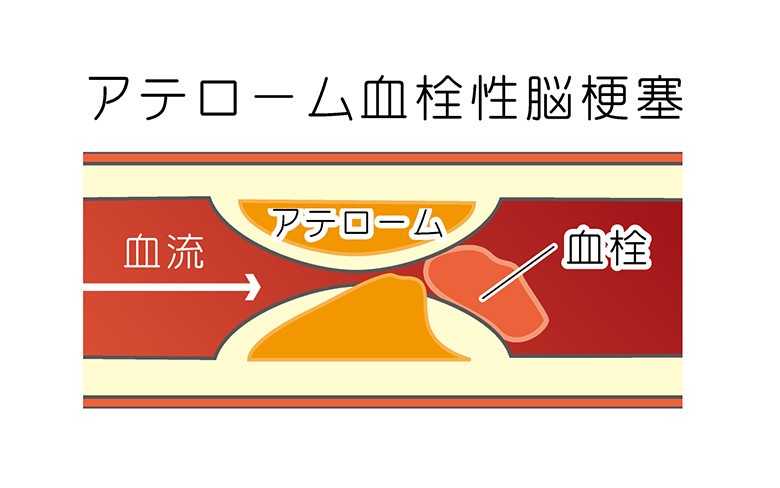

➀アテローム血栓性脳梗塞

初めに脳梗塞の発生機序には、2種類あります。1つ目は、動脈硬化により血管内が細くなる「脳血栓」と、心臓でできた血栓が脳血管につまってしまう「脳塞栓」があります。

アテローム血栓性脳梗塞は、はじめに脳血管内の動脈硬化により起こります。血管にコレステロールなどの塊が、プラークとして血管内にでき、血管の通り道が狭くなることで、動脈硬化が起こります。そこに加えて血栓が詰まることで、閉塞が起こります。

原因としては、高血圧や喫煙、過度な飲酒、高脂血症といった、生活習慣病から引き起こされます。脳梗塞の予防や、再発を防ぐためにも、生活習慣の改善が必要です。薬物療法としては、血栓をおさえる薬(抗血栓薬)や、血圧上昇を抑える薬(降圧剤)などが用いられます。

症状としては、安静時に起きることが多く、睡眠中に起こり、起床時に気づくといった流れが多くみられます。前兆として、一過性脳虚血(TIA)による、脱力や痺れ、筋肉の緊張などの症状を見逃さないことが、脳梗塞を防ぐために必要です。

特に発症から4~5時間以内であれば、血栓を溶かすt-PA(血栓溶解剤)を打ち、脳梗塞側が生じた部位の血管の流れを回復することができるため、後遺症も早い段階で少なくすることが可能です。

➁ラクナ梗塞

ラクナ梗塞とは、細い血管内に15mm以内の小さな脳梗塞が起こることを指します。

アテロームと比較し、小さな血管で引き起こされるため、比較的、小規模な脳梗塞となります。特徴して、高齢者や高血圧の方に多くみられ、特に高齢者においては、筋力低下やその他疾患に隠れて気づきにくいケースでも多いです。

小さい血管で生じる梗塞のため、意識障害が起こることはないですが、片側の脱力や痺れ、しゃべりにさ(構音障害)などの症状がみられます。この病型も同様に、異変があれば早期発見と早期治療が、予後の決め手として大切な部分になってきます。

アテローム血栓性脳梗塞と同様に、生活習慣を改善し、予防することが大切です。こちらも手術ではなく、薬物療法など内科的な治療が主な対応となります。

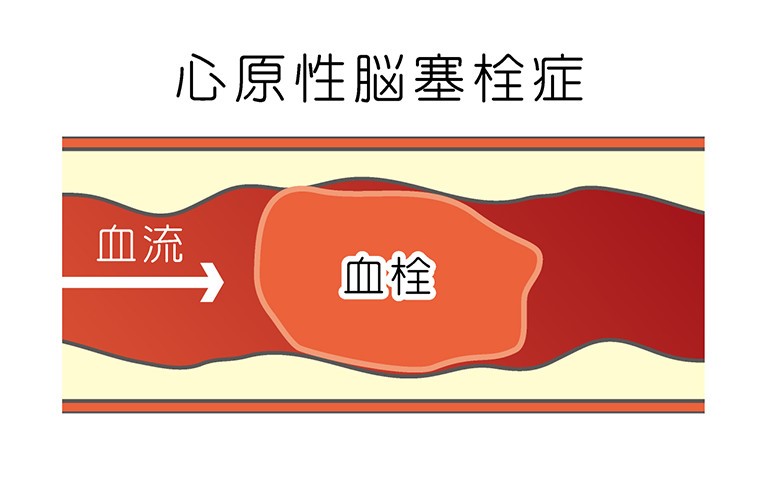

➂心原性脳塞栓症

心原性能塞栓症とは、心臓にできた血栓が脳に運ばれ、脳血管を詰まらせる病気です。ラクナ梗塞と比較し、より大きな脳部位に血液を供給している、大きな血管で梗塞が起こります。

アテローム脳梗塞とは異なり、動脈硬化などの前兆もなく、順調であった血管の流れが、急に血栓により閉塞されるため「ノックアウト型脳梗塞」と呼ばれています。

心原性脳塞栓症の場合、60歳以降で年代別に急増し、80歳以降は30%と起こる頻度が高くなっています。具体的な心疾患として、9割以上が心房細動と呼ばれる不整脈から起因し、心臓の老化に伴い増加する、脳卒中の代表的なタイプになります。

心原性脳塞栓症の特徴として、重症度が比較的高く、多く介護を要する傾向にあります。症状として、片麻痺や失語、意識障害が挙げられます。

大きな後遺症にならないように、早期発見と、梗塞部位の特定から、素早い処置を行うことで、後遺症の軽減を図ることができます。

素早い処置とは、t-PA(血栓溶解剤)を使用した血栓の溶解や、ある程度太い動脈では、カテーテル治療(血栓回収療法)を行うことで、脳組織への血液供給を早めることで、後遺症を少なくすることが出来ます。

60代男性 脳梗塞後遺症 ~歩行改善のためにリハビリ~

【ご利用者様】60代男性 脳梗塞後遺症

【ライフゴール】肩の痛みを取って生活したい。円滑に歩けるようになりたい。

【リハビリ期間】24回プラン

【現病歴】右上下肢の脱力と構音障害認め、救急搬送。左前頭葉梗塞、右片麻痺を呈し、保存的加療で経過。回復期にて約4カ月入院し、退院後当施設でリハビリ継続となりました。

【身体機能・参加】

右上肢の麻痺は重度、下肢の麻痺は、中等度レベルでした。右下肢は、金属支柱付き短下肢装具を付けて、屋外歩行は自立していました。

主訴として、右肩の痛みが強くあり、亜脱臼と肩関節周囲の筋緊張が高くみられました。右下肢は、特に足首の筋緊張が高く、装具での強い矯正が必要でした。

【リハビリ内容】

肩の痛みに対し、肩関節周囲の筋緊張緩和と、可動域拡大を図っていきました。可動域を広げ、促通を行うことで、肩関節周囲の筋活動を引き出していきました。痛みの原因は、後遺症による筋緊張や、上手く肩の保持や動作が行えないことから生じるため、可動域の拡大や筋活動を上げていくことで、疼痛が消失していきました。

下肢は、痙性に対して、ストレッチングや電気刺激を行いました。動作の中でも、相反抑制を行いながら、麻痺の改善を図っていきました。麻痺の筋緊張を緩和していくことと、随意性を引き出していくことで、装具に依存する下肢から、裸足でも歩行が可能なレベルまで、麻痺を改善していきました。

上肢の姿勢と、下肢の麻痺の改善を図ることで、歩容改善と歩行スピードを格段に上げることが出来ました。

【歩行Before & After動画】