50代男性 被殻出血後遺症 ~復職に向けた歩行改善~

被殻とは、脳の深部、大脳基底核と呼ばれる部位にあり、左右対称に両脳に存在します。近いところでは、視床があります。

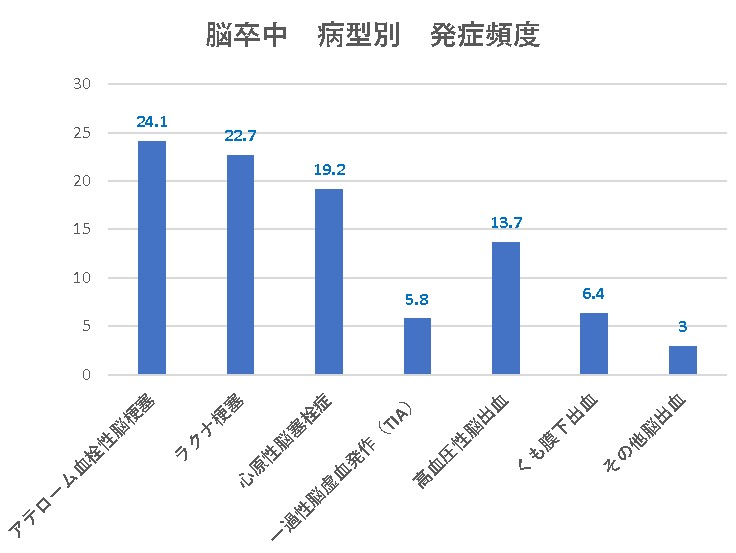

脳卒中データバンクによると、脳出血の割合は全体の17%を占めます。脳出血部位の割合は、被殻(29%)、視床(26%)という順番になっており、どちらも脳出血として起こる、多い割合を占めています。

中大脳動脈は、脳の側方を流れ、そこから細かい分岐した血管が破裂することで、被殻や視床部位に出血が起こります。この血種の大きさや、被殻、視床の部位により、予後はある程度決まってきます。

被殻出血の特徴

左右対称に、両脳にある被殻は、脳出血がどちらかにおこると、反対側に麻痺の症状がみられる、いわゆる片麻痺を呈します。

主な症状としては、運動麻痺や感覚障害、失語などが挙げられます。運動麻痺とは、後遺症として、痙性や固縮と呼ばれる筋緊張の異常により、運動が行える範囲も大きく変わってきます。

筋緊張に対して、装具が必要か、それとも筋力や動作を改善させることで、装具なく歩行がおこなえるかも、この運動麻痺の状態により、予後が変わってきます。

被殻出血の予後

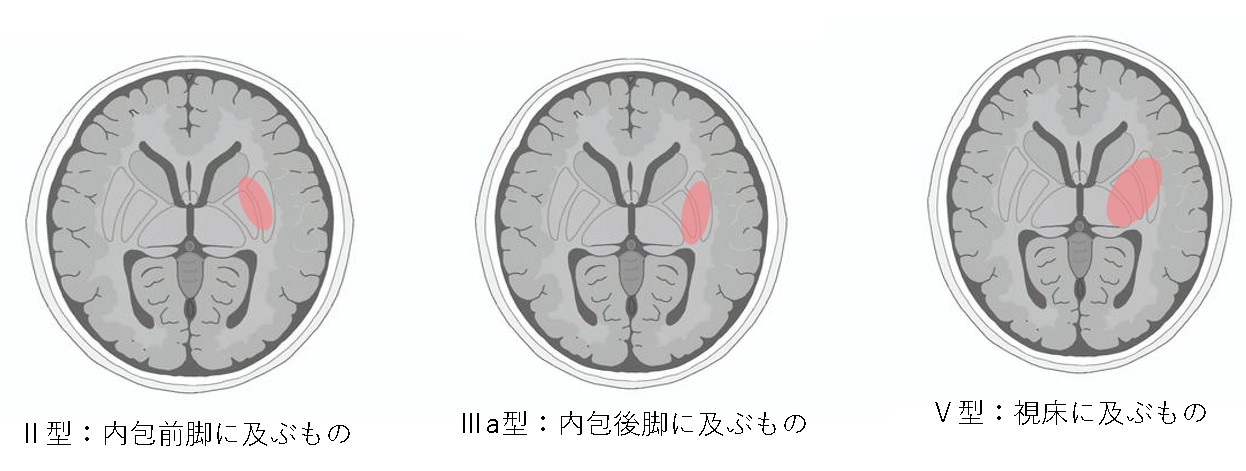

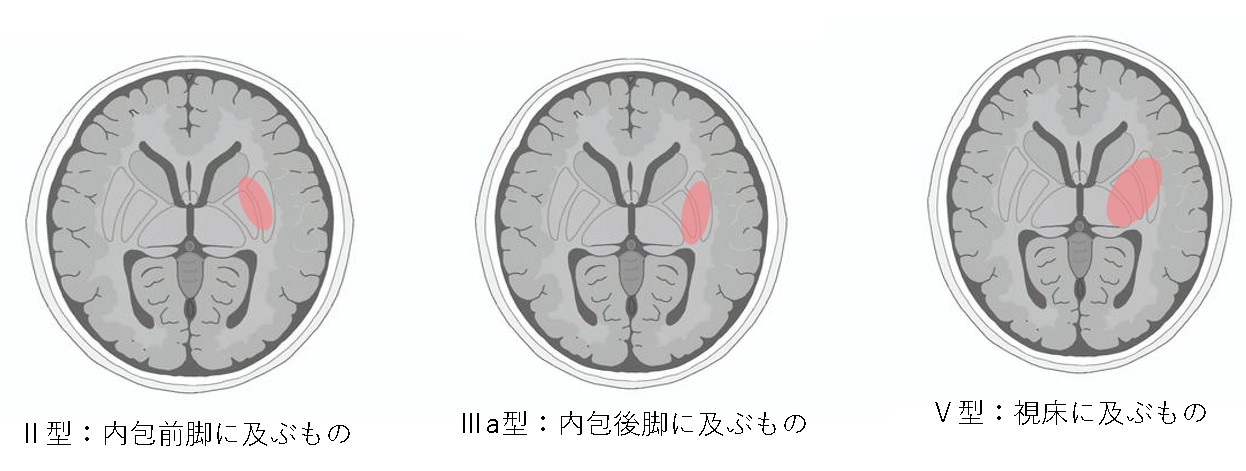

被殻出血の中でも、脳室穿破や、内包前核、後核、視床をまたがる出血など、部位や出血量により予後や症状は異なります。

その出血の広がる部位により、Ⅰ~Ⅴ型に分類されます。

Ⅲ~Ⅴ型は、被殻の後方に、出血巣が伸びているため、比較的重い感覚障害や、運動障害を伴うケースが多いです。特に、Ⅴ型は、隣の視床や脳室穿破がみられ、障害も重度となります。

Ⅲ~Ⅴ型のように、視床側に伸びる出血だと、内包後脚が障害されるため、運動麻痺が重症化しやすく、歩行の再獲得も困難なケースが増えてきます。

Ⅰ~Ⅴ型にみられる出血の部位もそうですが、出血量により、予後が軽症か重度かも決まってきます。

出血量が、20mL以下は軽症、40mL程度は中等度、60mL以上は重度となっています。

被殻出血のリハビリのポイント

■麻痺に対してのアプローチ

先ほども述べた予後の部分で、被殻出血の中でも、出血量や部位により、麻痺の重症度は異なります。

大切なのは、麻痺に対して、改善またはこれ以上の筋緊張を生み出さないように調整していくことが大切です。

麻痺が重度で、随意性が乏しければ、装具などにより、関節の拘縮を生み出さない取り組みが必要です。

中等度であれば、相反抑制と呼ばれる、筋緊張に打ち克てるような、動作パターンや自主トレーニングを身に着けることが、麻痺の改善に大切です。

軽度では、運動麻痺があるなかでも、さらにパフォーマンスを上げる取り組みが必要です。動作の課題や難易度調整は無限にあり、歩行が獲得できれば、次は速歩き、ランニングと、麻痺の状態をより改善する課題に取り組むことで、機能向上を図ることが出来ます。

■予後予測と、適切な目標設定

脳出血直後から、6カ月の回復期を経て、症状は徐々に安定化していきます。それ以降も、リハビリ方法や運動量により、機能改善は大いに可能であることが証明されています。

現状の麻痺のレベルから、機能改善が図れる幅や、到達可能な具体的な動作を設定することで、効果的にリハビリを進めることが出来ます。

■正しい動作と、筋緊張の調整

先程も述べた麻痺の筋緊張と重なりますが、後遺症と付き合っていくためにも、機能改善または、筋緊張をあげない正しい動作練習が必要です。

日常生活動作は、特にリハビリよりも反復されることが多いため、誤った動作パターンでは、機能改善が出来る部分があったとして、返って悪化を招いてしまうこともあります。

正しい動作を定着させることで、機能改善に向けた良い流れを作れることと、リハビリもより効果的に進めることが可能となります。またリハビリ卒業後も、長期的に動作維持を図るためにも、正しい動作の定着は必須です。

ご利用者様紹介

【ご利用者様】50代男性 被殻出血 後遺症

【ライフゴール】通勤に耐えうる安定した歩行獲得。円滑な階段昇降獲得。

【リハビリ期間】24回プラン+16回プラン 4か月

【現病歴】

左被殻出血を呈し、急性期は保存で経過。その後、回復期病院を満期で退院。復職にむけて、当施設でリハビリ継続。

【身体機能・参加】

回復期では、車いすから屋外歩行を獲得。退院後は、装具なしで歩行が行えるものの、麻痺側の下肢のコントールは困難で、ロッキング動作が目立ちました。麻痺は中等度レベルで、体幹から下肢に筋力低下が残存し、足首のコントロールが困難。

【リハビリ内容】

歩行は、体幹から股関節に筋力低下がみられ、固定的で円滑な歩行が困難でした。

麻痺のレベルも中等度で、足首の上げ下げが困難だったので、麻痺に対しての神経筋促通と、歩容修正を初めに行いました。

悪い歩行のパターンでは、麻痺が改善するところも、硬いまま改善することが出来ないため、麻痺の改善とともに、歩容修正を図ることで、相乗効果を生み出すことが出来ました。

麻痺へのアプローチは、痙性(麻痺による筋緊張)に対してストレッチングをすることと、電気刺激(IVES)を使用することで、つま先が上がるまでに改善しました。

麻痺は残るものの、通勤に耐えうる歩行距離と歩行速度改善を図ることができ、無事復職を迎えることができました。また最終的に、運転免許の更新も果たすことが出来ました。

神経筋促通、電気刺激IVES動画

“痙性の抑制”と“随意性の向上”を図り、動作獲得を果たしました。

麻痺のレベルは、人ぞれぞれですが、初めにつま先が上がらない状態であった足首が、電気刺激を用いる事で、上がるようになりました。

初めにつま先を上げる動作感覚を養ったのは、電気刺激の助けが大きくありました。

開始時:つま先が上がらない。

↓

1ヶ月後:つま先が上がり初める。

↓

2ヶ月後:足の上げる下げるの強弱がつく。

↓

3ヶ月後:指が上がり始める。

リハビリベースの体験リハビリしてみませんか?

☟お問合せはコチラ☟