冬に気を付けたい病気

冬に起きやすい病気とは?

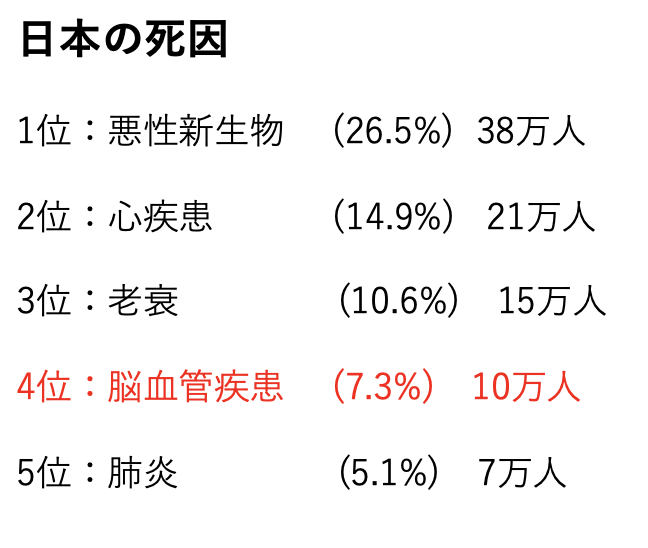

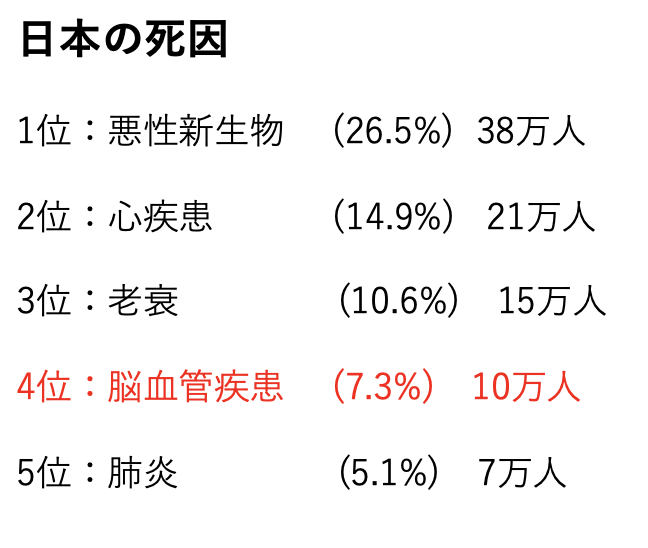

病気には、季節性のものと、そうでないものがあります。季節性とは、四季により病気が起きやすくなる傾向があることを指します。日本国内の死因として、1位にガン、2位に心疾患、3位に老衰、4位に脳血管疾患が挙げられます。この中でも、ガンは季節による死者数の変化はみられませんが、心疾患などの循環器疾患や脳血管疾患は、他の季節と比較し、冬の方が、死者数が多いことが統計の中で明らかになっています。

脳血管疾患では、特に、脳出血とくも膜下出血において、冬季に発症頻度が高い傾向にあります。脳梗塞は、特に年間を通して発症し、強く季節性を示していないのも特徴ですが、心疾患に伴い、リスクが高まる病型もあります。それは、心原性脳塞栓症と呼ばれ、冬場により多くみられる不整脈から生じるため、季節性が認められます。

冬の寒さに対して、引き起こされる心疾患は、代表的なものとして、心筋梗塞、心不全があげられます。他の季節に比べても1.5倍程増加するため、血圧管理や日常生活で、気を付けるべき点があります。

今回は、冬に起きやすい病気の特徴や発生機序から、気を付けるべき点を予防的観点から紹介させて頂きます。

冬になぜ、よく起こる?

冬は、なんといっても厳しい寒さから、血管が収縮し、血圧が高くなりやすく、脳血管疾患や心疾患の数が他の季節に比べて、多く起こります。

分かりやすい例として、冬場の血圧変動から引き起こやすい現象であるヒートショックがあげられます。みなさんも、この言葉を一度は聞いたことがあるかもしれません。ヒートショックの多発例としては、入浴時が挙げられます。居間で身体を暖めてから、寒い脱衣所や浴室にいくことで血管が収縮し、一気に血圧が上昇します。そこから熱い湯に、入り急激に血管を拡張させることで、血圧が低くなり、意識消失が浴槽内で起こってしまいます。意識消失からそのまま、溺れて死んでしまうことが、冬場特に多いです。逆の現象としても、入浴中、血管が広がり血圧低下した状態から、寒い脱衣所に移動することで、急激に血管収縮し、血圧が高くなる状態もあります。元々、基礎疾患として、高血圧をお持ちの方は、ヒートショックにより更に血圧が高くなり、脳出血や心筋梗塞などが引き起こされる頻度が高まってしまいます。このように寒暖差が強くヒートショックが起こる環境が、冬場は多いため、ヒートショックが起こらない環境を、つくっていくことが冬場の予防策として非常に大切になります。

高血圧性脳出血

脳卒中の中でも、脳梗塞に次いで発生頻度の高い病型として脳出血がありますが、動脈瘤破裂によるものや、高血圧により引き起こされるものなど、誘因は異なります。冬場の寒さから血圧があがり、それが脳出血の引き金となってしまっています。高血圧性脳出血は、季節問わず一年中、血圧管理などから気を付けたいですが、冬場の寒さから血圧の上昇は避けられず、出血を起こすリスクがどうしても高くなります。水分摂取など、その場のリスク回避もできますが、やはり日頃の食生活や服薬管理など、基本的な健康習慣を身に着けることが大切です。

心筋梗塞

狭心症や心筋梗塞は、心臓にある冠動脈が閉塞し、心機能の低下や、不整脈を引き起こします。もともと動脈硬化や、狭心症、心不全を持病としてお持ちの方は、とくにヒートショックなど、血圧に負担のかかる環境下では、負担が多くなります。冬季は特に、不整脈が起こりやすくなるため、心原性脳塞栓症が起こるリスクも高まります。

これらの季節的のある病気の特徴として、血圧に負担のかかる寒い環境にリスクが存在していることと、元々、高血圧や糖尿病、狭心症など、基礎疾患を持つ方々は特に、注意が必要な季節と言えます。

次は、基礎疾患をお持ちの方や、60歳以上の高齢者に向けて、冬の起こりやすい病気に対して、できることや予防策をご紹介させて頂きます。

冬の病気を予防するために

まずは、ヒートショックなど過度に血圧変動を生み出す環境に気を付けて下さい。

ヒートショックを防ぐ10箇条

1)冬場は脱衣室と浴室を暖かくしておく。

2)風呂の温度は38~40度と低めに設定。

3)入浴時間は短めに。

4)入浴前後にコップ一杯の水分を補給する。

5)高齢者や心臓病の方が入浴中は、家族が声を掛けチェック。

6)入浴前にアルコールは飲まない。

7)入浴前後の血圧チェック。(収縮期血圧が180mmHg以上または拡張期血圧が110mmHg以上ある場合は入浴を控える。)

8)ゆっくりお風呂から出る。浴槽から急に立ち上がらないように。

9)居間や浴室の温度をみえるようにする。

10)夕食や日没前の入浴。(午後2~4時ころがおすすめ)

リスクのある方は、上記のように工夫を凝らすことで、危険回避することもできますが、根本的に背負われているリスクに対しても改善が必要かもしれません。

生活習慣病の予防

以下の項目に当てはまる方は、冬場特に注意が必要です。

高血圧、糖尿病、脂質異常症、メタボリックシンドローム、動脈硬化

高血圧の方は、医師から降圧剤の処方をもらい、血圧管理が大切です。食生活の中でも、塩分を控え、一汁三菜のバランスのとれた食生活を推奨します。食事に関しては、より細かく下記にて述べていきます。

重要な栄養素

次に、リハビリをより効果的に進めていくために、具体的にどの栄養素が必要でしょうか。

最近は、特定健康保険食品(トクホ)、機能性表示食品など、科学的な根拠に基づいた商品が多く出されるようになりました。他にもサプリメントなど、健康にまつわる多種多様な商品が出されていますが、基本的には、バランスの取れた適量の食事を摂るが一番大切です。

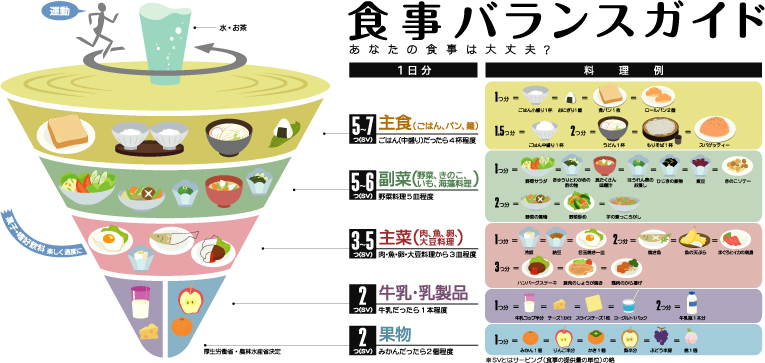

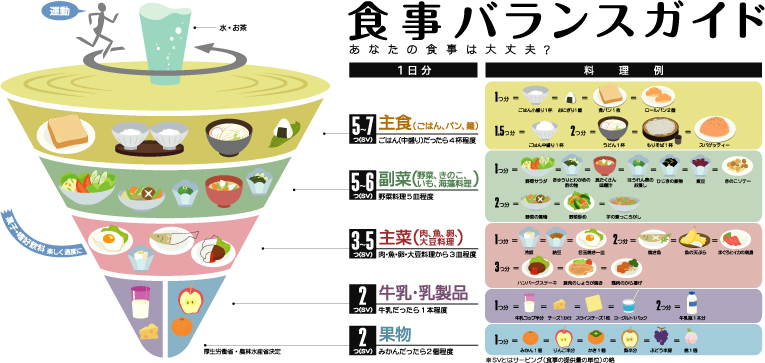

バランスが摂れた食事とは、「一汁三菜」のことを指します。主食の炭水化物、三種類のおかず、一つは主菜となるお肉や魚などのタンパク質、残りの二つ目は野菜となります。詳しくは、農林水産省に食事バランスガイドをご参照下さい。

食事バランスガイド(厚生労働省)

主食5~7V + 副菜5~6V + 主菜3~5V + 乳製品2V + 果物2V

上から主食である炭水化物、二つ目のおかずとしてサラダや、お浸し、煮物、三つ目にメインディッシュとなる肉や魚などのタンパク質が挙げられます。一日に必要な、割合が○Vで表示されており、代表的な栄養素が含まれる食材と、摂取すべき割合が示されています。

具体的な食事量カロリーは、先ほど述べたリハビリを通して目指すべき、体重の増減によります。あくまでも目安となりますが、年代別の平均消費カロリーは下の図の通りになります。具体的な、一つ一つの食事にかかるカロリー数は、文部科学省の日本食品標準成

分表をご参照下さい。(https://www.mext.go.jp/a_menu/syokuhinseibun/mext_00001.html)

●年代別平均消費カロリー(厚生労働省)

20代 1750~2300kcal

30~40代 1700~2250kcal

50~70代 1650~2050kcal

70歳以上 1350~1600kcal

特に、筋力強化には、肉や魚などのタンパク質が欠かせません。実際には、筋力がついてくるのは、リハビリを開始してから、8週〜12週かかると通例で言われています。 筋力強化や、動作練習をすることで筋の発火頻度(神経と筋の伝達)が向上し、2週間目でも向上がみられますが、純粋に筋肉が大きくなるのは2ヶ月以上を要します。

その過程でも、上記のエネルギー源となる炭水化物を摂り、運動量を挙げていくことと、2ヶ月の経過でタンパク質から、筋肥大を作っていく。

この基本的な、摂取と消費カロリーのバランスと、栄養素のバランスをとることが、リハビリを効果的に進めていくために欠かせません。

注意すべき食事

日本は、透析患者が他国と比較し、非常に多いことでも有名です。透析にいかないまでも、腎不全の予備軍は、8人に1人いるとも言われています。理由としては、背景に糖尿病や高血圧の人が多いという理由もあります。脳卒中の起こる前の予防から、再発予防、糖尿病などの生活習慣病を防ぐためにも、食事と運動は欠かせません。

では実際に注意すべき食事として、塩分過多な食事、食品添加物を多く含むファーストフード、または無機リンを多く含む麺類や加工食品などが挙げられます。もちろんお酒も含まれますが、特に塩分や脂が多い食事はご存知の通り、高コレステロール結晶、高血圧を引き起こし、脳卒中につながるリスクが非常に高いです。脳卒中後の再発を防ぐためにも、食事の管理は非常に大切です。

脳卒中を防ぐ栄養素

血圧を抑える、脳卒中のリスクを低下させる栄養素として、K、CA、Mgが効果的というデータがあります。日常的に消費される食品を上げると、牛乳やヨーグルトなどの乳製品が、脳卒中のリスクを抑えられるという結果があります。55〜68歳の3150人の中年日本人を対象とした調査では、牛乳を飲んでいない人は、2杯以上牛乳を飲んでいる人に比べて、2倍以上、脳卒中を経験しているという事実もあります 。中には、それぞれ運動習慣や、体重、脳血管疾患のある家族歴な様々な因子が背景としてありますが、日常生活で消費される食品に焦点を当てると、脳卒中のリスクを回避できる栄養素が存在します。他にも野菜や果物、海藻類に多く含まれるカリウムも、血圧を抑える、そして脳卒中のリスクを低下させる働きがあると言われています。カリウムの含有量が多い食材として、ほうれん草、アボガド、ごま、アーモンド、カシューナッツなどが挙げられます。

良い習慣を身に着けるために

色々と持病をお持ちの方や、日頃から予防の心がけをしている方はたくさんいらっしゃると思います。中には、食事や運動など、気を付けなくてはいけないとわかっていても、どうすればいいのかわからない。なかなか一人で管理することが難しいと感じている方もたくさんいらっしゃると思います。

リハビリベース国分寺では、脳血管疾患から、整形外科の術後、または予防目的まで、幅広い方々に通って頂いております。現在のお身体の悩みから、日頃の生活週間のサポートまで、携わらせて頂くことで、身体の好循環を生み出していきます。

リハビリでのお悩みや、運動、予防に関してのご相談があれば、お電話や体験にてご相談承っております。

リハビリベースの体験リハビリしてみませんか?

☟体験ページはコチラ☟