くも膜下出血 水頭症合併 ~歩行獲得までの道のり~

今回は、脳卒中のあらゆる病型の中でも、くも膜下出血について、病型と後遺症につい述べていきます。

また、後半は当施設に通われている、くも膜下出血を呈した方に対してのリハビリを紹介させて頂きます。

くも膜下出血とは?

くも膜下出血は、血管が破れ、脳が覆われているくも膜の内側に、血液がたまり、引き起こされる脳血管疾患の一種です。脳皮質内で引き起こされる、頻度が高い被殻出血や、視床出血とは異なり、脳細胞へのダメージというより、脳が圧迫されることで、歩行や意識障害などの後遺症が引き起こされる病型です。下図のように、出血により血が溜まる部分が異なり、脳卒中の中でも、病型により、症状や予後は様々です。

くも膜下出血は、脳卒中の中でも、1割を占める病型になります。発症頻度としては、男性は50代、女性は60代でピークを示し、60歳以降で女性が占める割合が増えてきます1)。病型として割合は低いものの、予後としては25%以上の割合で予後不良というデータがあり、脳卒中の中でも、重症化しやすい病型と言えます2)。後遺症は、他の病型と比べ、片麻痺などの身体が動かしづらくなる運動麻痺ではなく、意識障害や歩行障害を呈するのが特徴です。

図1:脳卒中の発生機序

重症度や予後の決め手

年々、死亡率から受傷者率は、減少傾向にあり、発症から救急にて搬送されるスピードや、クリッピングなど手術の充実性が減少傾向に働いています。くも膜下出血の多くは、脳動脈瘤破裂により、脳全体に多量の出血が広がります。そのため、救命や重症度を軽くするためには、出血後の時間が勝負となります。

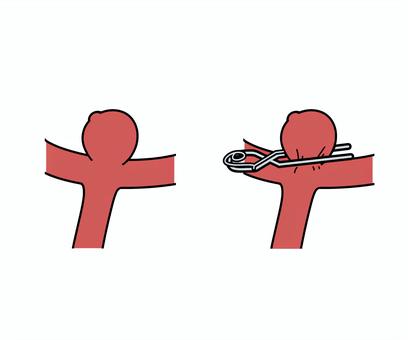

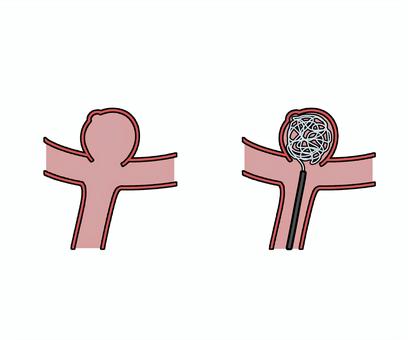

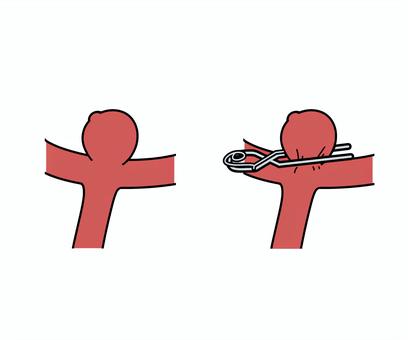

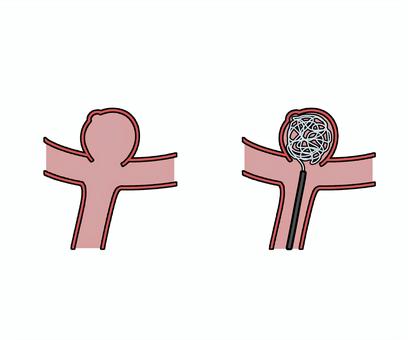

図2のように、くも膜下出血後の処置は、以下の割合を示します。初めに出血後、開頭や内視鏡手術を行わずに、経過をみることを保存と言います。次に動脈瘤に対しての処置は、コイルやクリッピングと呼ばれる処置があります。コイルは動脈瘤の中を詰めていくことで、動脈瘤のふくらみの部分に血流がないように遮断します。クリッピングは、動脈瘤の手前を、袋を閉じるようにクリップで止める術式になります。ドレナージとは、くも膜下出血の急性水頭症を引き起こさないためにも非常に大切な処置になります。脳内の出血量が多いと、脳室の拡大も認められ、水頭症を合併するケースがあるからです。

大まかな予後予測になりますが、予後良好は58%、著しい予後不良は28%と全国をみてもこのような割合を示します1)。この著しい予後不良の中でも、正常圧水頭症を合併しているケースが多いです。

クリッピング

コイル

この先は、当施設に通って頂いているくも膜下出血術後、水頭症を合併した方の、リハビリ過程をご紹介します。

【症例】50代男性 くも膜下出血後遺症 正常圧水頭症合併

【ライフゴール】外で歩けるようになりたい。

【リハビリ期間】再手術の期間を入れ1年 24回プラン × 2

【現病歴】

くも膜下出血呈し、開頭術施行。その後、6カ月の回復期病院の入院期間を経て、当施設にてリハビリを継続。リハビリ開始から3か月経過し、正常圧水頭症と脳内血管のバイパス手術のため、再手術となる。その後自宅退院し、状態が安定し、再度当施設にてリハビリ再開となる。

【身体機能・参加】

リハビリ開始時は、車いす移動でした。前傾姿勢が強く、倒れないように多くの介助が必要で、初めは10m程度の屋内歩行がやっとな状態でした。水頭症を合併し、覚醒や注意など高次脳機能障害もあり、発語も乏しかったです。歩行障害が残存し、予後不良との診断の中でしたが、運動量を多く取り、介助下でしたが最大300m程度屋外での歩行が行えるようになりました。その後、水頭症の経過が変わらないため、再手術を行い、回復を待って、当施設にてリハビリ継続となりました。

【ライフゴール達成】

現在は、屋外歩行見守りで、最大1km程度、目標を達成してきました。これからは、さらに歩行量を延ばしていくことと、単独へ安定した歩行が行えるように、もう1回継続してリハビリ行っていきます。諦めずに、目の前の課題を一つずつクリアし、より高い目標を目指していきます。

【Before & After動画】

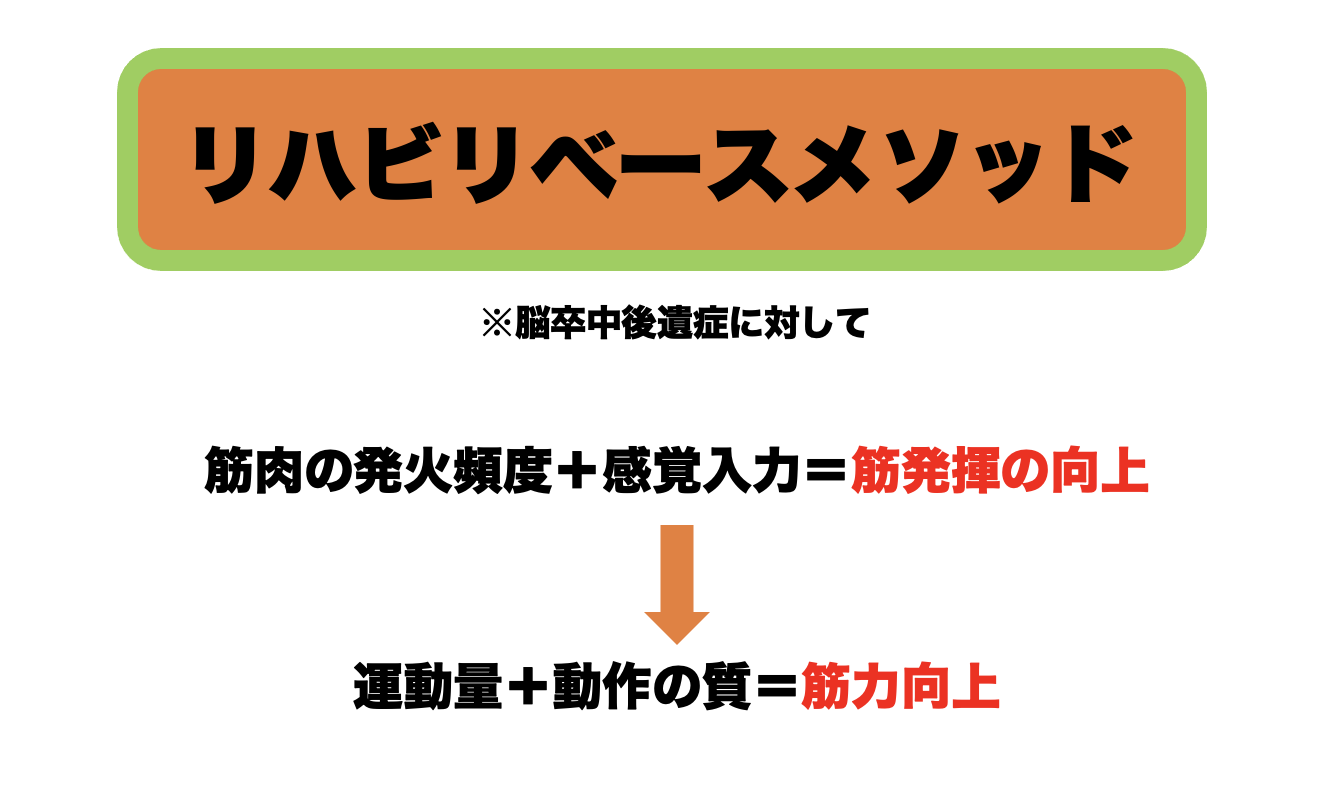

リハビリベースメソッド体験

脳卒中の後遺症に対して改善を図ることは、リハビリの即時的な効果も得られますが、生活の再獲得を図るには、長期戦となります。一度、リハビリベースにて体験をして、後遺症に打ち勝つリハビリをしてみませんか?

麻痺などの後遺症に対しての克服方法、リハビリのプロセス、予後予測まで。個々のリハビリを、目標達成までオーダーメイドで組ませて頂きます。

リハビリベースの体験リハビリしてみませんか?

☟お問合せはコチラ☟