冬は、麻痺側が硬くなる?その解決法とは。

「夏、秋と順調に来ていたのに、冬になり思うように手足が動かなくなってしまった。」

「寒くなるにつれて、麻痺側が冷たくなり、筋肉が硬くなってしまっているような気がする。」

脳卒中後遺症をお持ちの方は、冬の気温低下に伴い麻痺の後遺症による筋緊張に悩まされることが多々あります。

これは、気温が低くなると、麻痺側の緊張が強まるメカニズムが証明されております。冬は低い外気温のため、避けては通れない現象ともいえます。

そうは言っても、冬にリハビリのパフォーマンスを下げることは避けたいですし、リハビリで機能改善を図るために、対策をしていくことは、十分に可能です。

今回は、後遺症において筋緊張が高くなるメカニズムから、そのオススメの対策方法ベスト5を、ご紹介させて頂きます。

後遺症による麻痺側の筋緊張とは?

脳卒中後遺症として、脳梗塞や脳出血を起こした反対側に片麻痺を呈し、筋緊張が高くなるケースが非常に多いです。この麻痺の後遺症は、”弛緩性麻痺”、”痙性麻痺”の2種類があります。言葉の通り、前者は麻痺により筋肉が弛緩し、力が入りづらい状態を指します。後者の痙性麻痺は、脳卒中により持続的に筋収縮が起こり、筋緊張が高い状態を言います。この麻痺の後遺症による、筋緊張の高さは、「痙性」、「固縮」の2種類があります。この2点の違いは、神経の経路によって分類されますが、両者の境が不明瞭なケースもあり、総じて筋緊張が高く、運動に支障を来す後遺症として、解釈されます。

この痙性や固縮といった、脳の神経障害は、持続的に筋肉が収縮するように神経伝達されており、服薬による薬物療法や、リハビリによって改善させる運動療法、電気刺激なども含まれる物理療法が手立てとして挙げられます。この物理療法の中には、温熱療法が含まれ、麻痺側を温めることで、筋緊張を緩和する効果が証明されています。

冬季に筋緊張は高くなる?

麻痺の後遺症をお持ちの方は、経験したことがあるかも知れません。日により、麻痺側の筋緊張の状態が変わる、特に冬は硬くなってしまうといった経験はありませんか。逆に、温かいお湯につかり、筋緊張が高い部分を温めることで、筋肉がほぐれる感覚がありませんか。これは、実際に筋緊張が緩和されるメカニズムとして証明されています。

先ほど述べた痙性や固縮といった筋緊張は、脳卒中により脳の神経路が障害され、筋肉が持続的に収縮するように持続的に指令がだされている状態です。温かい物や、温水に浸かることで、持続的な収縮指令を弱め、筋緊張を緩和する働きがあります。

筋緊張の状態は、外気温に非常に左右されやすく、冬季は痙性麻痺をお持ちの方は、歩きづらさや、動作のしづらさが特にみられることが多いです。リハビリの過程では、なるべく筋緊張を落とした状態で行いところですが、冬季は通常よりも筋緊張が高い状態からリハビリを行うため、苦労されるが方が多いです。

冬季は筋緊張があがる傾向ですが、リハビリの歩みを止めることはありません。筋緊張をコントロールするには、いくつか大切なポイントがあるので、次に述べていきます。

冬季の筋緊張、克服方法ベスト5

1. 体を温める

すごく初歩的なことかもしれませんが、身体を温める方法や、その後に出来ることがたくさんあります。お風呂に浸かり、身体が温まった後に、ストレッチングを入念に行います。先ほども述べた温熱療法の効果として、筋緊張が緩和されたタイミングで、筋肉を伸ばすことで、可動域が広がり、動作がしやすくなります。もう1点は、動いて身体の代謝を上げることです。筋緊張が高いと動作がしづらく、活動量が低下しがちですが、筋緊張を上げる悪循環となってしまいます。硬くなった筋肉を少しでも動かす。そして温かくなってから、ストレッチングで柔軟性を高めることが、悪循環から抜け出すコツです。

2. 相反抑制

先ほども述べた、麻痺の筋緊張は持続的に収縮が指令として送られています。指や腕、膝や足首に硬さがある場合は、反対方向へ多く動かすことで、筋緊張を緩和することができます。これは、相反抑制と呼ばれ、筋緊張が起こっている反対の動きをすることで、緊張が和らぐ機序を利用した、有効な方法です。膝が伸び、足首も伸び切りやすい場合は、装具を装着し、立ち上がり動作などで、筋緊張をコントロールしてみて下さい。肘や肩が曲がり固まりやすい場合は、肘を伸ばす運動と、肩を真っ直ぐ挙上する動作を入念に行ってみて下さい。必ず動作を始める前に、準備運動として相反抑制を行うと、格段と筋緊張が落ちる感覚を味わえると思います。相反抑制が上手く行えず、動かすことが難しいケースは、下の手段があります。

3.電気刺激

よく低周波治療器を、耳にしたことはありませんか。電気刺激でも、周波によっては逆に筋収縮を強く起こすこともできますが、低い周波数では、筋緊張を緩和させる働きあります。低周波と呼ばれるものですが、麻痺の筋緊張に対しても、緩和させる働きがあるため、動作を行う前に痙性に筋緊張を抑えることで、本来の正しい動作へ導くことが可能です。

4.装具による抑制

筋緊張を抑える方法として、手や足の装具が挙げられます。手では、指を巻き込んでしまうことに対して、スプリントなど伸ばした状態を保つ器具があります。ナイトブレースとも呼ばれますが、夜間の手を使用しない時間帯に、筋緊張により可動域制限が生じないように、伸ばしたまま固定することができる器具になります。足も同様で、足首に対して、足関節用のナイトブレース装着し過ごして頂くこともあります。

5.電動マッサージャーの活用

筋肉をほぐす機器として、様々なマッサージ機器がありますが、麻痺の痙性に対しては、振動療法と呼ばれる振動をかけることで、筋肉が弛緩することが証明されています。振動マッサッジャーを筋緊張の高い部分にあてるだけで、筋緊張を和らげることができるので、試してみて下さい。

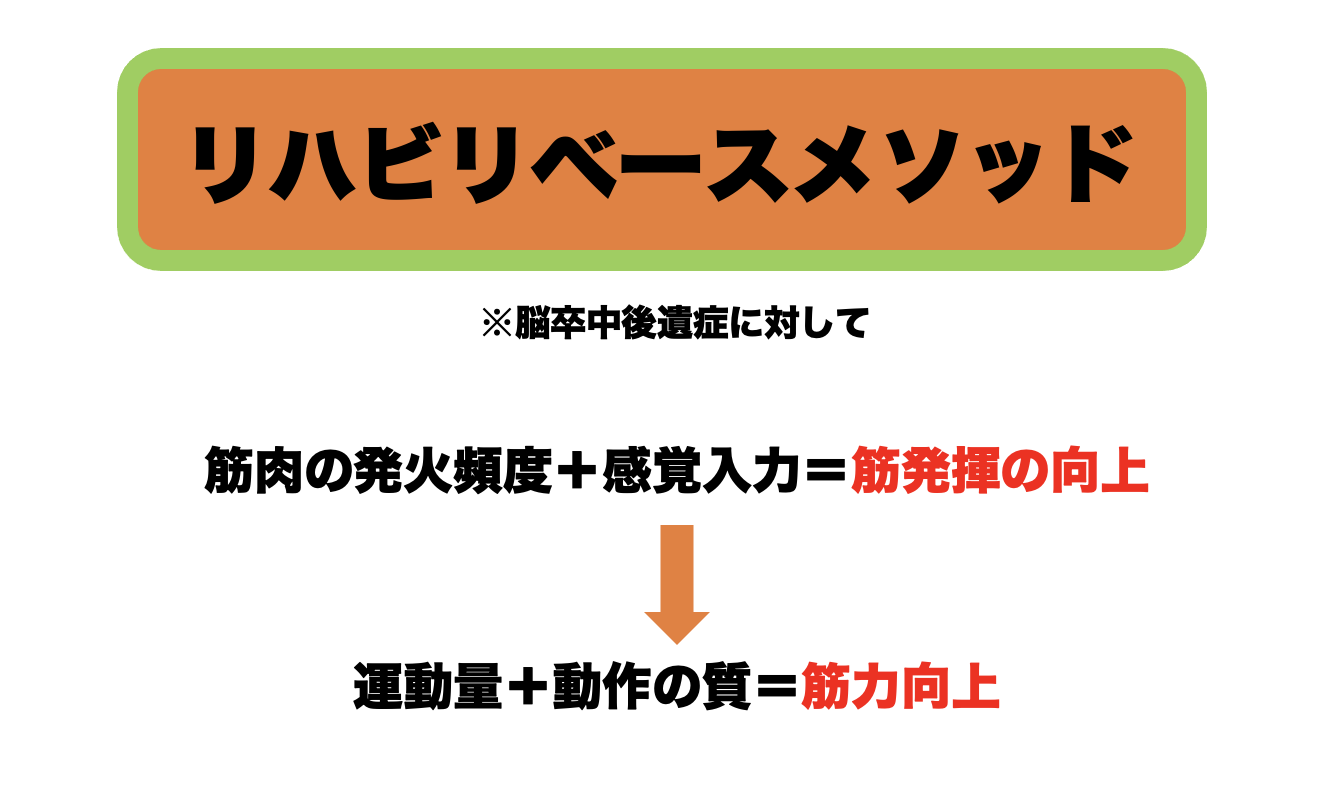

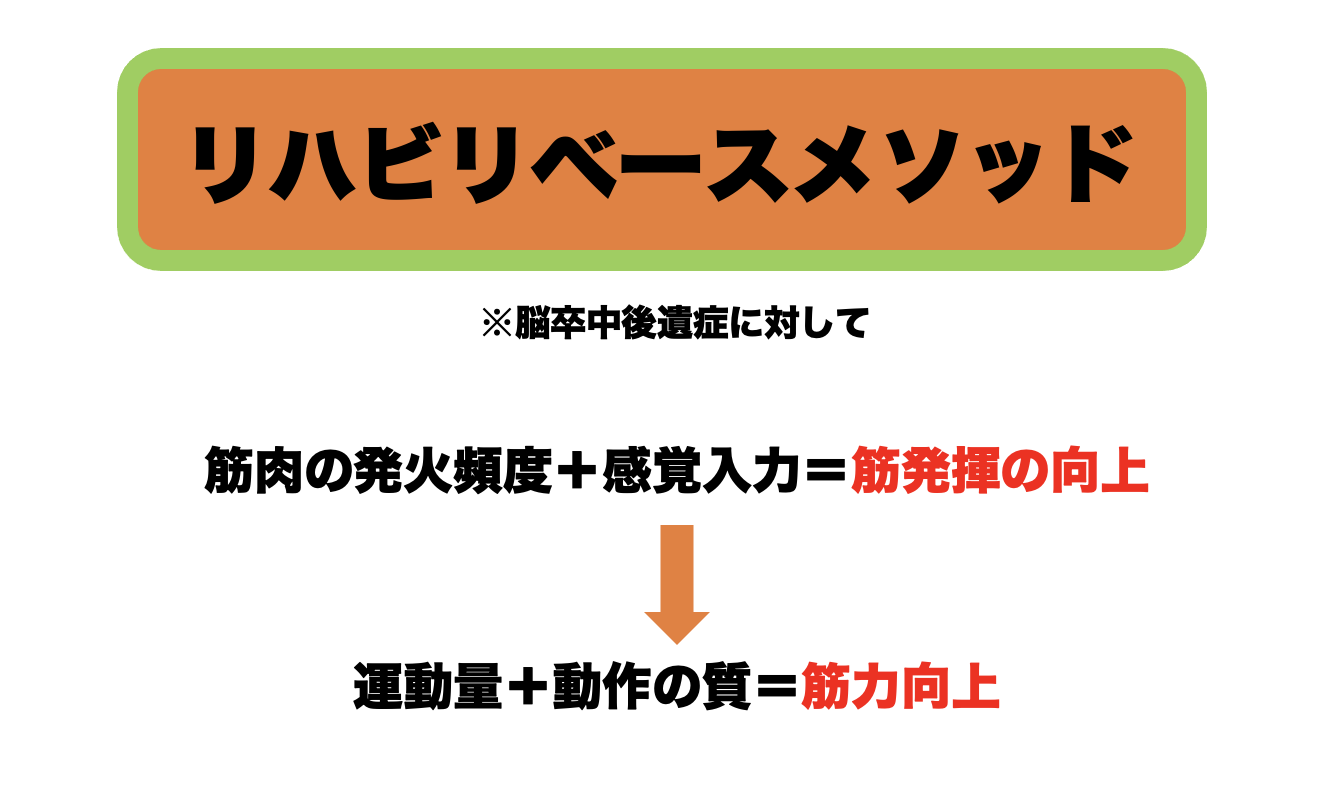

リハビリベースメソッド体験

脳卒中の後遺症に対して改善を図ることは、リハビリの即時的な効果も得られますが、生活の再獲得を図るには、長期戦となります。一度、リハビリベースにて体験をして、後遺症に打ち勝つリハビリをしてみませんか?

麻痺などの後遺症に対しての克服方法、リハビリのプロセス、予後予測まで。個々のリハビリを、目標達成までオーダーメイドで組ませて頂きます。

リハビリベースの体験リハビリしてみませんか?

☟お問合せはコチラ☟