リアルな脳卒中が治る確率

リアルな脳卒中が治る確率

「脳梗塞が起こった。今後生活はどうなってしまうのだろう。」

「今後、どのくらいの確率で、回復するのか。」

今回は、脳卒中に起こりうる死亡率から、後遺症の重症度、予後予測まで、脳卒中のリアルな現状を述べていきます。

脳卒中と言っても、「脳梗塞」や「脳出血」によって、死亡率から、重症度による治る確率も、ある程度傾向が決まっています。また、脳卒中は、梗塞が起きた部位や、出血した量により、意識レベルや、麻痺の状態、高次脳機能障害など、症状は様々です。

脳卒中の分類から、初期評価、それから予後どれだけ動けるようになるのかを、数字を持って述べていきます。

脳卒中患者の生存率は?

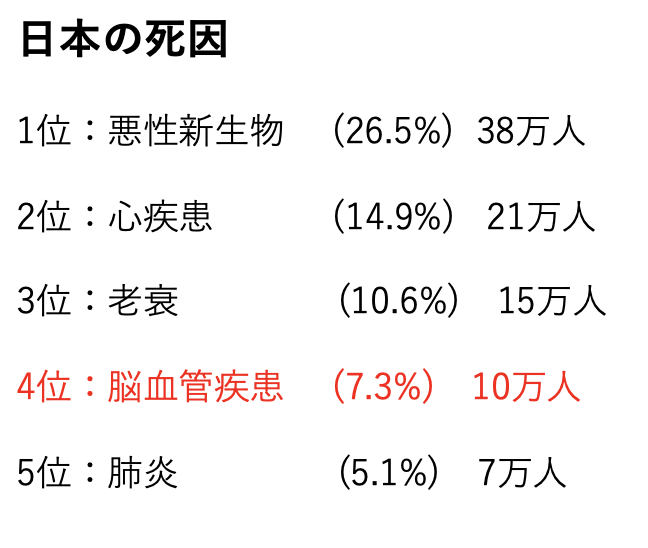

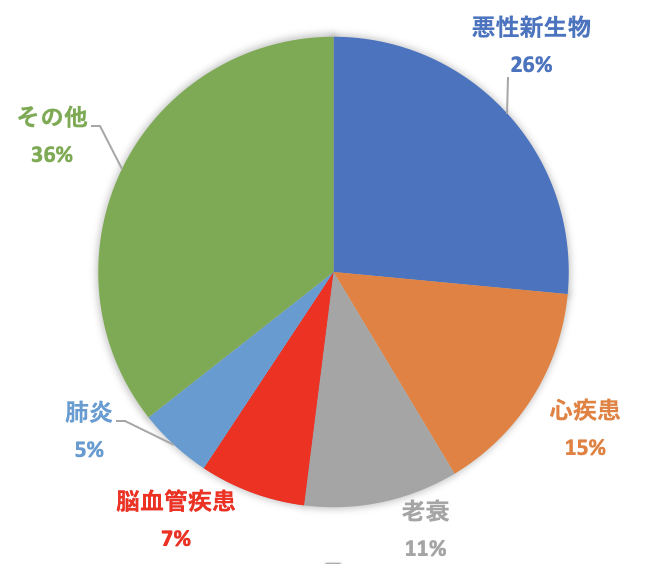

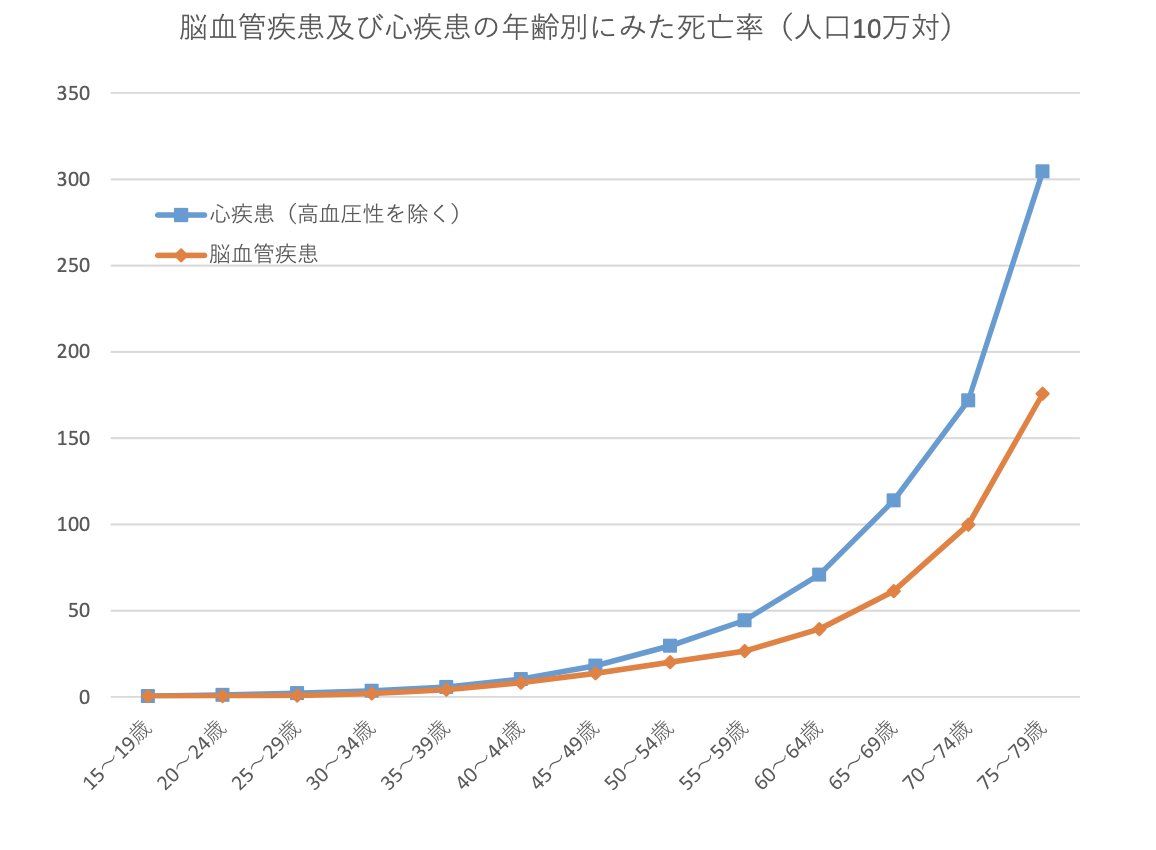

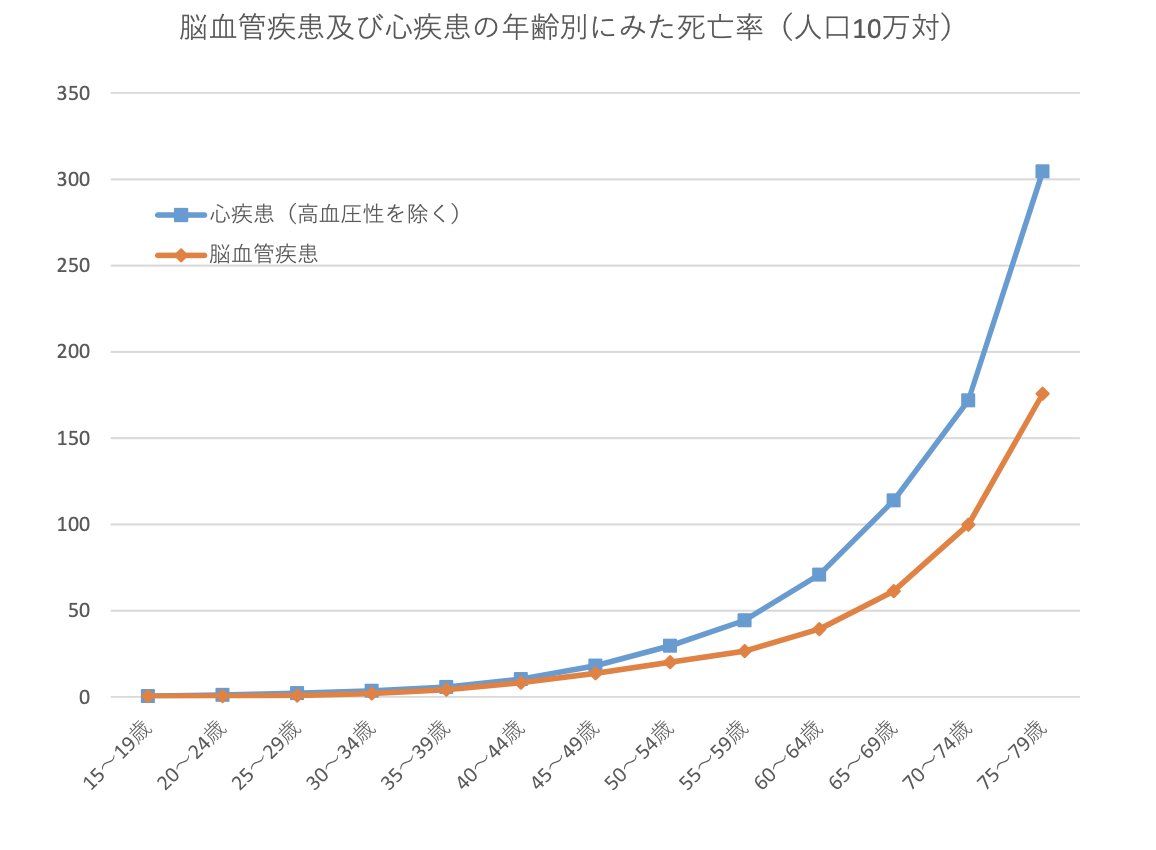

脳卒中の中には、どの病型も死に至るケースがある程度の割合でてきます。ご存知の通り、日本でも死亡患者のうち、脳血管疾患が第4位と上位にあります(厚生労働.2021)。特に、50歳以降になると、心疾患に続き死因第3位に必ず上がってきます。

重症度の確率にも関係しますが、生存率は年齢、全身の健康状態、脳卒中の病型、治療のスピードなど、いくつかの要因によって大きく異なります。「脳出血が起こり、発見が遅くなってしまった」、「心疾患から、脳梗塞が起こってしまった。」など、脳卒中に至る背景からも、治る確率は決まってきます。

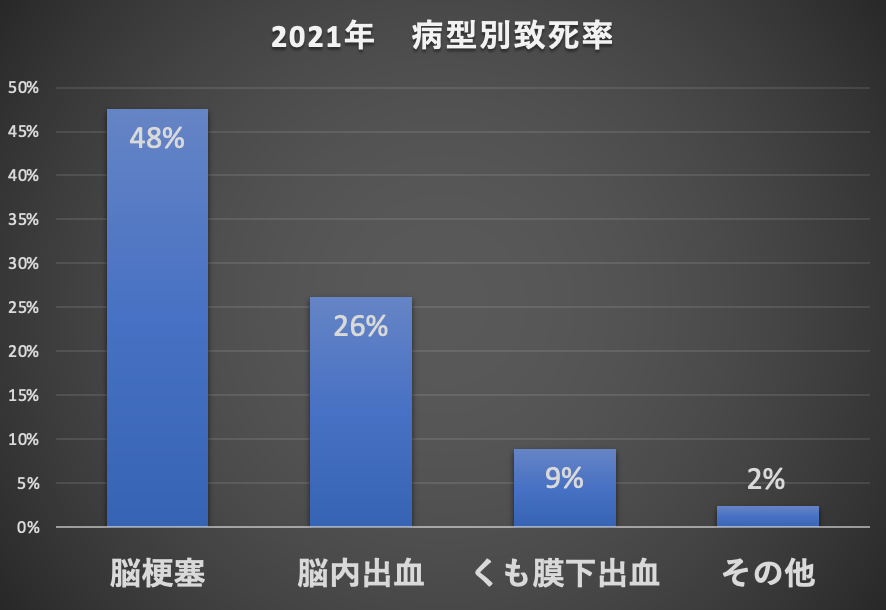

脳卒中の代表的な病型として、脳梗塞(47.9%)、脳内出血(26.5%)、くも膜下出血(9.5%)、その他の脳血管疾患(2.2%)と、死亡率の割合が挙げられます(厚生労働省「人口動態統計」.2019)。脳梗塞は、脳卒中の中でも、母数として発症頻度が高く、死亡する割合も脳卒中の中で一番多く占めます。

全体の数としては、脳梗塞が一番に上がってきますが、急性期の病院では、違う傾向にあります。

国立循環器病研究センターの報告では、院内の脳卒中発症後の死亡率は、脳梗塞(4.4%)、脳出血(16%)、くも膜下出血(26.6%)という順に示されています。脳梗塞に比べ脳出血、さらにはくも膜出血は、病型として重症度や、死に至るリスクが高いと言えます。

次は、より細かい病型から、脳卒中が引き起こされやすい傾向をみていきます。

脳卒中の病型別の特徴

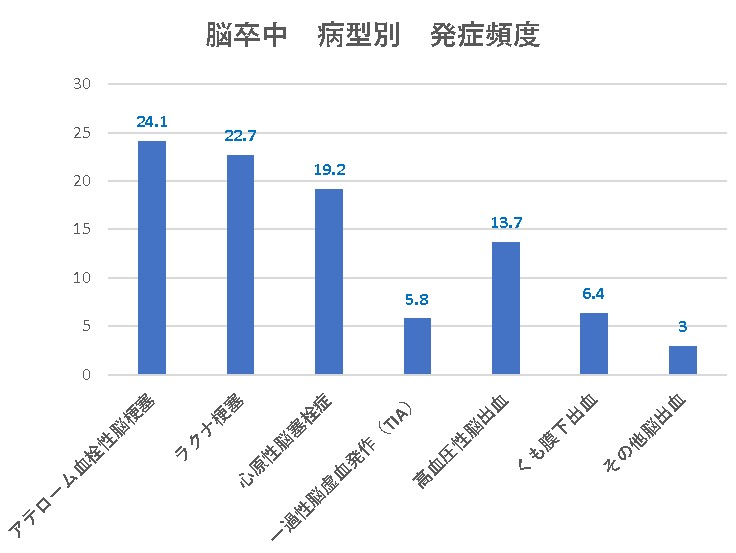

脳卒中データバンクによると、脳卒中の病型、発症頻度としては、アテローム血栓性脳梗塞(24.1%)、ラクナ梗塞(22.7%)、心原性脳塞栓症(19.2%)。次いで、高血圧性脳出血(13.7%)、一過性脳虚血(TIA:5.8%、くも膜下出血(6.4%)、その他脳出血(3.0)の順にあります。

特徴としては、心原性脳塞栓症の場合、60歳以降で年代別に急増し、80歳は30%と起こる頻度が高くなっています。心原性能塞栓症とは、心臓にできた血栓が脳に運ばれ、脳血管を詰まらせる病気です。

具体的な心疾患として、9割以上が心房細動と呼ばれる不整脈から起因し、心臓の老化に伴い増加する脳卒中の代表的なタイプになります。

心原性脳塞栓症の特徴として、重症度が比較的高く、多く介護を要する傾向にあります。

(厚生労働省「人口動態統計」2019年から抜粋)

脳出血、くも膜下出血では、60歳以下で発症する頻度が最も高く、それぞれ20%、13%と、他の病型と比較し、若い年層に起こる頻度が高いのが特徴です1)。

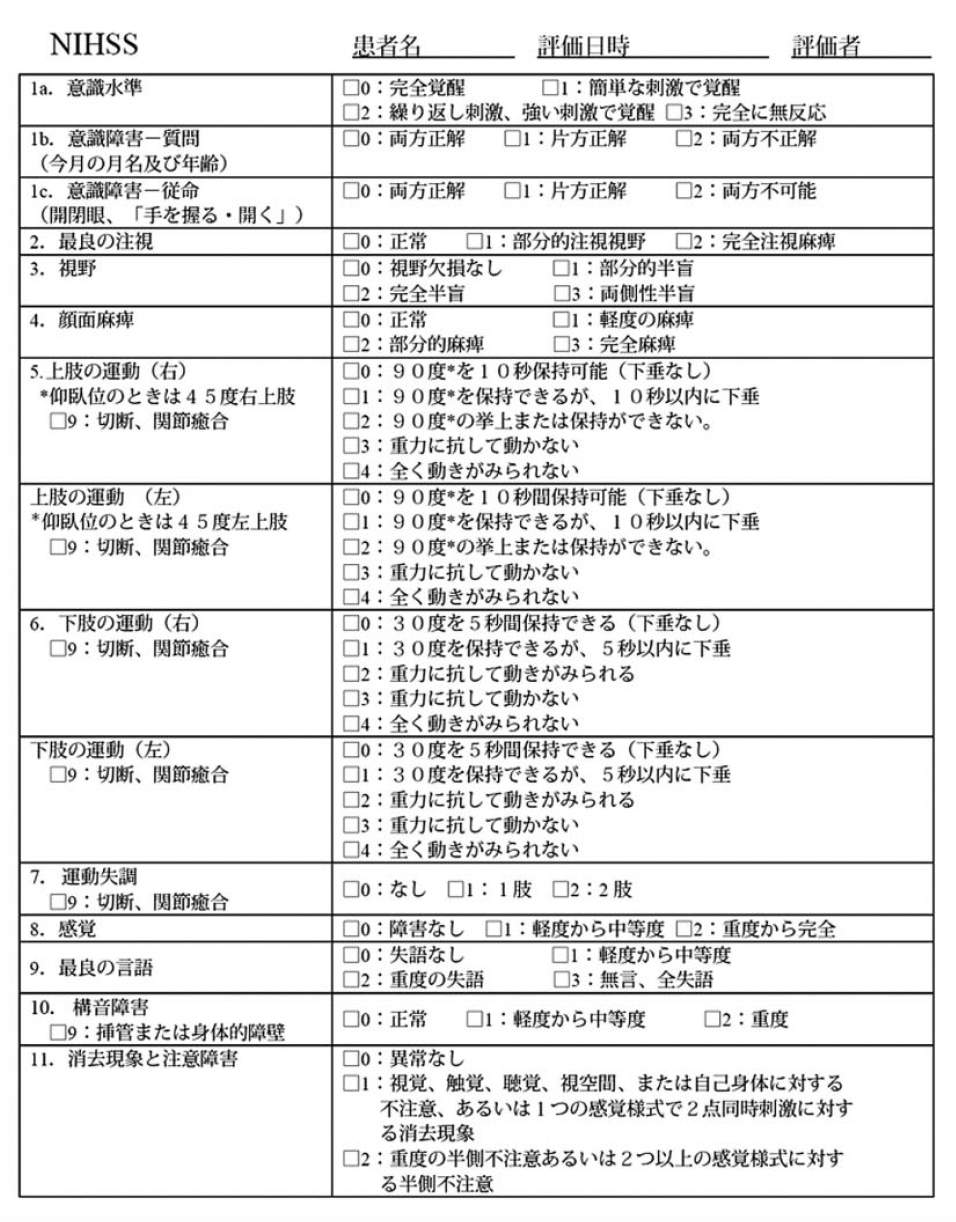

また下図の重症度スケールNHISSでは、11項目4段階で、麻痺の重症度を分類できる評価があります。この評価は、脳卒中患者に対して予後予測にも有で、信頼性が高いことが証明されています2)。

重症度分類は、軽症(1-5点)、中等症(6-14点)、重症(15-24点)、非常に重症(25点以上)となっています。脳出血の場合、5段階中のもっとも重い23点以上が、25%を占めております。

先程述べた心原性脳塞栓症も、20%と重症化する高い割合を示しています。他の病型では、TIAの場合は、4点以下の軽症が90%、ラクナ梗塞では70%と、軽症レベルが非常に多いのが特徴です。

歩行が可能か、予後判定

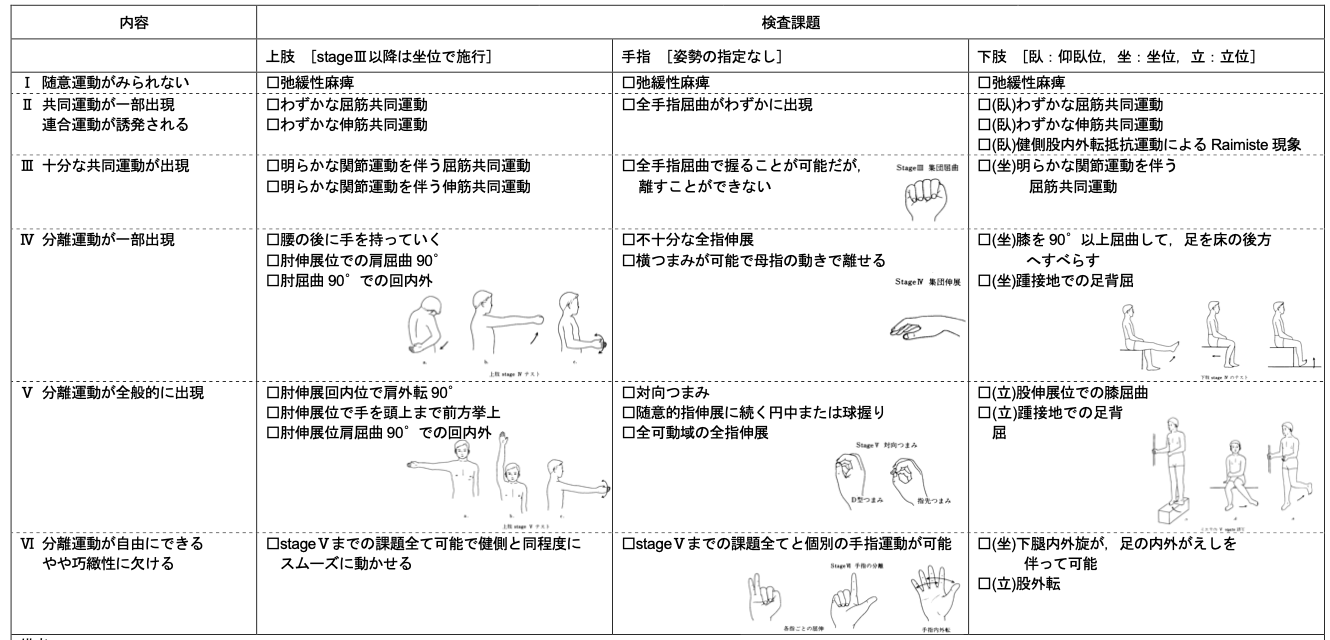

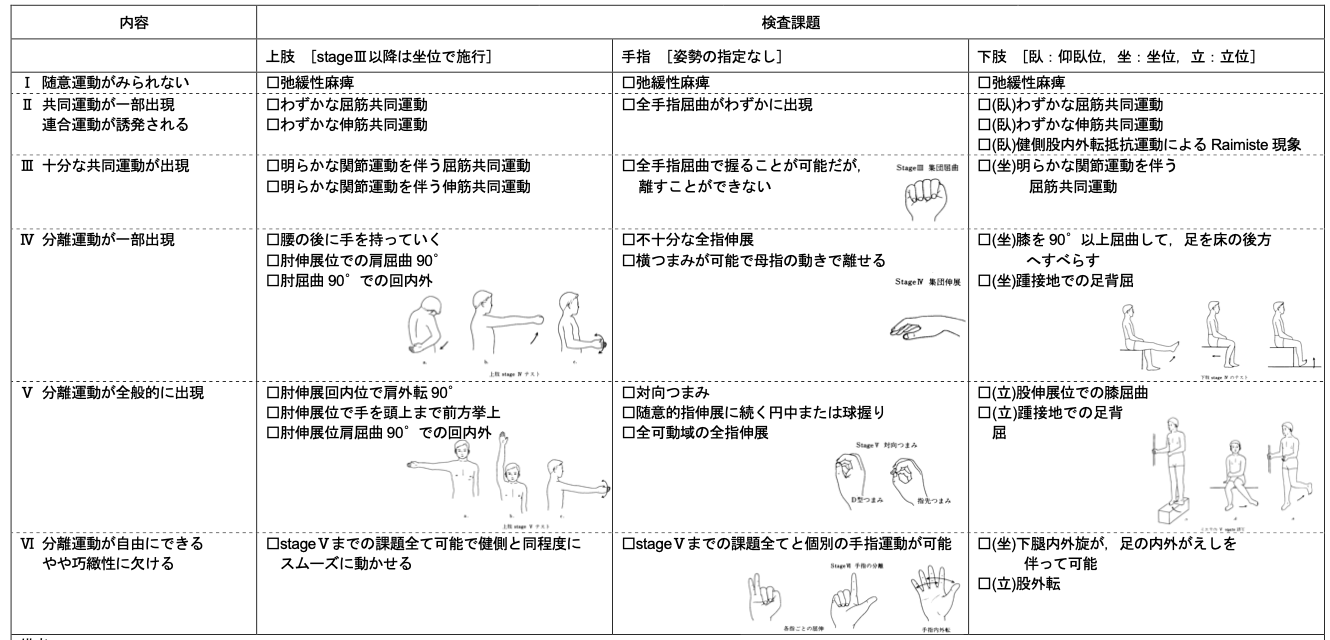

先程は、脳卒中の重症化分類としてNIHSSを用いましたが、脳卒中の後遺症を評価する部分として、麻痺のレベルを段階付けすることがよく用いられます。

麻痺のレベルから、実際に起き上がりから、立ち上がり、または歩くことができるかということの、判断材料となります。

代表的な指標として以下の2つ、BrunnStromStage(ブルーンストロームステージ)、Fugl-Meyer assessment(フューゲルマイヤーアセスメント)が挙げられます。

■BurunnStrom Stage (ブルーンストロームステージ)

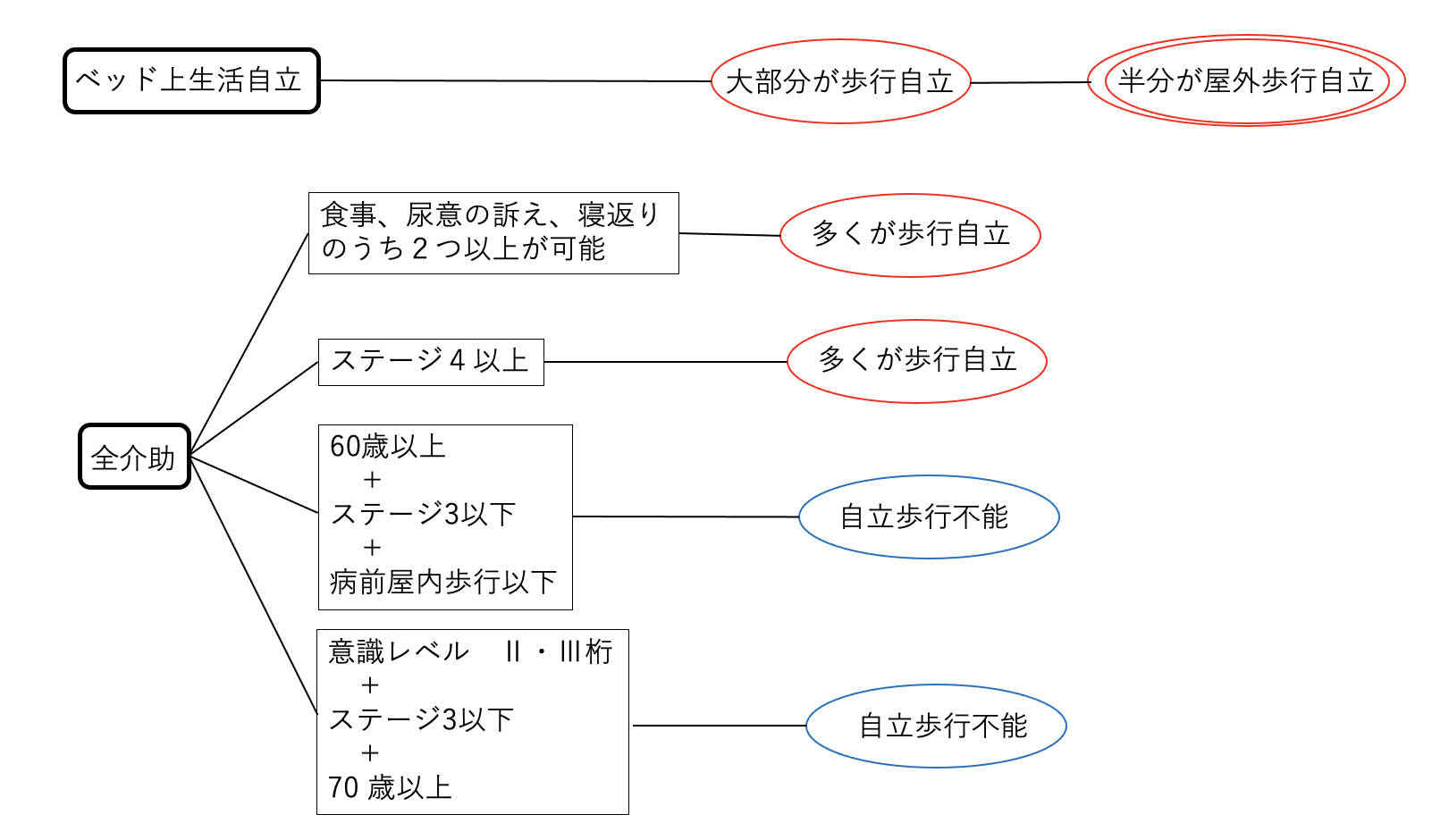

麻痺のレベルは、手と脚のそれぞれを6段階で評価していきます。大事な麻痺のポイントとして、「分離運動」と呼ばれる各関節が分かれて動くかどうかとういう点に着目しています。分離の逆は「共同運動」と呼ばれ、麻痺が重度で個々の関節を別々に動かすことができずに、共同的に曲げるか伸びるかの2パターンとなってしまっている状態を指します。やはり歩くことや、手を使うといった日常生活の動作は、「分離運動ができる」ステージ4〜5へ育てていくことが大切です。代表的な歩行自立の指標として、二木の、脳卒中が発症した1ヶ月で、今後歩行が可能かどうかの有無を、ブルーンストロームステージを使用して、予後予測を行う指標があります。

■二木の入院後1ヶ月、最終自立度予測基準

他にも、FMAやバランス指標であるBBS、日常生活指標FIMなどのテストを用いて、歩行自立度を評価する指標はありますが、全てを不足なく網羅する指標はありません。ある割合で、当てはまらずとも歩行を達成することができる、慢性期でも時間をかけて自立を図ることも可能です。あくまでも、多い確率として、入院時の設定として、ベッド周囲の動作が自立している、ブルーンストロームステージとして麻痺のレベルが4以上の場合は、歩行を獲得する確率が高い傾向にあります。

■BBSによる歩行自立評価

BBSとは、Berg Balance Scaleの頭文字をとった略で、項目は下記の通りです。14項目、各4段階評価、総合56点になります。各バランス課題を4段階評価し、総合得点から「転ばずに1人で歩くことが出来るか。」を判断します。

1. 椅子からの立ち上がり

2. 立位保持

3. 座位保持

4. 着座

5. 移乗

6. 閉眼立位保持

7. 閉脚立位保持

8. フェンクショナルリーチ

9. 拾い上げ

10. 振り返り

11. 360°の方向転換

12. 踏み台昇降

13. タンデム立位

14. 片脚立位

「カットオフ値」と呼ぼれる、言わば1人で安全にバランスが取れる合格点というものがあり、BBSは45点以上にて、1人でバランスをとり歩けると言われています。この数値は、実際の回復期病院にて取られた有効性の高い数値ではありますが、実際は自宅内の歩行など、伝いができる環境や、屋外で見守りにて行えるなど、歩行導入に対しては、必ず必要な数値ではありません。また逆に、数値が上回っているからといって、必ずしも転倒なく過ごせるといったことでもありません。認知機能や、また危険かどうか判断ができる危険認知、注意力など、高次脳機能も判定する上で重要な要素となってきます。

脳卒中の予後や回復の話になると、まず思い浮かべるのは「もう一度歩けるかどうか」という点が着目されると思います。発症後からの予後判定としては、ブルーンストロームステージに基づいた麻痺のレベルから、実際の歩行自立判定としてBBSが用いられます。このような指標を用いる事で、治る確率が上っているか、下がっているのか判断する材料になります。より確率を上げていくには、リハビリが重要なのは過言ではありません。脳卒中の病型の特徴から、致死率や重症度の傾向をみてきましたが、実際の予後予測では急性期を脱して、回復期入院後の評価から日を追うごとに、最終的な回復度合いは明らかになってきます。

リハビリベース国分寺の取り組み

リハビリベースでは、脳卒中が起こり、急性期から退院し、そのままリハビリに通われる方や、回復期以降もさらに上を目指しリハビリを求めて来られる方が多数いらっしゃいます。歩行はある程度獲得し、自宅で生活を送りながらも、リハビリを集中的に行いたい方。回復期を経て歩行を行えるようになったが、後遺症をもう一段階改善したい方。歩きだけでなくランニングも目指したい方。保険外では、それぞれの利用者様のニーズに合わせ、目標が実現できるまでリハビリで改善を図ることができます。

先程は、脳卒中後の回復として「1人で歩けるようになる」という点で、様々な評価指標を出していきましたが、単独歩行に到達しない重度〜中等度の後遺症をお持ちの方が、回復として諦めざる終えないということではありません。中には、脳卒中が起こり、意識レベルが低い期間が長く、リハビリを3年も受けられずに、覚醒が良くなってからリハビリを開始される方もいらっしゃいます。脳卒中の予後は、先程述べた麻痺の評価だけでなく、病歴や、家族構成、自宅環境、内科的疾患の状態など多様性を富んでいます。その中でも、「少しでもできること増やす。」、「長い時間をかけても歩けるようになりたい。」と、どの目標を持ち、どのように目指していくかで、後遺症との付き合い方は多く異なってきます。

今までの経過や、現在の悩み、今後の方向性をまずは、一緒に体験で共有しませんか?

重症度が高っかったのにも限らず、奇跡的な回復を遂げる。そのようなケースを生み出すのは、やはりリハビリの力にあります。「ダメだ」と言われたことに、まだ可能性が多くあるかも知れません。諦める前に一度、ご相談下さい。

予想をくつがえすリハビリ

先程も述べたように、多くのブルーンストロームステージにて、2や3レベルの人が歩けないかというと、そうではありません。麻痺に対して、装具や杖を使用し調整を行い、残存する機能を上手く引き出していくことで、歩行獲得を果たす方も多くいます。

それにも、麻痺に対して可動域改善を図ることや、筋力を上げる、動作を修正し獲得するといったリハビリを取り組むことで、可能となることがあります。通例では、回復期と呼ばれる発症後の6ヶ月が回復大きく見込める期間と言われています。

ですが、回復期を経た慢性期でも必要なリハビリを行うことで、麻痺の度合いや動作を改善できることは、エビデンスレベル証明されており、リハビリベースではそのノウハウが実在します。

歩けないから、終わりでない。。。

脳出血が起こり、なんとか命はとりとめたものの、重い後遺症を患ってしまった。麻痺のレベルも重度、高次脳機能障害もあり、歩行は難しい。それでも、出来る様になることはたくさんあります。寝返りから、車椅子への乗り移り。家族や介護サービスにて手を借りることが出来れば、様々な活動に広げることも出来ます。

歩けないから、リハビリは終わりではありません。助かったからこそ、やれることは無限にあります。自宅に戻っても、時間を経過しても治る確率を上げるリハビリを私達は提供します。

【参考文献】

1)山口修平. 小林祥泰.(2014)脳卒中データバンクからみた最近の脳卒中の疫学的動向.脳卒中36:378-384.

2)Brott, T., et al. Measurements of acute cerebral infraction: a clinical examination scale.

3)二木立. (1982).脳卒中リハビリテーション患者の早期自立度予測.リハ医学.19:201-223.

4)林真範. 太田郁. 回復期リハビリテーション病棟における脳卒中患者の歩行自立までの期間予測. 理学療法学. 第46巻第3号. 188-195.

リハビリベースの体験リハビリしてみませんか?

☟お問合せはコチラ☟

尾作研太 理学療法士

回復期病院にて4年間勤務、主に整形外科や脳血管疾患、脊髄損傷のリハビリに従事。海外の大学にて、ヘルスケアの学位を取得後、訪問リハビリと地域の介護予防に参画。脳血管疾患の方の動作獲得や、装具を含めた歩行の修正、社会復帰までサポートしている。