自分でリハビリできるの?

自分でリハビリって必要?

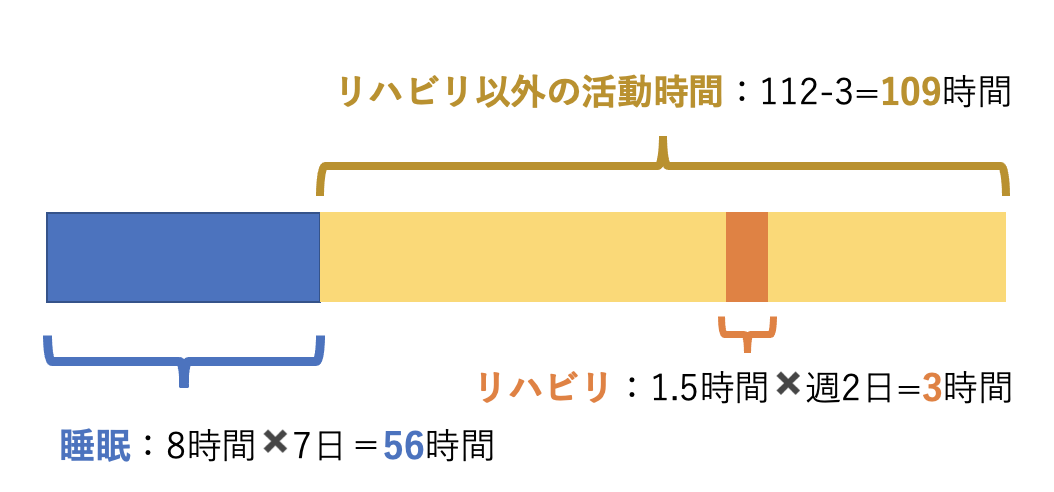

日々、リハビリを受けることで、身体機能の改善や動作獲得を図ることはできますが、実際のリハビリの時間は、日常生活のごく一部になります。1週間のうち、睡眠時間を8時間とすると、起きて活動している時間は残り112時間になります。

そのうち、リハビリベースで90分リハビリを週2回受けると、1週間のうち3時間になります。1週間の時間だけでみると、リハビリの時間は、非常に短いです。ですが、3時間のリハビリで、他の109時間の生活をいかに変えることができるか。

これには、動作を自ら意識することや、自身でのリハビリが必要になります。更には、自身のリハビリを行った分だけ、身体機能や動作改善は、より大きなものとなります。理学療法士と、マンツーマンでリハビリをすることも必要ですが、それをいかに他の時間で活かしていくかは、リハビリの経過で大きな差が生じてきます。

自主トレーニングの種類

理学療法士のリハビリは、大きく分けて、可動域訓練、神経筋促通、動作や歩行練習が代表的なものとし挙げられます。自主トレーニングとしては、主に可動域訓練と、動作練習をご自身で行ってもらうことが多いです。

可動域訓練

一つ目に、自主的に行えるリハビリとして、ストレッチングなどの可動域訓練があります。マンツーマンのリハビリでも、徒手療法と呼ばれる手による施術により、硬くなった筋肉や関節を伸ばし柔くする。麻痺の後遺症により高くなった筋緊張に対して、緊張を和らげ、関節の可動域を広げていく。より専門的な徒手療法によって可動域は改善されますが、毎日自宅でストレッチングを行うことも、とても重要です。日課のように毎日行ってもらうことで、より大きなリハビリの効果を生み出すことができます。

動作、歩行練習

ベッド上での寝返りから、起き上がり、立ち上がりから、歩行と様々な動作が挙げられます。これらの動作が、1人で自主トレーニングとして行えるかは、それぞれの麻痺の状態や、手すりなどを含めた環境にもよりけりです。脳梗塞後遺症の片麻痺を呈した方でも、手すりを使用し行うか、それとも手すり付近にて、フリーハンドで行うかは、1人で安全に行える動作レベルによります。リハビリベースでは、ご利用者の評価から、自宅環境を把握し、自主トレーニングを提供していきます。

自主トレーニングのポイント

より細かな自主トレーニングの内容になりますが、自身の身体の問題点や、改善すべき点を理解することが、より効果的な自主トレーニングを生み出します。

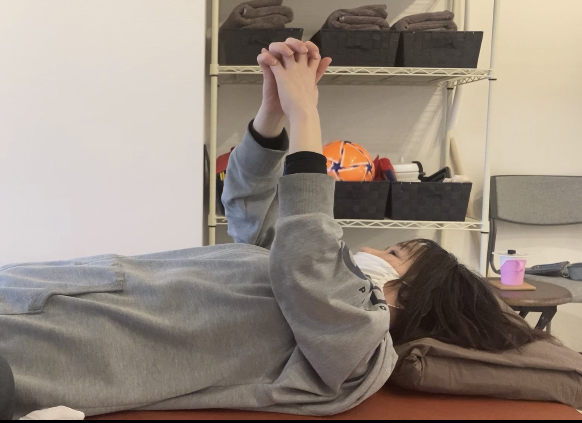

例として、脳梗塞後遺症で左手の麻痺による硬さが生じている方に対しては、まず肩の可動域制限を、筋緊張の緩和とともに広げていくことが大切です。

初めは、寝た姿勢を行うことで、重力がない状態で可動域を広げていきます。麻痺側と反対の手で支えながら、麻痺側の脇下のストレッチングを、ゆっくり行っていきます。

無理なくストレッチングをかけることで、緊張の緩和と、正しい肩の動作を促し可動域を広げていきます。

リハビリベースでは、1回90分にて、時間内に最大限のリハビリを行うこともそうですが、残りの109時間にも大きな効果が生み出されるように、動作方法や自主トレーニングの内容を入念に伝えていきます。リハビリの時間以外にも、大きな変化をもたらすための90分を提供しています。

今回は、リハビリ時間以外の日常生活動作のポイントから、実際に当施設に通われている脳血管疾患の後遺症をお持ちの方を例に、自主トレーニングをご紹介していきます。

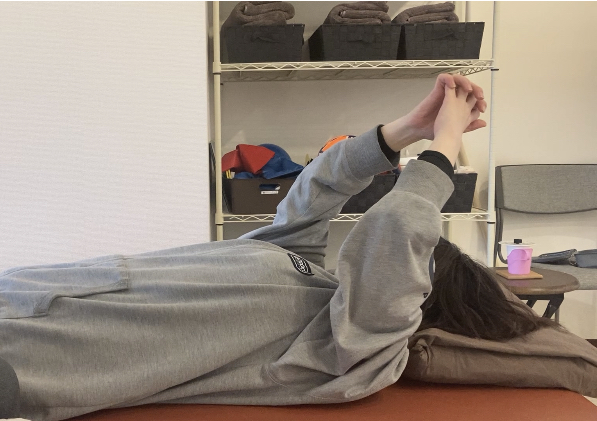

次に麻痺側を横向きに促通を行っていきます。促通とは、感覚を入れて動かしてあげることで、神経と筋の通り道を、促進する作業です。

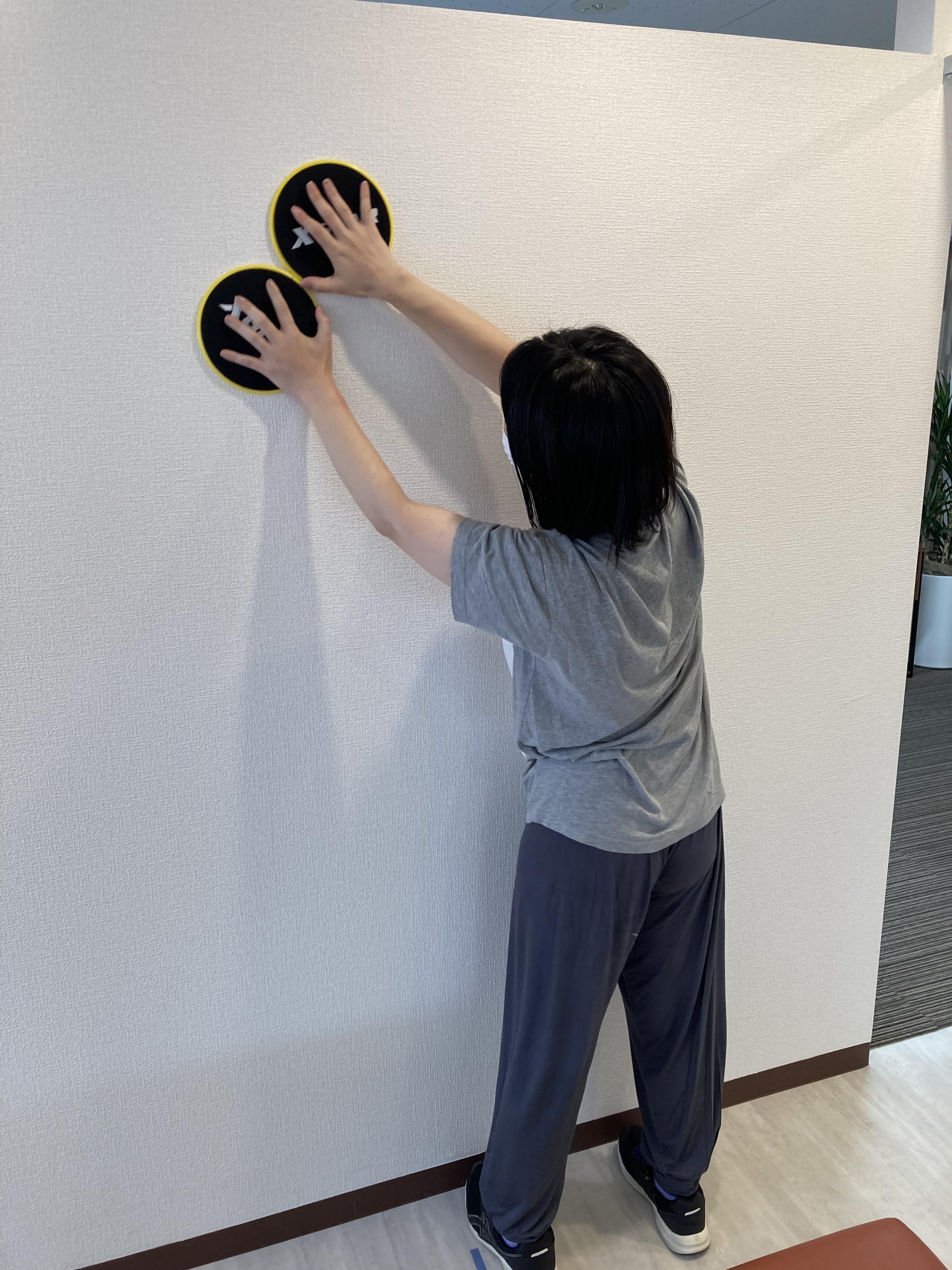

次に徐々に重力位で、肩から手の動きを行っていきます。

肩は非常に自由度の高い関節なので、場合によっては、難易度が高く痛みが生じてしまう運動もあります。

大切なのは、自分の難易度にあったものを確実に行うことが大切です。

自主トレーニングの頻度や時間

自主トレーニングの頻度は、多ければ多い程いいですが、毎日規則正しく継続すると考えると、1日の中で朝夕の2回、または朝昼夕の3回が適切です。

時間も長さというより、正しく効果的に行えているのか、内容を重視したいです。毎日効果的かつ、規則正しく行うことを考慮すると、自主トレーニングは1~3種類、1回10分~20分がお勧めです。

中には、より多くの課題を、より長く行いたいという方もいらっしゃると思います。優先順位を決めて、正しい動作で自主トレーニングを行えていれば、他の時間に、他のトレーニングをお好みで行うことも良いです。

大切なのは、週1〜2のリハビリの中で、特に問題点となっている部分や、獲得すべき動作に対して、優先順位を持って、効果的に行うことが、改善を目指していく上で非常に大切です。

自主トレーニングの効果

先程も述べた通り、自主トレーニングはいくら長い時間をかけて、多くの課題をこなしていても、効果的に行えてなければ意味がありません。

リハビリベースでは、週1〜2回通って頂いている中で、自主トレーニングが正しく行えているか、または継続できているか、確認していきます。身体は素直で、効果的に正しい方法で行えているかは、明確に現れてきます。

また、効果的に行えている場合は、リハビリで手を施す必要がなくなり、より難易度の高い課題や、他の部分にアプローチする時間へ移行することができます。

リハビリの時間以外の、109時間をいかに有効活用していくかで、リハビリの改善状況は大きく変わってきます。

難易度設定が重要!

リハビリをしていく中で、人それぞれ目標があると思います。「杖を使って1人で歩けるようになりたい」、「痛みをなくしたい」、「階段を手すりなく、スムーズに登り降りできるようになりたい」。現在の動作状況や、目標の内容は、人それぞれ難易度が異なります。

確実な目標達成に向けても、一つずつ階段を登っていくように、無理ない課題の難易度調整が非常に大切です。先程も申し上げた通り、自主トレーニングで一番求められるものは、正確さと効果的に行えているかです。初めから、目標に急いで到達しようとすると、無理な難易度で、過度にトレーニングを行ってしまい、返って逆効果になることが多いです。

初めの自主トレーニングは、リハビリが始まった段階で、痛みに注意しながら慎重に行ってもらいました。可動域も未だ小さく、肩の挙上動作としても、代償動作動作が多い状態でした。痛みの加減をご自身でコントロールしてもらいながら、リハビリで可動域や動作を改善しては、ご自身で行える範囲でストレッチングを行って頂きました。

次のトレーニングも、可動域の向上とともに、肩の開きを徐々に大きくして行って頂きました。初めは、これ程開かなかったので、左肩の開きを狭め、愛護的に左の横向きを行ってもらいました。

最後の自主トレーニングは、最終形態として、リハビリ開始から2ヶ月経過し、行い始めた課題です。主婦業もされているので、窓をタオルで掃除するなど、日常生活動作に取り入れて、痛みなく行える自主トレーニングを行いました。どれも段階的に、慎重に難易度調整を図ることで、無理なく継続して自主トレーニングを進めることが出来ました。

リハビリベースの体験リハビリしてみませんか?

☟お問合せはコチラ☟

尾作研太 理学療法士

回復期病院にて4年間勤務、主に整形外科や脳血管疾患、脊髄損傷のリハビリに従事。海外の大学にて、ヘルスケアの学位を取得後、訪問リハビリと地域の介護予防に参画。脳血管疾患の方の動作獲得や、装具を含めた歩行の修正、社会復帰までサポートしている。