お知らせ・ブログ

News・Blog

営業時間 9:00~18:00月~金(定休日:土日祝祭日)

042-401-0890お知らせ・ブログ

|

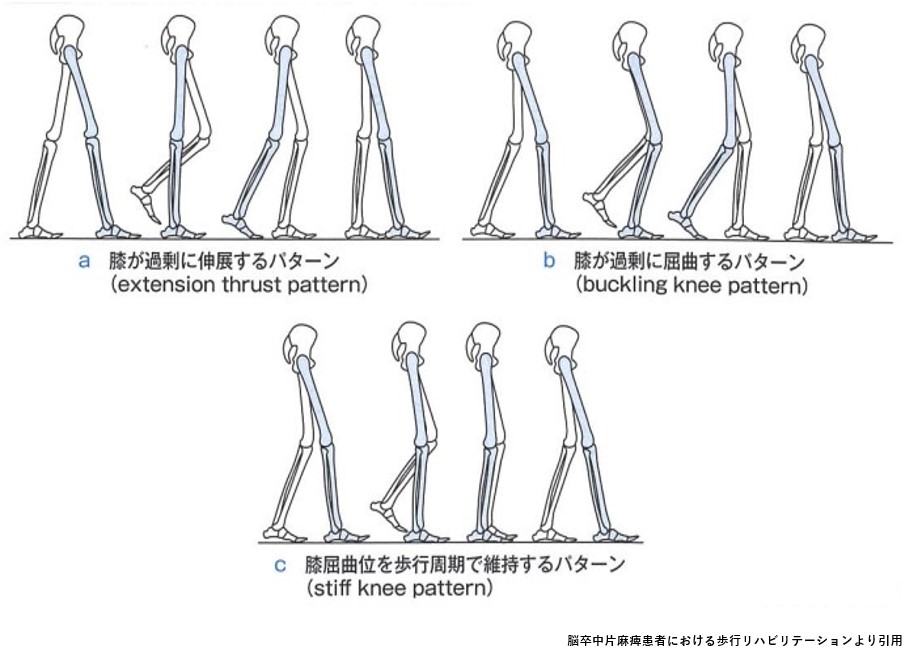

痙性歩行

|

下肢の筋肉が過剰に緊張することで、足首や膝を曲げたまま歩く、あるいは脚を引きずるように歩く、歩く速度が遅くなるなどの特徴が見られます。

|

|

はさみ足歩行

|

筋の痙縮や強直により股関節の内転・内旋力が強くなり、足先が内側に向かって接触するために生じる歩行障害です。

|

|

鶏歩

|

足首の背屈が生じずに底屈してしまうため、歩行時にすり足にならないように足を高く上げ、膝を曲げて歩く歩行障害です。

|

|

動揺性歩行

|

腰や上半身を左右に振りながら歩く、トレンデレンブルグ徴候が一つの例です。

|

|

小刻み歩行(パーキンソン歩行)

|

膝を軽度曲げ、前かがみの姿勢で歩幅が狭くなってしまう歩行障害です。

|

|

運動失調性歩行

|

運動失調性歩行の特徴は、歩行時に左右の足の歩幅が異なる、足を前に出すときにバランスを崩す、歩行中に足がもつれるなどの歩幅の不均一や運動の協調性の低下などが挙げられます。

|